江川卓フィーバーは個人情報だだ漏れの時代に過熱 過酷日程の陰でチームには不協和音が

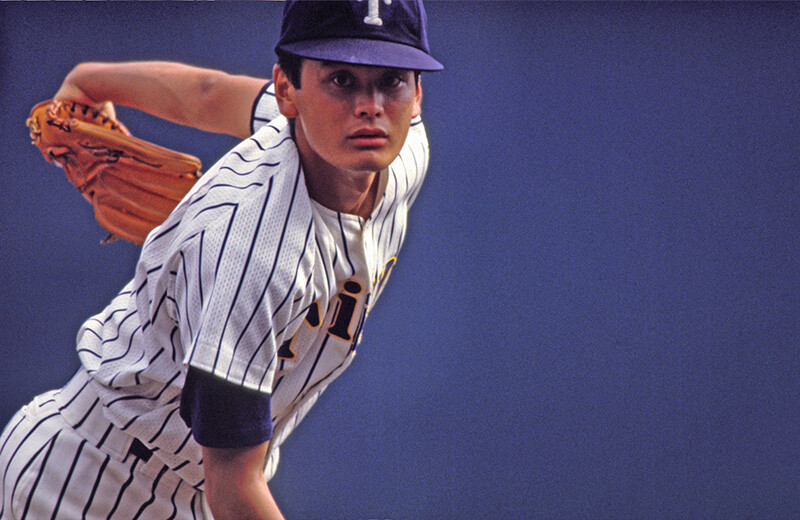

春のセンバツ大会で作新学院の怪物・江川卓が全国デビューし、準決勝で敗退してからも「江川フィーバー」は日本中を席巻していた。1962年に甲子園史上初の春夏連覇を果たした作新学院の名将・山本理は、センバツ後のマスコミを含めたフィーバーぶりについて、後にも先にも「これほど尋常じゃない体験をしたことはなかった」と語る。

「センバツから戻った頃から、毎日20人から多い時で40人くらいの報道陣が学校に来るんです。これで夏に甲子園に行かなかったら大変なことになると思いました。スポーツ紙、週刊誌、婦人雑誌などの記者とカメラマンが、それぞれ企画を立ててやってくるんです。報道規制すると、記者たちが高野連本部に連絡して、本部が取材協力の要請をしてくるんです。規制したくてもできなかった」

センバツが終わり、詰めかけたファンにもみくちゃにされる江川卓(写真中央) photo by Shimotsuke Shimbun/Kyodo News Imagesこの記事に関連する写真を見る 現在は報道規制を敷く場合が多いが、昭和40年代(1965〜1974年ごろ)はまだまだ規制に関して緩やかな時代だった。2005年4月1日に個人情報保護法が全面施行され、厳重にプライバシーが保護されているが、当時の新聞を見ると作新学院のベンチ入りメンバーの紹介欄に、堂々と実家の住所が記載されている。電話番号までは載っていなかったが、当時はほとんどの家が電話帳に登録していたため、住所がわかれば電話番号も簡単に調べることができた。現在ではまったく考えられないことである。

センバツが終わり、詰めかけたファンにもみくちゃにされる江川卓(写真中央) photo by Shimotsuke Shimbun/Kyodo News Imagesこの記事に関連する写真を見る 現在は報道規制を敷く場合が多いが、昭和40年代(1965〜1974年ごろ)はまだまだ規制に関して緩やかな時代だった。2005年4月1日に個人情報保護法が全面施行され、厳重にプライバシーが保護されているが、当時の新聞を見ると作新学院のベンチ入りメンバーの紹介欄に、堂々と実家の住所が記載されている。電話番号までは載っていなかったが、当時はほとんどの家が電話帳に登録していたため、住所がわかれば電話番号も簡単に調べることができた。現在ではまったく考えられないことである。

【過熱する報道と過酷なスケジュール】

異常な騒がれ方をしたセンバツが終わり宇都宮に戻っても、喧騒はおさまらなかった。

朝8時、合宿所の前にはすでに20人近くの報道陣が集まっている。江川からスクープネタがほしい記者は、ありとあらゆる手段で接触し、質問を投げかける。そして完成した記事は、前後の文脈が完全に取っ払われたもので、さらに脚色されたものも掲載されていた。それを見た江川はぶ然とした顔で山本に言った。

「僕こんなこと話していませんから。先生、ちょっと言ってください」

山本は記者をつかまえ「江川がこう言っているんですが、どうなんですか?」と問うと、「ええ、ここに書いてありますから」とノートを見せられると何も言えない。監督として選手を守りたいのだが、どうすることもできなかった。

1 / 4

著者プロフィール

松永多佳倫 (まつなが・たかりん)

1968 年生まれ、岐阜県大垣市出身。出版社勤務を経て 2009 年 8 月より沖縄在住。著書に『沖縄を変えた男 栽弘義−高校野球に捧げた生涯』(集英社文庫)をはじめ、『確執と信念』(扶桑社)、『善と悪 江夏豊のラストメッセージ』(ダ・ヴィンチBOOKS)など著作多数。