板東英二が驚愕した杉浦忠の剛速球。ルーキー江藤慎一は弾丸ライナーで本塁打にした

昭和の名選手が語る、

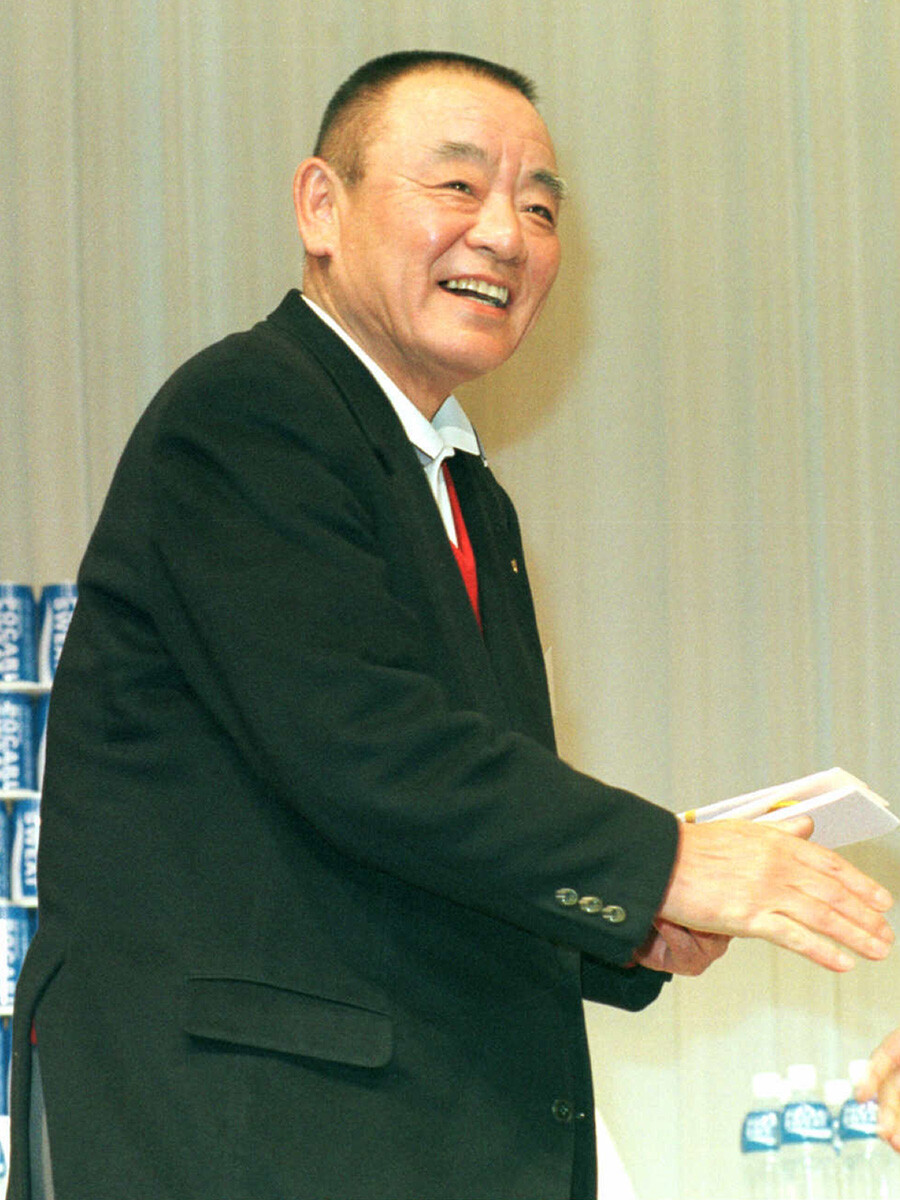

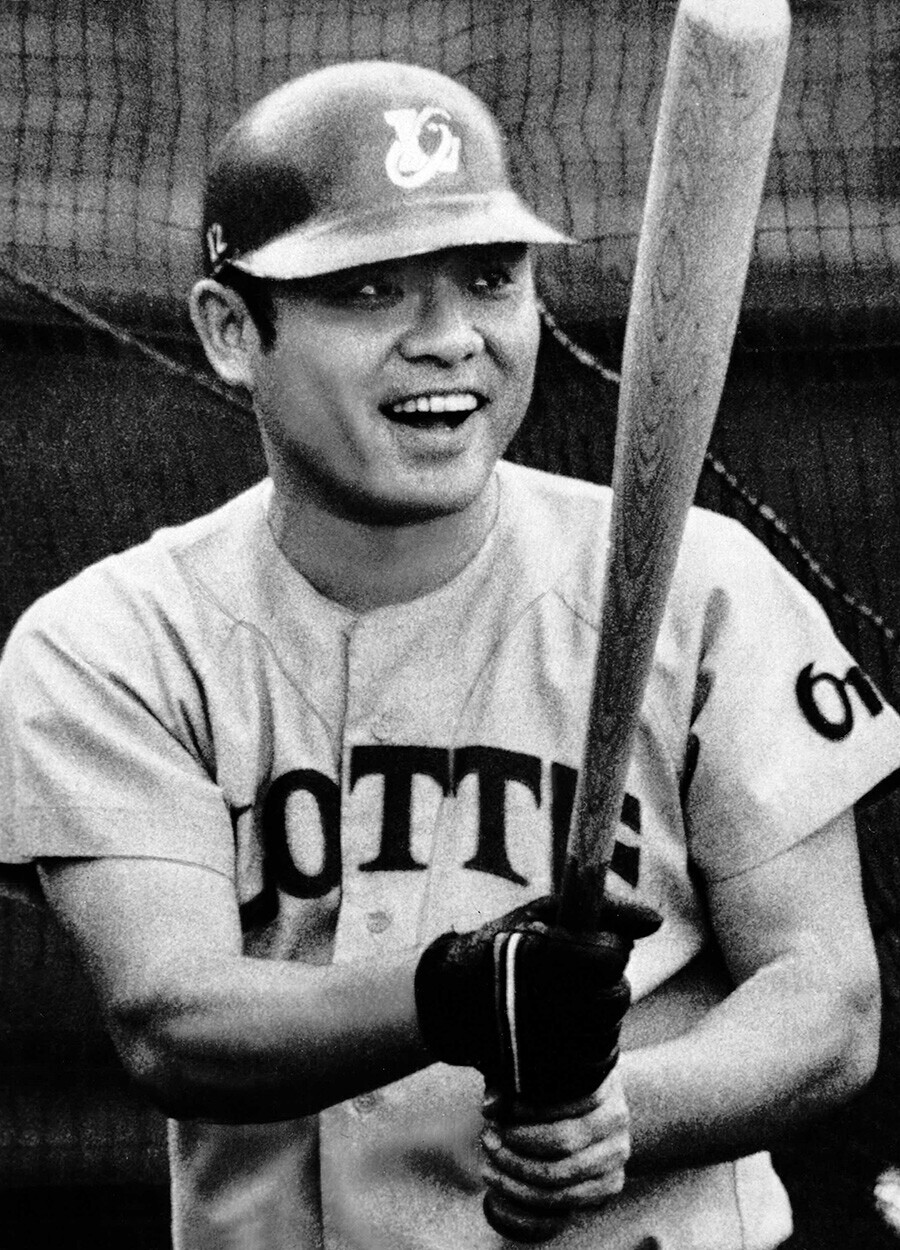

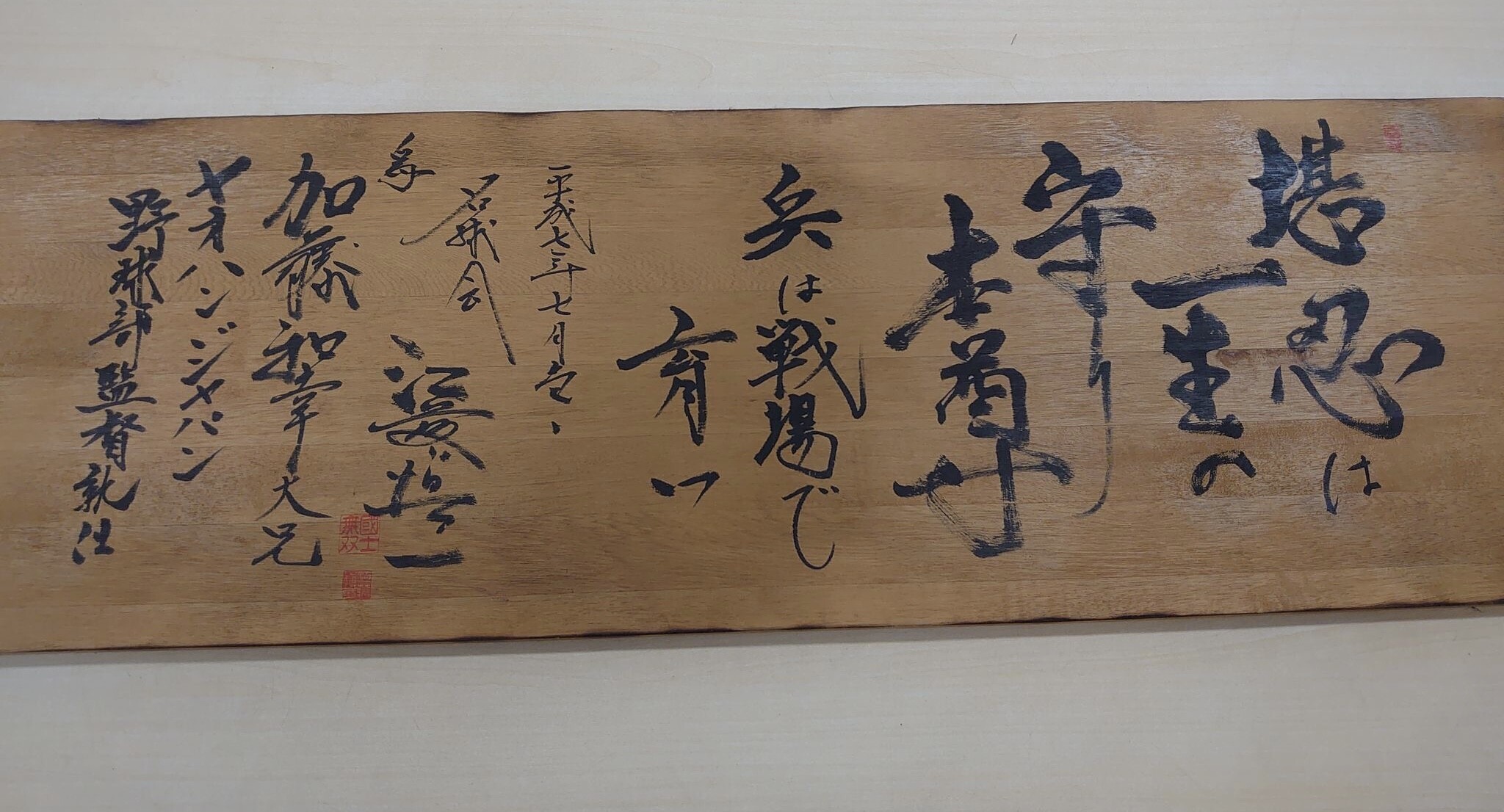

"闘将"江藤慎一(第3回)

前回を読む>>

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※ ※

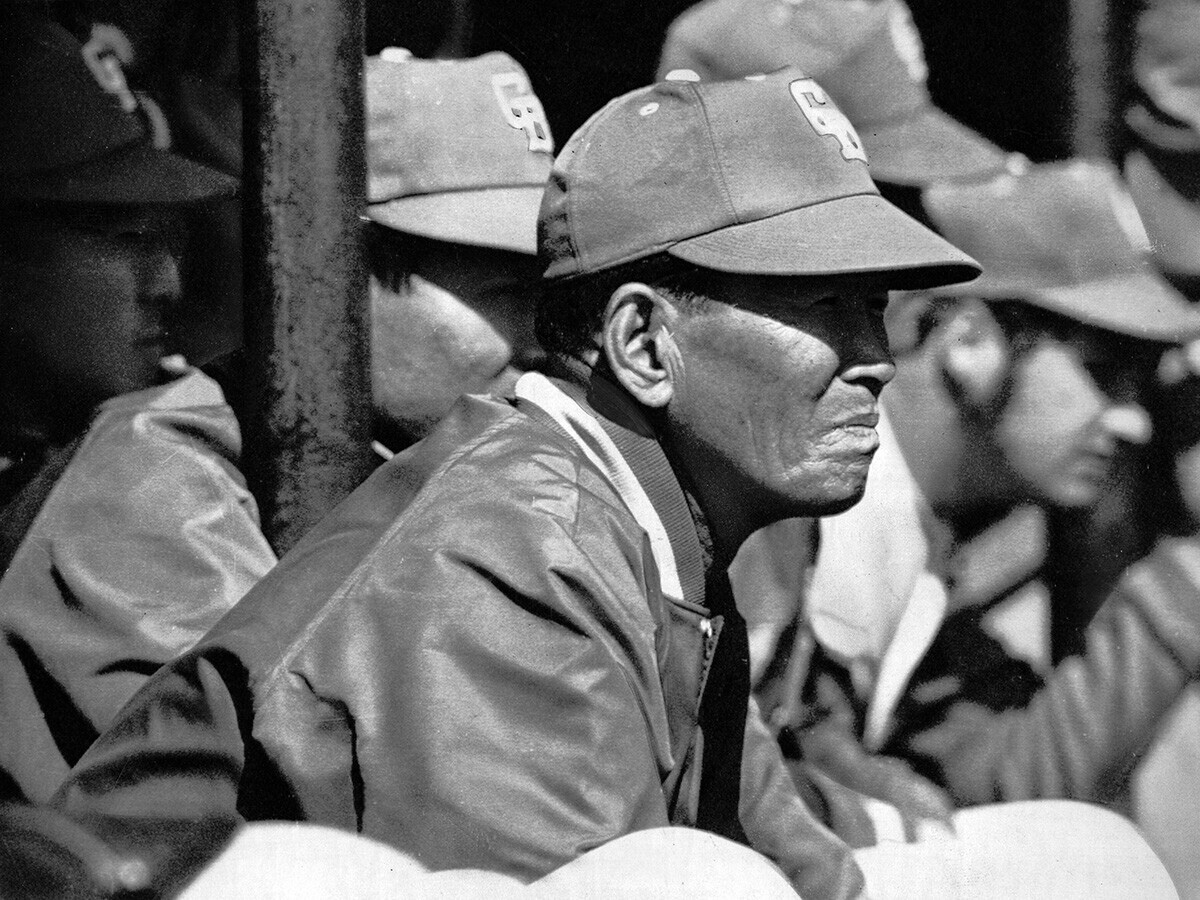

徳島商業の板東英二は1959年に中日ドラゴンズ入団。江藤慎一と同期入団だったこの記事に関連する写真を見る 鹿児島の湯之元キャンプを翌日に控えた昭和34年1月31日深夜未明。四国から宇高連絡船でやって来た板東英二は、岡山駅の下りホームでひとりぽつねんと急行高千穂を待っていた。前年の夏の甲子園で準優勝投手となり、未だに破られていない大会通算83奪三振の新記録を打ち立てたこの徳島商業のエースには大きなトラウマがあった。列車を待っていると、「置いて行かれるのではないか」という恐怖が全身を覆い、発車時刻までたとえ1時間以上あったとしても乗車位置を離れることができないのである。この日もそうだった。

徳島商業の板東英二は1959年に中日ドラゴンズ入団。江藤慎一と同期入団だったこの記事に関連する写真を見る 鹿児島の湯之元キャンプを翌日に控えた昭和34年1月31日深夜未明。四国から宇高連絡船でやって来た板東英二は、岡山駅の下りホームでひとりぽつねんと急行高千穂を待っていた。前年の夏の甲子園で準優勝投手となり、未だに破られていない大会通算83奪三振の新記録を打ち立てたこの徳島商業のエースには大きなトラウマがあった。列車を待っていると、「置いて行かれるのではないか」という恐怖が全身を覆い、発車時刻までたとえ1時間以上あったとしても乗車位置を離れることができないのである。この日もそうだった。

契約金2000万円、年俸120万円という史上最高額で中日ドラゴンズと契約を交わした板東は、その資本である身体を冷やさないためにも真冬の深夜に吹きさらしのホームにいることは避けなくてはならないのだが、どうしても待合室に足が向かなかった。

理由は幼児体験にある。これより11年前、生まれ育った中国東北部満州国間島から、家族とともに命がけで引き上げて来る途中、当時6歳の板東は、疲弊困憊した母親から2度ほど、中国人に身柄を渡されそうになったのだ。

ソ連兵や匪賊が襲って来るなかで着の身着のまま、家族4人の逃避行は、熾烈を極めた。食べ物もなく、歩みの遅い数千人の子どもたちが、行き倒れになるくらいならと、置き去りにされたり、中国人に売られていった。

しかし、板東はその都度、子どもながらにこの手を放しては大変なことになると、必死の思いで母のモンペを掴んで泣きじゃくった。幼子のどこにそんな力が残っていたのかという号泣にほだされた母は涙を流して板東を連れて帰国する決意を固めた。

日本人引き上げ者の移動には、家畜や材木輸送に使われた屋根のない粗末な無蓋車が使われたが、それはいつも警笛さえ鳴らさずに突然発車した。ある時、長い停車に飽きた板東が下に降りていたら、いきなり動き出した。栄養失調で骨と皮になった6歳児が死に物狂いで追いかけた。まさに生死をかけた追走だった。母が必死に伸ばした腕が届かなければ、どうなっていたか想像に難くない。

かつて高校野球の取材に訪れた私に板東は「私もあの時に手が届かなければ中国残留孤児ですよ。NHKドラマの『大地の子』を見た時に、ああこれは俺の物語やと思ったものです。無蓋車いうのは、ほんまに惨い乗り物で、人々が鈴なりに乗っているので用を足したくなった女性は停車中に車両の下で身を隠してするのですが、それでもお構いなしで発車して、轢かれて圧死することもあったんです。ああ、お母ちゃんが!と泣き叫んだ子どもの声が今でも耳に残っています」と語った。

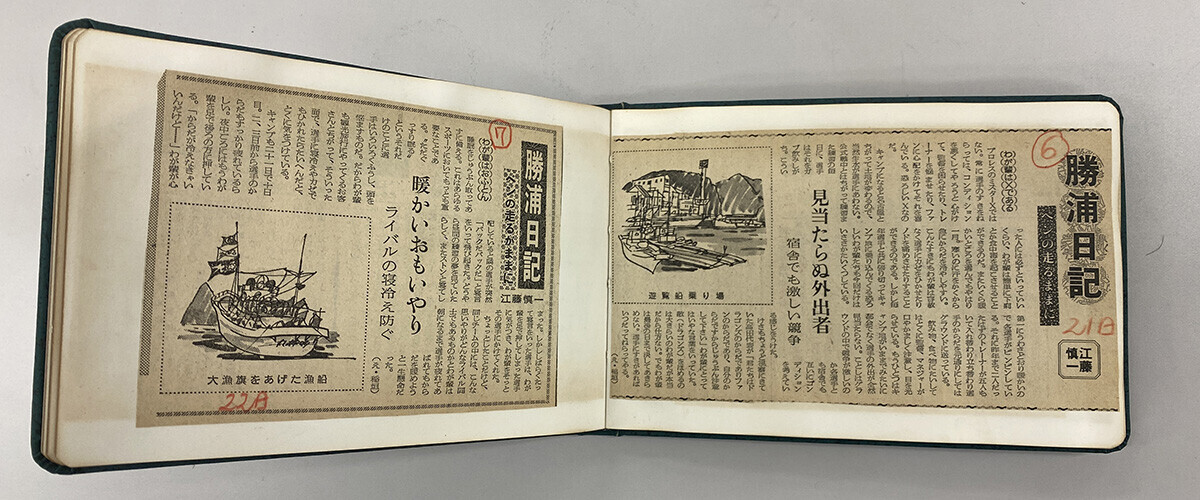

無蓋車体験の刷り込みはすさまじく、板東は著書『赤い手 運命の岐路』(青山出版社)でこの岡山駅のホーム待機の思い出をこう書いている。

「いよいよ明日から二月になろうとしている季節である。寒さといったらあのときの比ではない。それでも私はひたすら列車の到着を待っていた。寒いことの辛さよりも、置いていかれるという恐怖のほうがまさっていた。それでもこうして立っていると満州の夜を思い出す。ソ連軍が攻めてきた夜。泣きながら(母が暴行されないように)ドラム缶を叩いた夜。ソ連兵から身を守るため、母が丸坊主になった夜。そして凍てつく豆満江で一家が心中を図ろうとした夜...。」

戦争の記憶もまだ生々しく、生活のためのプロ野球がそこにあった。定刻どおりホームに滑り込んで来た急行高千穂に板東は乗り込んだ。当時のキャンプインは、選手全員が揃っての移動ではなく、キャンプ地に向かう列車に三々五々、それぞれの地元から乗り込んで来る。

1 / 7