「磨けば光るダイヤモンドをどぶに捨てるのか」選手兼監督・江藤慎一はフロントに抗議をしてまでプロ3年目の真弓明信を使い続けた

昭和の名選手が語る、

"闘将"江藤慎一(第12回)

前回を読む>>【大洋時代】犠牲フライの監督指示を無視。見逃し三振で堂々とベンチに戻ってきた

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた。本日、2023年2月28日は江藤の15周忌にあたる。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※

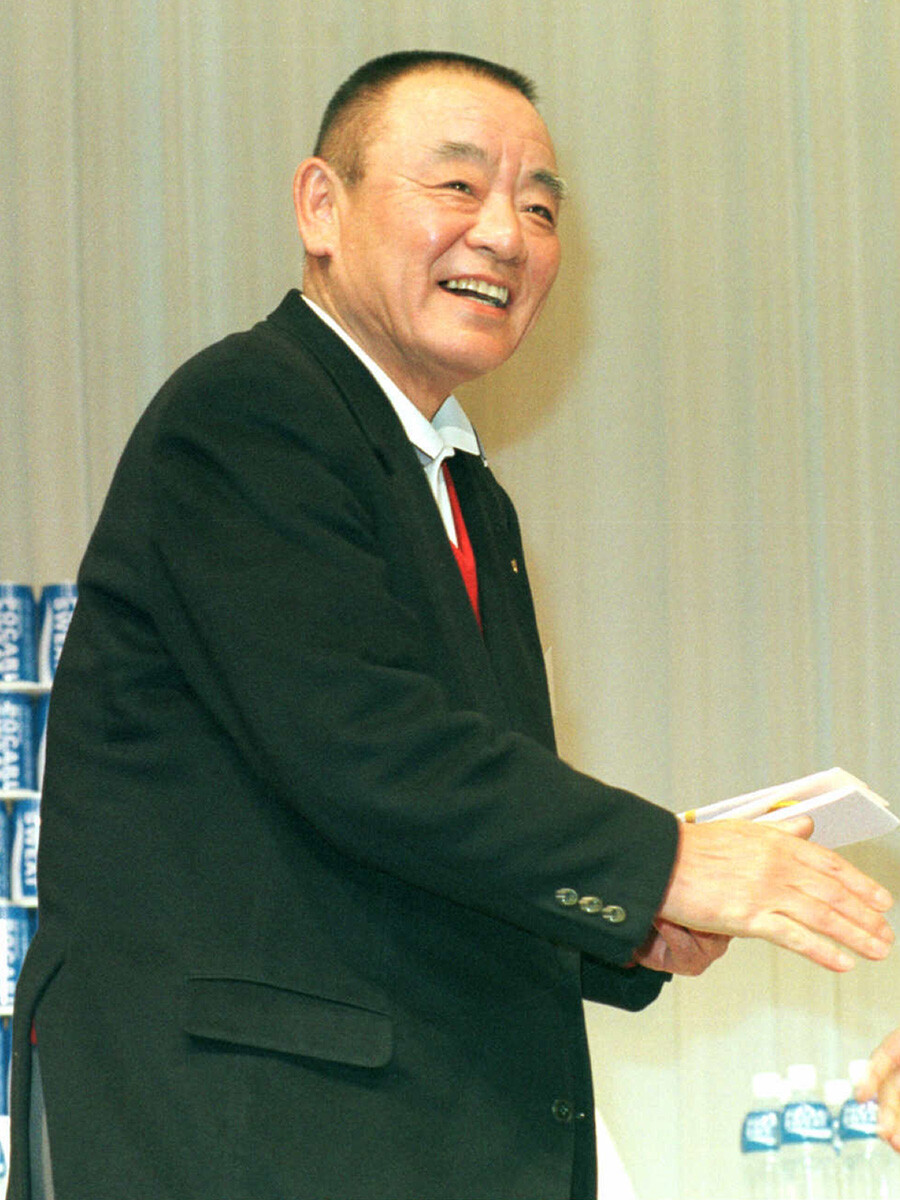

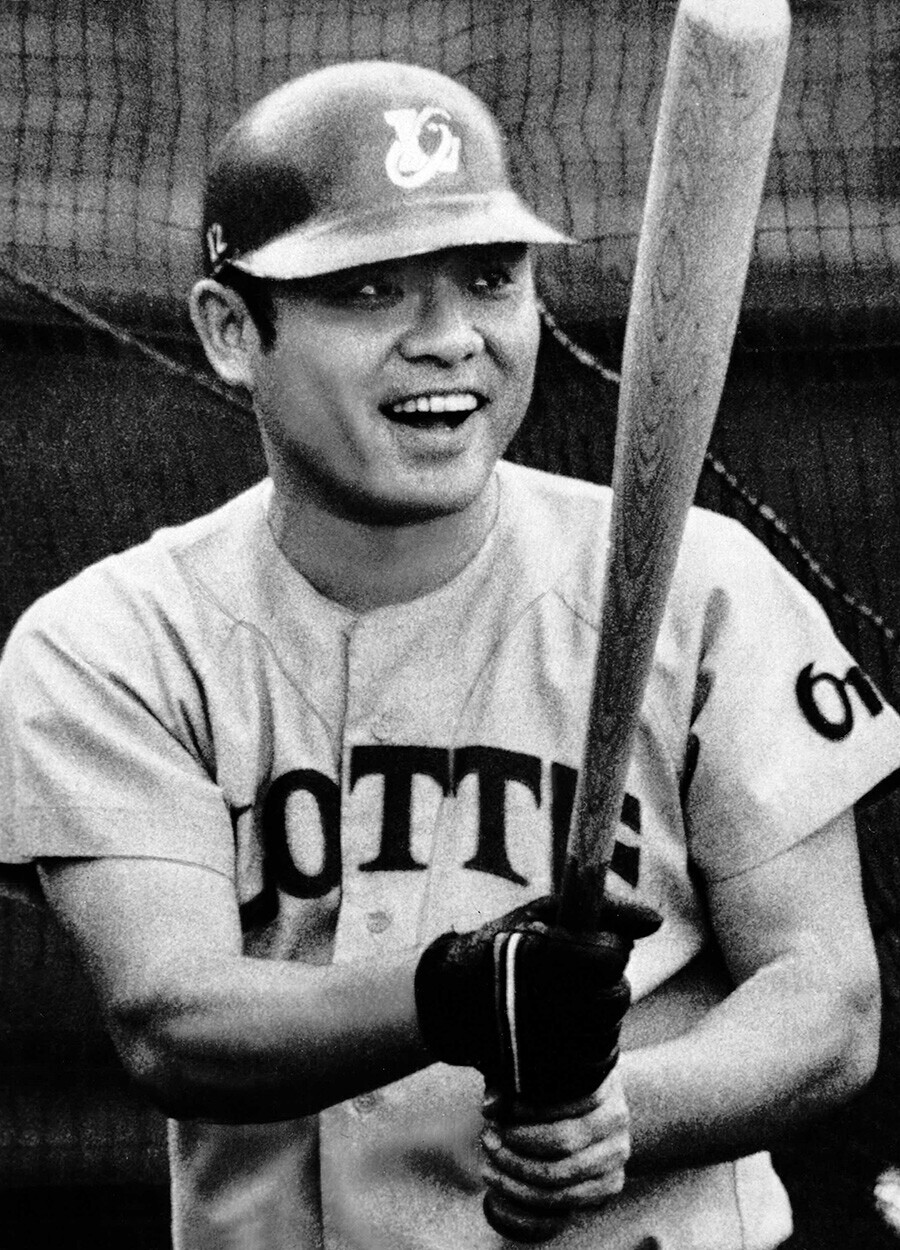

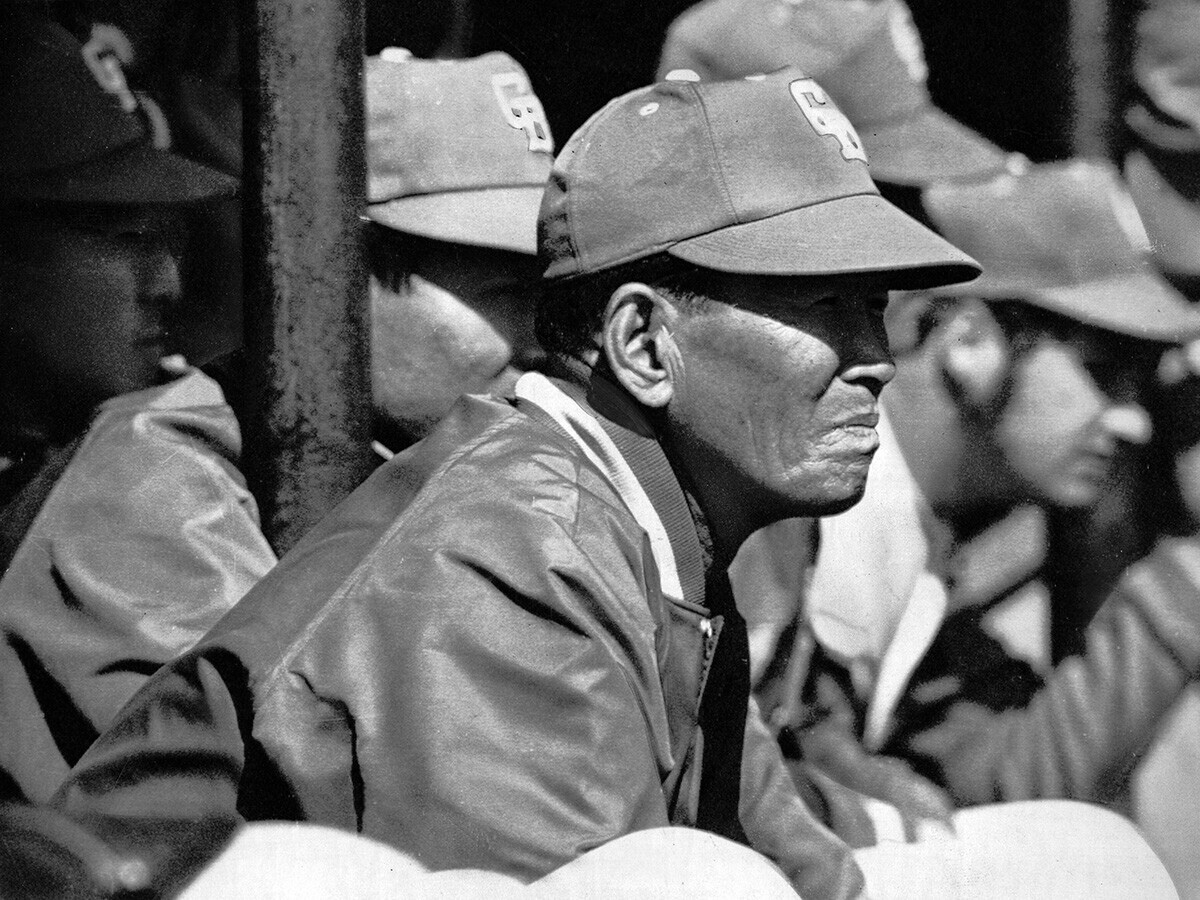

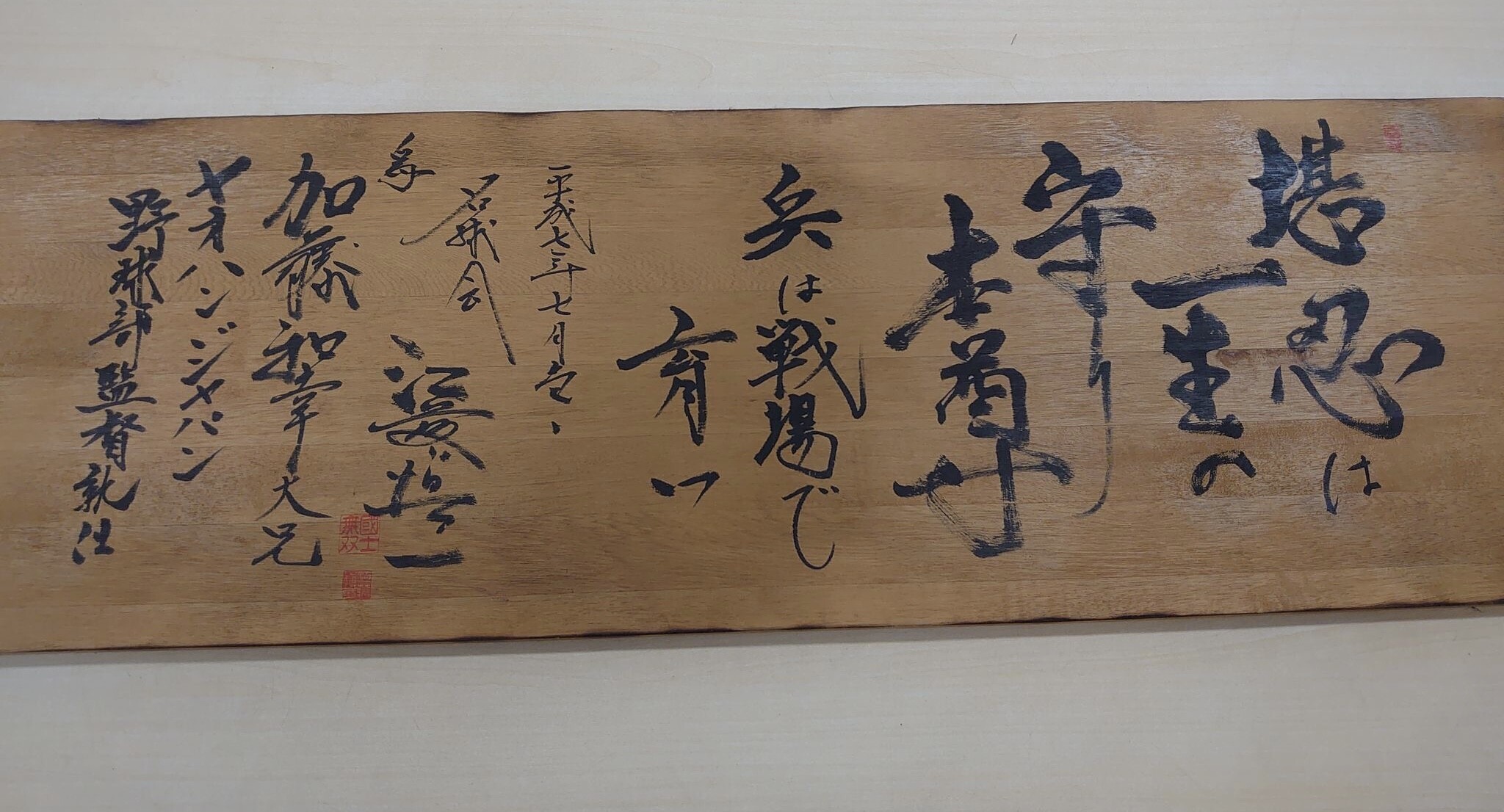

太平洋クラブライオンズ時代、選手権監督だった江藤慎一この記事に関連する写真を見る

太平洋クラブライオンズ時代、選手権監督だった江藤慎一この記事に関連する写真を見る

江藤が太平洋クラブライオンズのプレーイングマネージャーに就いたのは、この福岡のチームが積極的に招いたのではなく、最初に大洋からの放出ありきであった。江藤の自著『闘将火と燃えて』(鷹書房)によれば、球団からの電話一本で「太平洋に行け」と告げられたとある。左ひざに爆弾を抱える37歳の外野手は、新人の山下大輔をはじめとする若い選手への世代交代を始めた新しい首脳陣からすれば、使いづらいと判断されていた。

移籍先の太平洋は前年まで「神様、仏様、稲尾様」の稲尾和久が監督をしていたが、新しく代表に就いた「まむし」こと青木一三に解任されていた。後任は大沢啓二に決まりかけていたが、そこから急遽、白羽の矢が立ったのが、九州出身の江藤だった。

しかし、三顧の礼どころか、単身赴任用に準備された住居は、六畳一間のアパートだった。現在であれば、監督にふさわしいホテルのスイートルームの年間契約か、高級マンションが用意されるであろうが、当時のパ・リーグは絶望的な不人気状態にあり、1970年代初頭は巨人の1年分の観客動員数とパ・リーグ6球団合計のそれが、ほぼ同数で、埋めがたい格差が横たわっていた。

特に太平洋は西鉄時代の1962年からその危機的なパ・リーグの平均入場者数さえ割るようになっていた。西鉄ライオンズは江藤が中日を出される1969年暮れに起きた「黒い霧」八百長事件で、選手と信頼を同時に失っていた。加えて親会社の路面電車事業が赤字で経営が行き詰まり、ついに1972年に球団が身売りされることになった。

奔走したのが、ロッテの中村長芳オーナーだった。元来、岸信介元総理の第一秘書の中村が、野球の世界に飛び込み、東京オリオンズにロッテのネーミングライツを持ち込んだことは、もとは「オリオンズオーナーの大映の永田雅一を救ってやれ」という岸元総理の一言からであったが、ここにきて西鉄がライオンズの経営から撤退となれば、またも球界の安定が崩れてしまう。中村はロッテのオーナーでありながら、その引き受け先を探すべく、財界を走り回った。

当初はペプシコーラが好意的にヒアリングに参加し、譲渡の寸前まで行ったが、結局、破談に終わった。東映もまた映画産業の斜陽によってフライヤーズを手放すことが決まっており、このままではセ・リーグに吸収される1リーグ制への移行か、阪急、近鉄、南海、ロッテの4チームによるパ・リーグ運営という事態に追い込まれていた。

ライオンズの存続はペプシに断られて万事休すと思われたが、中村はここで驚くべき妙手を打った。自身が球団を運営する会社、福岡野球株式会社を設立し、ライオンズを買収して個人所有のチームとして再生を図ったのである(これによりロッテのオーナーは退任)。

もとより、他チームの親会社のようにプロ野球チームの赤字を補填するような資本金などあるはずもなく、そこは得意のネーミングライツと入場料、グッズで経営を回していくやり方であった。親会社を持たないJリーグの地方クラブの現在の経営の仕方に似ている。たとえば、2002年日韓W杯の開催都市になることを目的に設立された大分トリニータ(当時大分トリニティ)は、任意団体から大分FCに法人化し胸スポンサーを朝日ソーラー、ペイントハウス、トライバルキックス、マルハン......と変えているが、福岡野球株式会社の最初のメインスポンサーとなったのが、ゴルフ場、レジャー産業の雄であった太平洋クラブであった。

一方、新生ライオンズに対して福岡市は冷淡であった。行政の支援はなく、平和台球場の使用料はむしろ跳ね上がり、練習では使えないのでプロが福岡大学のグランドを借りてトレーニングをするという船出だった。東映が手放したフライヤーズもまた不動産会社の日拓ホームが引き受け、何とか1973年のパ・リーグは成立した。

1 / 4

著者プロフィール

木村元彦 (きむら・ゆきひこ)

ジャーナリスト。ノンフィクションライター。愛知県出身。アジア、東欧などの民族問題を中心に取材・執筆活動を展開。『オシムの言葉』(集英社)は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞し、40万部のベストセラーになった。ほかに『争うは本意ならねど』(集英社)、『徳は孤ならず』(小学館)など著書多数。ランコ・ポポヴィッチの半生を描いた『コソボ 苦闘する親米国家』(集英社インターナショナル)が2023年1月26日に刊行された。