権藤博が語る、王貞治と江藤慎一との打撃の共通点。「生き残るために変化を恐れない」 (6ページ目)

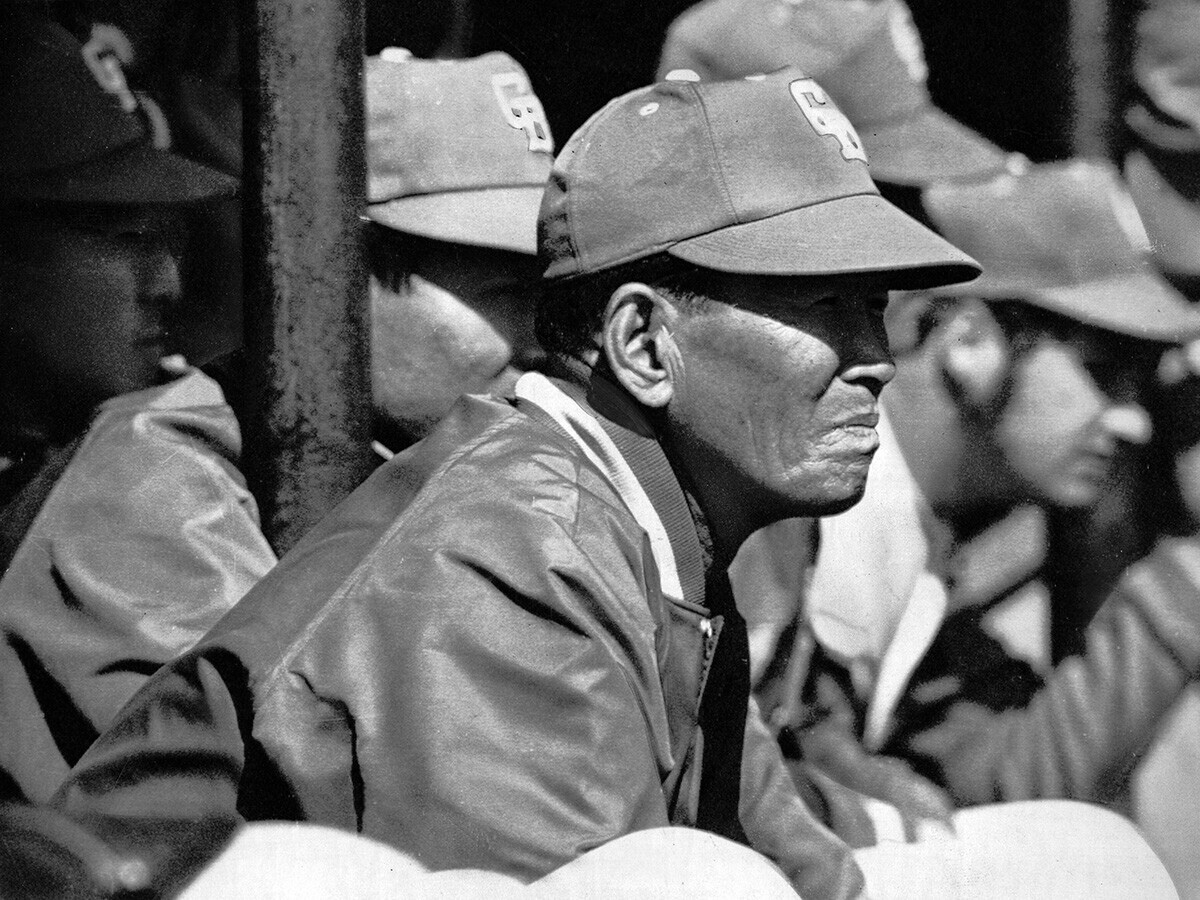

先輩選手が放出され続けるなかで、3年目の江藤はこの嵐の下で孤立するより他なかった。濃人の改革旋風が吹き荒れた昭和37年のシーズン、中日は5月26日から6月6日にかけて10連敗し、最下位に転落した。

特に捕手は吉沢と酒井を出してしまったことで、人材が枯渇し、杉下監督時代に失格の烙印を押された江藤を捕手に戻すという有り様だった。事態を重く見た高田一夫代表は米国に飛び、ローレンス・ドビー、ドナルド・ニューカムという元メジャーリーガー選手を入団させた。日本球界には、かつて1953年にはレオ・カイリー(ボストン・レッドソックス→毎日オリオンズ)、フィル・ペイン(ボストン・ブレーブス→西鉄ライオンズ)のふたりの大リーガーがいたが、彼らは朝鮮戦争下に日本の朝霞基地などに兵役で来た進駐軍兵士であり、軍の公務に就きながら、いわばパートタイマーとして契約したにすぎなかった。

他にはジョー・スタンカが1960年にシカゴ・ホワイトソックスから南海に入団していたが、シカゴでは2試合しか投げておらず、実質は3Aの選手であった。その意味では、MLBで2度の本塁打王となったドビー、149勝を上げたニューカム(日本では外野手登録)は日本球界に初めてやって来たメジャーリーガーと言えた。シーズン途中ながら、ふたりの加入は大きな刺激となり、7月以降は勝ち越しが続いた。

柴田崎雄によれば、濃人が自身にとっても初めてとなるメジャーリーガーの起用を大過なく務めることができたのは、かつて米国との二重国籍であったからであり、その合理性からだと書き残している。

濃人が二重国籍であったのは、両親がハワイのカウアイ島に移住していたことから、出生届け出によって米国籍を自然と取得していたことによるものであり、広島で育った濃人自身は広陵中学(現在広陵高校)卒業後に数か月、ハワイで生活したことが唯一の米国体験でであった。しかし、1941年の日米開戦を控え、どちらかの国籍選択を迫られた際は少なからず「二つの祖国」を意識したであろう。

濃人には米国人選手へのリスペクトこそあれ、偏見なく接していたのではないかと思われる。監督とのコミュニケーションが円滑に取れたドビーとニューカムはアーチをかける度に並外れたメジャーのパワーを示して活躍した。

しかし、これもあくまでもそれはカンフル剤的な効果でしかなく、愛すべき選手の多くを失ったことで、チーム内も外もすでに濃人のやり方には、不満が渦巻いていた。「名古屋は難しい」とは40年後にこのチームの指揮を執った秋田出身の山田久志の言葉でもある。

濃人のチームの結果が出てもOBや評論家、地元のファンはこれを支持せず、観客動員数も落ちていった。恩師と慕った江藤もまた板挟みとなり、「ボクだって、オヤジさん(濃人)のやり方を疑問に思うよ」(『ドラ番三〇年』森芳博・中日新聞本社刊)と漏らすほどであった。

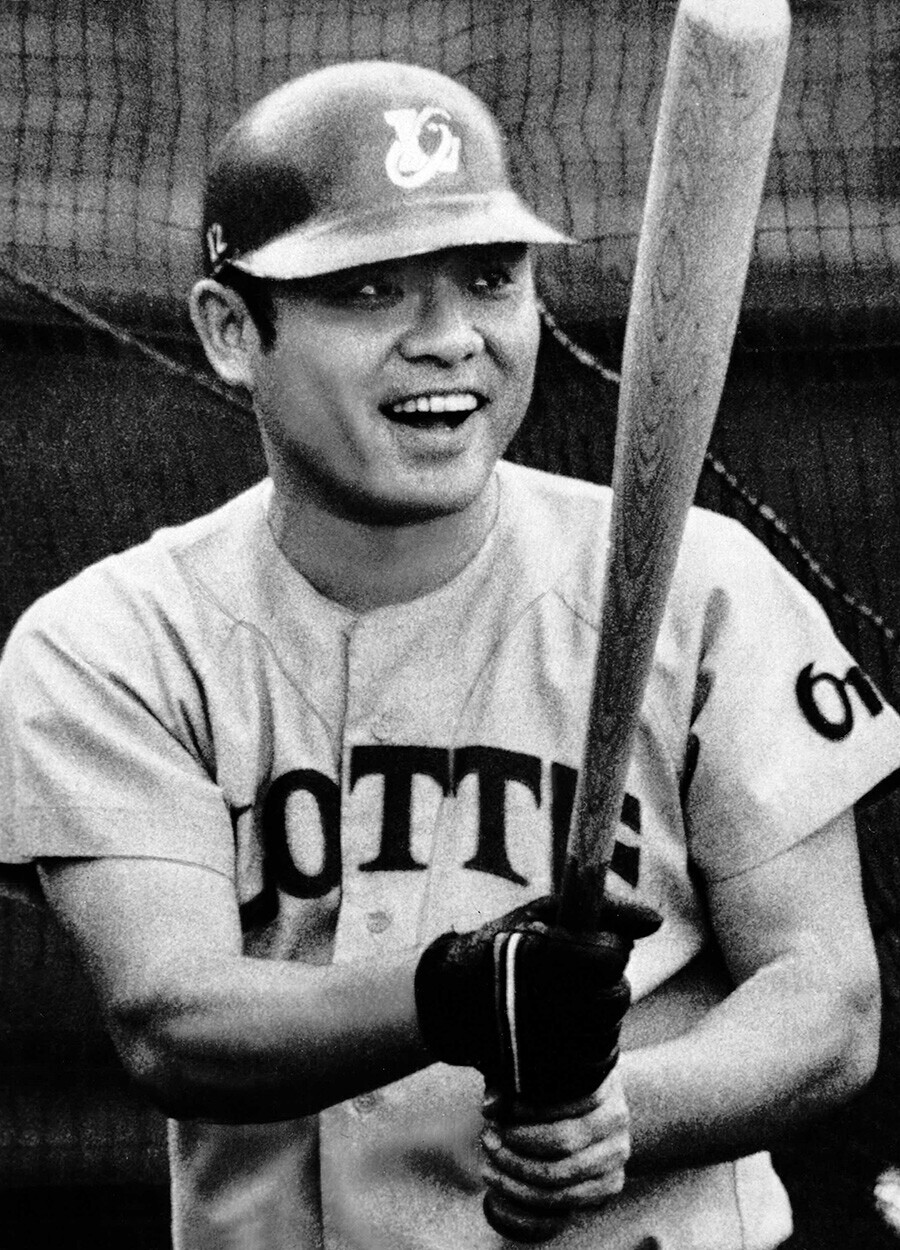

それでも孤軍奮闘を続け、最終的には打率.288 、本塁打23本と野手のなかでは最高の成績を収めた。チームも大リーガーコンビの活躍で、借金10から持ち直し70勝60敗で3位に滑り込んだ。2年連続のAクラスであった。これで指揮官の続投は既定路線とも言われていた。しかし、12月10日に高田代表は突然、濃人の更迭を発表した。

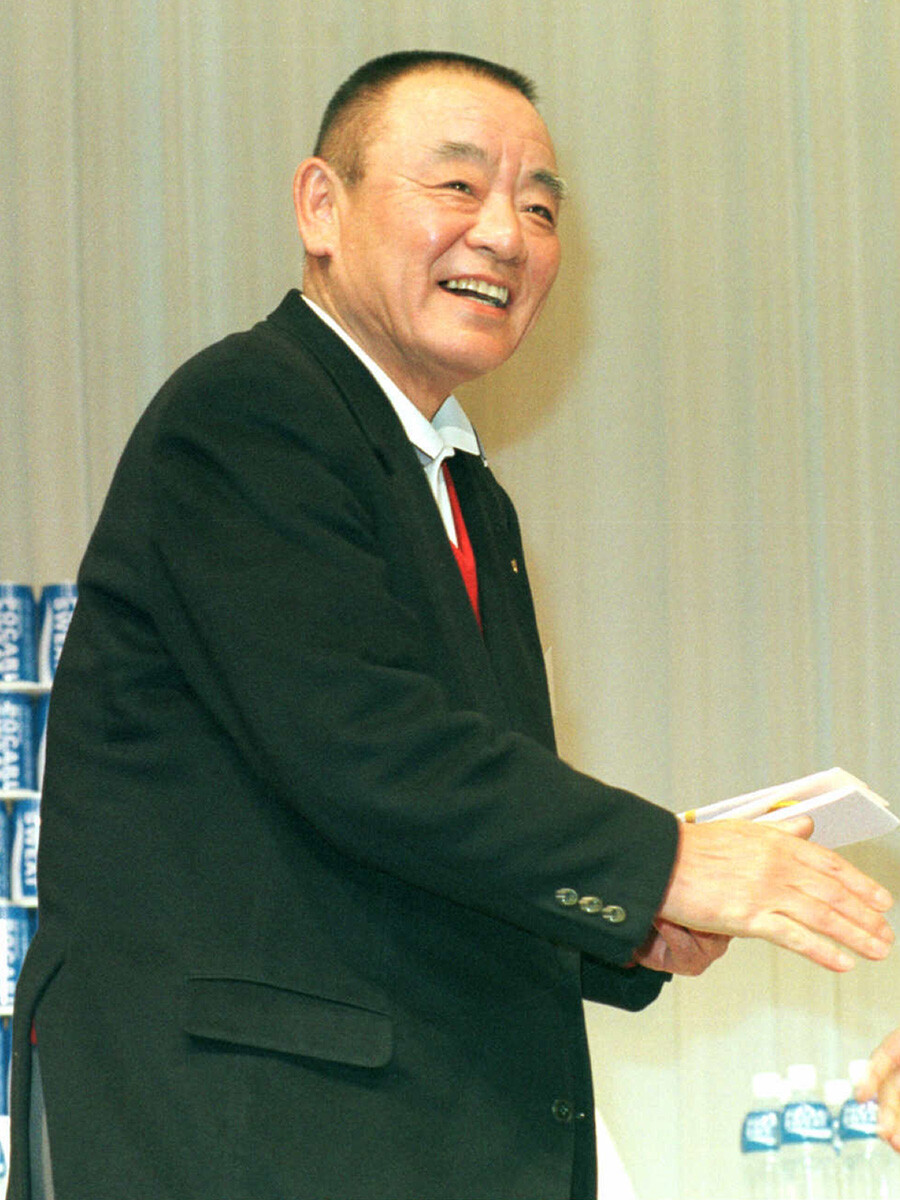

この監督人事を権藤は「確かに濃人さんはケガをしていてもすぐに痛い痒いを言わない九州の選手が好きだったでしょう。しかし、それにしても急な解任は名古屋らしい風土の結果です。私に言わせれば、落合(博満元監督)と同じですよ。落合のチームだってあれだけ強かったのに野球が面白くないとか、客が入らないとか言われて叩かれる。落合が解任された時にああ、あのときに似ていると思ったものです」

江藤は前年のオフにタカラジェンヌの瀬戸みちると結婚していた。無骨な男が、デートで映画『ベン・ハー』に誘い、瀬戸の最後の舞台となる『華麗なる千拍子』も見に行った。知り合って3年越しで成就させた結婚であったが、その仲人との別れでもあった。

中日は濃人を解任し、地元出身でチームのOBである杉浦清を15年ぶりにパイロットに据えた。これもまた落合から高木守道へのバトンパスの相似形と言えなくもない。

江藤はリーディングヒッターへの道を歩んで行く。

(つづく)

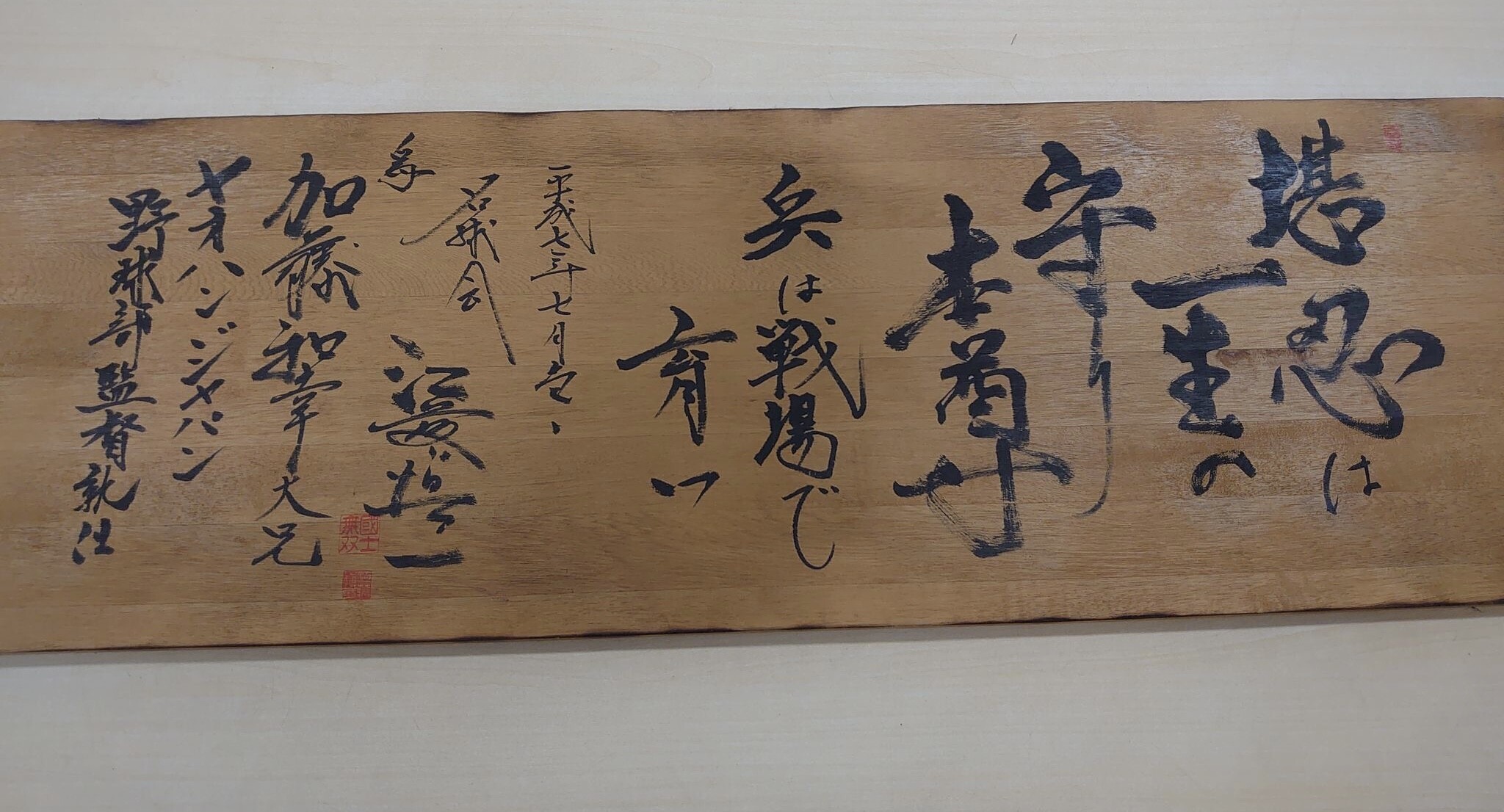

【写真・画像】江藤慎一の軌跡を写真で振り返る

6 / 6