【夏の甲子園2025】連覇に挑む京都国際、昨夏の優勝を知る選手たちが吐露していた苦悩「自信をつけたつもりが...何も変わっていなかった」 (3ページ目)

そして10回表、京都共栄に内野安打と犠飛で2点を奪われ、絶体絶命の窮地に追い詰められた。だがその裏、無死満塁から9番・猪股琉冴の2点タイムリー二塁打で同点とすると、最後は押し出し死球でサヨナラ勝ちをおさめた。

試合後、小牧監督は次のように語った。

「昨年秋、今年春ともつれた試合をものにできなかった。そういう弱さから脱却できなかったチームですが、この夏にかけるというか、全員がひとつになった『さあ戦うぞ!』という気持ちが見えた試合でした」

さらに、こう続けた。

「夏になって、ようやくチームがひとつにまとまってきました。夏は負けたくない、負けるわけにはいかないという気持ちを表せるようになったんです。もともと接戦に弱いチームでしたし、夏が始まった時点でもまだ発展途上でしたが、接戦で勝ちとった1勝は大きかった」

【感情を出せるようになったことも成長】

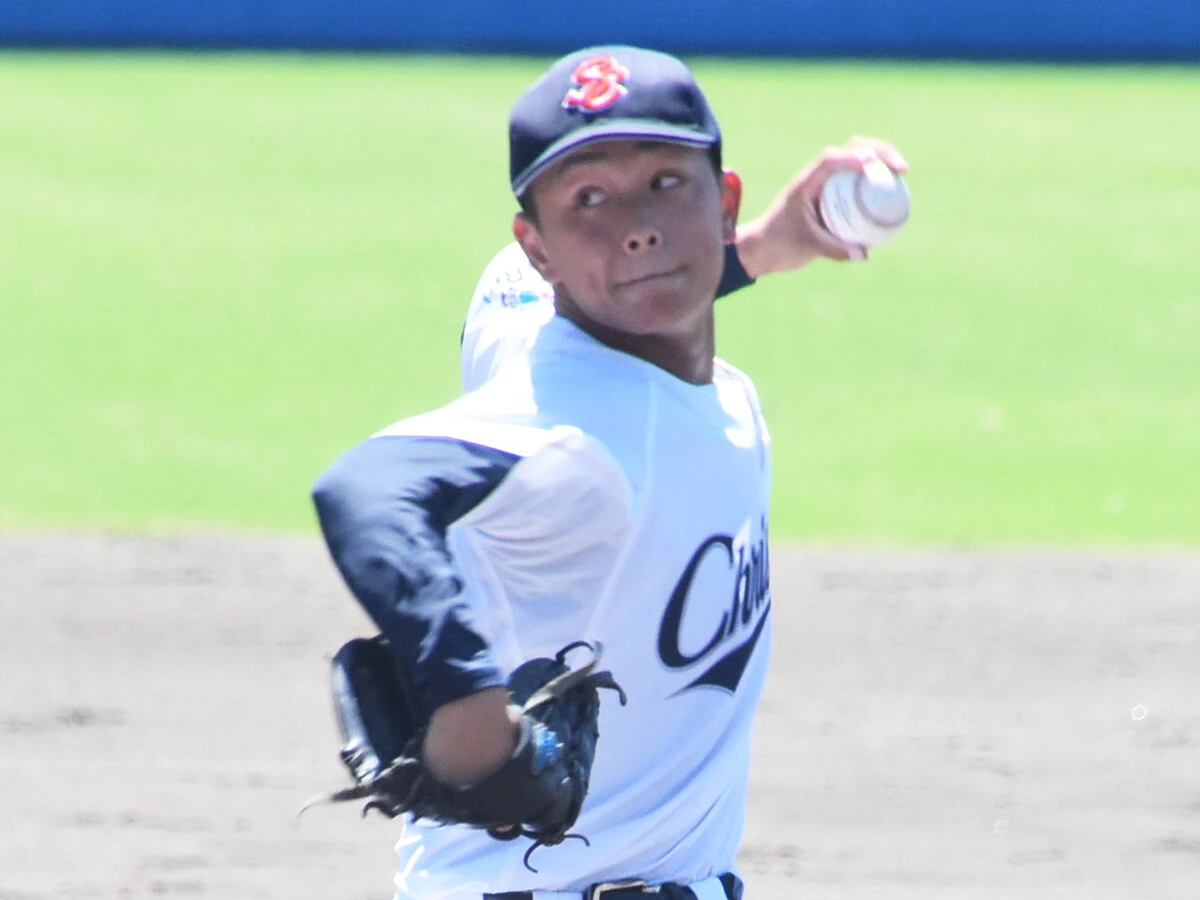

決勝も同じように、1点を争う展開となった。それでも先発の西村は辛抱強くアウトを重ね、終わってみれば12奪三振の完投勝利を収めた。試合後、西村は春から夏にかけて「ボロボロの状態で投げていた」と明かした。

「夏の大会に向けて、体を追い込んでいたこともありましたが、ストライクが入らず、変化球も曲がらなくて、夏前はそのズレを直すのに精いっぱいでした。いま振り返ると、自分のテクニックが未熟だったと思います。

京都共栄戦では三振は取れましたが(13奪三振)、結果的に振ってくれた球が多く、納得はしていません。この夏は配球を考えながら、キャッチャーがなぜそのサインを出したのかを考えながら投げるようになりました。そのなかで、気持ちを切らすことなく投げられたのは、自分の成長なのかなと思います」

その成長を小牧監督も認めている。

「西村は競った展開になると、気持ちがすぐに切れてしまう子でした。それでもこの夏は、集中して最後まで投げきれた。それに感情を出せるようになったところも、去年までとの大きな違いではないでしょうか」

西村を筆頭に、"粘り負け"が続いていたチームが夏にようやくひとつにまとまった。

「劣勢に弱い学年でしたが、負けたら終わりの戦いで、みんなでひとつずつ壁を乗り越えたのは大きい。戦う覚悟や姿勢を見せられなかった子が多いなかで、この夏はいい部分が見られました」と、小牧監督は目を細める。

夏の甲子園連覇に挑戦できるチームは京都国際だけだ。ノーシードから勝ち上がった本物の強さを引っ提げ、偉業への挑戦がいよいよ始まる。

著者プロフィール

沢井 史 (さわい・ふみ)

大阪市出身。関西のアマチュア野球を中心に取材活動を続けるスポーツライター。『ベースボールマガジン』『報知高校野球』などの雑誌や、『スポーツナビ』などのweb媒体にも寄稿。2022年7月には初の単著『絶対王者に挑む大阪の監督たち』(竹書房)を出版。共著としても8冊の書籍に寄稿している。

フォトギャラリーを見る

3 / 3