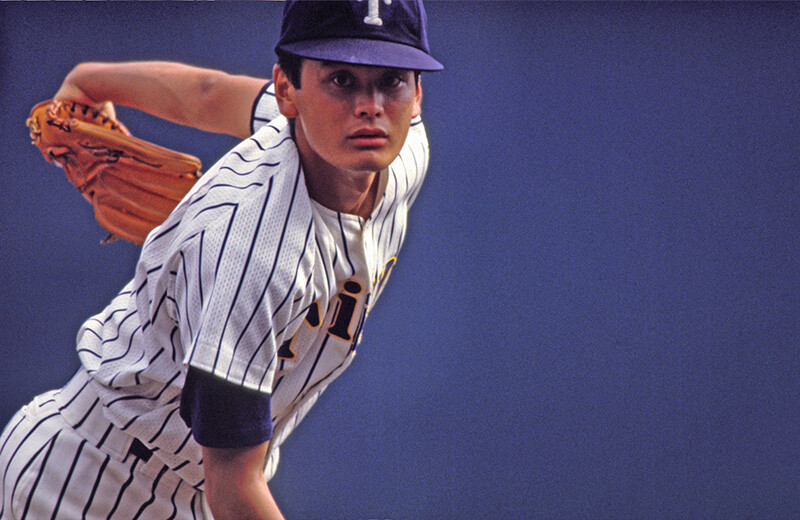

菊池雄星は1年夏の甲子園で衝撃の145キロ 花巻東の「背番号17」は伝説となった (2ページ目)

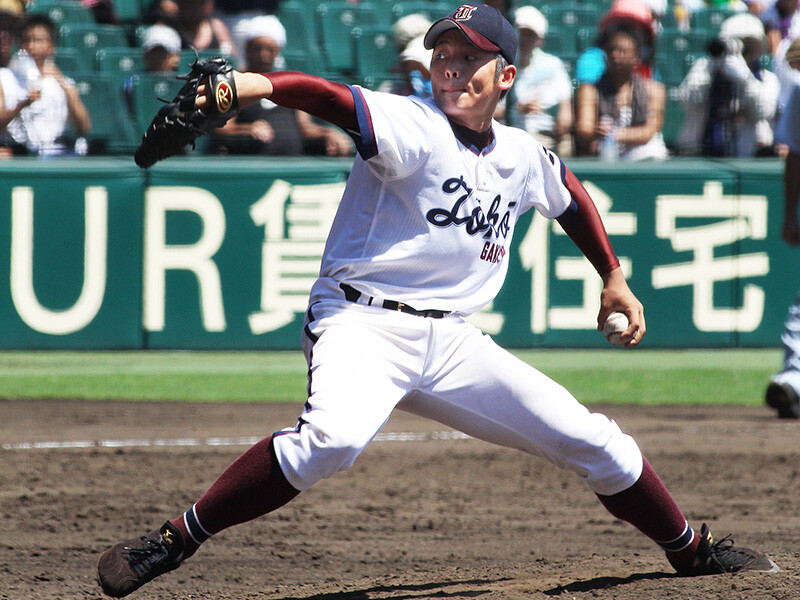

清峰(長崎)との決勝戦でも菊池のピッチングは冴え、6回まで無失点。だが、7回表二死から四球を与え、続く9番打者への3球目、インコースのストレートがやや甘く入り、センターオーバーの三塁打を浴び、一塁ランナーが生還。

これが決勝点となり、悲願の東北勢初の優勝はお預けとなった。「岩手から日本一」を掲げる花巻東のエースとして、試合後に菊池はこう語った。

「真っすぐは一番練習をしてきた球です。その真っすぐを打たれたので、後悔はありません。準優勝は、自分たちに『日本一はまだ早いよ』と野球の神様がくれた試練だと思います」

【最後の夏は準決勝で涙】

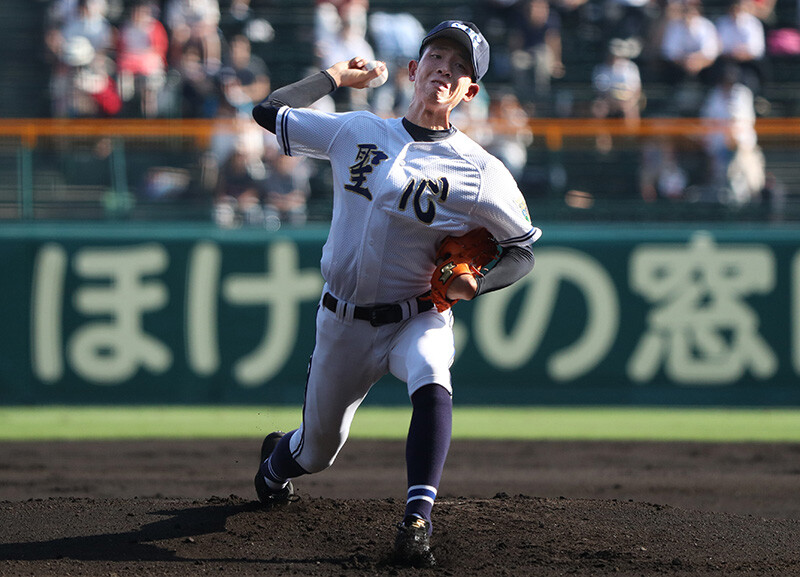

そして高校最後の夏も甲子園出場を果たした菊池は、全国制覇に向けて腕を振り抜いた。東北(宮城)との3回戦では、左腕として甲子園最速となる154キロを記録する。

だが準々決勝の明豊戦で、菊池をアクシデントが襲う。初戦からあったという肩・ヒジの違和感に加えて、「呼吸しても痛かった」というほどの背筋痛に見舞われ、菊池は表情を曇らせた。

この試合、菊池は5回途中で降板。のちの精密検査で左脇の肋骨が骨折していることが判明するのだが、痛みを誰にも言わずに投げ続けていた花巻東の背番号1が、ついにマウンドから消えた。

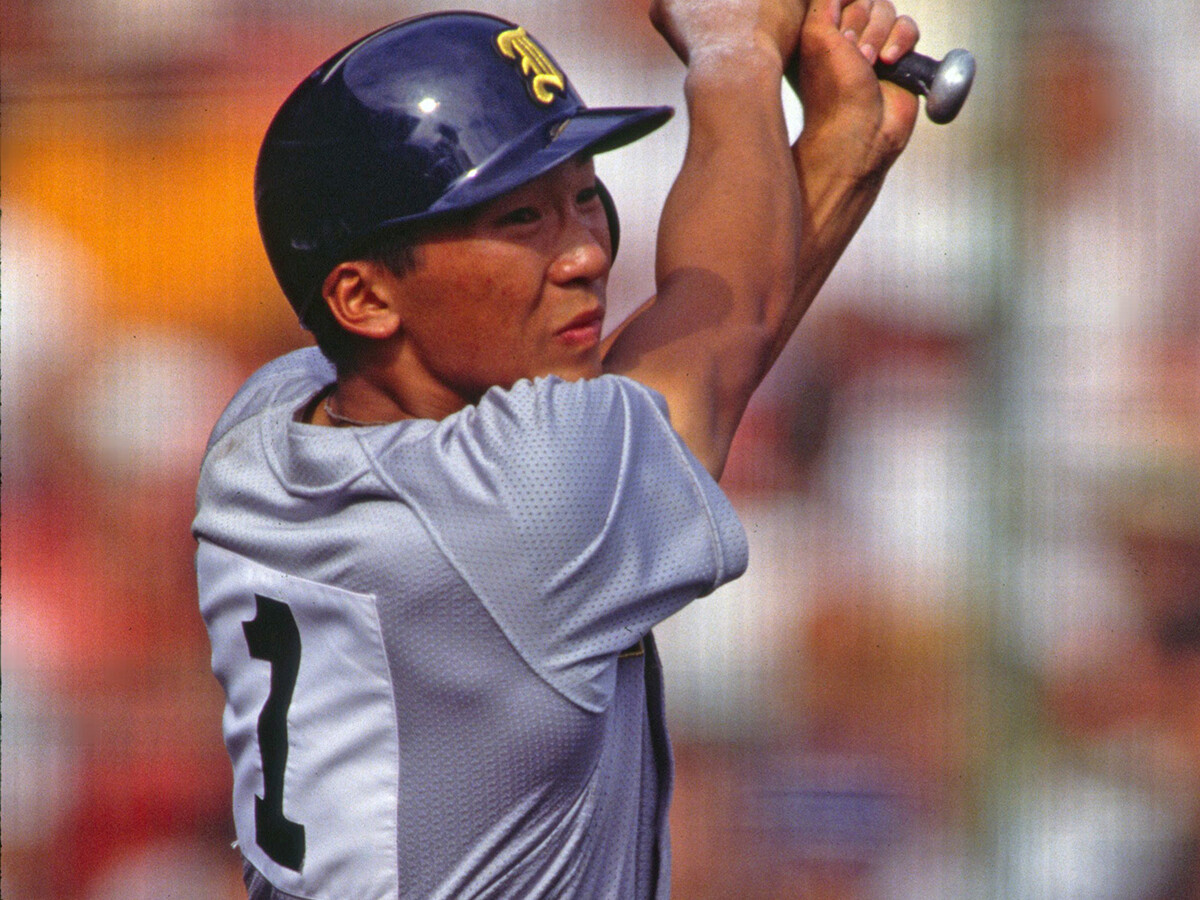

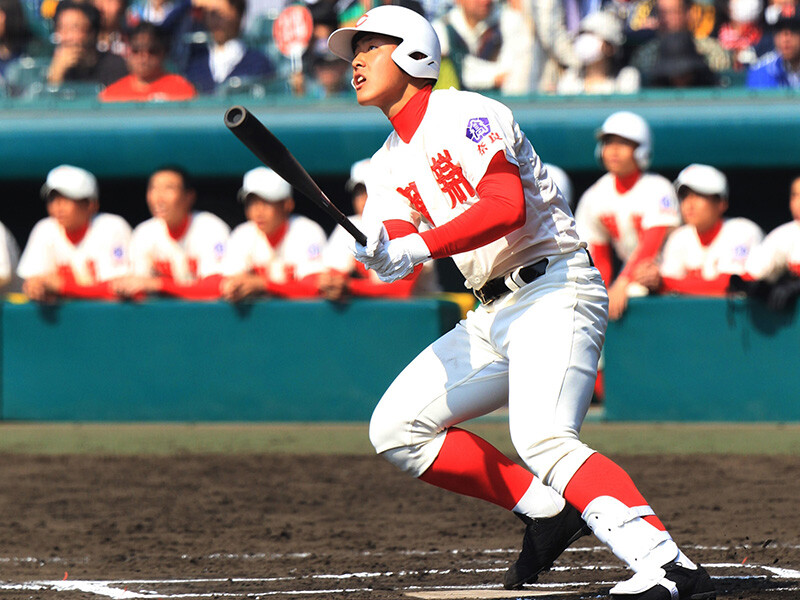

明豊戦は打線が奮起して7対6と逆転勝利を抑えたが、中京大中京(愛知)との準決勝は、菊池は投げられる状態ではなかった。それでもリリーフでマウンドに上がり11球を投じたが、すでに限界に達していた。

「痛くて、痛くて......。自分を信じてマウンドに立たせてくれた監督や仲間の信頼に応えられなかったのが悔しいです。仲間のためだったら、もう一生野球ができなくなってもいいから投げ抜きたかった」

試合後、菊池は一生分の涙を流したと思えるほど泣き崩れた。

あの夏から10年後の春、メジャーへと旅立つ菊池に、花巻東の同期たちは母校のユニフォームを贈った。そこには、こんな言葉が刺繍されていた。

<我々の誇りは

勝利の栄光にあるのではなく

幾多の敗北にも屈せず

成功への情熱を

燃やし続けたことにある>

負けてもなお、何度でも立ち上がることが誇りである──その思いが込められた言葉を、体現しつけているのが菊池だ。ともに甲子園を戦い抜いた花巻東の仲間たちは、今もなおメジャーの舞台で戦い続ける稀代のエースを見守っている。

菊池雄星(きくち・ゆうせい)/1991年6月17日、岩手県出身。花巻東では1年夏からベンチ入りし、甲子園を経験。3年時は春夏連続出場を果たし、春は準優勝、夏はベスト4進出。2009年のドラフトで西武から1位指名を受け入団。16〜18年は3年連続開幕投手を務め、17年は16勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得。18年オフにメジャー挑戦を表明し、19年1月にマリナーズへの入団を発表。メジャー3年目の21年は、前半戦好調でオールスターにも選出されたが後半に失速。22年3月にブルージェイズに移籍。24年7月、トレードによりアストロズへ移籍した

著者プロフィール

佐々木亨 (ささき・とおる)

スポーツライター。1974年岩手県生まれ。雑誌編集者を経て独立。著書に『道ひらく、海わたる 大谷翔平の素顔』(扶桑社文庫)、『あきらめない街、石巻 その力に俺たちはなる』(ベースボールマガジン社)、共著に『横浜vs.PL学園 松坂大輔と戦った男たちは今』(朝日文庫)などがある。

フォトギャラリーを見る

2 / 2