サッカー日本代表を育てた国立競技場の歴史 ベテランライターが忘れられない名勝負とは? (3ページ目)

【数々の国際親善試合、トヨタカップ、そしてJリーグ】

1960年代から70年代にかけての国立での最大のイベントは、欧州・南米のプロクラブを招いての親善試合だった。シーズンオフを利用してやって来る彼らはけっしてベストコンディションではなかったが、日本代表との実力差は大きかった。

1967年にはブラジルのパルメイラス、68年にはイングランドのアーセナルがやって来た。その後も、西ドイツのボルシアMGやケルン、バイエルン、イングランドのトッテナムやサウサンプトンなどが来日。

1970年には1966年イングランドW杯得点王のエウゼビオを擁するベンフィカが来日し、1972年にペレのサントスがやって来た時には日本中の注目を集めた。

しかし、日本代表はW杯や五輪の出場権を獲得できず、サッカー人気は低迷していく。そんななかで、1980年代以降国立競技場に満員の観客を集めることのできるイベントは、欧州、南米王者同士が「クラブ世界一」を決めるトヨタカップと高校選手権くらいしかなくなってしまった。

そうした状況を打破したのが、1993年に開幕したJリーグだった。開幕直後の「Jリーグブーム」のなかでは、どんなカードでも国立が満員になったものだ。

僕は「国立競技場はなぜこの場所に存在するんだろう?」という疑問をずっと抱いていが、詳しいことは誰も教えてくれなかった。そこで、自分で調べ始めることにした。

現在、国立競技場がある場所には練兵場(陸軍の演習場)があった。だが、手狭になったため、練兵場は郊外に移転。そして、1912年に明治天皇が崩御すると、練兵場跡の空地に明治天皇を祀る明治神宮が創建された。代々木に内苑(和風の神社)、そして千駄ヶ谷に外苑(西洋風の公園)が造られ、その一角に明治神宮外苑競技場が建設されたのだ。

外苑競技場が完成したのは1924年。日本初の大規模スタジアムだった。ちなみに、同じ1924年には兵庫県西宮市に甲子園野球場が完成。ロンドン郊外のウェンブリースタジアム、ニューヨークの旧ヤンキースタジアムが完成したのはどちらも1923年だったから、外苑競技場が完成したのは世界で大規模なスタジアムの建設が始まったのと同じ頃のことだったのである。

国立競技場の歴史にご興味のある方は拙著『国立競技場の100年』(ミネルヴァ書房)をお読みください。

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

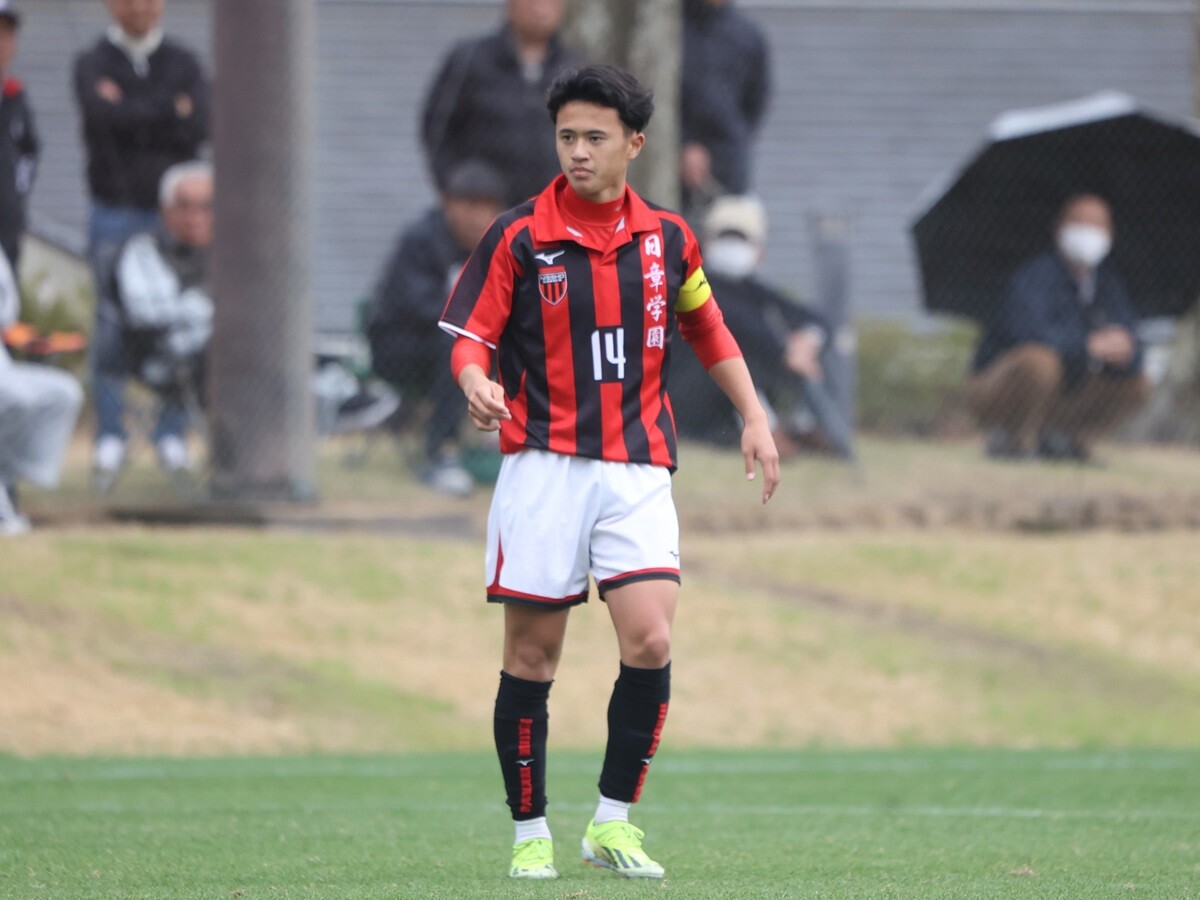

【写真&選手紹介】Jリーグ開幕戦で大活躍の選手も! サッカー界の今季「ドラ1」プレーヤーたち

3 / 3