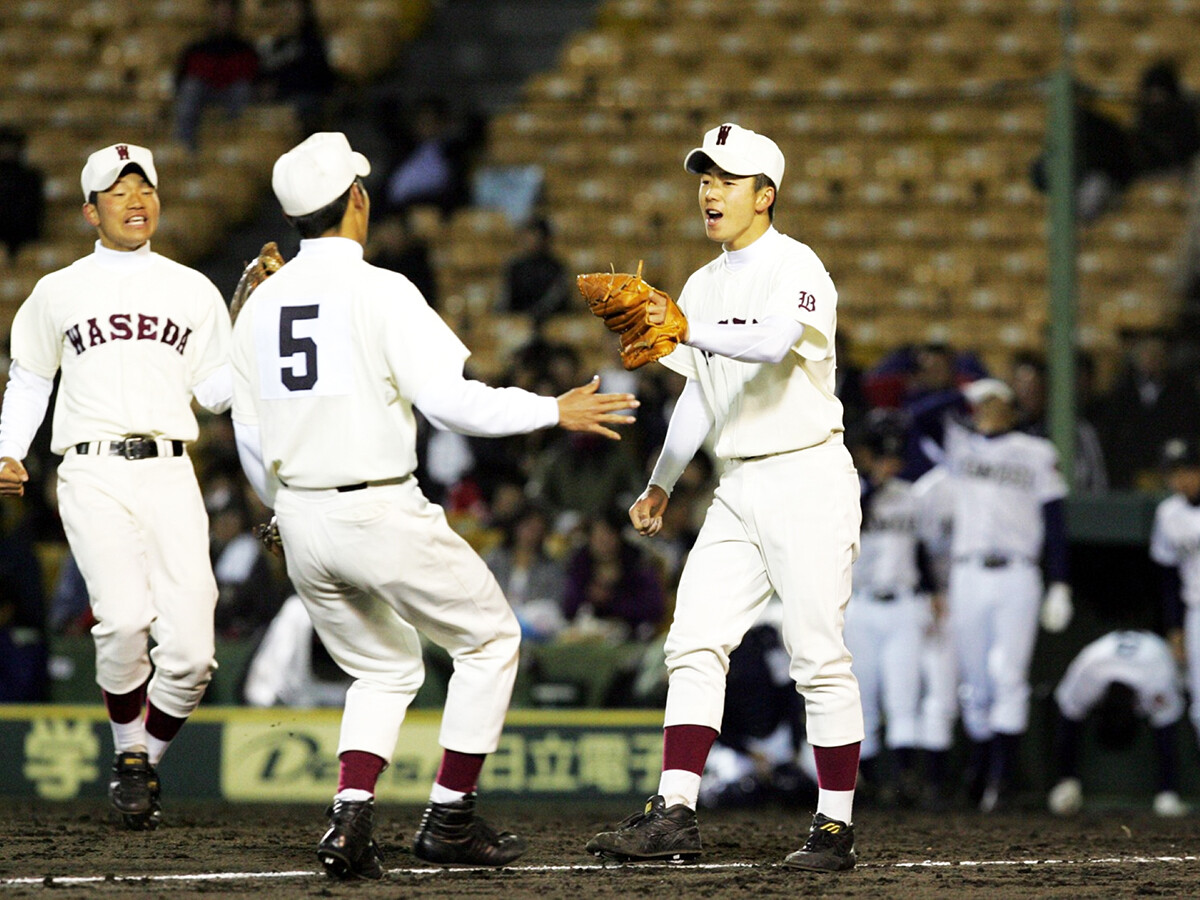

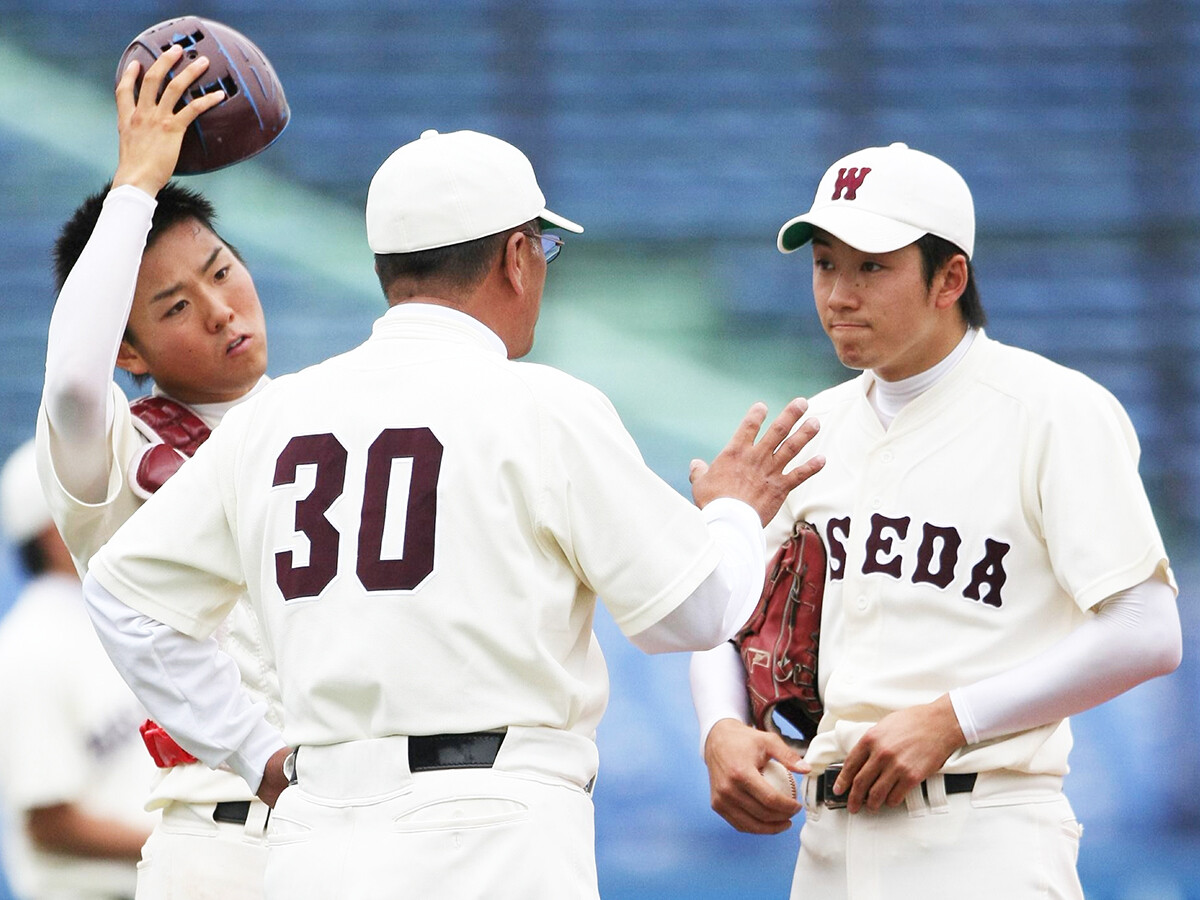

斎藤佑樹が明かす早大野球部100代主将就任の舞台裏「無理だよって...でも流れは止められませんでした」

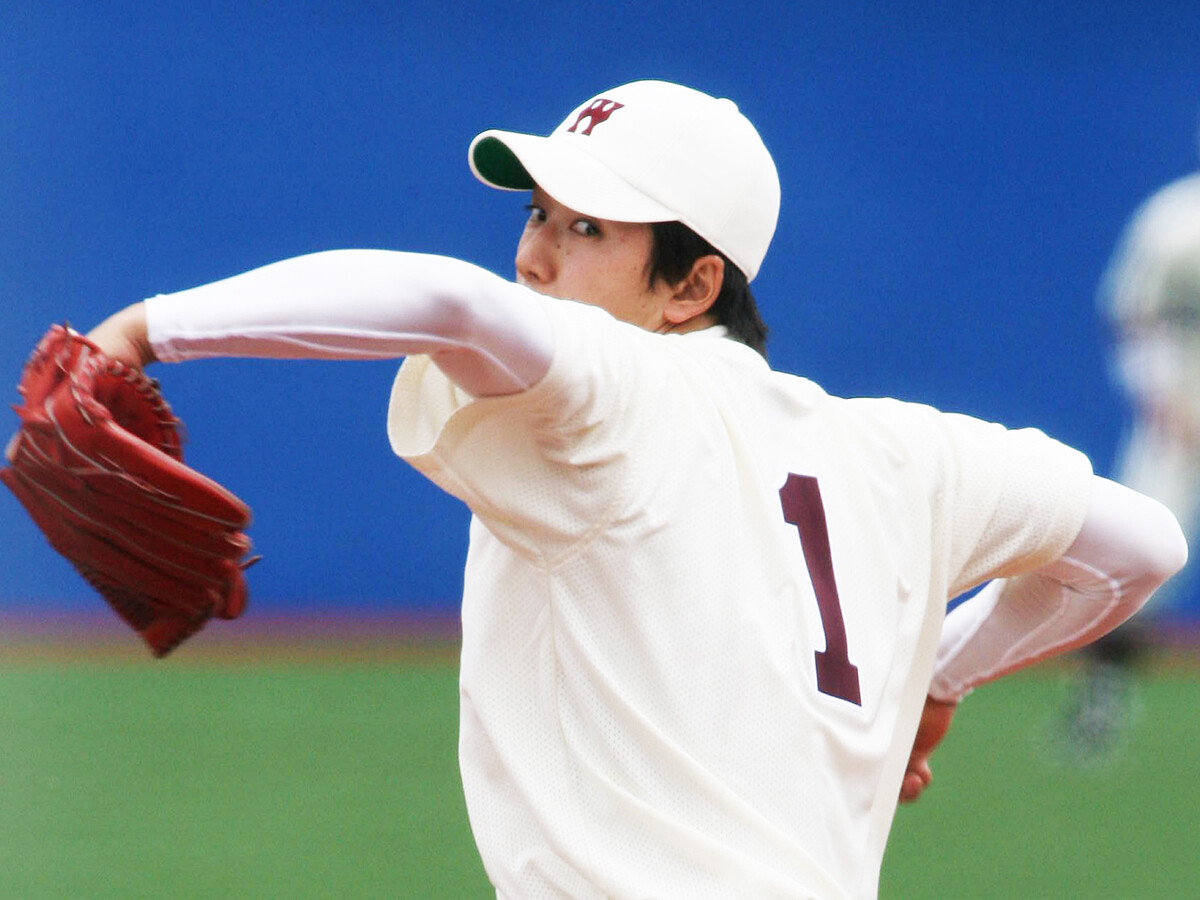

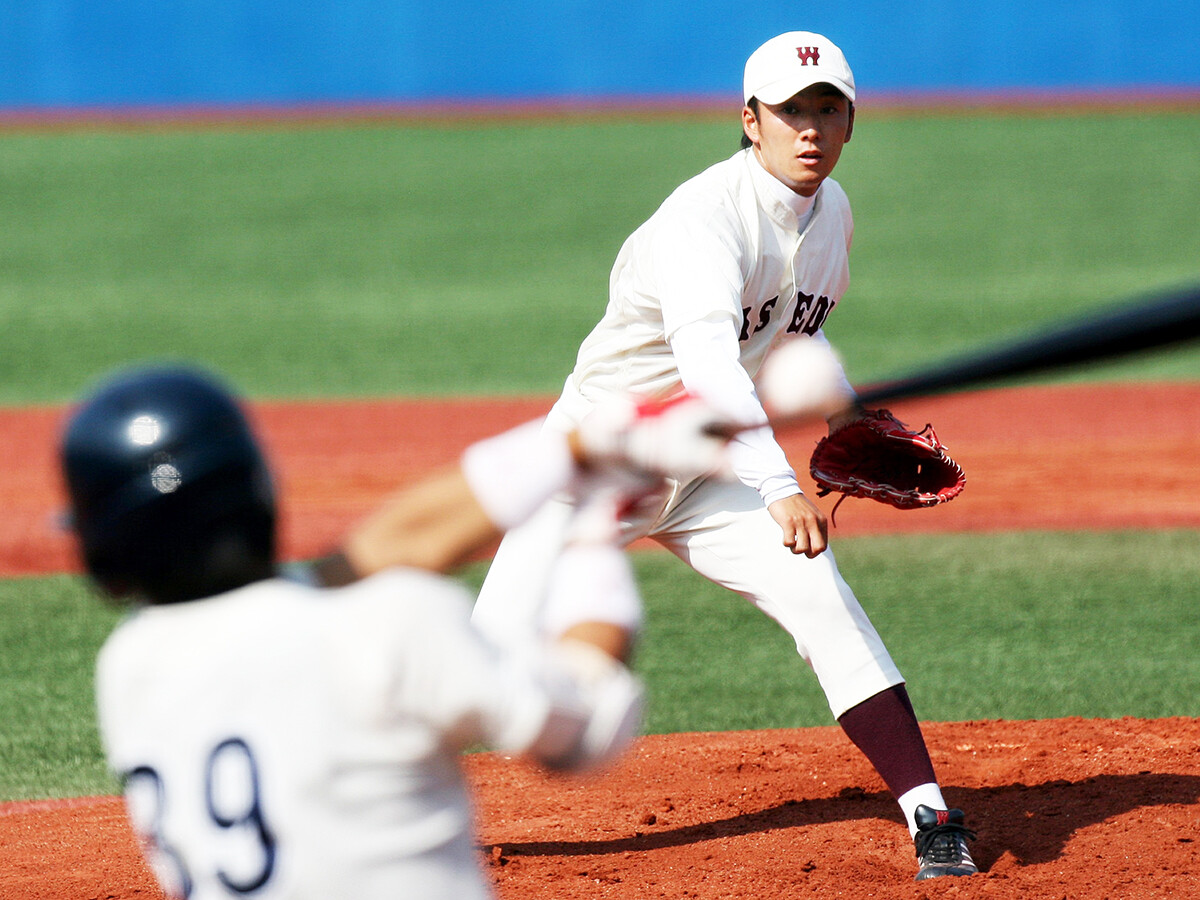

2009年、春の早慶戦。両校、優勝の可能性は消えたうえでの伝統の一戦ではあったが、1回戦のマウンドには背番号1の斎藤佑樹が立っていた。この試合、慶大は1番から6番まで、ズラリと左バッターを並べてきた。この"斎藤対策"に対し、斎藤は対応能力の高さを見せつける。プレートの真ん中を踏んで投げる斎藤が、2回から突如、一塁側を踏んで投げ始めたのだ。

【早慶戦後の涙のワケ】

言われてみればそんなことがありましたね。慶應のオーダーを見た時にビックリしたのを思い出しました。左バッターには特別な苦手意識はないどころか、むしろ得意なほうだったんですが、なぜそういう戦法をとってきたのか、いまだにわかりません。ただ1回を投げ終わって、左バッターに対してツーシームをもっと有効に使えないかなと思ったんです。それでプレートを踏む位置を変えてみようと思いました。一塁側を踏んだのは、もしかしたら初めてだったかもしれません。

もちろん、そういう思いつきを楽しんでいる自分もいたんですが、もうひとつ、やっぱり当時は自分に対して自信を持てていなかったのかなということも感じます。もし自信があったらそれまでと何も変えることなく、相手のバッターが左だろうが右だろうが同じように投げていればいいんです。でも自信がないから、相手に合わせてプレーしないと抑えられないと思ったんでしょうね。

それを「引き出し」と言ってもらうこともありましたが、どこかでその場に応じて帳尻を合わせられている自分への言い訳にしていたような気もします。勝負できるボールを投げて打たれないのが一番なんですけど、毎回、そういうボールが投げられるかといえば、そうではない。

調子が悪い時には変化球も真っすぐもキレがなくなる。そういう時、球が速くて調子がいい時のイメージではなくて、自分より球が遅くて、それでも抑えているピッチャーのイメージをすることも大事だと考えて、いろんなことにトライしていたんだと思います。

1 / 4

著者プロフィール

石田雄太 (いしだゆうた)

1964年生まれ、愛知県出身。青山学院大卒業後、NHKに入局し、「サンデースポーツ」などのディレクターを努める。1992年にNHKを退職し独立。『Number』『web Sportiva』を中心とした執筆活動とともに、スポーツ番組の構成・演出も行なっている。『桑田真澄 ピッチャーズバイブル』(集英社)『イチローイズム』(集英社)『大谷翔平 野球翔年Ⅰ日本編 2013-2018』(文藝春秋)など著者多数。