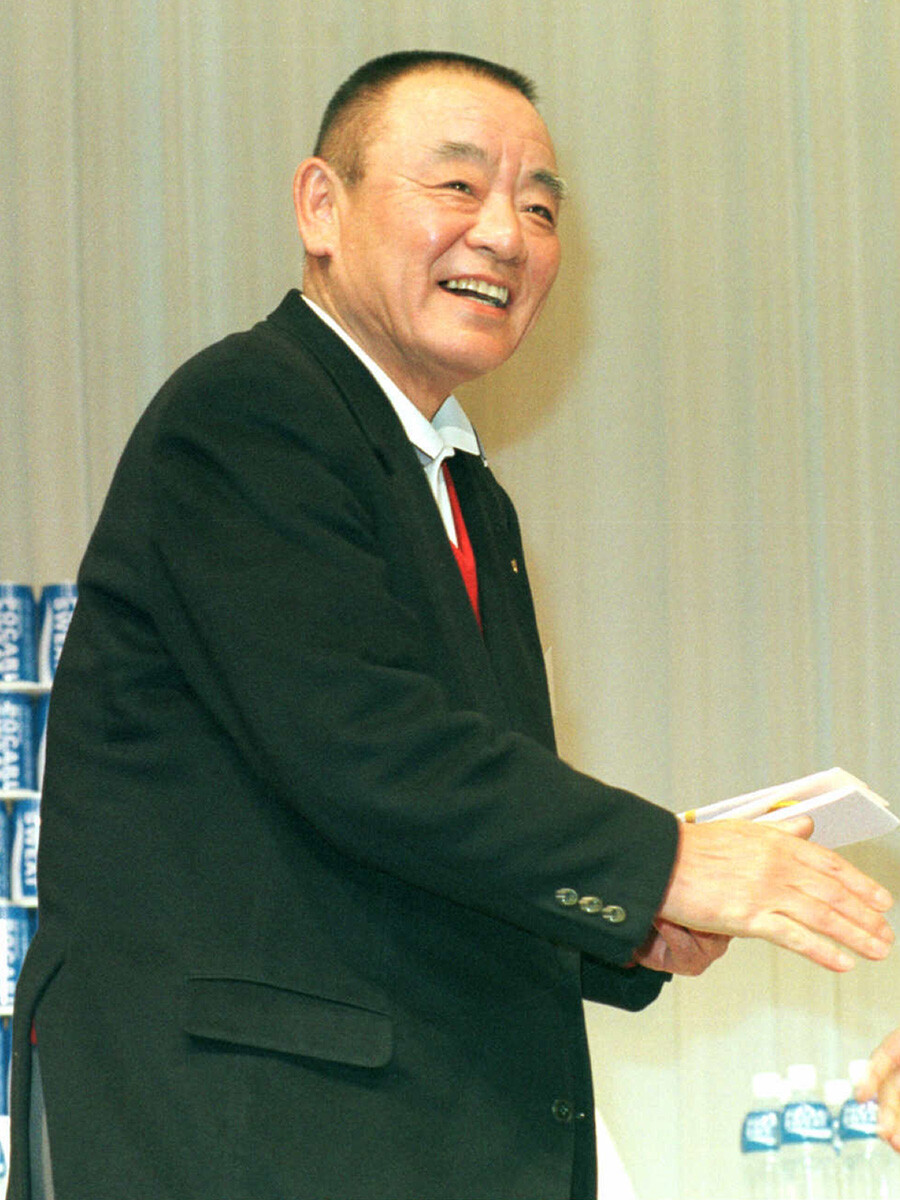

江藤慎一の専属バッティング投手だった大島康徳。打撃練習なのにニューボールを使う決まりごとに驚いた (5ページ目)

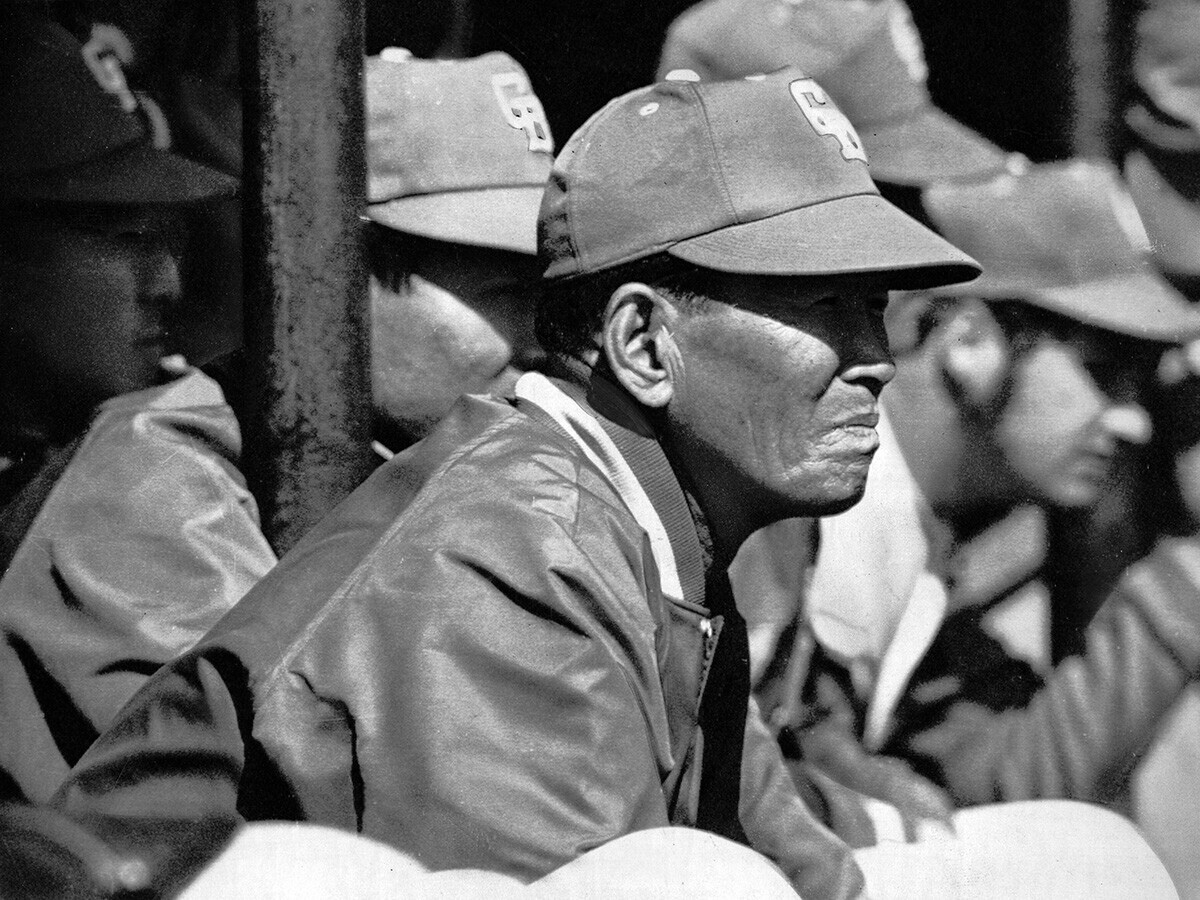

同じ九州出身で右の強打者、江藤との出会いはどうであったのか。

「スーパースターでしたから、いくら九州でも話ができるわけがないじゃないですか。キャンプの時に新人の役目で先輩のサインを色紙にもらってくるというのがあったんですが、江藤さんの部屋にこわごわ行ったら、タバコの煙がもくもくしていて、先輩が麻雀をしていて、そこの横で大将がギターを弾いて歌っているんです」

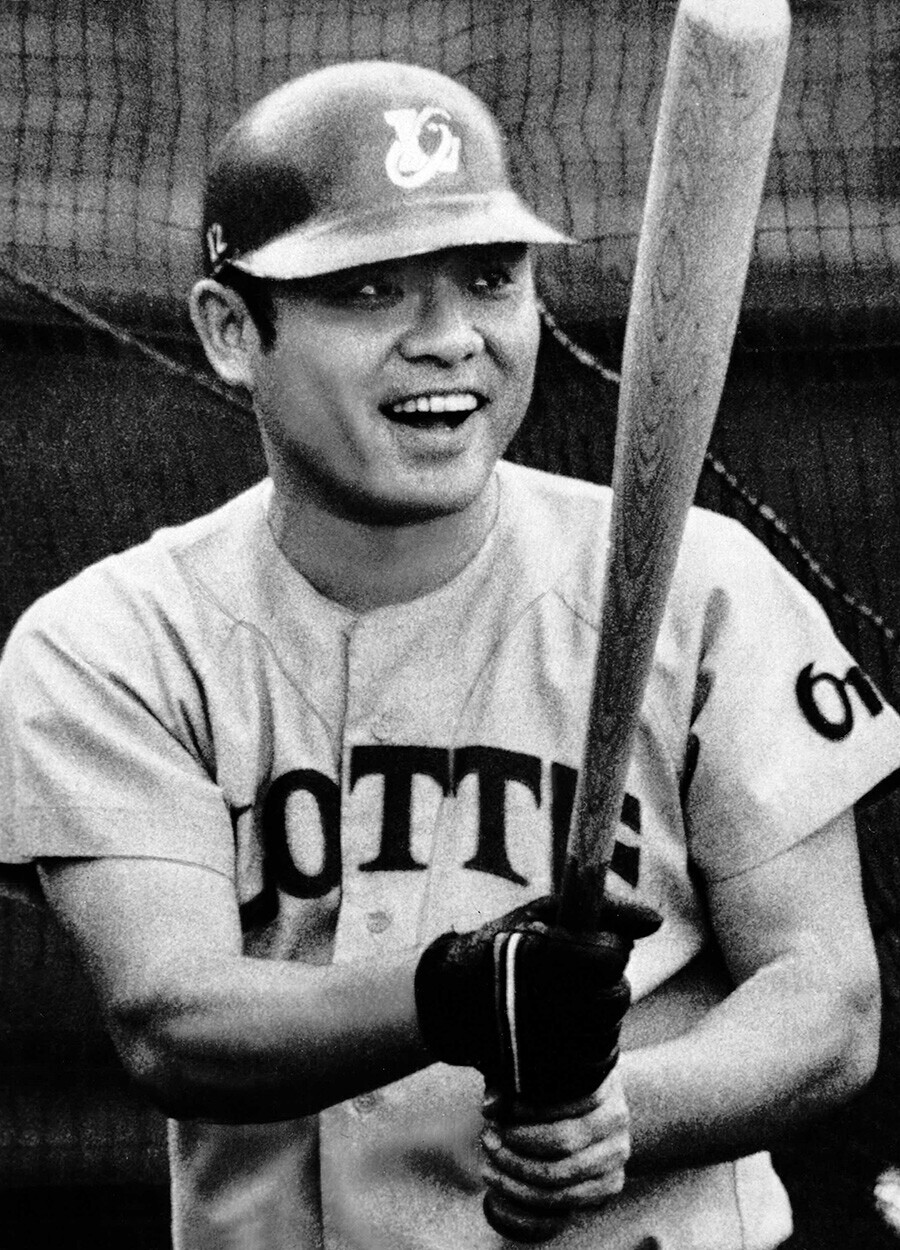

雲の上の人で口もきけない存在であったが、大島は江藤との大きな接点を設けられた。投手失格となったが、裏を返せばそれは打ちやすい球を投げるということである。専属のバッティングピッチャーに指名されたのである。

ここでも江藤は特別の扱いを受けていた。大島が緊張しながら、カゴからボールを取って投げようとすると「それじゃない!」とコーチに叱られた。江藤のフリー打撃には必ずおろしたてのニューボールを使うという決まりごとがあったのだ。

「毎回、頭のなかが白くなりましたが、とにかく精一杯、江藤さんの好きな外角に向かってボールを投げました」

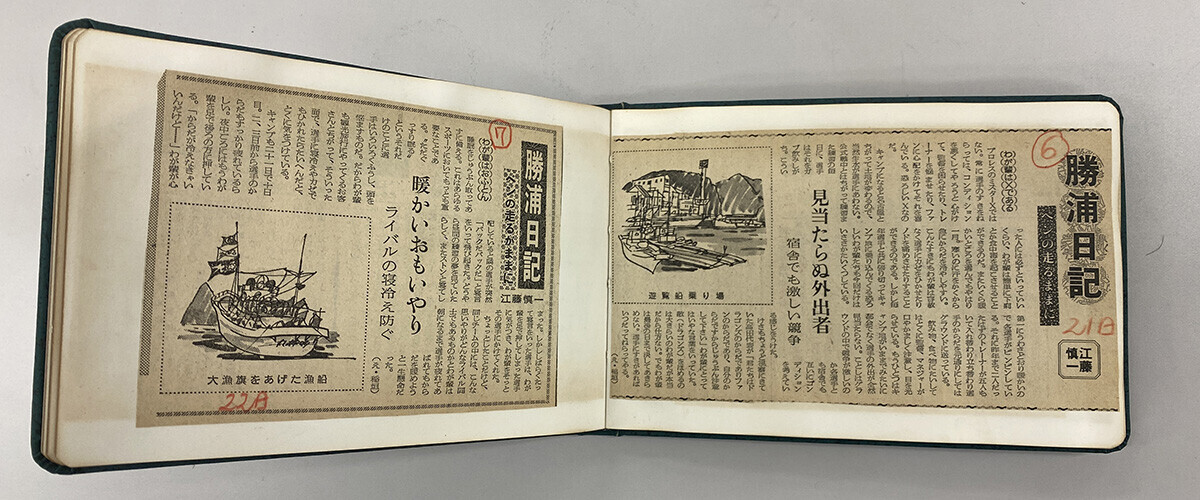

先輩の井手峻が言った。「江藤さんは飛距離の出る新しいボールで艦砲式をやりたかったんですよ。特に巨人戦は、ONの前でレフトスタンドにバンバンぶち込むのを見せつけたかったんでしょうね。あの頃は、選手が主力打者に向けて練習で投げていましたから。僕は中さん専門でしたよ」

江藤と大島が同じチームでプレーしたのは、この1969年の1年のみ。片やスーパースターで片やまだ何の実績もない新人ではあったが、緊張しながらもひたすら誠実にバッティングケージに向けて投げられたボールの記憶は両者をつないでいた。

大島は言った。「江藤さんが中日を出られて、自分がぼちぼち一軍の試合に出始めた頃、チームの外からも気にかけてもらいました。僕が名球会に入った時も本当に喜んで下さってよくして下さいました。熊本と大分、同じ九州人としてその時にはじめて肩を少し並べられた気がしました」

名球会の九州出身の右のプルヒッターの系譜は江藤から大島につながった。

大島の郷土愛を示す逸話がひとつある。1979年7月14日、ジャイアンツを6対4で下した中日の4番は試合後、名古屋場所に来ていた西前頭6枚目の力士に会いに名古屋観光ホテルに駆けつけた。力士は中津工業の相撲部出身で大島の2歳年下だった。

この日、鹿取義隆から15号アーチを放った当夜のヒーローの登場にホテルロビーは湧きたち、力士は恐縮していたが、大島は自分のことよりもこの後輩をさかんに気遣っていた。

力士は「自分なんかが、大島さんのようなすごい先輩にお会いできて光栄です。今年ようやく幕内にあがったのですが、今場所はもう負け越しが決まっています。恥ずかしいです」「そんなこと言うなよ。君は前頭6枚目だろ? プロ野球で言えば、12球団のなかで20番目の選手じゃないか。俺はとてもそんな位置にいない。君のほうがよっぽどすごいじゃないか」

このやりとりを明治大学の寺島善一教授が見ていた。寺島は鈴木武樹の後輩筋にあたり、後に明治の野球部長も務める人物だが、大島の振るまいに感じ入ったという。「偉いと思いましたよ。巨人戦でホームランを打った日に先輩面するわけでもなく、番付が落ちることになって憔悴している気持ちを心底から支えてやろうという気概が伝わってきました」

力士は廃業した後、故郷の中津に帰ってちゃんこ料理屋を始めた。大島がある年、野球部のOB会をその店で行なうと、プロに入ろうとしていますという息子を紹介された。

「プロ、アマ規定があるのであまり接触はできなかったのですが、わかった、とにかく頑張りなさいという話をしました」

それが柳ヶ浦高から横浜ベイスターズに入団する山口俊であった。

(つづく)

【写真・画像】江藤慎一の軌跡を写真で振り返る

5 / 5