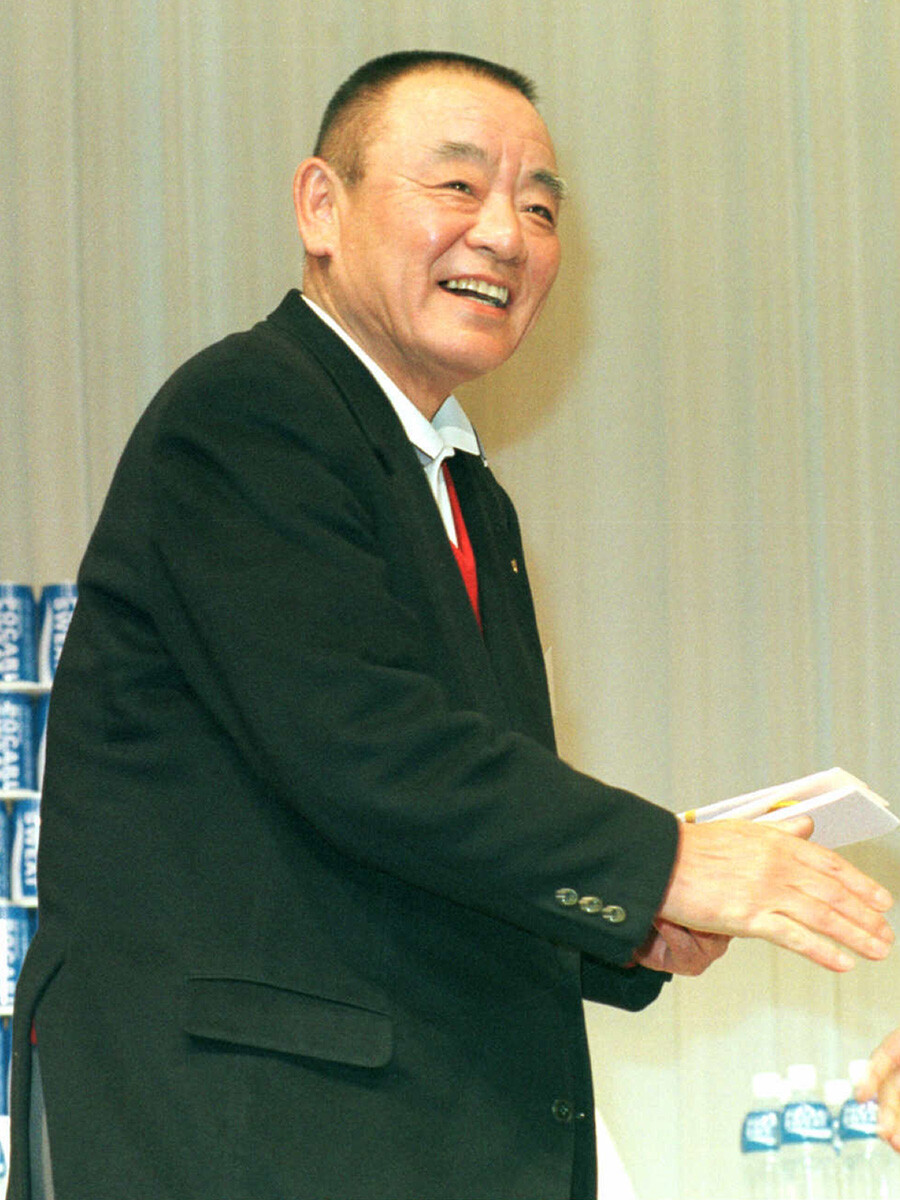

江藤慎一の専属バッティング投手だった大島康徳。打撃練習なのにニューボールを使う決まりごとに驚いた

昭和の名選手が語る、

"闘将"江藤慎一(第7回)

前回を読む>>

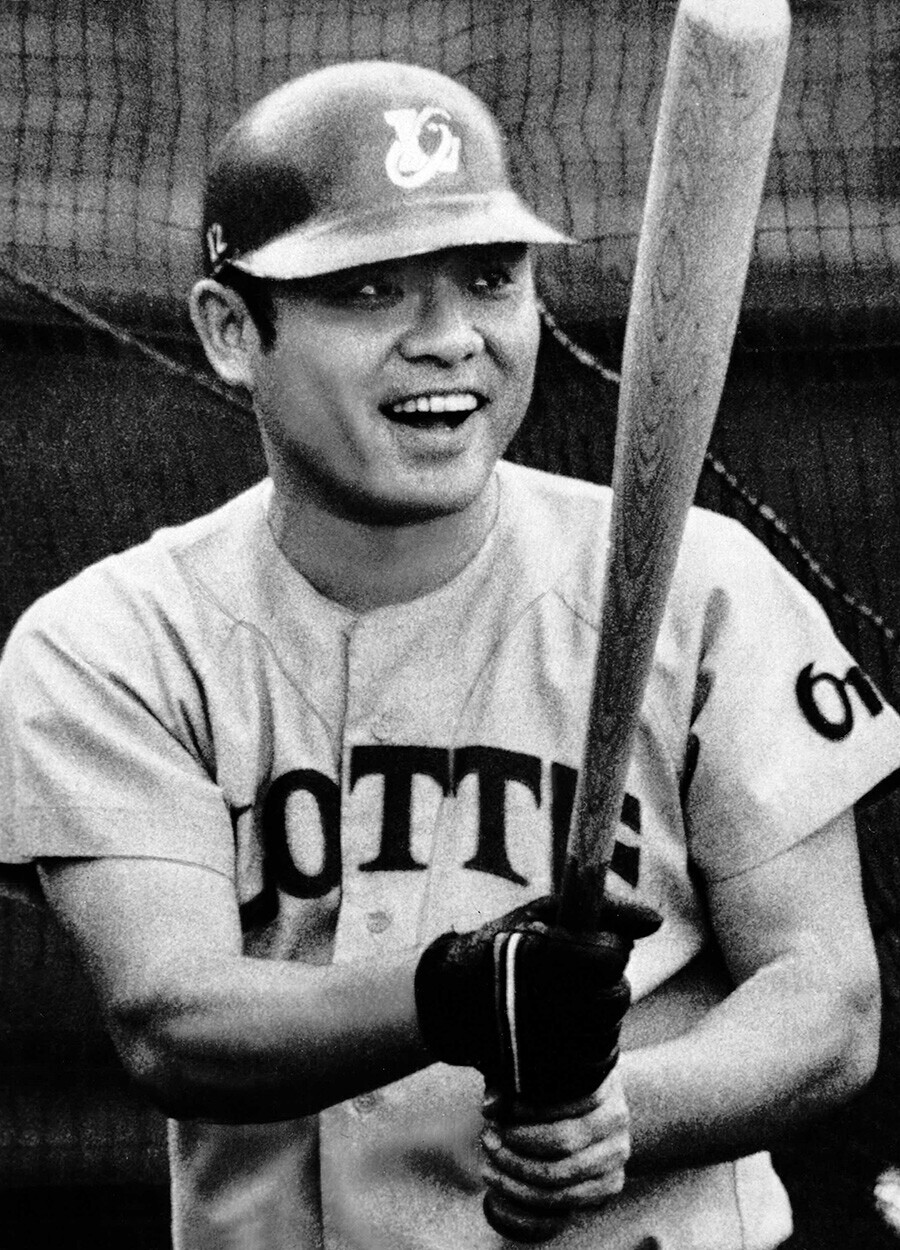

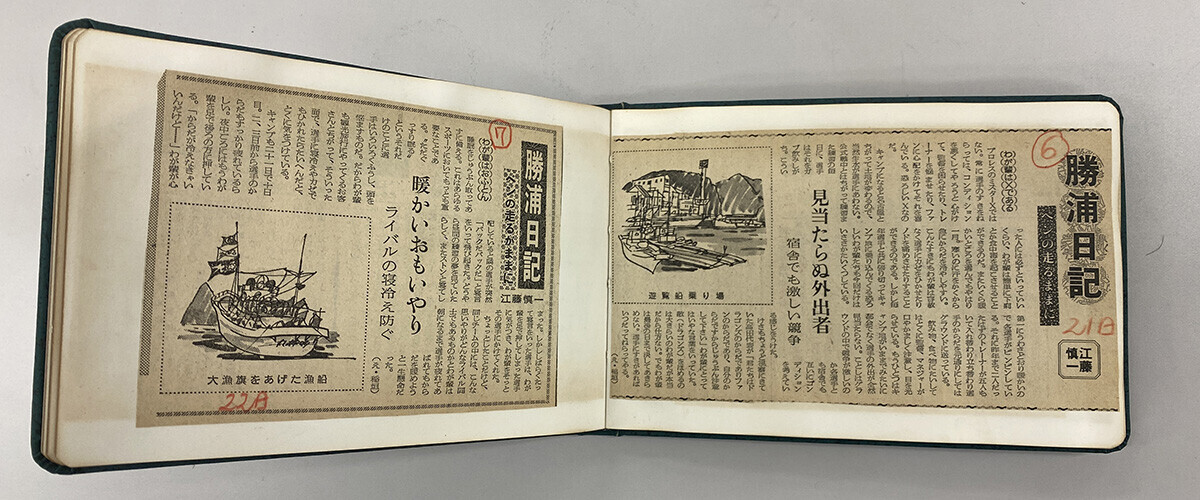

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※

打者として大成した大島康徳だが、高校時代は投手だったこの記事に関連する写真を見る 1968年、江藤慎一はプロ10年を終えた。当時は10年実働した選手には、ボーナス(=再契約金)を受け取るか、移籍の権利を行使できる10年選手という制度(1947年から始まり1975年に廃止)があった。現在のFA制度の前身とも言われているが、FAと異なるのは、選手が自由に移籍先を選ぶことはできず、行使を宣言した上での交渉がシーズン順位の下位チームからのウェーバー方式と決まっていたことである。

打者として大成した大島康徳だが、高校時代は投手だったこの記事に関連する写真を見る 1968年、江藤慎一はプロ10年を終えた。当時は10年実働した選手には、ボーナス(=再契約金)を受け取るか、移籍の権利を行使できる10年選手という制度(1947年から始まり1975年に廃止)があった。現在のFA制度の前身とも言われているが、FAと異なるのは、選手が自由に移籍先を選ぶことはできず、行使を宣言した上での交渉がシーズン順位の下位チームからのウェーバー方式と決まっていたことである。

選手の権利としては、行きたくない球団からのオファーを2球団まで拒否することが認められていた。国鉄スワローズに在籍していた金田正一は、1964年にこの制度を利用し、交渉テーブルについた中日と広島を拒否して巨人に移籍している。

選手生命が今よりも格段に短かった当時、10年選手の認定はそのインセンティブを行使できることで、ひとつの勲章とも言えた。巨人にいたウォーリー与那嶺が川上哲治と確執を持ったのは、この資格を得るオフに監督の川上に自由契約にされたからと言われている。江藤と同期入団の板東英二もまた壊れていた肘にメスを入れてまで10年ボーナスにこだわったものである。

「手術後のリハビリは思うようにいかず、指先を動かすことすら辛い日があった。それでも『10年ボーナス』をもらうため、球団には肘は完治したと告げ、なんとか翌年の契約も済ませ、二百七十万円のボーナスを手にすることができた」(『赤い手 運命の岐路』板東英二/青山出版社)

板東の肘は高校時代からの酷使によって、執刀医に「君は70歳の肘をしている」とまで言われるほどに限界に近づいていたが、江藤はこの年も.302の打率を残し、セリーグ打率部門では王貞治、長嶋茂雄、山内一弘に次ぐ4位、本塁打は36本を放った。すでに名古屋において不動の地位を築いていた中日の4番は移籍を考えることもなく、11年目の契約を済ませた。

一方、チームは中利夫が眼を患い、高木守道が巨人の堀内恒夫から受けた死球で離脱を余儀なくされ、センターラインが揃って欠場となったことが響き、最下位になっていた。

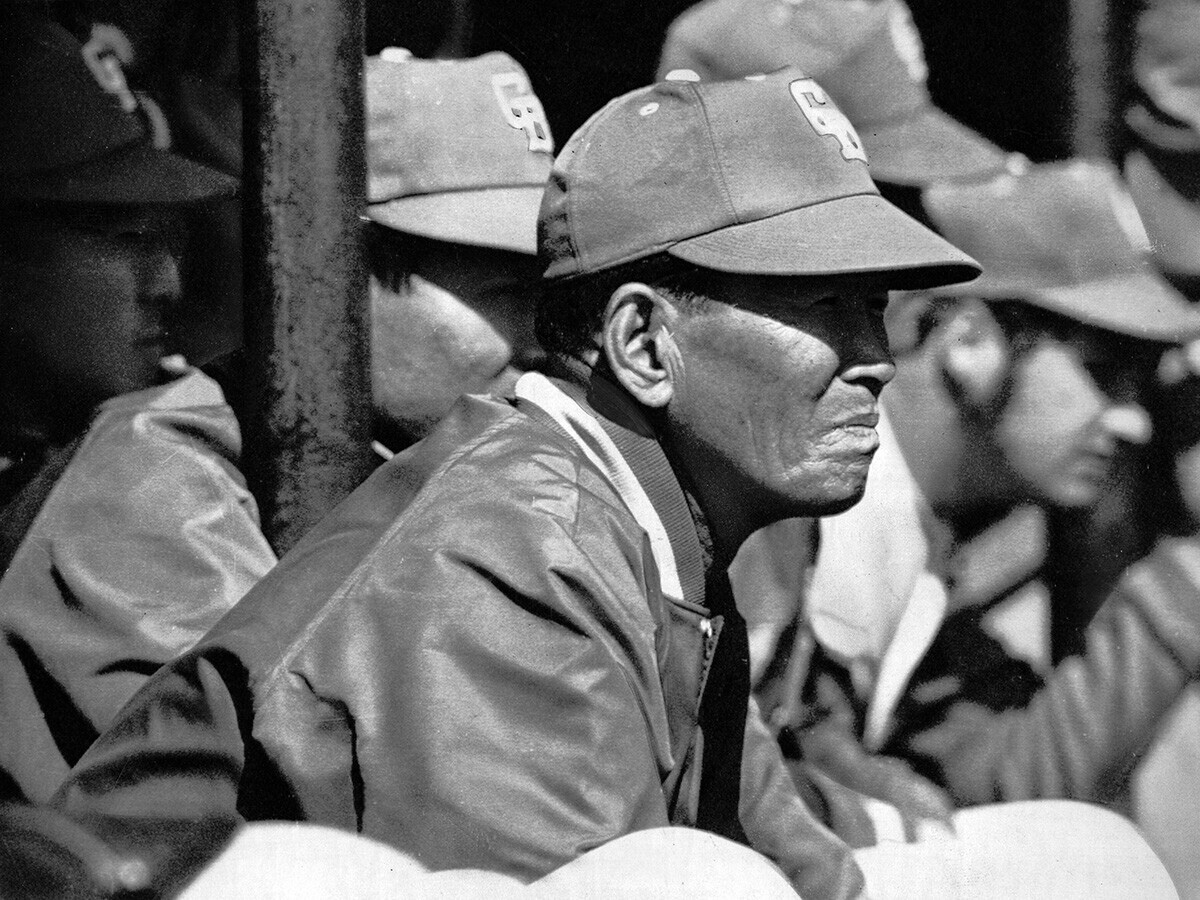

球団はここで起死回生を図った。1969年のシーズンを前に水原茂に監督就任を要請したのである。それまで中日の指揮官はすべてチームOBの手にゆだねられてきたなかで、初めて外からの血が導入されることとなった。それも巨人軍監督時代(1950~1960年)に11年間で8度の優勝、東映フライヤーズ(1961~1967年)に移ってからも低迷していたチームを初戴冠に導いた屈指の名将である。

1 / 5