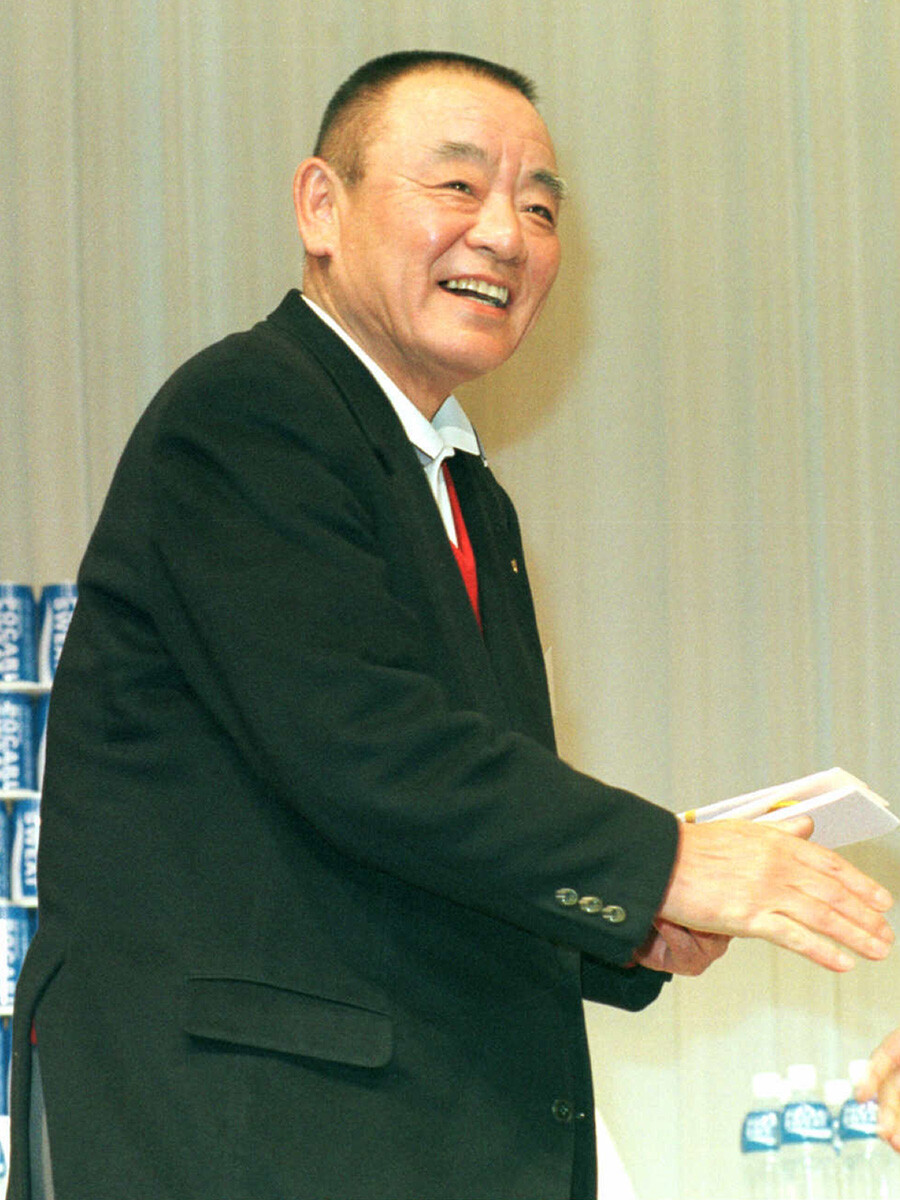

張本勲が終生の友、江藤慎一を語る。「慎ちゃんも俺も白いメシを腹いっぱい食べたいと思ってプロを目指した」

昭和の名選手が語る、

"闘将"江藤慎一(第5回)

前回を読む>>

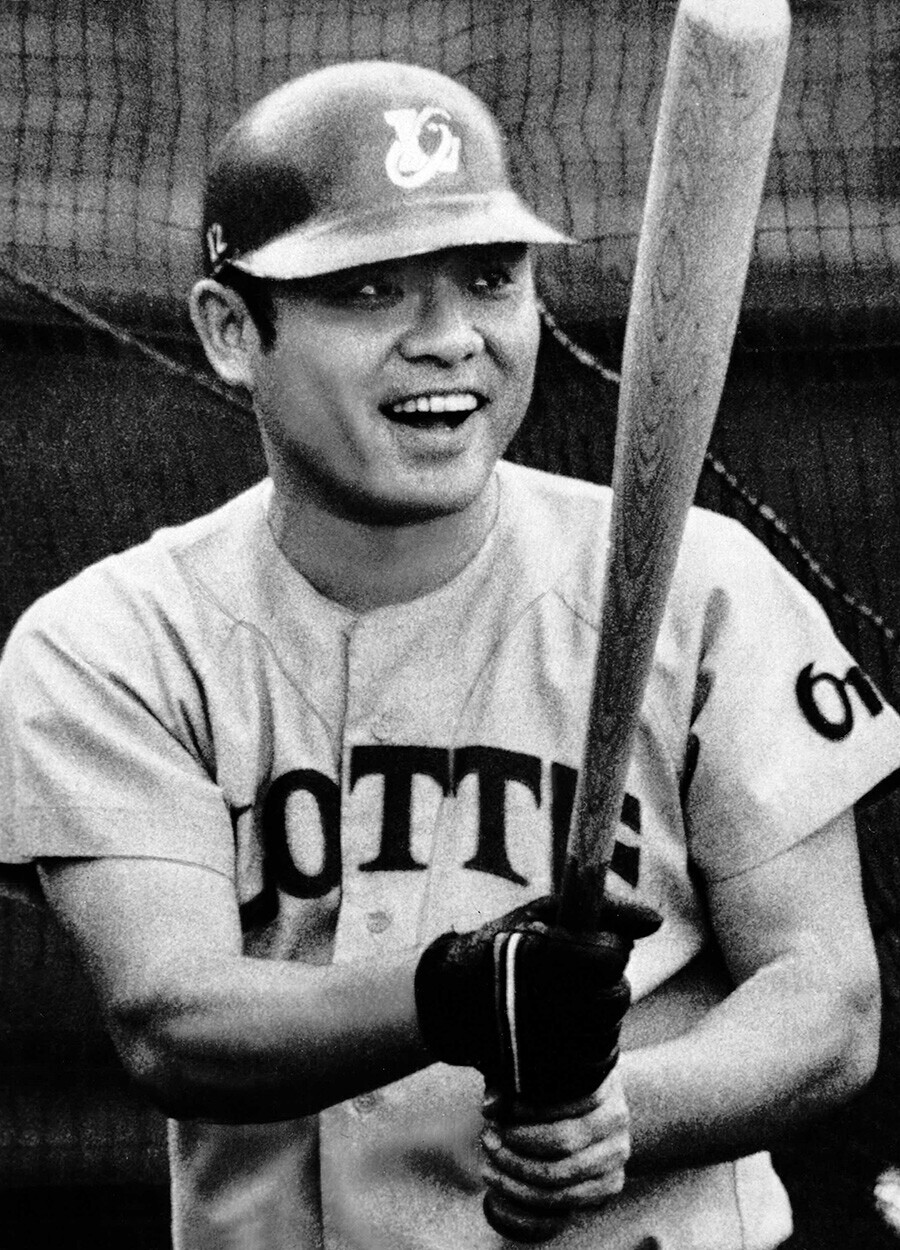

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※

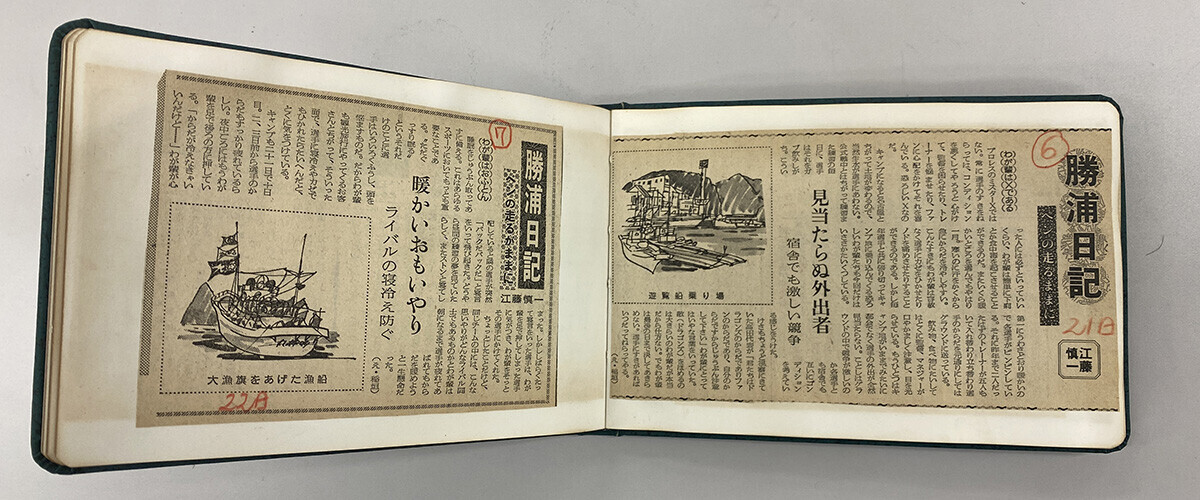

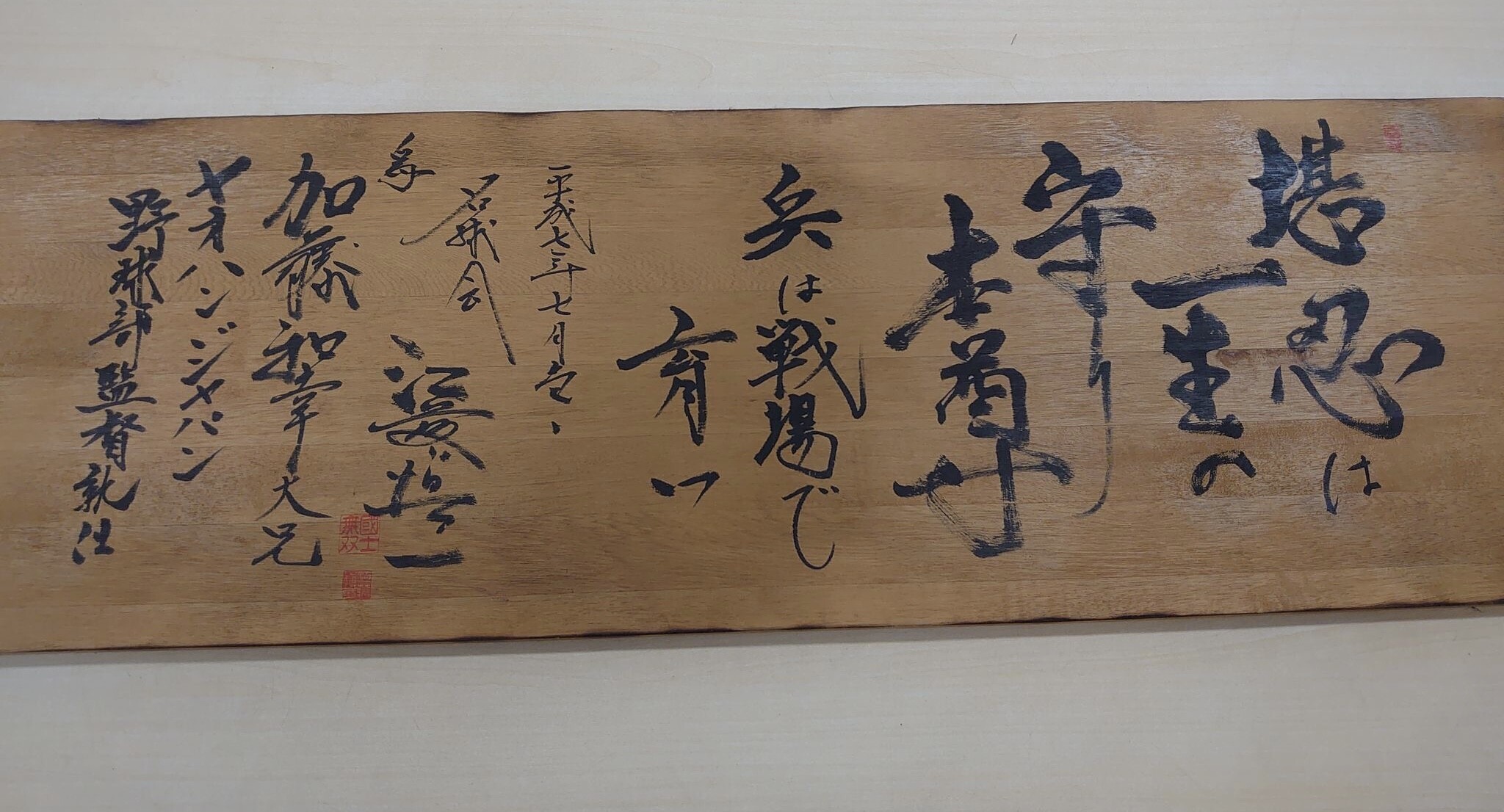

江藤慎一とは生涯の友情を育んだ張本勲この記事に関連する写真を見る 日鉄二瀬時代の恩師であった濃人渉(のうにん・わたる)はチームを去ったが、江藤の打棒は、円熟味を増していく。九州時代は飲んだことのなかったビールの味を覚え、享楽に走ったことで成績を落とした入団2年目を反省し、そこから打率を毎年2分ずつ上げていくということを計画して実行していた。豪放に見える反面、極めて几帳面な男は、目標を設定すると、どれだけ酒を飲んでも必ず毎夜打撃ノートを書き続けた。

江藤慎一とは生涯の友情を育んだ張本勲この記事に関連する写真を見る 日鉄二瀬時代の恩師であった濃人渉(のうにん・わたる)はチームを去ったが、江藤の打棒は、円熟味を増していく。九州時代は飲んだことのなかったビールの味を覚え、享楽に走ったことで成績を落とした入団2年目を反省し、そこから打率を毎年2分ずつ上げていくということを計画して実行していた。豪放に見える反面、極めて几帳面な男は、目標を設定すると、どれだけ酒を飲んでも必ず毎夜打撃ノートを書き続けた。

新しい指揮官、杉浦清の下で1963年は打率.290、本塁打は25本を記録して名実ともに中日の主力打者として4番に座った。

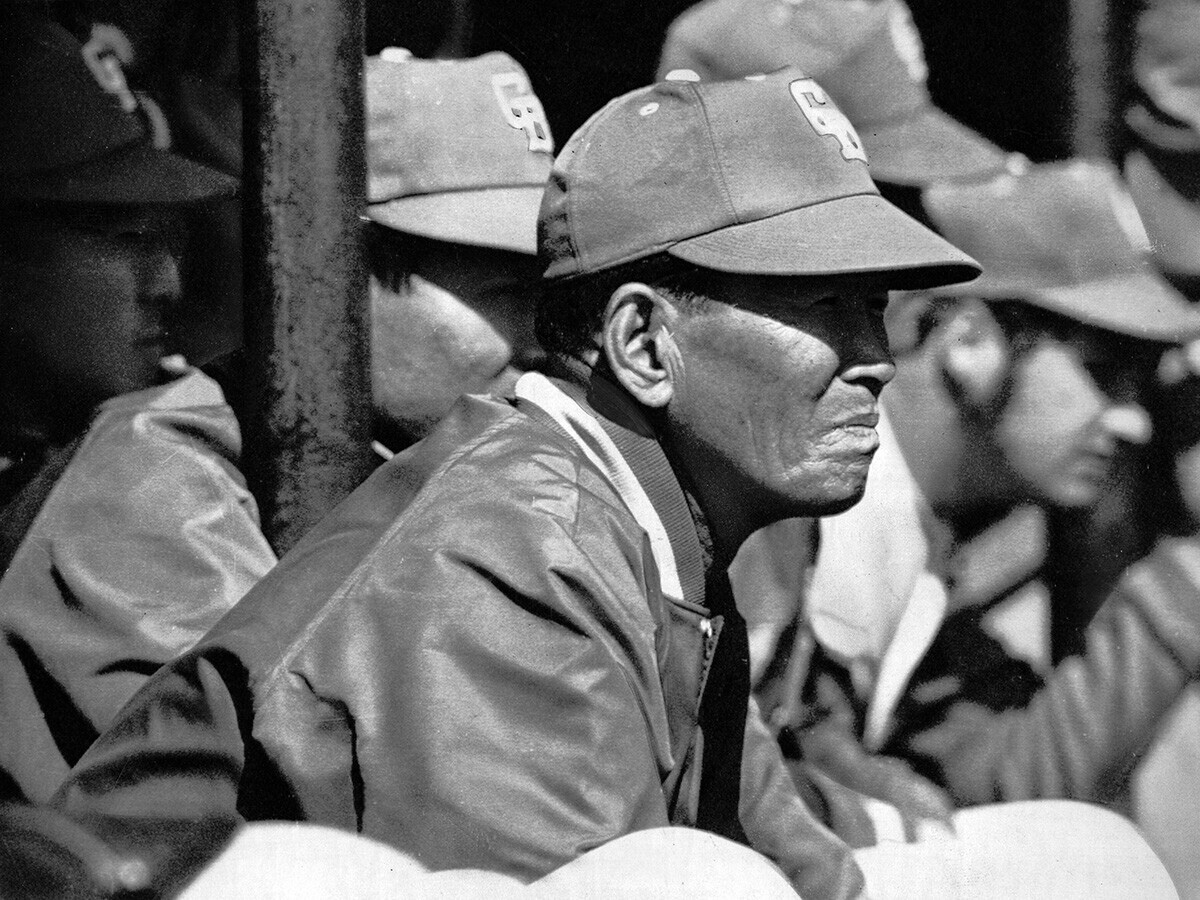

そして入団6年目を迎えた東京オリンピックの年。チームは初春のキャンプを和歌山の勝浦で迎えることとなった。杉浦監督の縁で実現したものであるが、これが歴史に残る大失敗キャンプであった。杉浦の明治大学時代の球友が旅館を経営しているということで、宿舎は瀟洒なものであったが、肝心の野球専用グラウンドがなく、使用したのは巴川製紙会社の資材置き場であった。

ライトは切り立った山が迫っており十分な面積がなかった。一方、レフトにはパルプの屑が積まれていて、風が吹くとこれが舞い上がって野手の目を傷つけた。水はけも悪く、朝方に降りていた霜が昼頃に解けると、地面は泥田状態になった。マネージャーの足木敏郎は、仕方なくおが屑を蒔いて足場を埋めていた。投手陣はとてもではないが、投げられるスペースがないので距離の離れた妙法グラウンドを利用する。到底、プロが練習をするような環境ではなく、実戦練習が欠乏した。

2年目に入った杉浦は前任の濃人のカラーを一掃するためであったのであろう。大幅に選手を入れ替えた。チームの大型化を進めるために小兵の高木守道、板東英二、法元英明、さらには即戦力と言われ、後に沢村賞を受賞する福岡久留米出身の小川健太郎までを二軍に落とした。濃人のチーム作りが「九州ドラゴンズ」と言われたことからの反動であったが、言ってみればこれも地域主義の裏返しであった。板東は、幼稚園の校庭を練習場にあてがわれた小川健太郎がやさぐれて、吸っていたタバコをポイ捨てしたことでボヤ騒ぎを起こしたことを記述している。(『赤い手 運命の岐路』青山出版社)

1 / 7