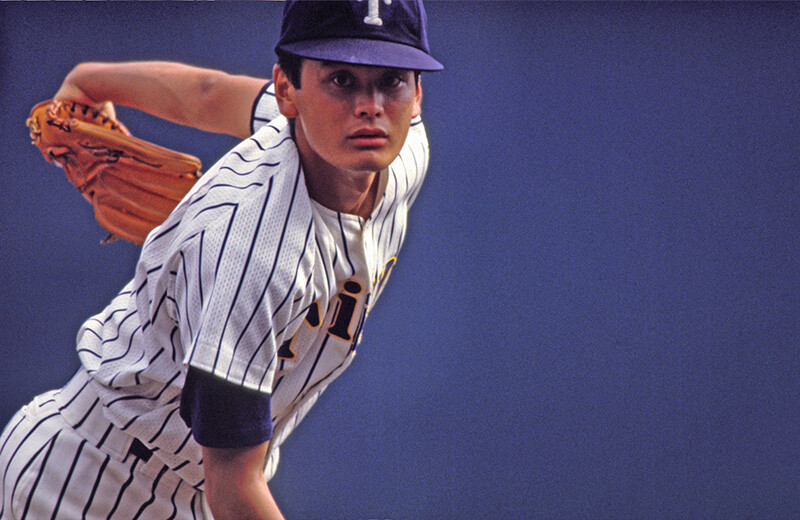

履正社にセンバツ敗退後に上がっていた心配の声 どん底状態からいかにして大阪桐蔭を倒し、甲子園に出場できたのか

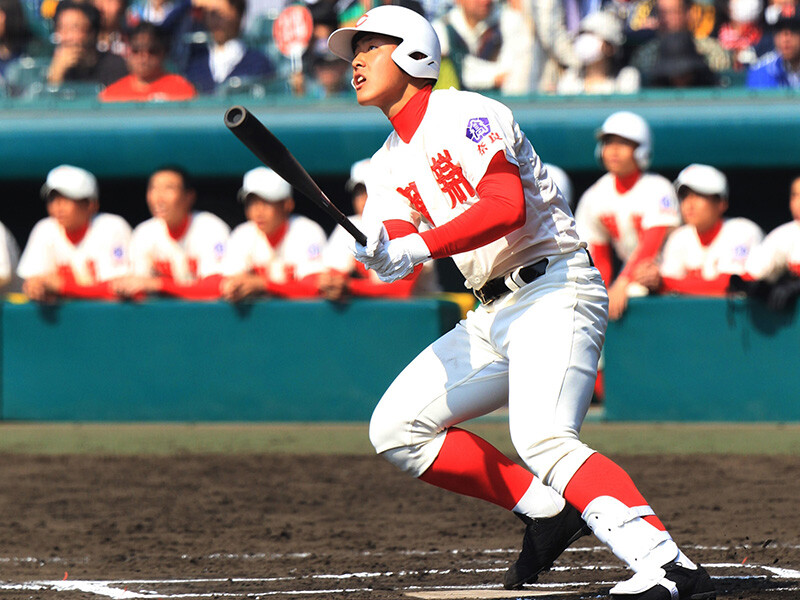

履正社にとって全国制覇を果たした2019年以来となる夏の甲子園は、宿敵・大阪桐蔭を破っての舞台となった。試合後、沸き立つ履正社OBから「歴史が動いた」といった声も聞こえるなか、早くも次へ向けて語る森澤拓海主将の姿が印象的だった。

「甲子園では大阪の代表として、履正社らしい野球を見せたい」

喜びを噛みしめながらも、いつもと変わらぬ落ち着いた口調で語る姿を見て、このチームの目標がここではないことがはっきりと伝わってきた。

大阪大会決勝で大阪桐蔭を下し4年ぶりに甲子園出場を果たした履正社この記事に関連する写真を見る

大阪大会決勝で大阪桐蔭を下し4年ぶりに甲子園出場を果たした履正社この記事に関連する写真を見る

【今春のセンバツは初戦敗退】

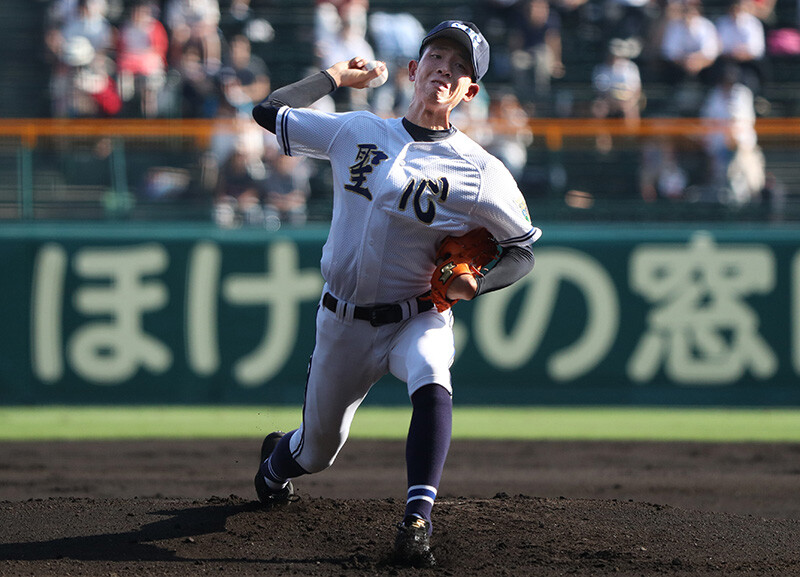

多田晃監督が昨年からチームを率い、初の甲子園となった今春のセンバツでは、守れず、打線もつながらず、高知に逆転を喫し初戦敗退(2対3)。

必勝を期した春の大阪大会も4回戦で大商大高に敗れ、シード権を逃した。この試合でもバッテリーエラー、二遊間のミス、悪送球など、履正社の戦いの基盤である守りが崩れる"らしくない"内容での敗戦。ライバル校の関係者からも心配の声が漏れた。

「履正社、大丈夫ですか......」

「ちょっとおかしいですね」

それからわずか数カ月でチームを立て直し、甲子園へとやってきた。いったい、春から何が変わったのか。勝ち上がるなかで、多田監督や選手たちが語ったのが春以降の取り組みだ。

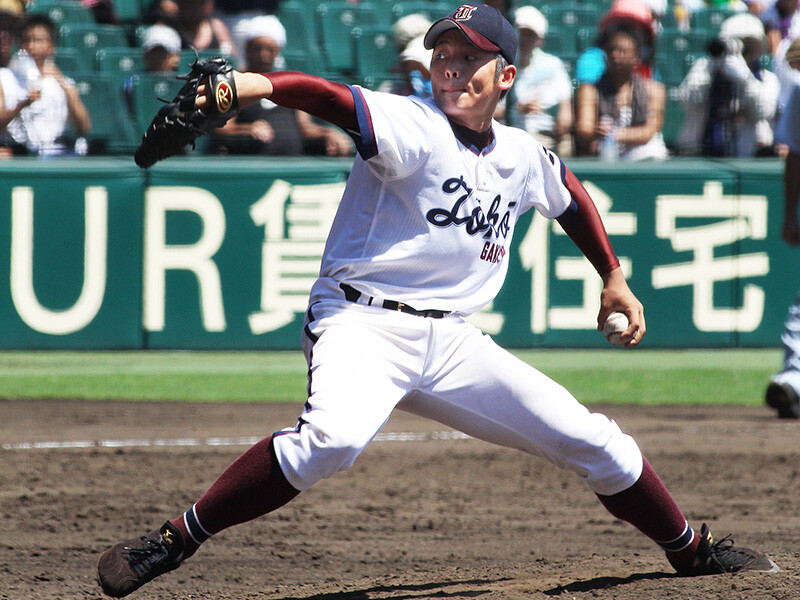

春の大阪大会敗戦直後から、朝の始業前に30〜40分、内野手は個人ノックを受け、基本動作を繰り返した。ピッチャーの福田幸之介はノーワインドアップからセットポジションに変更し、コースを狙うのではなく、ストライクゾーンで勝負するように割りきったところ制球が安定した。また、5月後半から7月上旬にかけて強豪校相手の練習試合をこれまで以上に組むことで、とくに打者は好投手への対応力を磨いた。

逆襲の理由を並べると、こんな感じになる。ただ、どこのチームも春の課題に取り組み、夏へ向かうのは同じ。成果を分ける大きなポイントになるのは、どこまで本気でやりきれたか......ここに尽きる。

おそらく、この夏の履正社はやりきったのだろう。春に味わった悔しさが、各選手のスイッチを入れた。「もう負けられない」「最後の夏はやるべきことやって終わろう」と。

1 / 3

著者プロフィール

谷上史朗 (たにがみ・しろう)

1969年生まれ、大阪府出身。高校時代を長崎で過ごした元球児。イベント会社勤務を経て30歳でライターに。『野球太郎』『ホームラン』(以上、廣済堂出版)などに寄稿。著書に『マー君と7つの白球物語』(ぱる出版)、『一徹 智辯和歌山 高嶋仁甲子園最多勝監督の葛藤と決断』(インプレス)。共著に『異能の球人』(日刊スポーツ出版社)ほか多数。