錦織圭が試合直前に棄権した背景に「超高速テニス」の影響大 西岡良仁も「身体を犠牲にせざるを得ない」 (3ページ目)

【押し寄せる新時代の波は止まらない】

パワーテニスに対抗すべく、身体を酷使すればケガのリスクが増すのも必然。それでもやらねば未来はない──と危機感を募らせるほどに、今の男子テニスの進化は激しい。その新世代の筆頭にいるのは、やはりフォンセカだと西岡は見る。

「あのテニスが、今の時代だと思います。長いラリーをするよりも、サーブやリターンからの3球目、4球目で決める。

極論、浅めのボールに対してしっかり構え、どれだけ強いボールをコントロールよく打てるか、いかに一球で仕留めるか。できる限り早くポイントを終わらせる方向に向かっていると思うし、フォンセカみたいなテニスが今の時代の完成形に近いと思います」

ではなぜ、この数年で一気にスピード化は加速したのか?

それに関して西岡は、ひとつは「選手の大型化」、そして「ラケットなど用具の進化と、トレーニング法などスポーツ科学の進化」があると見る。

そしてそれらが融合し、抜本的に変化したテニスセオリーを、ラケットを握った日から体現してきた第一世代が、今の20歳前後の選手なのだろう。ちなみに錦織が先週のアリゾナで対戦した4選手のうち、3人が22歳以下。まさに、新世代のテニスの体現者たちだ。

なお「大型化」という点では、トップ10選手の平均身長の変化を見れば一目瞭然。

錦織が初めてマイアミ・オープンのシングルスに出たのは、彼が18歳だった2008年。その時の世界1位はロジャー・フェデラー(スイス)で、2位ラファエル・ナダル(スペイン)、3位ノバク・ジョコビッチ(セルビア)と、のちに10年以上テニス界を支配した「ビッグ3」が早くも形成されていた。トップ10の最高身長はトマーシュ・ベルディヒ(チェコ)の196cmで、最も低いのはダビド・フェレール(スペイン)の175cm。10人の平均身長は184.3cm だった。

時は流れて現在は、1位のヤニック・シナー(イタリア)が191cm、2位のアレクサンダー・ズベレフ(ドイツ)は198cm。トップ10の平均身長は、実に191.1cmである。

押し寄せる新時代の波は、おそらく止めようもないだろう。その猛威に、錦織や西岡らはいかに対抗していくのか? こちらも、知識と眼力を研ぎ澄まして、しかと見届けたい。

著者プロフィール

内田 暁 (うちだ・あかつき)

編集プロダクション勤務を経てフリーランスに。2008年頃からテニスを追いはじめ、年の半分ほどは海外取材。著書に『錦織圭 リターンゲーム』(学研プラス)、『勝てる脳、負ける脳』(集英社)など。

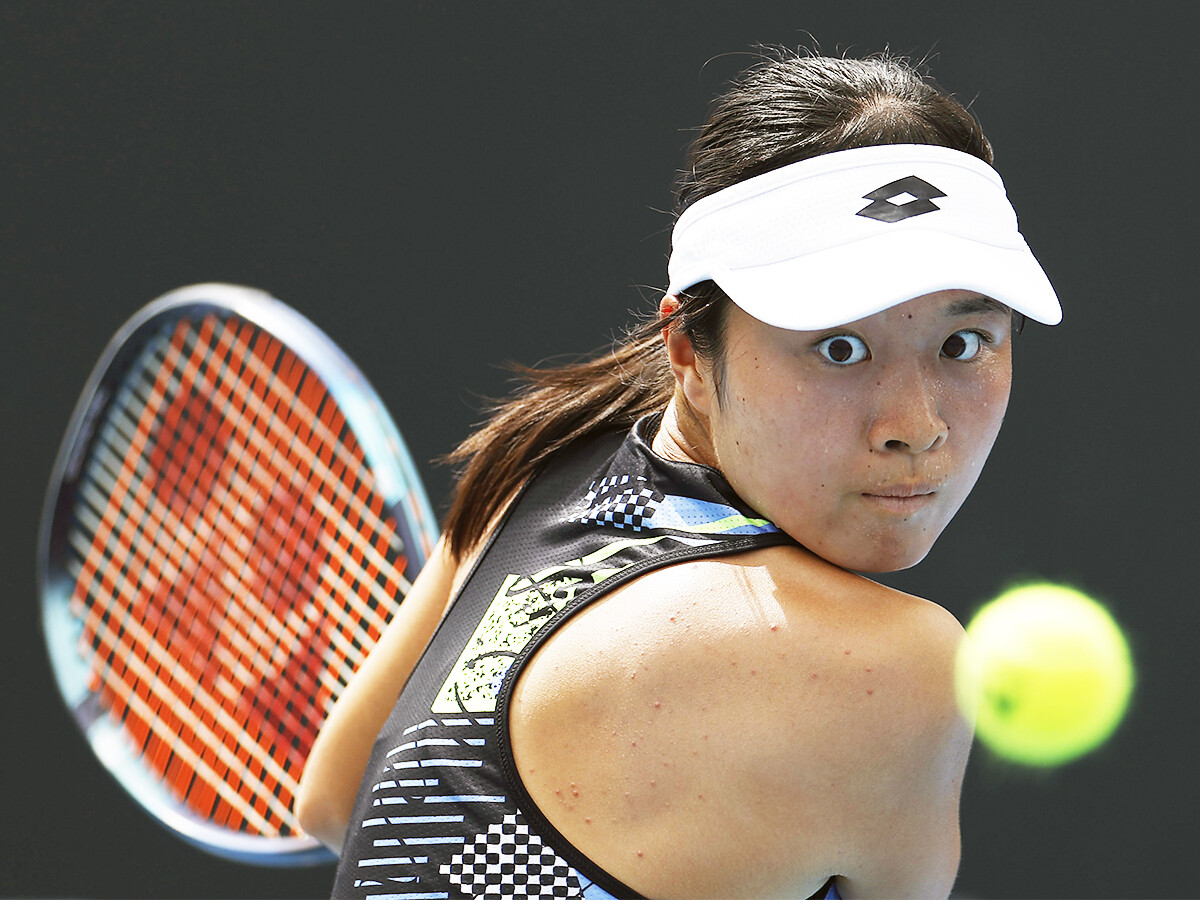

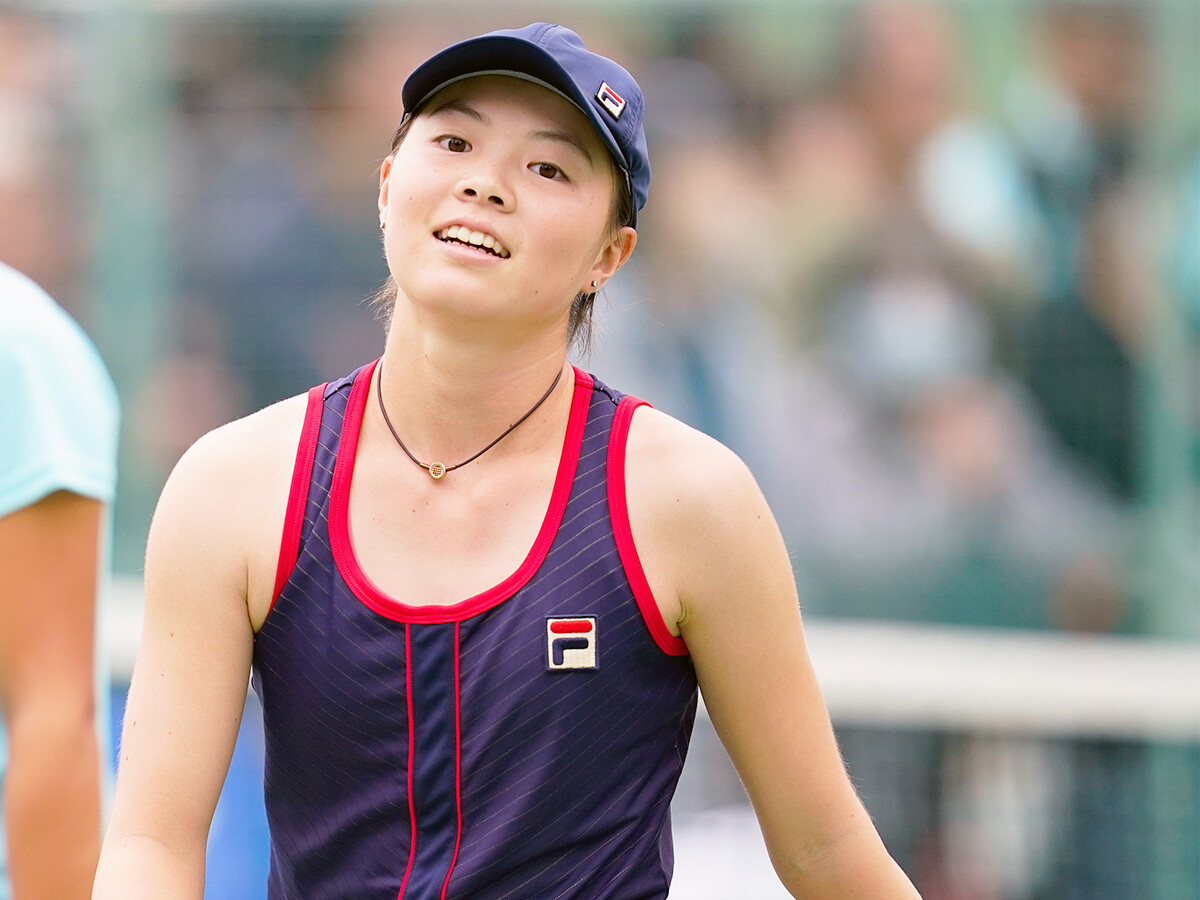

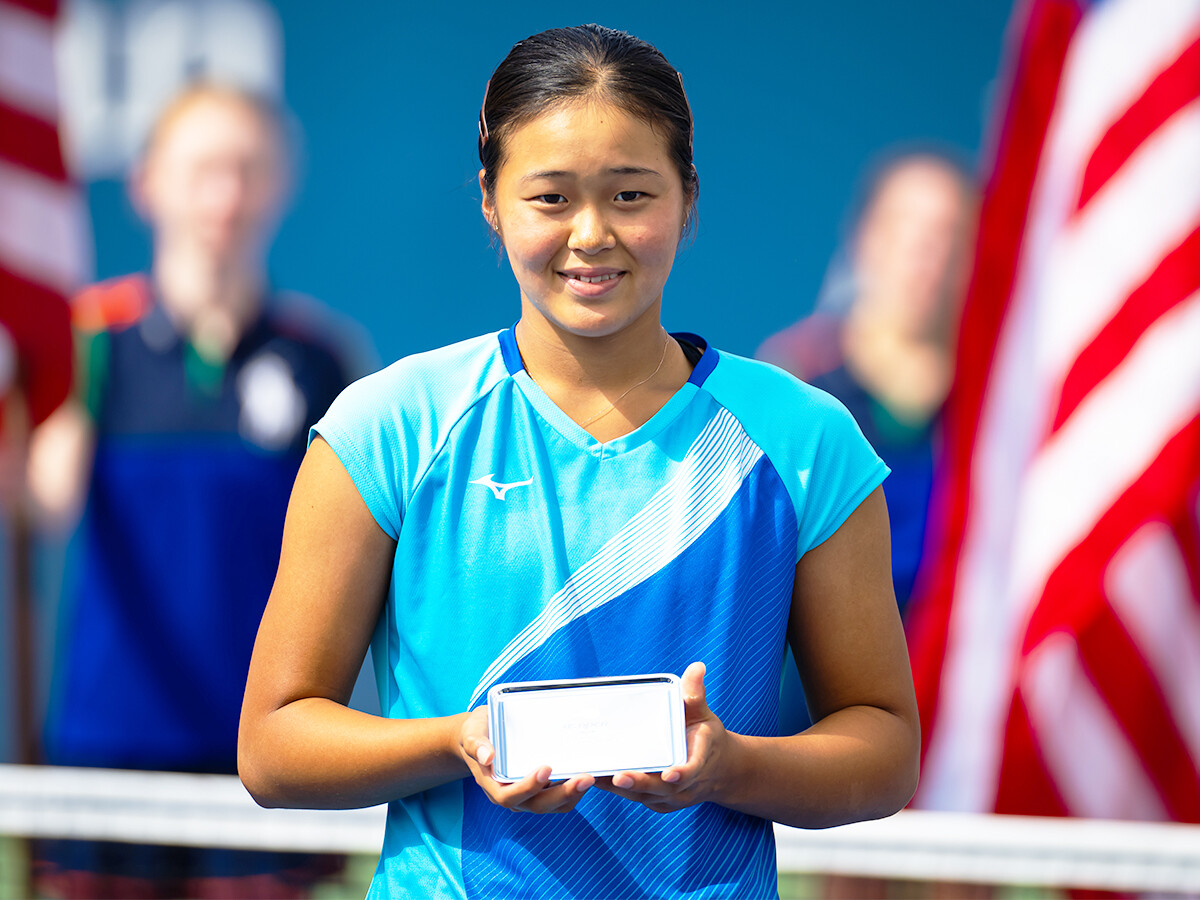

【写真】話題騒然!日本女子テニス「6人のティーンエイジャー」フォトギャラリー

3 / 3