【F1】ホンダの2026年型パワーユニット開発は苦しんでいる? ホンダ・レーシング社長に直撃した

ホンダ・レーシング

渡辺康治社長インタビュー(後編)

◆渡辺康治社長・前編>>トヨタがF1に関わってくることについては...

今から1年後の2026年、ホンダがF1に復帰する。

2021年限りで撤退を表明してから今年までは、HRC(ホンダ・レーシング)としてレッドブルパワートレインズ(RBPT)にパワーユニットを供給する「サプライヤー」という立場での関与だった。しかし、2026年からはアストンマーティンとタッグを組んで、ホンダとしてワークス供給を行なう。

2026年はパワーユニットのレギュレーションが大きく変わる。ICE(内燃機関エンジン)が約500馬力、そしてハイブリッドの電動アシストが約470馬力と、電動領域が50パーセントを占めることになる。

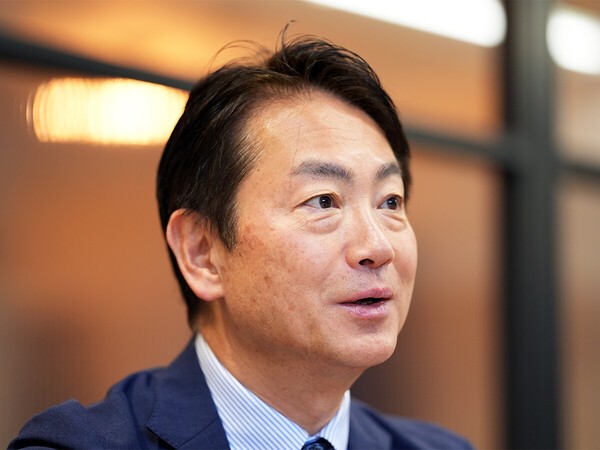

渡辺康治社長にパワーユニット開発の進行具合を聞いた photo by Sakurai Atsuoこの記事に関連する写真を見る ホンダが優位性を築く要因となった高速燃焼技術も実質的に封じられ、次は新たな手法でそれを実現する必要があるだろう。160馬力から470馬力に大幅拡大するハイブリッドのモーターやバッテリーにも、新たな性能向上やコンパクト化が求められる。

渡辺康治社長にパワーユニット開発の進行具合を聞いた photo by Sakurai Atsuoこの記事に関連する写真を見る ホンダが優位性を築く要因となった高速燃焼技術も実質的に封じられ、次は新たな手法でそれを実現する必要があるだろう。160馬力から470馬力に大幅拡大するハイブリッドのモーターやバッテリーにも、新たな性能向上やコンパクト化が求められる。

一部のメディアでは、HRC渡辺康治社長が開発について「苦しんでいる」と語ったと報じられていた。2026年に向けた開発状況と自信はいかほどなのか、渡辺社長自身に語ってもらった。

※ ※ ※ ※ ※

── 2026年のパワーユニット規定において、高い競争力を発揮するキーポイントとなるのはICEでしょうか?

「やはりICEがカギになると思います。それを大きく上げていくには、これまでとはまったく違った新しい発想が必要になってくると考えています。

今のエネルギー効率とかいったものの延長線上で開発して目標を設定してしまうと、おそらく勝てないと思います。そこを一段、二段と上げていくために、どんなタマ(技術)をそれぞれのパワーユニットマニュファクチャラーが用意しているのか。それを成功させられるかどうかが、大きなカギになってくると思います」

1 / 4

著者プロフィール

米家峰起 (よねや・みねおき)

F1解説者。 1981年1月31日生まれ、兵庫県出身。F1雑誌の編集者からフリーランスとなり2009年にF1全戦取材を開始、F1取材歴14年。各種媒体に執筆、フジテレビNEXTやYouTube『F1LIFE channel』での解説を務める。