コーチには「絶対に手を上げるな」昭和の時代に暴力禁止を徹底 江藤慎一は日本初の野球学校を設立した

昭和の名選手が語る、

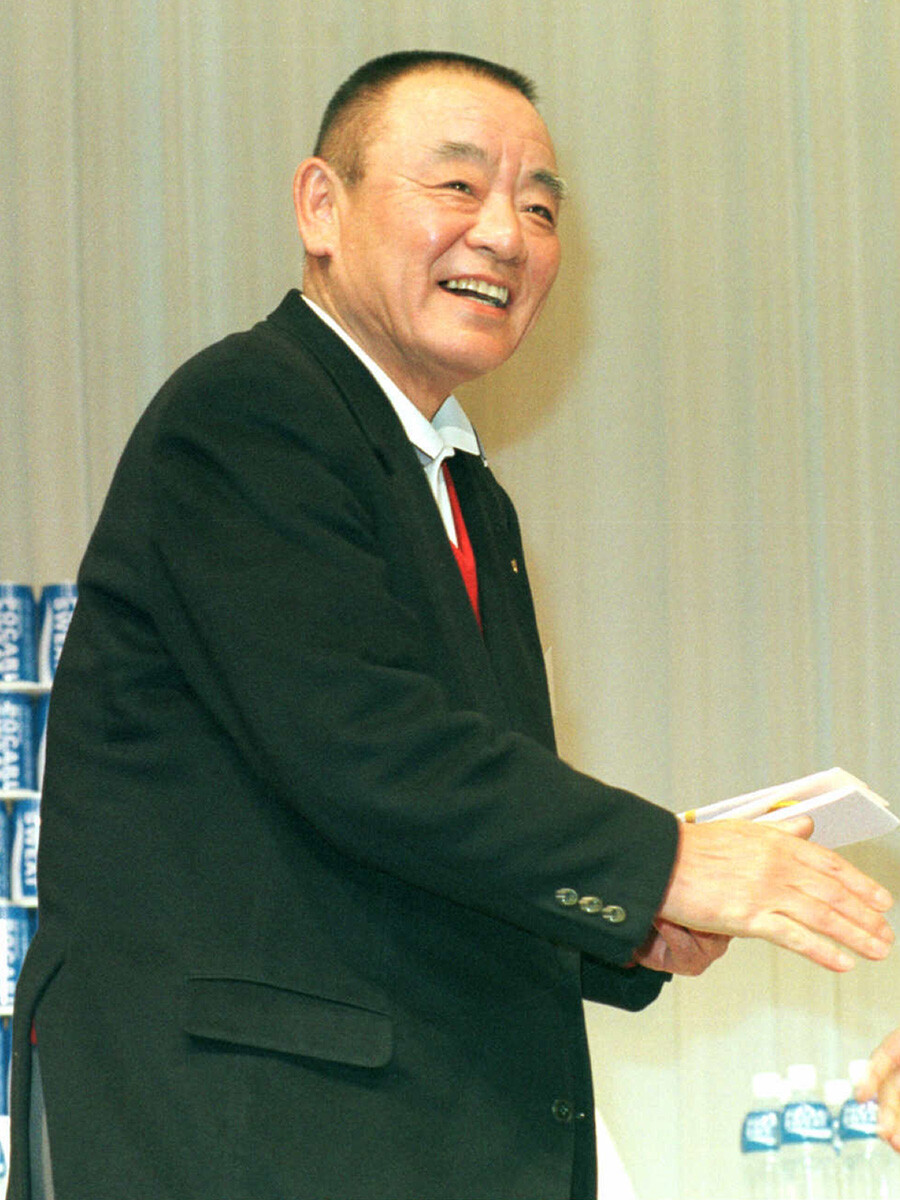

"闘将"江藤慎一(第13回)

前回を読む>>「磨けば光るダイヤモンドをどぶに捨てるのか」

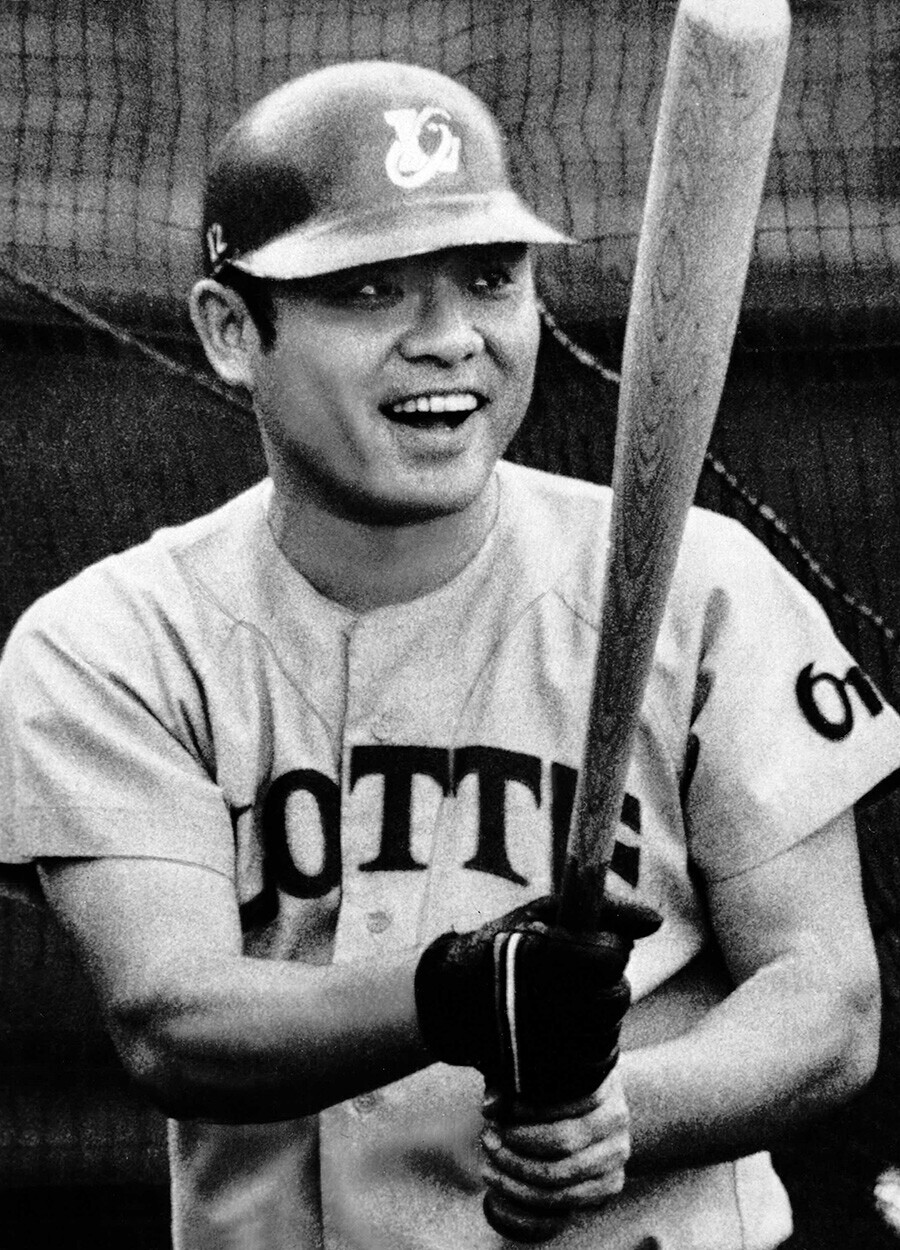

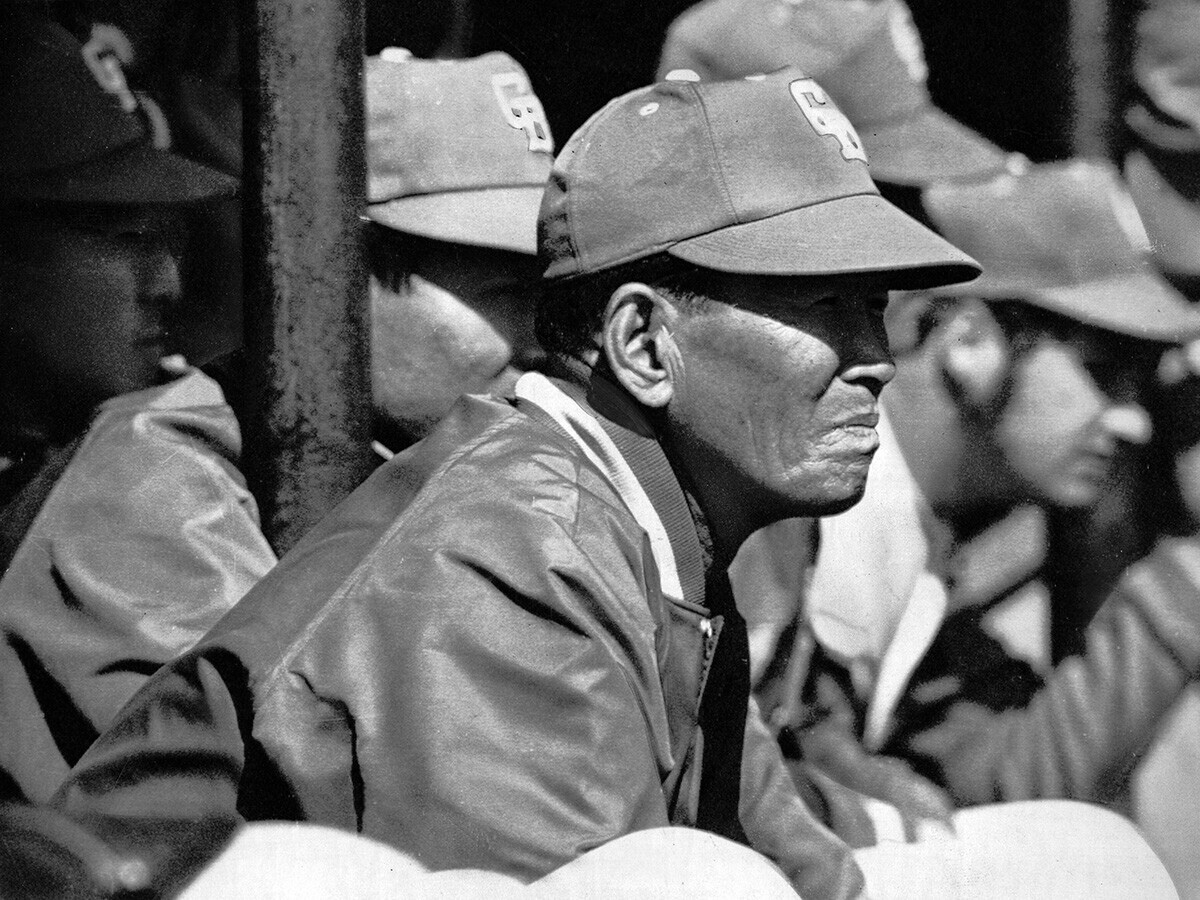

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※

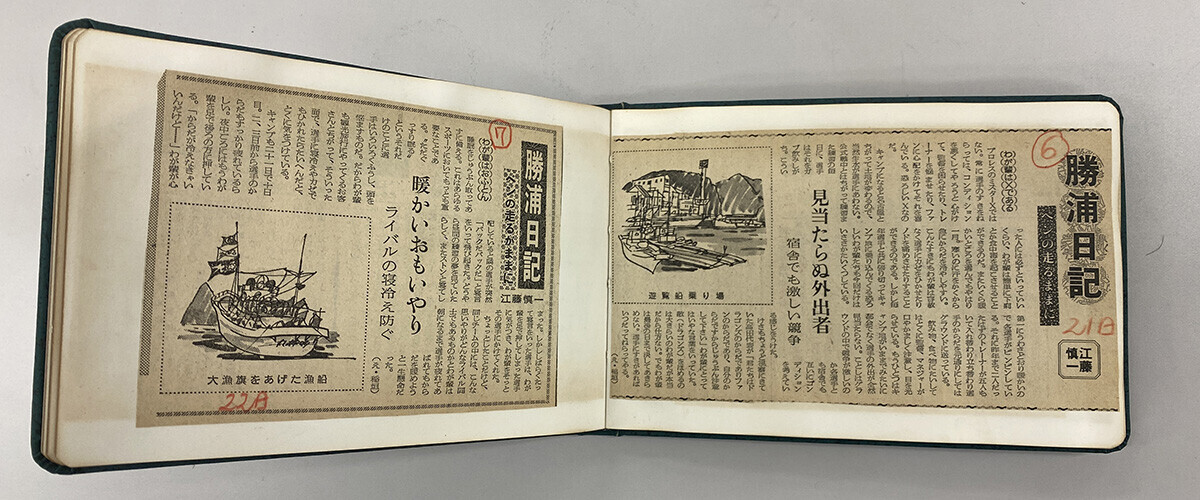

1985年、江藤慎一は静岡県に日本野球体育学校を設立したこの記事に関連する写真を見る 明治高校在学中から未来を嘱望された右腕投手の加藤和幸が、大洋ホエールズ時代の江藤と知り合ったのは、明治大学野球部の2年生の時であった。肩を壊した加藤は合宿所を出て、戸越銀座の自宅に戻っていた。両親は、仕事の関係で東京を離れており、近所の居酒屋で夕食をとることが多かった。ある日、店の板前が、川崎球場でのナイター帰りに立ち寄った江藤に、カウンターにいた加藤を紹介した。

1985年、江藤慎一は静岡県に日本野球体育学校を設立したこの記事に関連する写真を見る 明治高校在学中から未来を嘱望された右腕投手の加藤和幸が、大洋ホエールズ時代の江藤と知り合ったのは、明治大学野球部の2年生の時であった。肩を壊した加藤は合宿所を出て、戸越銀座の自宅に戻っていた。両親は、仕事の関係で東京を離れており、近所の居酒屋で夕食をとることが多かった。ある日、店の板前が、川崎球場でのナイター帰りに立ち寄った江藤に、カウンターにいた加藤を紹介した。

「江藤さん、こいつは明治の野球部ですよ」

「加藤です。よろしくお願いします」

「何だお前、島岡(吉郎)のとこのもんか。明治は星野(仙一)とか、ろくなもんしかねえからな」

軽口から始まった縁はこの後、江藤と加藤の互いの人生に深く長く関わり、終生続いていく。

ふたりが再び交わったのは、江藤が1976年に現役を引退して7年ほど経ってからであった。大学を卒業した後、加藤はスポーツ用品店に勤めていた。親身になって野球用具を提供した岩倉高校が選抜大会で初出場初優勝を成し遂げたり、それなりに仕事にやりがいを感じてはいたが、やはり野球の現場が恋しかった。

ある日、江藤が日本で初めての野球の専門学校を静岡県の伊豆で立ち上げようとしているという情報を耳にした。引退後、江藤は解説者として活動をしていたが、常々、「わしはこの仕事は嫌いや」と放言していた。「どれだけ事前に取材して現場に臨んでも不勉強なアナウンサーが台なしにするんや。売り出したい選手を推してくるんじゃが、わしは野球については絶対に嘘は言えん」

引退後は中日新聞の記者になりたいと考えていた江藤である。野球を言語化して伝えることについては、前向きに捉えていたが、テレビ局やスポンサーとのつきあいが好きになれず、悶々としていた。新人選手の評価や順位予想について節を曲げてまでコメントを出すのは、嫌で仕方がないと漏らしていた。そんな江藤が自ら学校を作って野球の人材育成を行なうという。

加藤は勇をふるって連絡をとった。自分もぜひ、その野球学校で働かせてほしいと頼み込んだのである。

「来てもいいけど、うちはカネなんか払えないぞ」

江藤の言葉は本当だった。この頃、野球学校を始めるという江藤の意志があるだけで、具体的な資金繰りなどは、まだ着手されていなかった。

天城の湯ヶ島町に野球場が建設されることになり、浄蓮の滝観光協会の肝入りで野球と観光をセットにしたボールパーク旅館などの着想があった。江藤はそこで球場建設のアドバイザーをしていた。太陽が沈む方角とホームベースの向きについてなど、事細かく助言をしていくうちに、ここで野球の学校をやりたいと思い至ったのである。

「夢見る慎ちゃん」の面目躍如か、江藤は少年野球の指導を続け、子どもたちのブラジル遠征などを行なっているうちにあまりに閉塞的な日本の育成状況に憤りを感じていた。スポーツにおいてゴールデンエイジとも言える10代の育て方が学校の部活動に丸投げのかたちで温存されている。だから、学校を辞めた者はもうプレーをする環境をすべて失ってしまう。

「野球くずれ」という嫌な言葉があった。才能がありながら、高校や大学で校風や監督の指導に合わなかったり、問題を起こしてしまって退校処分となり、以来、やさぐれてはドロップアウトしてしまった選手のことをやや侮蔑を込めて呼称したものである。

野球くずれをもう出したくない。学校のかたちで技術を教えたい。何より一度挫折した人間に再チャレンジをする機会を与えたいというのが、その創立理念であった。江藤自身の野球人生が、史上初のセ・パ両リーグでの首位打者獲得という偉業を成し遂げながら、放出、破産、解任の連続であり、そのつど、ゼロから失地回復を果たしてきた。それもまたプロであったから可能であったが、その地平に辿り着く前に道を閉ざされてしまう者があまりにも多かった。

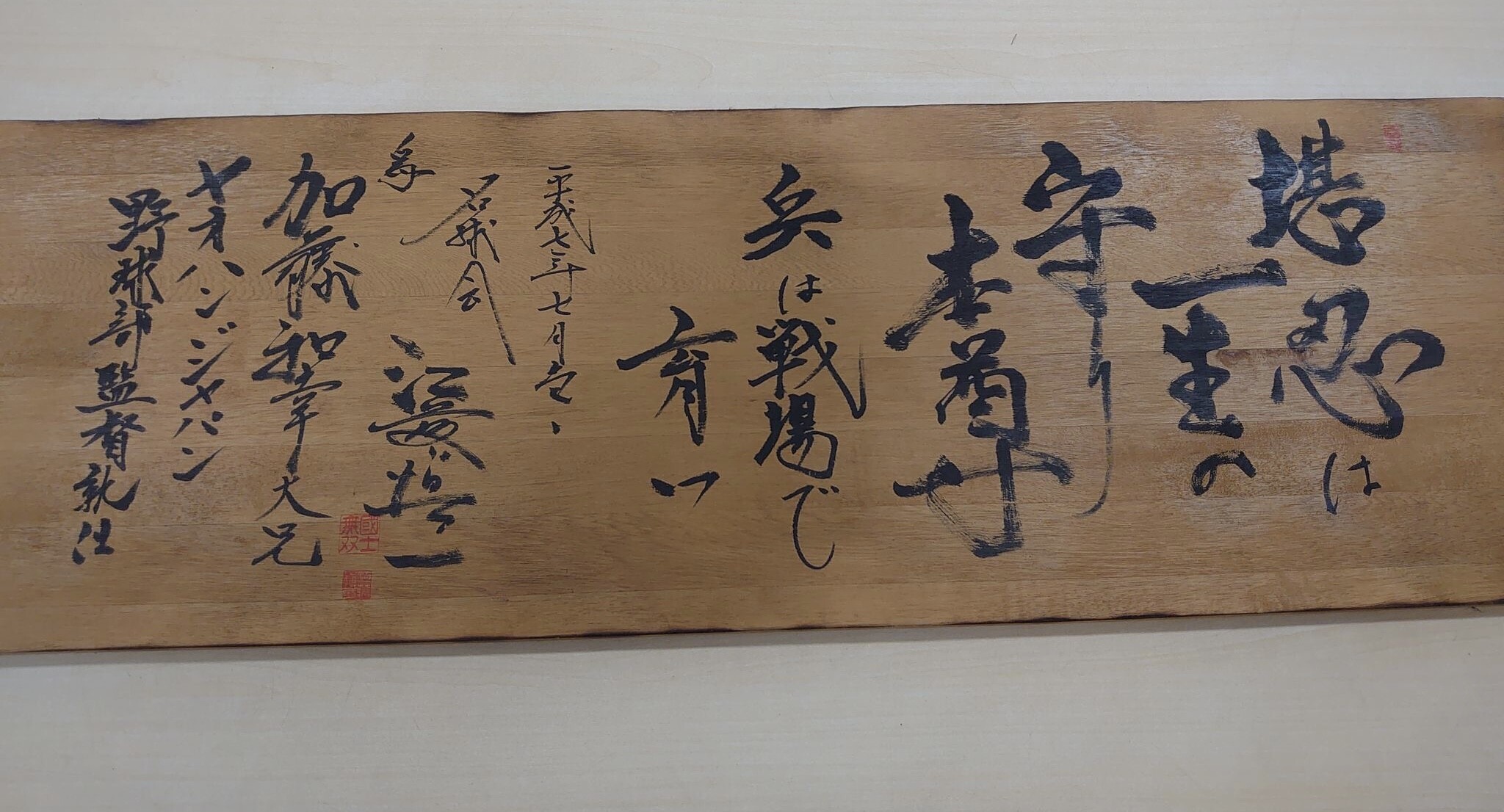

募集して何人の学生が集まるのかもまったく見えない試みであったが、乃木坂の江藤の事務所には「たったひとりでも開校するぞ」という紙が大書され貼り出されていた。

1 / 3

著者プロフィール

木村元彦 (きむら・ゆきひこ)

ジャーナリスト。ノンフィクションライター。愛知県出身。アジア、東欧などの民族問題を中心に取材・執筆活動を展開。『オシムの言葉』(集英社)は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞し、40万部のベストセラーになった。ほかに『争うは本意ならねど』(集英社)、『徳は孤ならず』(小学館)など著書多数。ランコ・ポポヴィッチの半生を描いた『コソボ 苦闘する親米国家』(集英社インターナショナル)が2023年1月26日に刊行された。