サッカーU-20日本代表は順調か? この年代がアジアで苦戦を強いられる理由 (3ページ目)

【さまざまなタイプと戦って成長する】

それでも、U-20日本代表はグループリーグの間に攻撃パターンを増やしていった。3戦目の韓国戦では、中盤での大関友翔(川崎フロンターレ)と佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)の関係性がよくなっていたし、左サイドの髙橋と石井久継(湘南ベルマーレ)のポジション取りの多彩さに韓国守備陣は対応しきれなかった。先制ゴールが石井のクロスから生まれたのは偶然ではない。

そして、イラン戦ではボールを奪ってすぐに前線にくさびを入れるタイミングが改善されるなど、攻撃のバリエーションがさらに増えていた。

その裏にはスタッフからの指示もあったろうし、選手同士のコミュニケーションもあったのだろう。苦戦からの反省を糧に、チームの熟度は一試合ごとに上がった。それができるのは、若い選手たちのサッカーIQが高いからに違いない。

さまざまなタイプの相手と戦って、その経験を生かして成長する。まさに、それこそが年代別代表の活動の目的なのだ。そのためには、シリア戦やイラン戦のようなシビアな戦いをもっと経験したいものだ。

イラン戦とのPK戦を制したことで日本はU-20W杯出場権を獲得した。世界の舞台では、欧州、南米、アフリカなど、さらに高いレベルの相手との戦いを経験できる。それは、間違いなく彼らの成長につながるはずだ。

いや、その前にまずはU-20アジアカップでの優勝を目指さなければならない。なにしろ、他のカテゴリーでは数多く優勝を経験しているのに、U-20アジアカップで日本は過去にたった1度しか優勝がないのだ。

準決勝の対戦相手、オーストラリアは攻撃陣が変幻自在にポジションを変えてくる厄介なチームだ。短い準備期間で、守備戦術を徹底させて戦いたい。

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

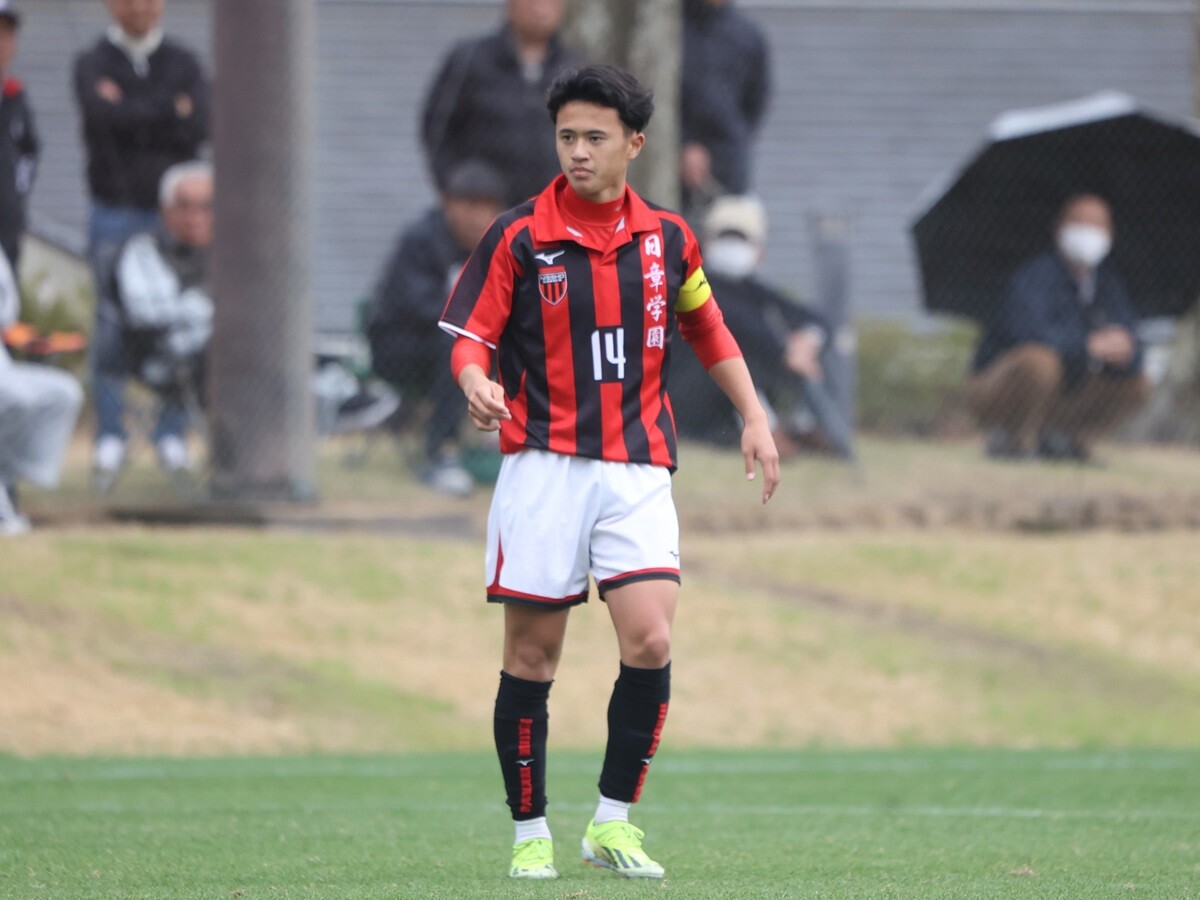

【写真&選手紹介】今季注目! サッカー界の「ドラ1」選手たち

3 / 3