江藤慎一に弟のようにかわいがられた江夏豊 逮捕後も「おい、やんちゃくれ来いと言ってくれた。実質、兄貴やったかな」

昭和の名選手が語る、

"闘将"江藤慎一(第16回)

前回を読む>>江藤慎一の晩年はスポンサー探しに奔走 所属選手の売り込みのため朝6時半にスカウトに電話をかけ続けた

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※

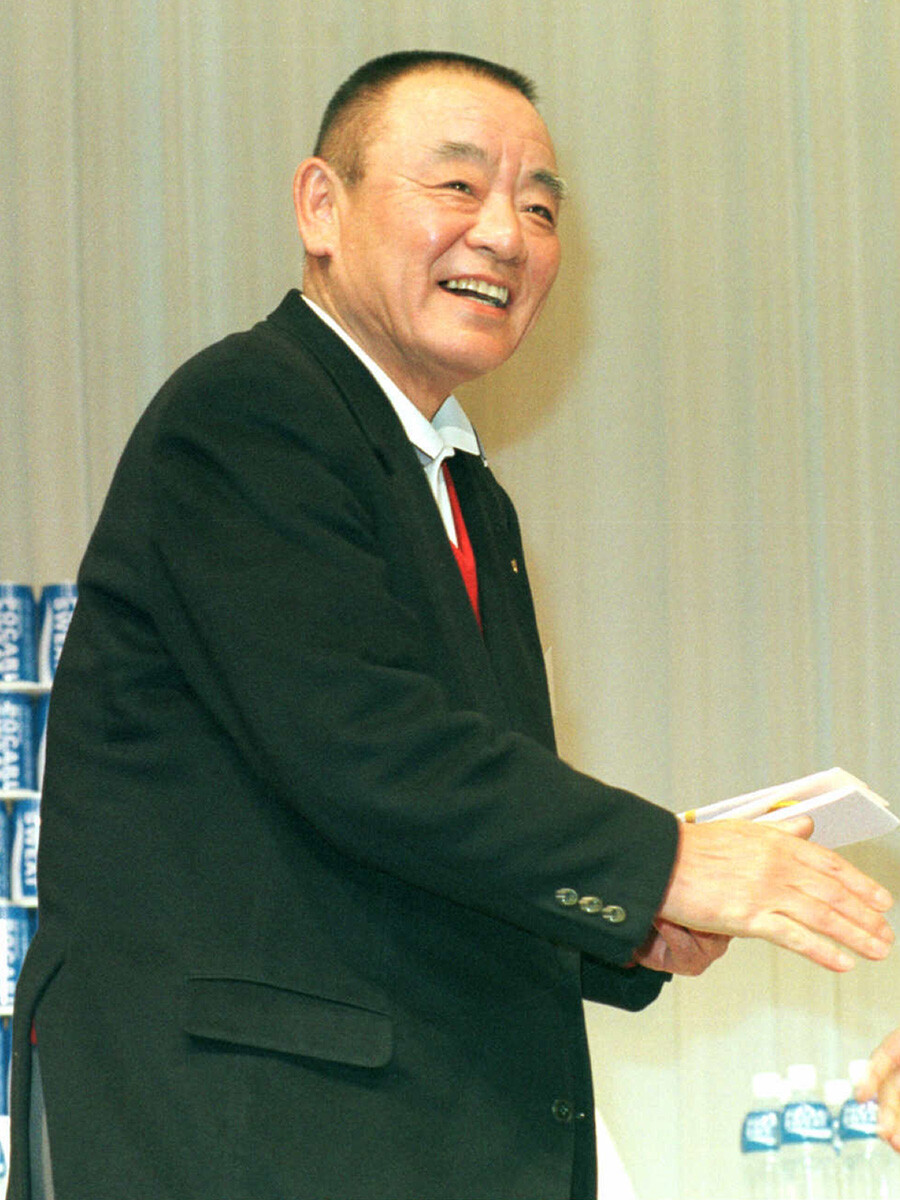

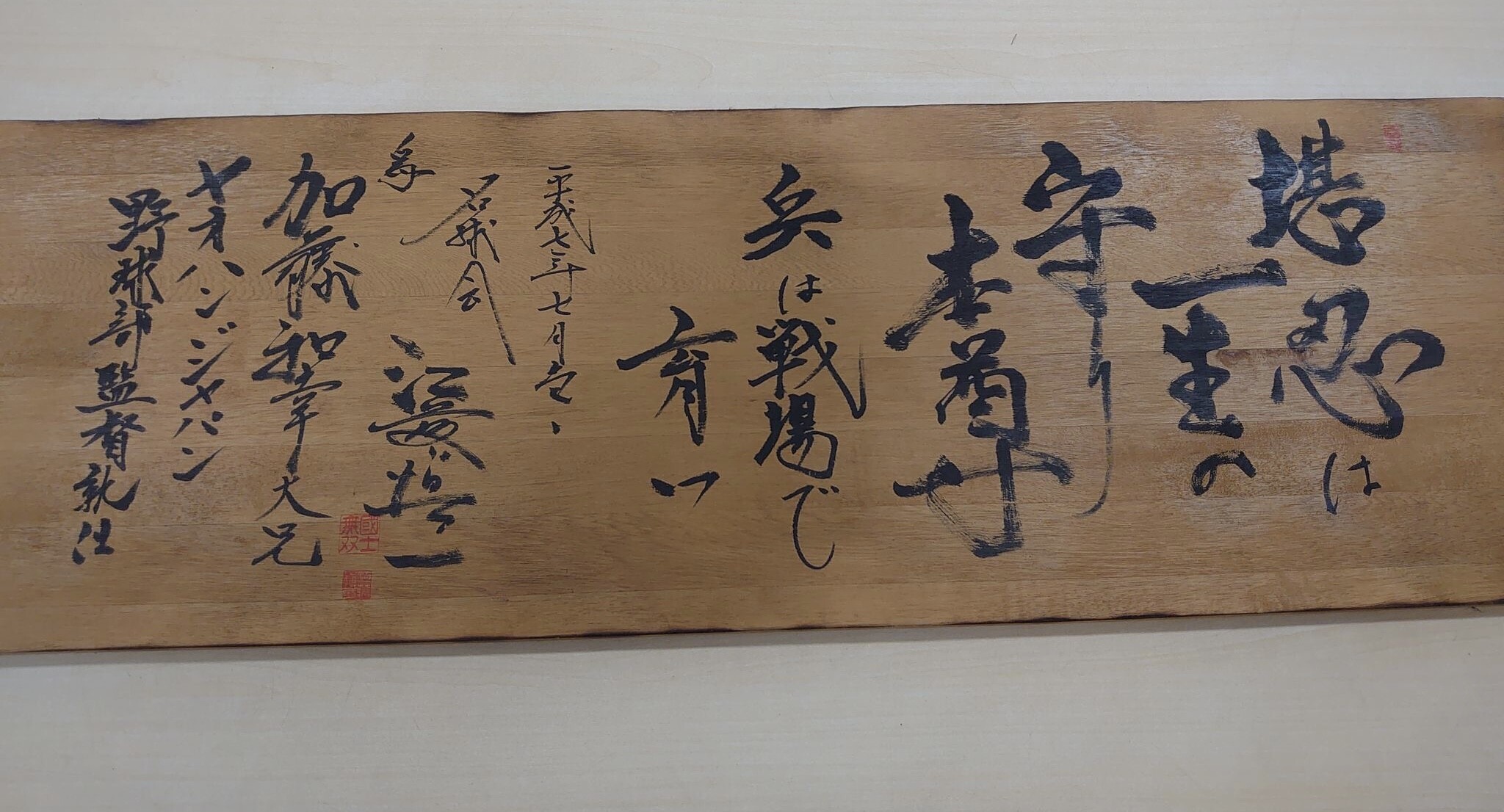

江夏豊のメジャー挑戦時の壮行パーティー。左から江藤、長嶋茂雄、王貞治、江夏、鈴木啓示、張本勲この記事に関連する写真を見る 誇り高い左腕が口を開いた。

江夏豊のメジャー挑戦時の壮行パーティー。左から江藤、長嶋茂雄、王貞治、江夏、鈴木啓示、張本勲この記事に関連する写真を見る 誇り高い左腕が口を開いた。

「いまだに忘れられんのが、亡くなる最後の1週間ぐらい前やったかな。見舞いに行ったら、体が全く動かない。ただ、目の瞳だけが、動いてるわけ。だから、誰が来たかはわかるんだ。でも、しゃべれない。そんな江藤さんが手を伸ばして、俺のこの指を右手でぐっと握った。力が入るのがわかった。本当に涙が止まらなかった」

江夏豊は阪神の新人の頃から、江藤との勝負を楽しんできた。インコースでもアウトコースでも左右に打ち分ける技術があり、まちがっても高めにいけば、長打を食らう。打者の心理を読むことに長けた江夏が、勝負師としての江藤をこう回顧する。

「やっぱり、バッターの性格を知るというのは、大事、いや大事と言うよりも、大きな武器ですね。プロのバッティング技術が、高度なのは当たり前です。だから、相手が打ちたがり屋なのか、反対に無理して打たないタイプなのかを見極める。江藤さんは必ず振ってきた。一対一の力勝負を好む人だったから」

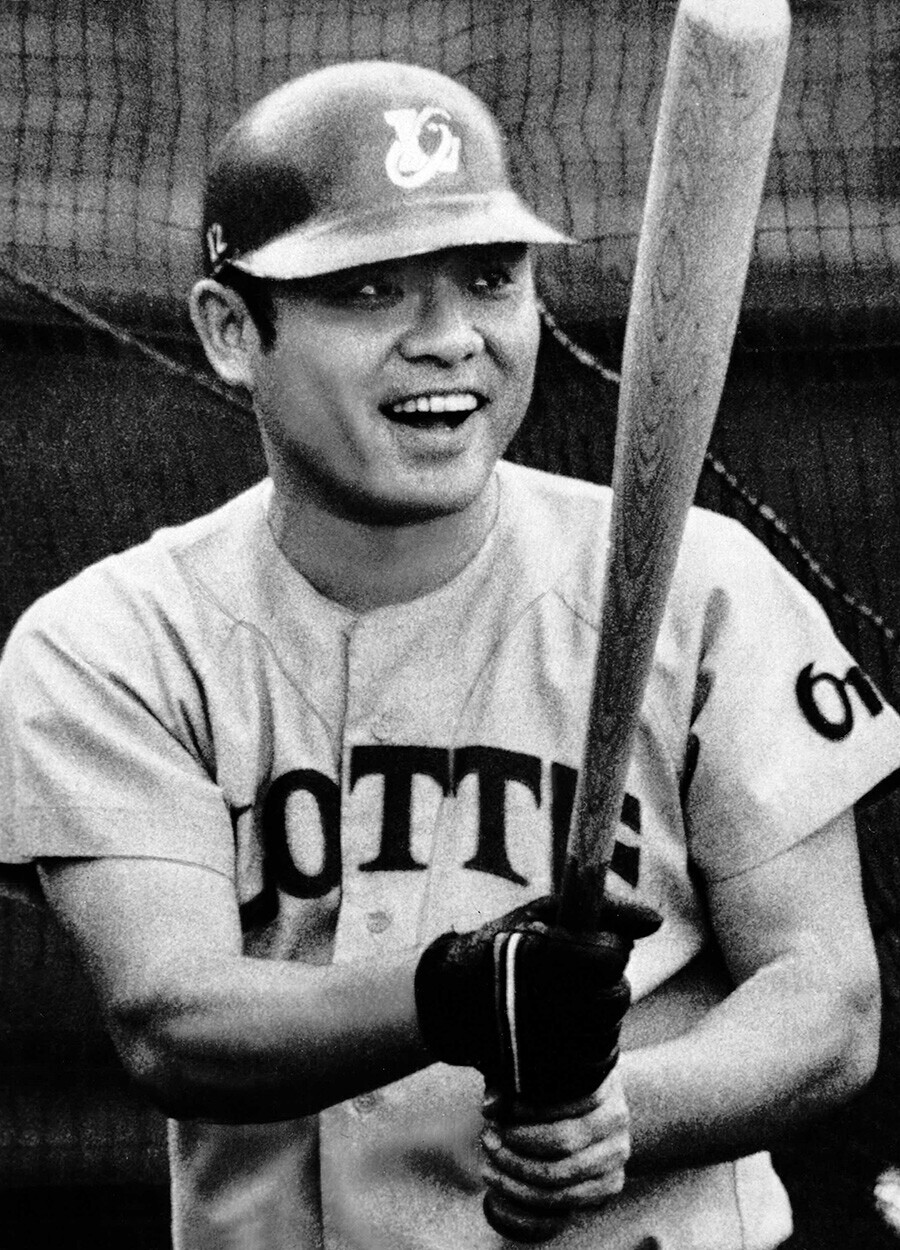

江夏と言えば、1971年のオールスター第1戦における9者連続三振が有名であるが、その時のオールパシフィックの4番がこの年に首位打者になるロッテの江藤であった。

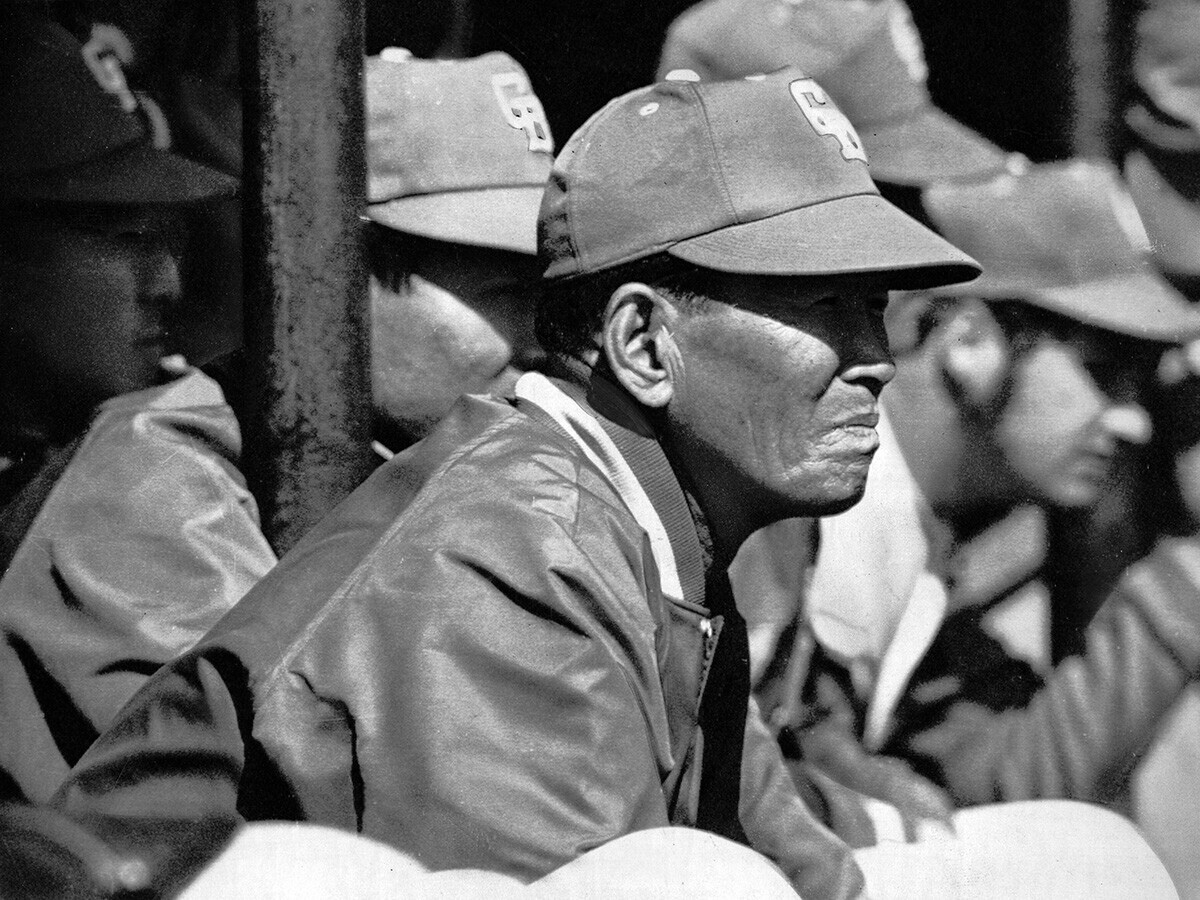

当時のプロ野球は、巨人を中心にした圧倒的な人気のあるセ・リーグに対して、パ・リーグは6球団合計の観客動員数が巨人一球団とほぼ同じという状態が続いていた。パ・リーグの強打者たちは皆、オールスターでセ・リーグのエースの球を打ち込んでやるという意気込みでかかってきた。ただバットに当てようとする者はおらず、江藤は特にそうであった。目線よりも高いボール球をフルスイングして、三振に倒れても悠然とベンチに戻って行った。

さらに逸話がある。前年の1970年のオールスターの第2戦に登板した江夏は、ここで有藤道世以下、長池徳二、池辺巌、張本勲、野村克也と5者連続三振を奪っていた。つまり1971年第1戦を終えた段階で14者連続三振を達成しており、記録は継続中であった。後楽園での第3戦に江夏が登板すると最初に代打で登場したのが江藤であった。ここでも力勝負を挑み、見事に三振に倒れて15人目の打者となった。(次打者は野村でセカンドゴロで記録は潰えた)

江藤が現役を退いたあとも交流は続いた。江夏が西武ライオンズに移籍後、広岡達朗監督との軋轢から、不本意なかたちでユニフォームを脱ぐことになり、引退式をすることになったが、どの球団も球場を貸してくれなかった。最後は多摩市の一本杉公園野球場で行なうことになったが、当初は名球会も冷淡であったという。

江藤はハワイの名球会総会で協力しようではないか、と提言を繰り返した。引退式が行なわれた日、江藤は湯ヶ島の日本野球体育学校の開校準備をこの年の春に控えて忙しいなか、真っ先にかけつけて江夏が乗る騎馬の先頭を受け持ち、胴上げでは、真ん中で支えた。

さらに江夏が渡米して大リーグに挑戦することを表明すると、その決意を最も喜んでくれたのが、江藤だった。

「食事をしている時にその挑戦を告げたんですよ。そうしたら、本当に熱い言葉をいただいて。僕がアメリカに行った理由というのは、まだ3、4年現役をやれる自信があったのに広岡野球、組織野球に勝手に干されたわけで、江藤さんもそれをよくわかってくれていました。だから、挫けるなという激励もあったと思います。メジャーに出発する時は、もう名球会のなかでも先頭になって喜んでくれて、周りの人にしてみたら、なんで江夏が行くのに慎一さんがこんなに喜ぶのって、そういうような感じを持たれていました。まるで弟が行くように嬉しそうにされていて、俺はここまで思われているの?という変な喜びがあったのは覚えています」

1 / 3

著者プロフィール

木村元彦 (きむら・ゆきひこ)

ジャーナリスト。ノンフィクションライター。愛知県出身。アジア、東欧などの民族問題を中心に取材・執筆活動を展開。『オシムの言葉』(集英社)は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞し、40万部のベストセラーになった。ほかに『争うは本意ならねど』(集英社)、『徳は孤ならず』(小学館)など著書多数。ランコ・ポポヴィッチの半生を描いた『コソボ 苦闘する親米国家』(集英社インターナショナル)が2023年1月26日に刊行された。