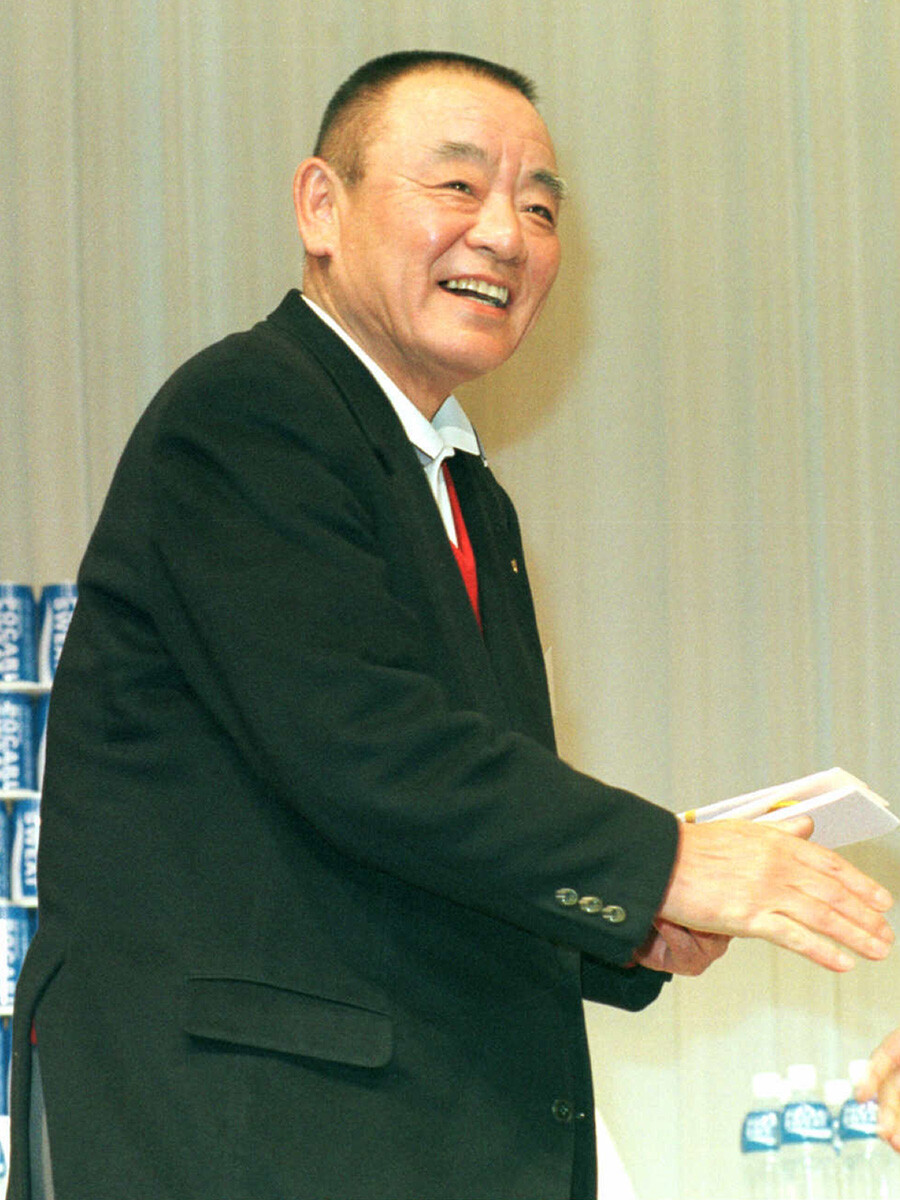

闘将・江藤慎一がプロ野球選手になるまで。貧困から名将や名スカウトとの出会い (6ページ目)

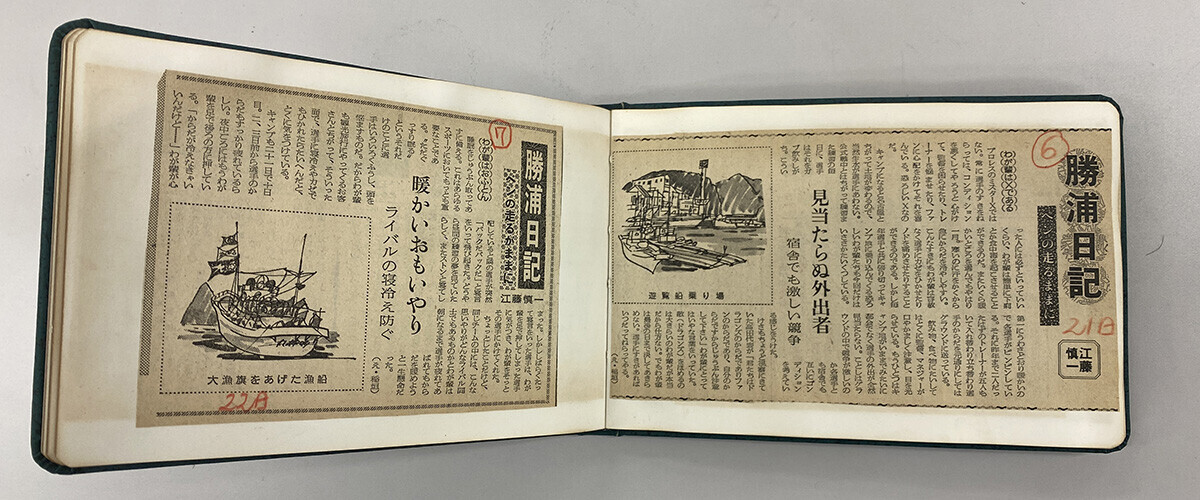

それでも家庭環境だけは確認しておこうと、江藤の実家のある下益城郡松橋へ向かった。探しあてた長屋の家は、戸の立てつけが悪く、障子は破れ、畳もささくれ立ったままであった。初対面にも関わらず、父の哲美は迎え入れてくれたが、貧しい暮らしは出された茶の湯飲みからも感じ取れた。

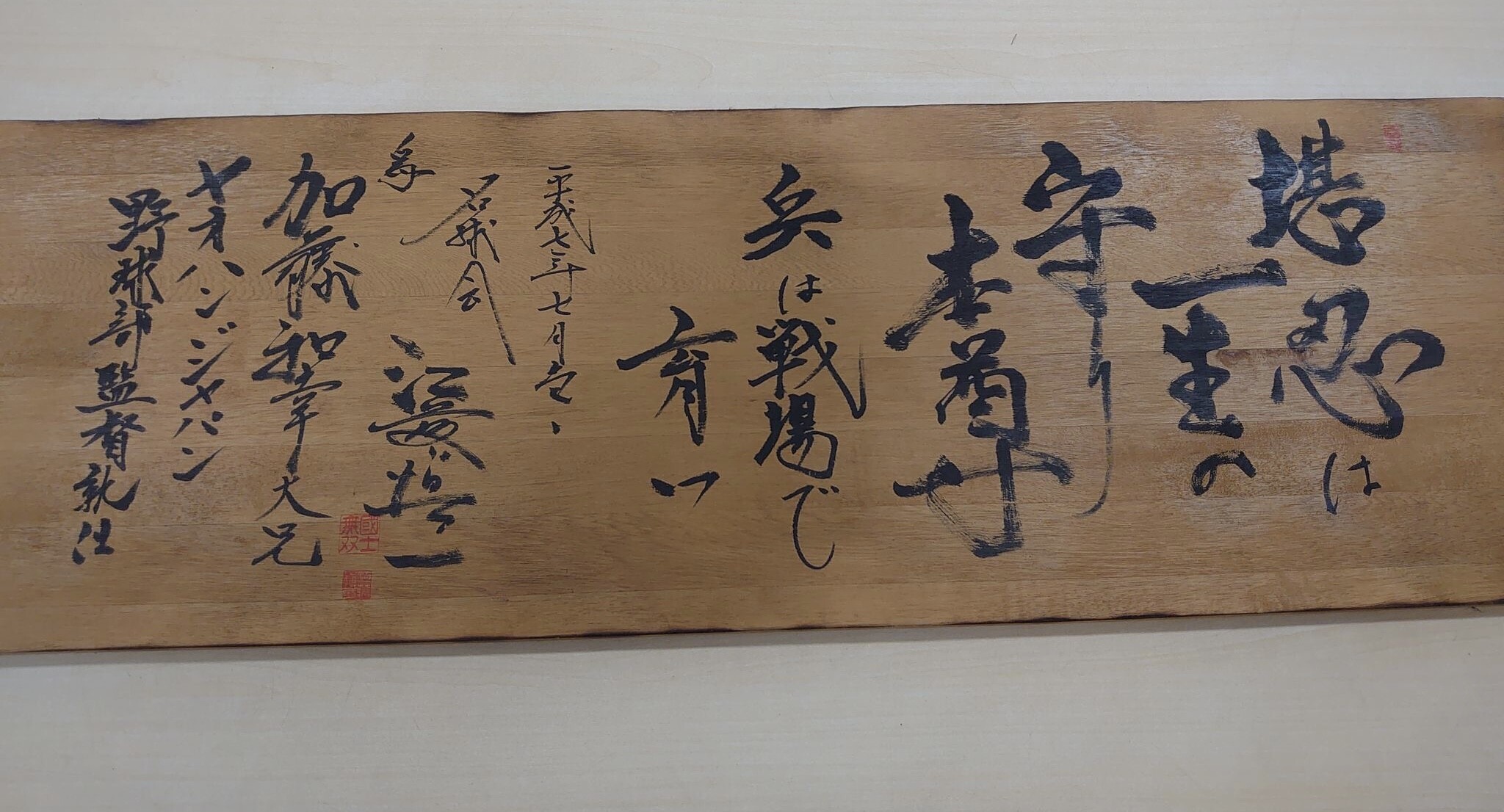

しかし、柴田は鴨居に飾られた大量の賞状を見て驚嘆する。そのほとんどが、野球ではなく、慎一の学業の表彰や各学年で級長に任命された辞令の数々であった。あの豪快な炭鉱のチームで大声を張り上げている捕手が成績優秀な秀才であったことに柴田は驚きを禁じ得なかった。

父の哲美は「慎一は息子とは言え、もう一切を濃人さんに任せていますので、監督さんがあと1年待てと言われたならば、申し訳ないですが、そうしてもらえませんか」と繰り返した。

柴田も異論なく、顔つなぎ以上の期待をしていなかったが、ふと飾られた一葉の写真に目がいった。哲美が八幡製鉄時代に鉄鉱石収集のために乗船した日本郵船の有馬山丸であった。「お父さん、こりゃあ、有馬山丸じゃなかとですか!」柴田の驚きに哲美も反応した。「えっ、あんたもその船を知っとるとですか?」

柴田は戦時中在籍していた巨人軍から、入隊志願をしてシンガポールへ運ばれる際、門司港から乗せられた船がこの有馬山丸であった。「それは奇遇ですな」戦前に同じ輸送船に乗っていたことがわかると一種の同族意識が芽生えて、これで哲美と柴田の距離が一気に縮まった。

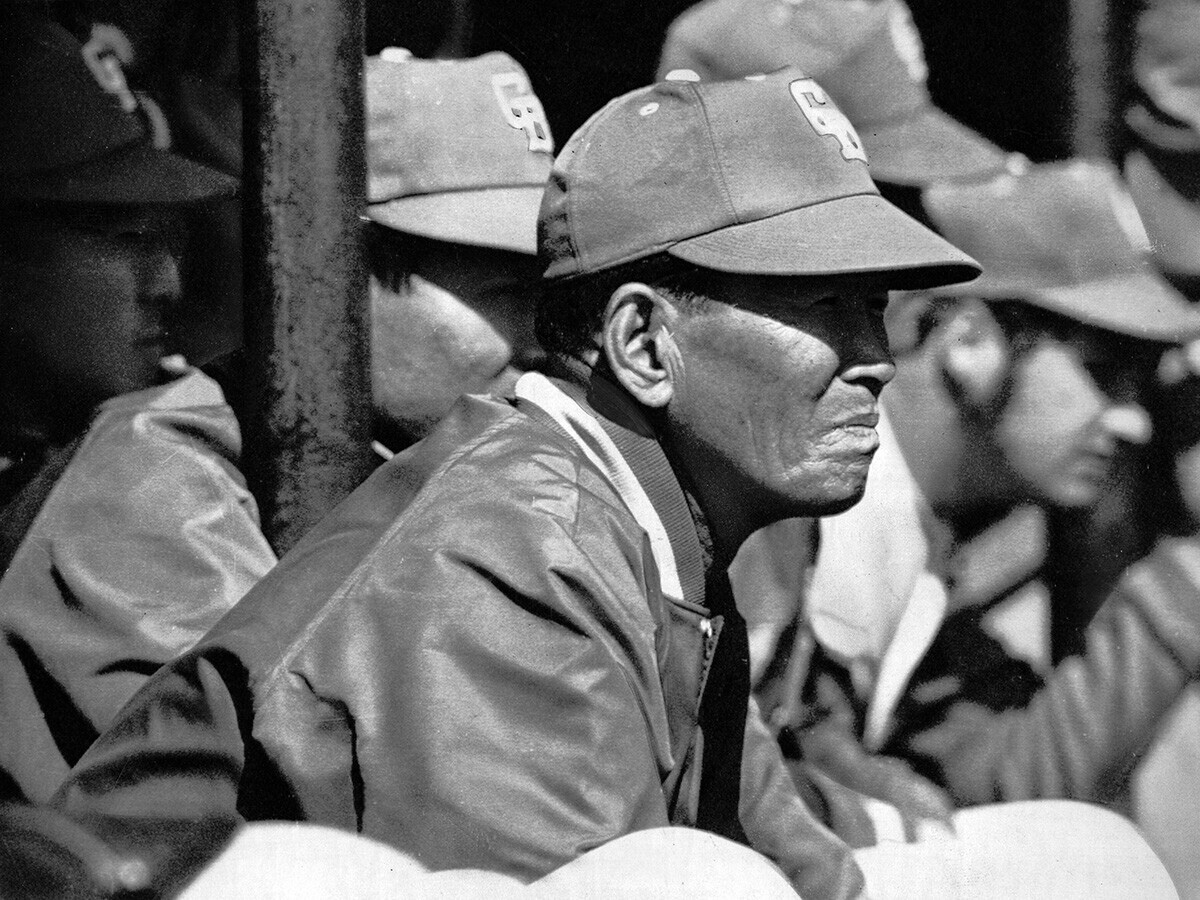

スカウトの立場からすれば、西鉄や広島も動いているとなると、1年待つにしても特別なアプローチを考えなくてはならない。何となれば、熊本育ちの江藤自身は、九州をフランチャイズにする西鉄の子どもの頃からのファンであったという。加えて、この年のライオンズは魔術師と言われた三原脩を監督に据え、鉄腕・稲尾和久、流線型打線の豊田泰光、中西太、大下弘らの活躍で2年連続日本一を達成していた。

対して中日は初優勝から時間も経ち、かろうじてAクラスにいる状態だった。チーム防御率はリーグ1を誇ったが、打撃成績は.219で5位、本塁打数は最下位だった。柴田にすれば、縁もゆかりもない名古屋のチームの名刺を出して誘っても「あんなボケちょるチームは、好かんばい」と言われてしまえば、それまでであった。

しかし、ここで築いた哲美とのパイプは大きかった。その後も柴田は折を見ては名古屋から松橋に通い続けた。飯塚市内の二瀬の選手ご用達のとんかつ屋にも根回しをして球団のツケでステーキやハンバーグが食べられるようにして栄養をつけさせることにも余念がなかった。

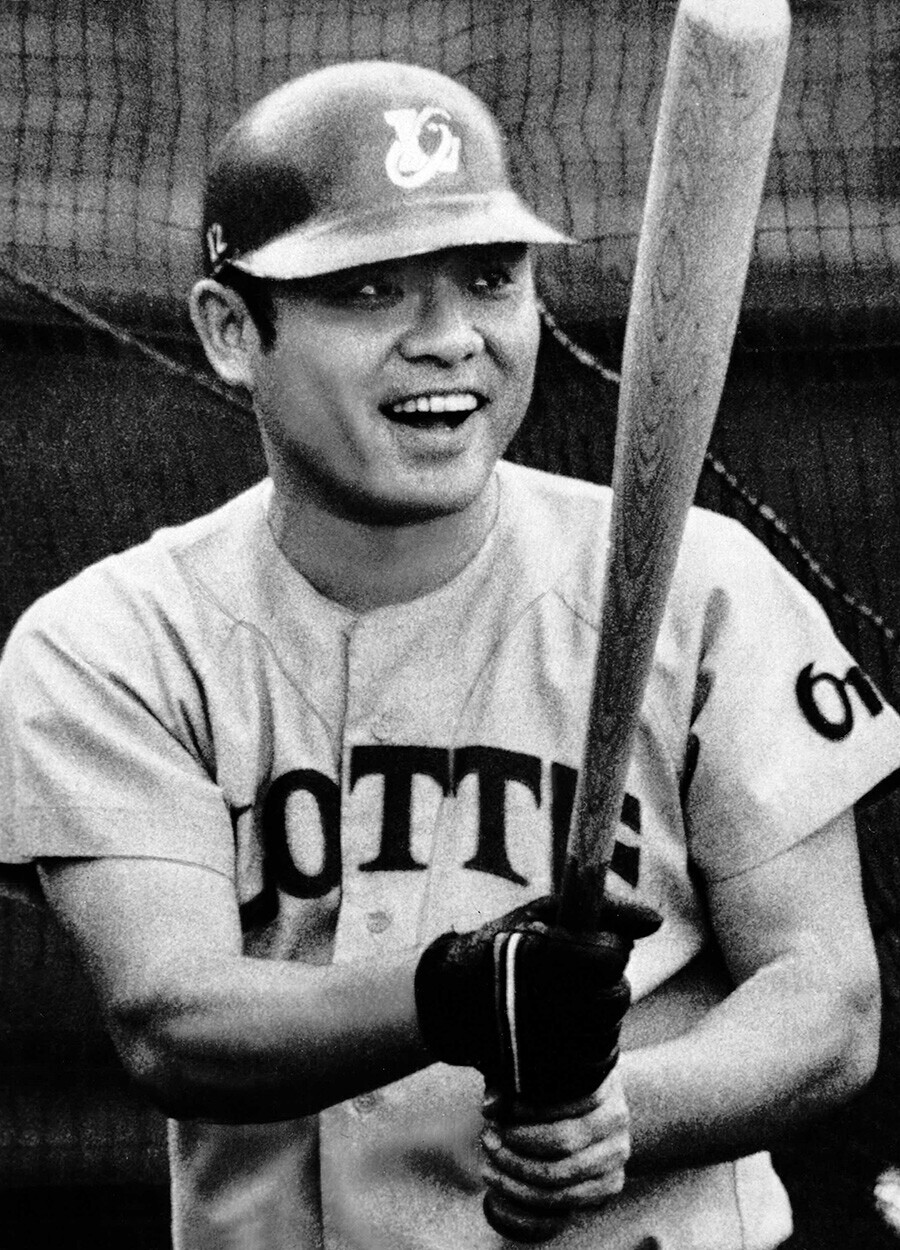

予想どおり、3年目を迎えて江藤はさらに成長を重ねた。明確にプロ入りという目標に向かって、倍近い練習量を自らに課したことで、打撃にさらに磨きがかかった。シーズンが開幕すると、不動の4番捕手として日鉄二瀬を都市対抗準優勝、産業別大会での優勝に導いた。プロからの勧誘は殺到したが、早い段階から、柴田が密着し、リードしていた中日が契約を交わすことになった。

他球団からの巻き返しはすさまじかった。阪神時代に立命館大学を中退させて吉田義男を入団させ、その吉田と三遊間を組み「長嶋よりもうまいサード」と言われた三宅秀史を大洋との争奪戦の末に獲得して「まむし」の異名をとった大毎オリオンズの青木一三スカウトは金額を空けた契約書を哲美に差し出し、「ご子息の慎一君の評価はこれです。お好きな数字を書いて下さい」と迫ったという。

しかし、哲美は義理堅く、最も早くから声をかけ、1年待ってくれた中日を選んだ。契約金500万円、年俸120万円は、他球団よりも額は少なかったが、江藤本人も異存はなかった。背番号は8。

夏の甲子園で準優勝投手となった徳島商業の板東英二、多治見工業のエース河村保彦らが同期であった。くしくもこの3人は柴田が担当していた。

(つづく)

【写真・画像】江藤慎一の軌跡を写真で振り返る

6 / 6