闘莉王、大久保嘉人、ネイマール...元トップレフェリー西村雄一を成長させたレジェンド選手たち (4ページ目)

【一般社会でも重用されるレフェリー経験】

J1とJ2では、プレーの質の違いもある。

「J1ではあまり起こらないミス、こちらからすると想定しにくいミスもあります。それもJ2を担当するうえでの難しさですね」

かくしてJ2とJ3の試合会場では、「VARがあれば......」という嘆息が漏れることがある。ただ、J1からJ3までの全30試合で運用するとなると、VARとアシスタントVARを加えた6人の30セットで合計180人が必要となる。

ところが、2025年のJリーグ担当主審と副審は153人だ。絶対数が足りていない。VARに必要なカメラを全会場に設置する費用も、かなりのものとなる。

「人員とカメラの台数を確保するのは、費用を考えても簡単ではありません」と西村も話す。そのうえで「他国ではVARの簡易版を運用する、という動きもあります」と付け加える。

そもそもVARは、「最小限の介入で最大限の効果」を原則とする。さらなるテクノロジーがこれから導入されたとしても、審判員のマネジメント能力が選手、監督、観衆の納得感を左右するのは変わらないのだろう。

西村が「実は......」と切り出す。選手や監督の心をほぐしてきた、あの柔和な笑みが広がる。

「サッカーの審判員の取り組みは、皆さんの日常に活用していただけるかもしれません。

試合へ向けていい準備に努め、困難や難しい場面でも決してあきらめずに立ち向かい、最後までやりきる。次はもっとよくするために、自分に指を向けて改善に努める。一般企業にそういう方がいたら、きっと重宝されるのでは、と思うのです」

トップレベルから退いた現在は、女子の試合を吹くこともあるという。「お願いできますか」と声をかけられれば、カテゴリーを問わずに「喜んで」と答える。審判マネジャーの仕事に必要なインストラクターの資格取得にも取り組んでいる。

「あの人、いつも前向きだね。なんかいいよね。なぜだろう? あっ、レフェリーやっているんだ、なるほどね──そんなふうに周りの方から思っていただける『人』になれたら。審判活動を通じて、人としてとても大切な『あり方』を学べると、僕は考えています。それは、トップリーグ担当から退いた今も、変わっていません」

一期一会のプレーに触れたくて。

そのすばらしさを伝えたくて。

西村雄一はこれからも笛を吹いていく。

<了>

【profile】

西村雄一(にしむら・ゆういち)

1972年4月17日生まれ、東京都出身。サラリーマン生活を送りながら1999年に1級審判員となり、2004年から2014年まで国際審判員を務める。ワールドカップは2010年南アフリカ大会と2014年ブラジル大会で笛を吹く。J1、J2、J3、リーグカップ、天皇杯で計688試合を主審として担当し、Jリーグ最優秀主審賞は11度受賞。2024年12月にトップリーグ担当からの勇退を発表し、2025年からJFA審判マネジャーに就任した。

著者プロフィール

戸塚 啓 (とつか・けい)

スポーツライター。 1968年生まれ、神奈川県出身。法政大学法学部卒。サッカー専

門誌記者を経てフリーに。サッカーワールドカップは1998年より 7大会連続取材。サッカーJ2大宮アルディージャオフィシャルライター、ラグビーリーグ ワン東芝ブレイブルーパス東京契約ライター。近著に『JFAの挑戦-コロナと戦う日本 サッカー』(小学館)

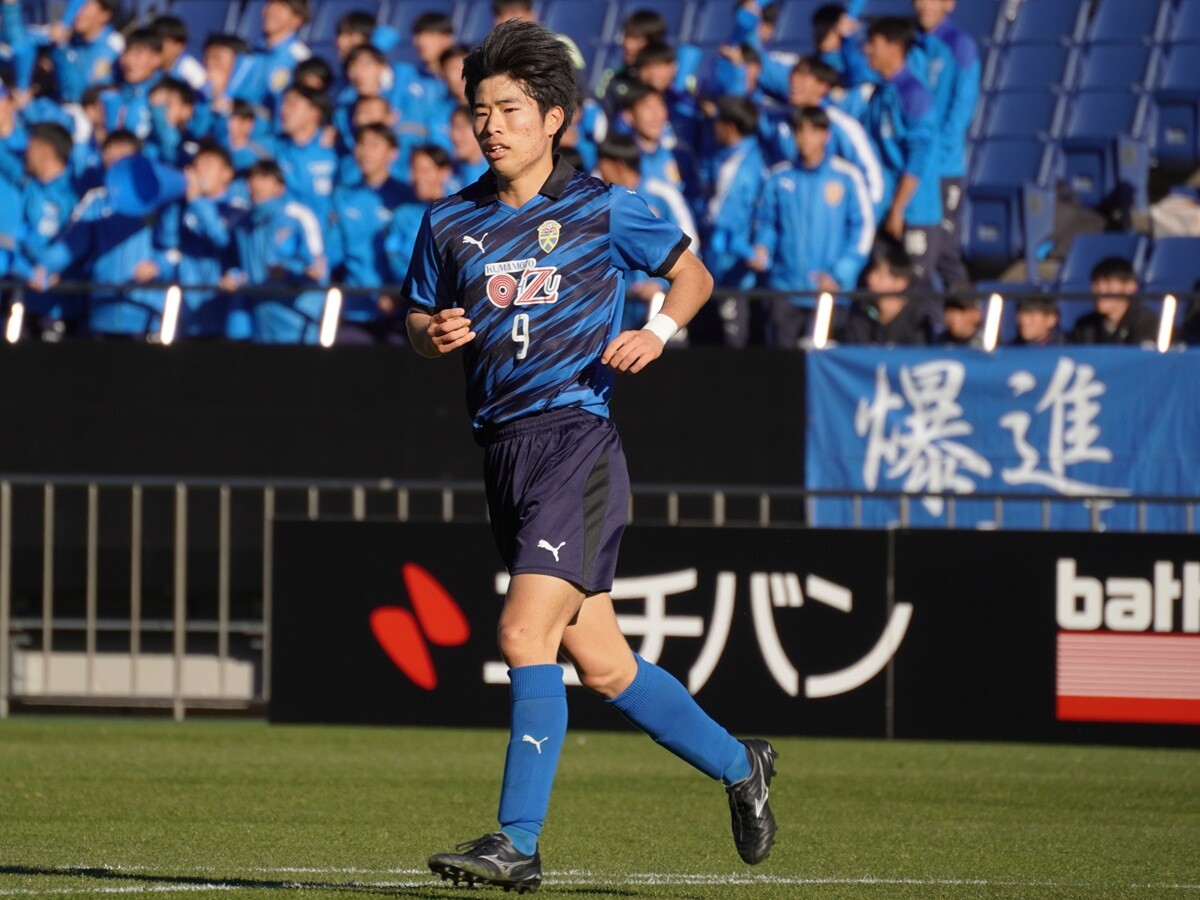

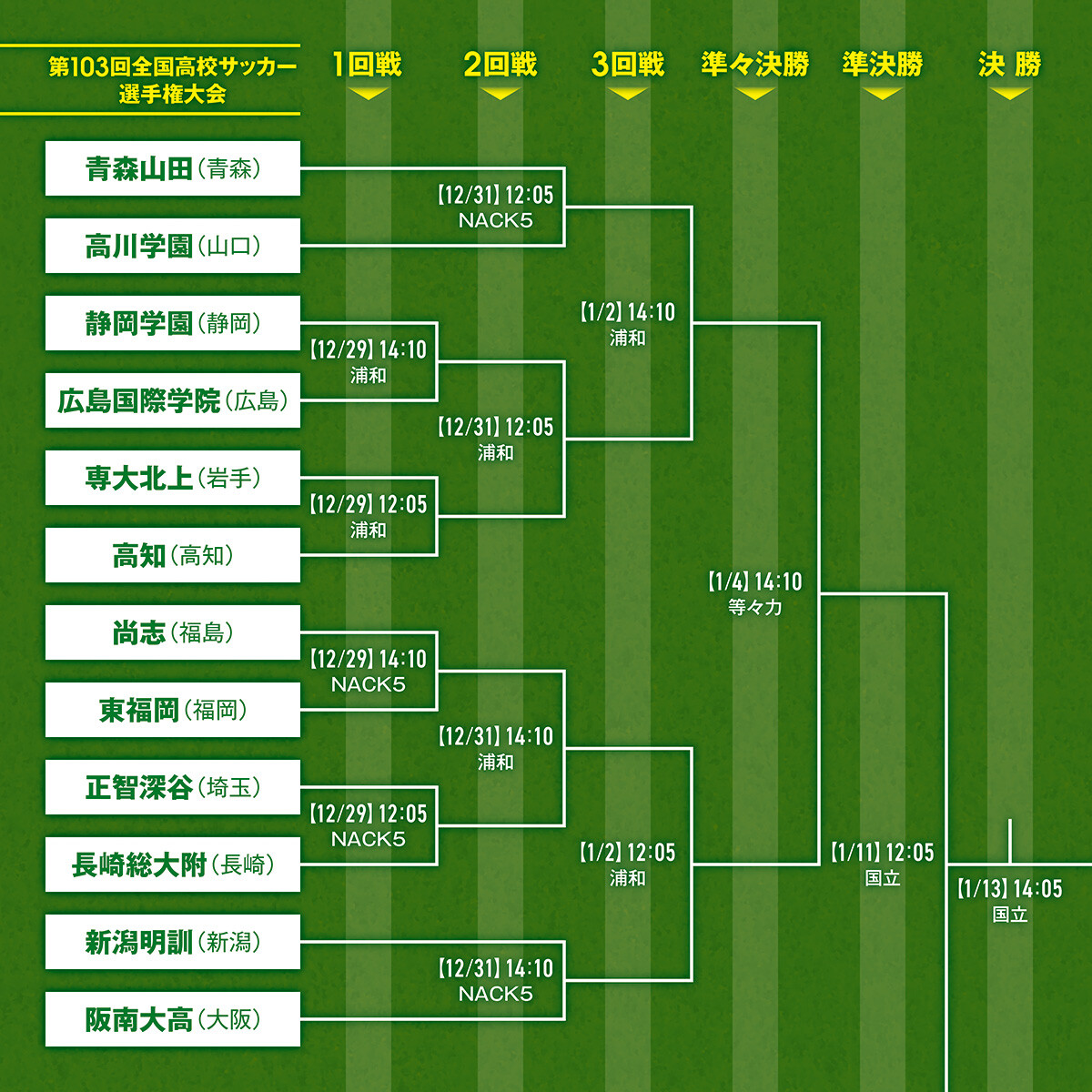

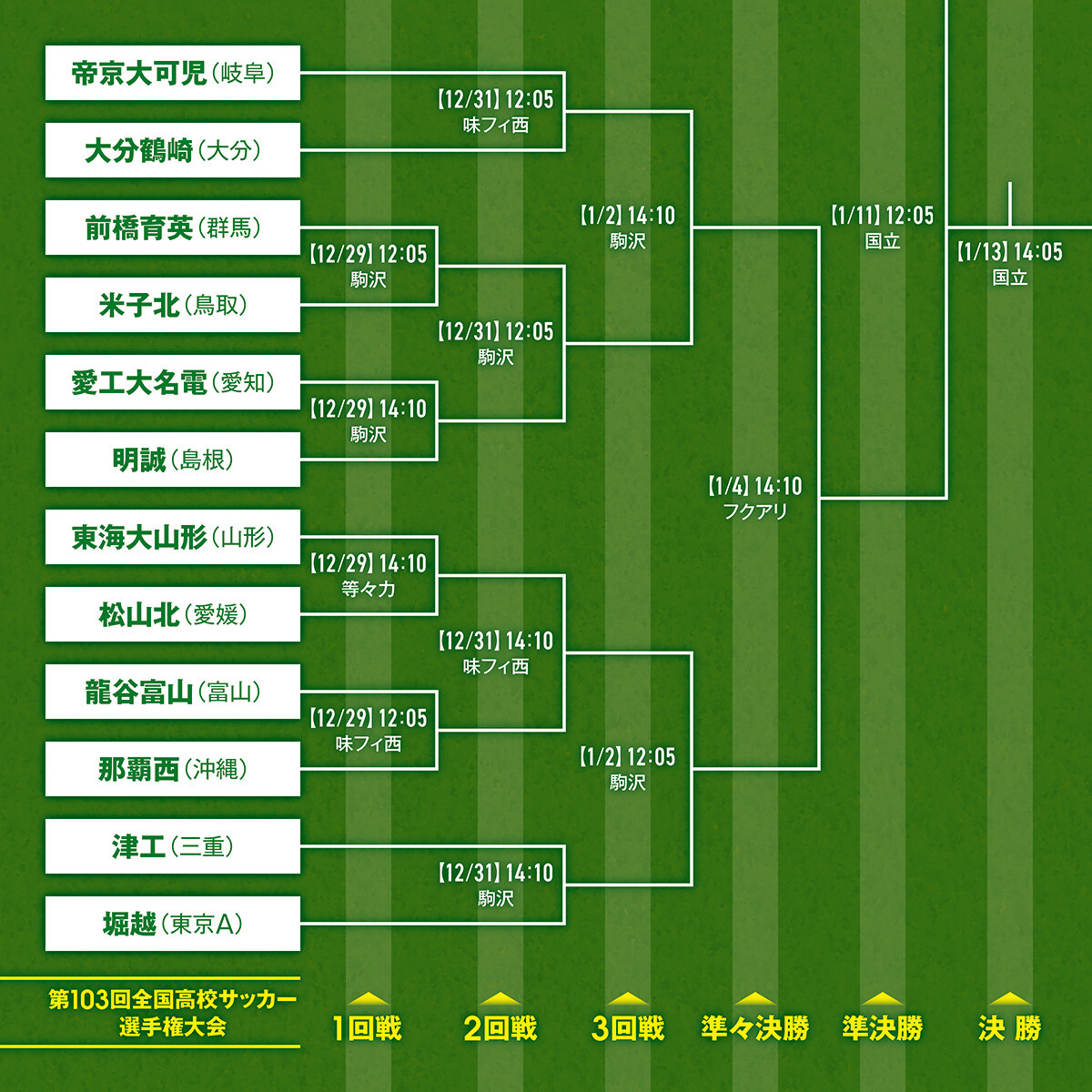

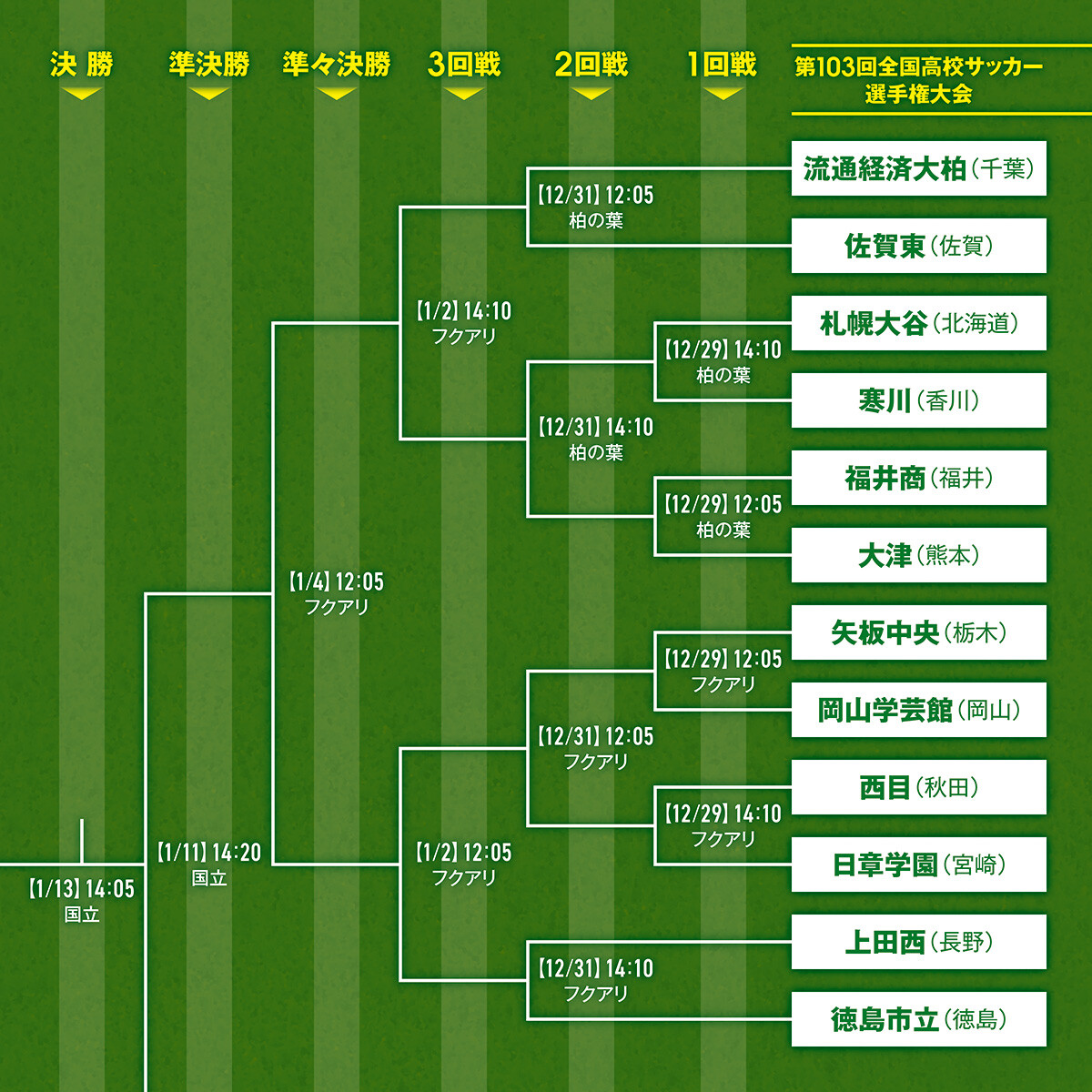

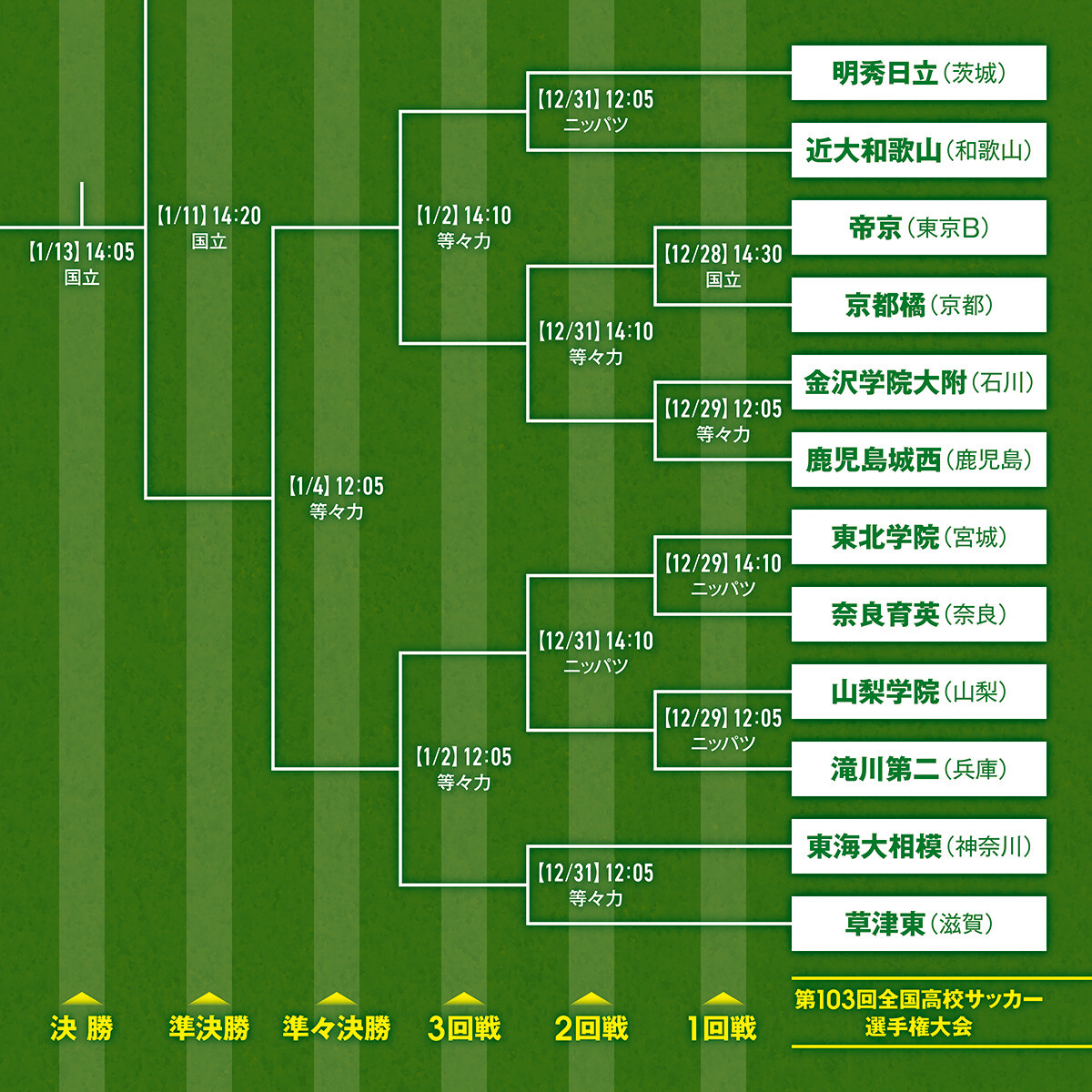

【写真】第103回全国高校サッカー選手権大会の注目選手たち

4 / 4