FIFAワールドカップが巨大化する歴史 入場者数が大きく伸びたのは31年前のアメリカ大会だった (2ページ目)

【ほとんど全試合で競技場が満員に】

1994年のアメリカ大会で観客動員数が急増したことは、現場感覚としても明らかだった。

1990年大会以前のW杯では満員にならない、というよりガラガラの試合も目についた。開催国の試合や強豪チーム同士の好カードはもちろん超満員だったが、第3国同士の試合でウィークデーの試合では空席が目立ったのだ。

イタリア大会ではミラノのジュゼッペ・メアッツァ(サンシーロ)で西ドイツ、ユーゴスラビア、コロンビア、UAEが所属するグループDの試合が行なわれた(当時は、グループ毎に会場が決まっていた)。公式記録としては7万人超の観客数が発表されているが、実際にはこうした強豪が出場する試合でも空席が目立っていた。

1990年当時、W杯といえども観客は主に地元の人たちだったからだ。

今では信じられないことかもしれないが、当時、イタリアのセリエAは世界最高峰リーグだった。

たとえば、この大会の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)では西ドイツ対オランダという好カードが実現し、両者はサンシーロで対戦したのだが、西ドイツのローター・マテウス、ユルゲン・クリンスマン、アンドレアス・ブレーメの3人はインテル、一方オランダのルート・フリット、マルコ・ファンバステン、フランク・ライカールトの3人はミランでプレーしていたので、まるでミラノダービーの代理戦争のようだった。

ちなみに、ミラノ勢を脅かしていたのがディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン)のいたナポリだった。

そんな時代だったから、ミラノの人たちにとってはW杯の試合のほとんどは毎週のセリエAよりレベルが低かったのだ。そんな試合に高い入場料を払って観戦に行く人が少なかったのは当然だ。

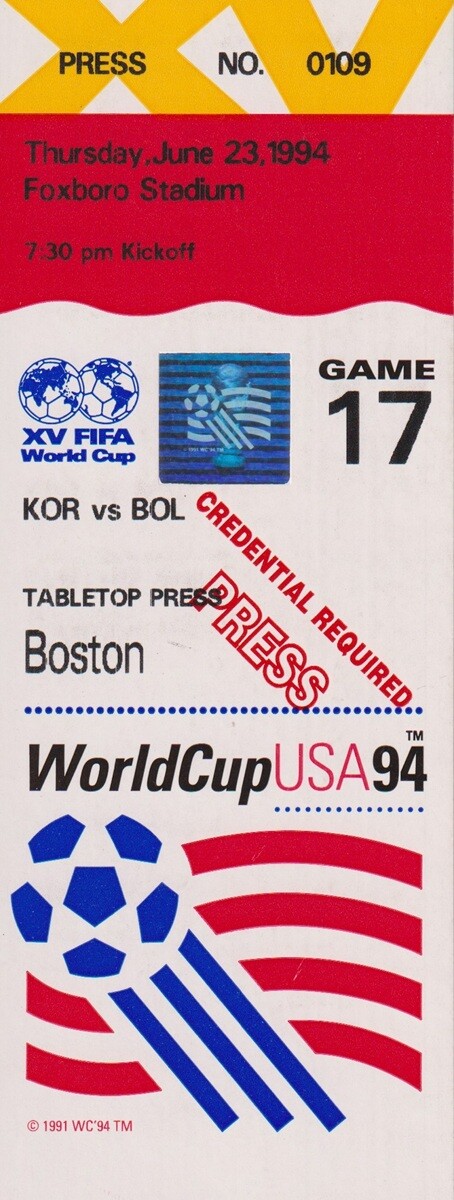

だが、アメリカ大会ではほとんど全試合で、巨大なアメリカンフットボール用の競技場が満員になった。たとえば韓国対ボリビアといった試合でも、ボストン近郊フォックスボロのスタジアム(当時のNFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地)が満員になった。

1994年アメリカW杯、韓国対ボリビア戦の入場券(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る"ドーハの悲劇"でW杯への道を絶たれた悔しさもあって、日本人の多くはやっかみ半分に「アメリカ人はサッカーを知らないから、どれが好カードなのかわからないんじゃないか」と悪口を言ったものだ。

1994年アメリカW杯、韓国対ボリビア戦の入場券(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る"ドーハの悲劇"でW杯への道を絶たれた悔しさもあって、日本人の多くはやっかみ半分に「アメリカ人はサッカーを知らないから、どれが好カードなのかわからないんじゃないか」と悪口を言ったものだ。

実際、1994年当時のアメリカではサッカーは一部愛好家以外には馴染みのないスポーツだった。1960年代から70年代にかけて北米サッカーリーグ(NASL)が人気を集めたことはあったが、同リーグも10年前に解散してしまっていたし、記者席で取材していると隣にいるアメリカ人スポーツ記者から「ゴール前にある四角(ペナルティーエリアのこと)は何なんだい?」と質問される始末だった。

だから、確かにアメリカ人はサッカーは知らなかった。だが、「ボリビア対韓国」が好カードではなさそうだということはわかったはずだ。

2 / 3