創部わずか3年でセンバツ甲子園 エナジックスポーツが実践する「ノーサイン野球」の正体とは?

群雄割拠〜沖縄高校野球の現在地(1)

話題の新鋭校・エナジックスポーツ高等学院(後編)

2024年秋の九州大会で準優勝し、創部3年目でセンバツ初出場を決めたエナジックスポーツ。その代名詞のように語られるのが「ノーサイン野球」だ。

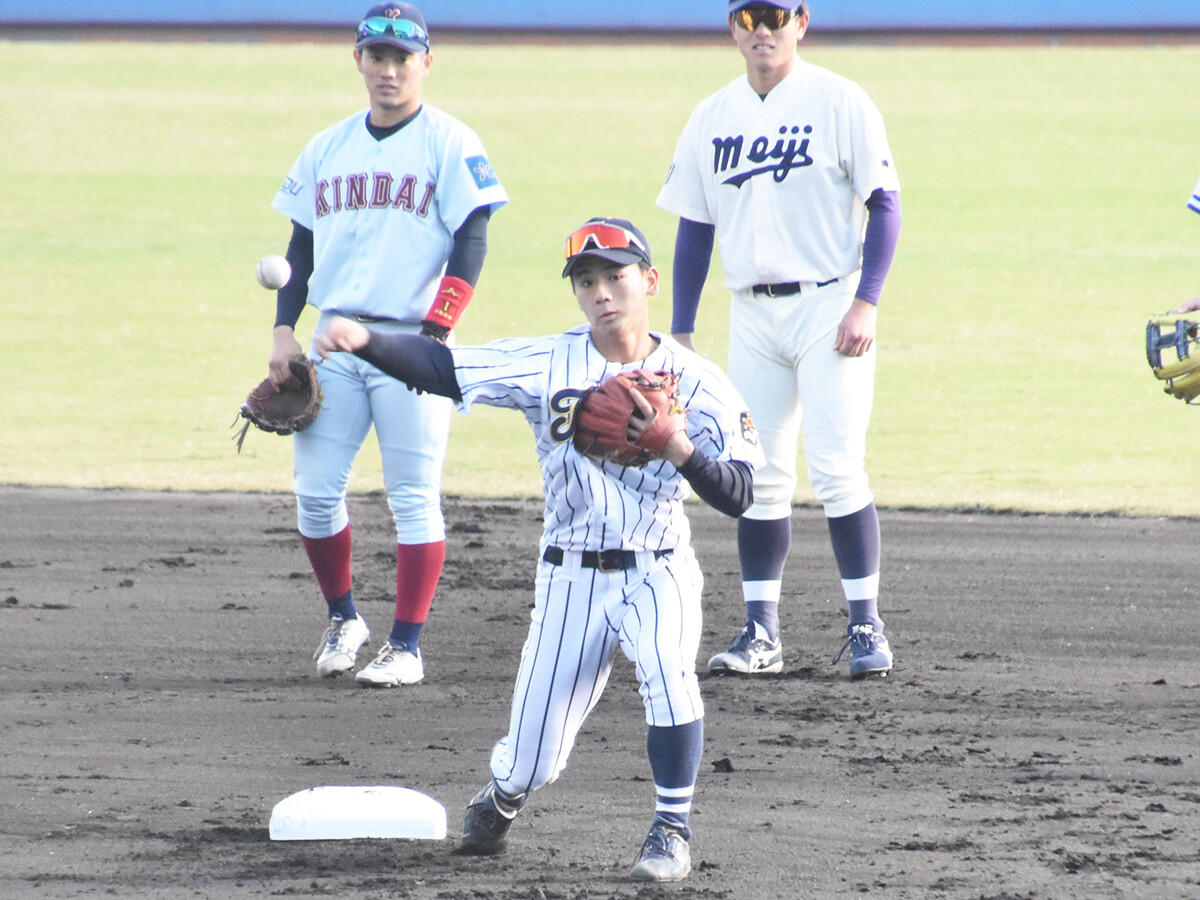

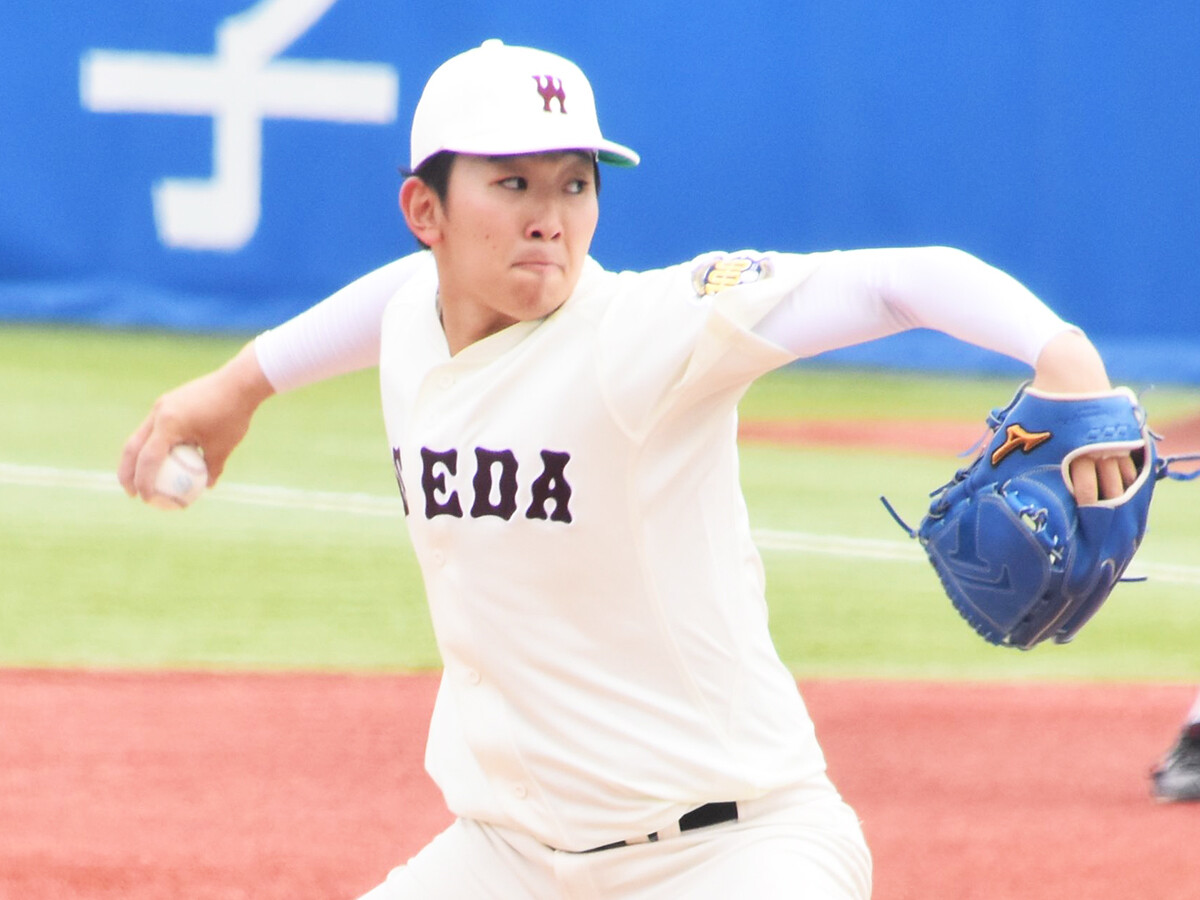

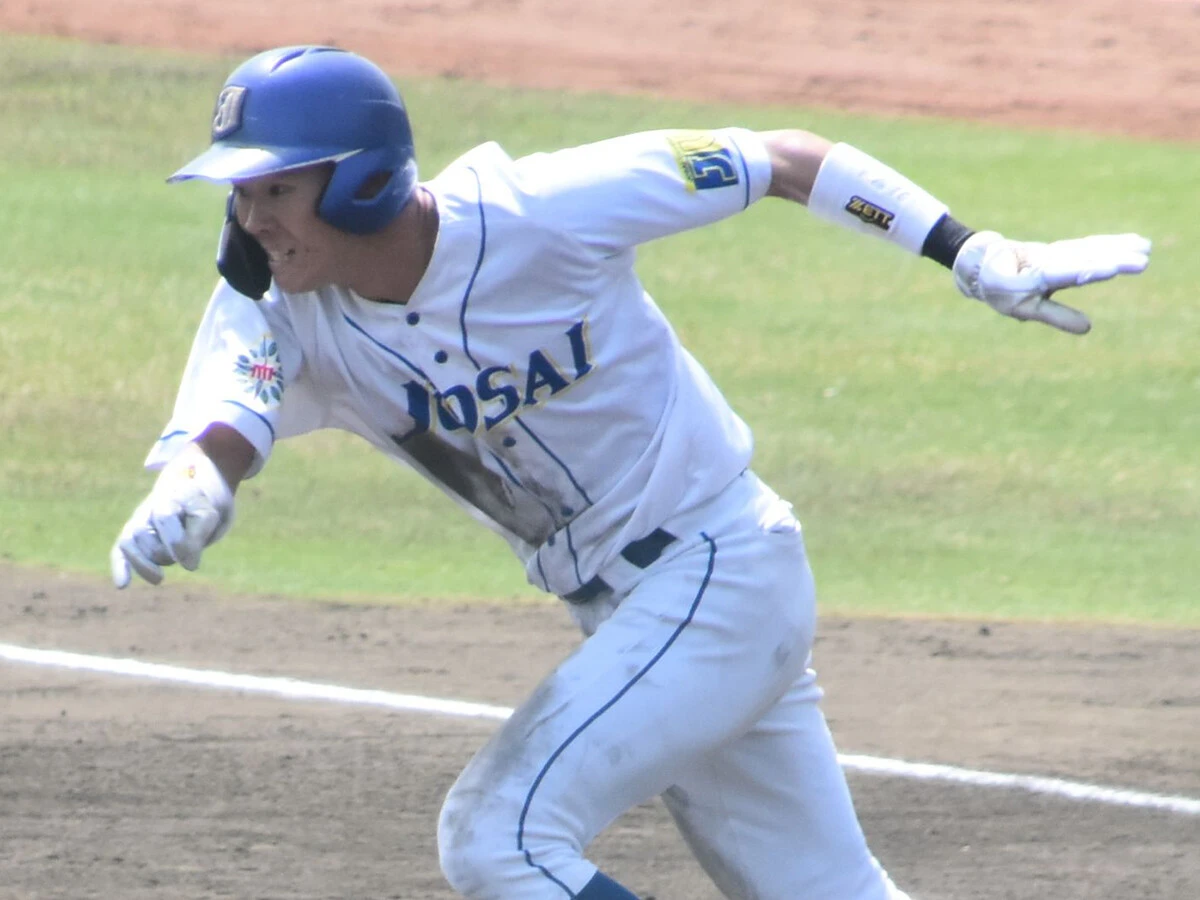

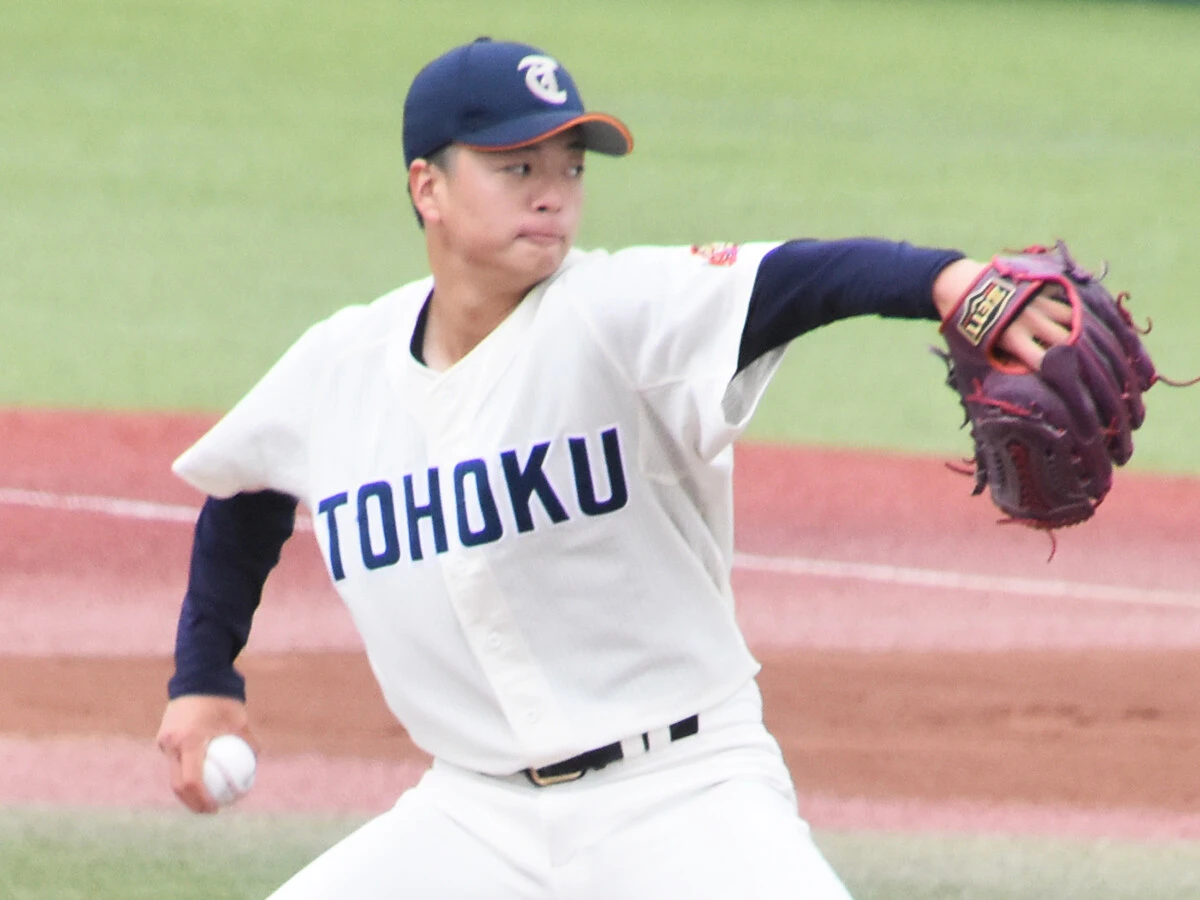

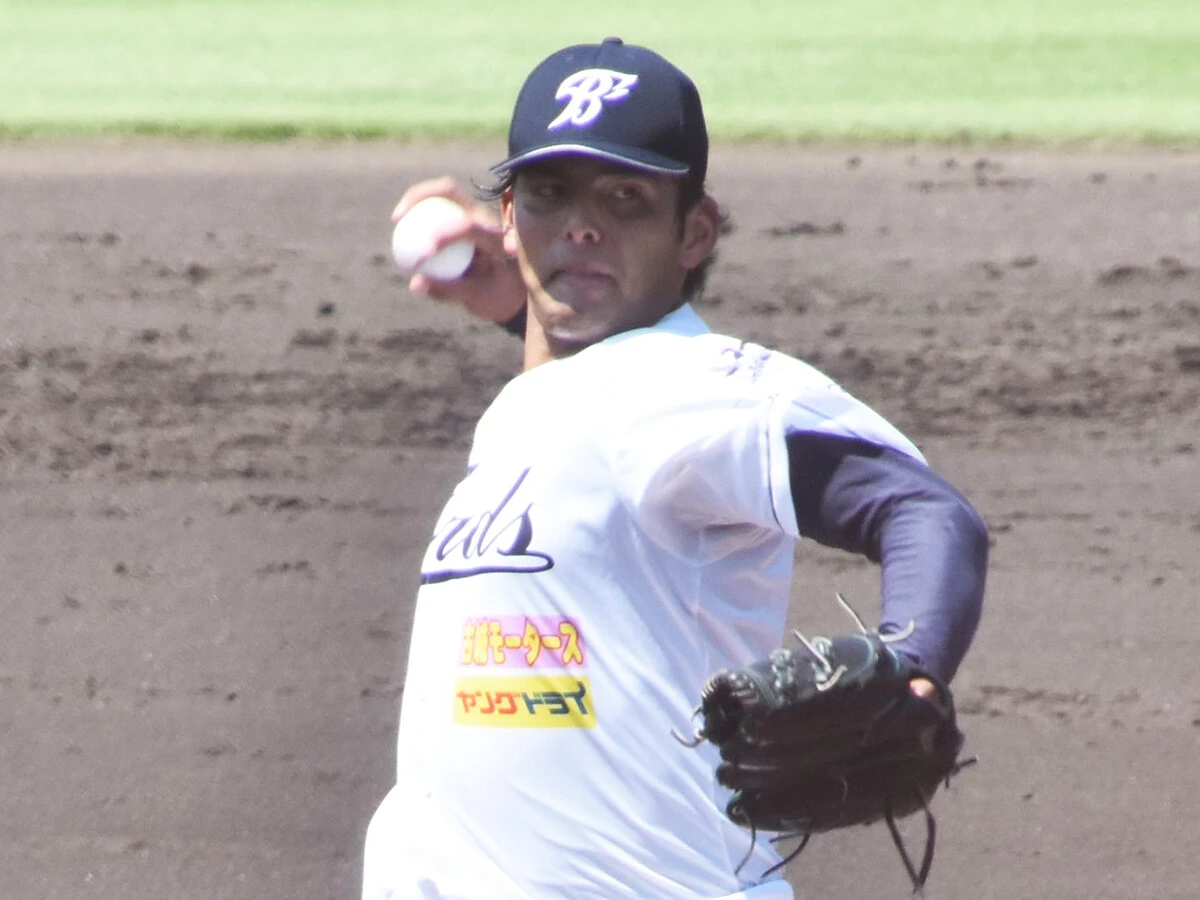

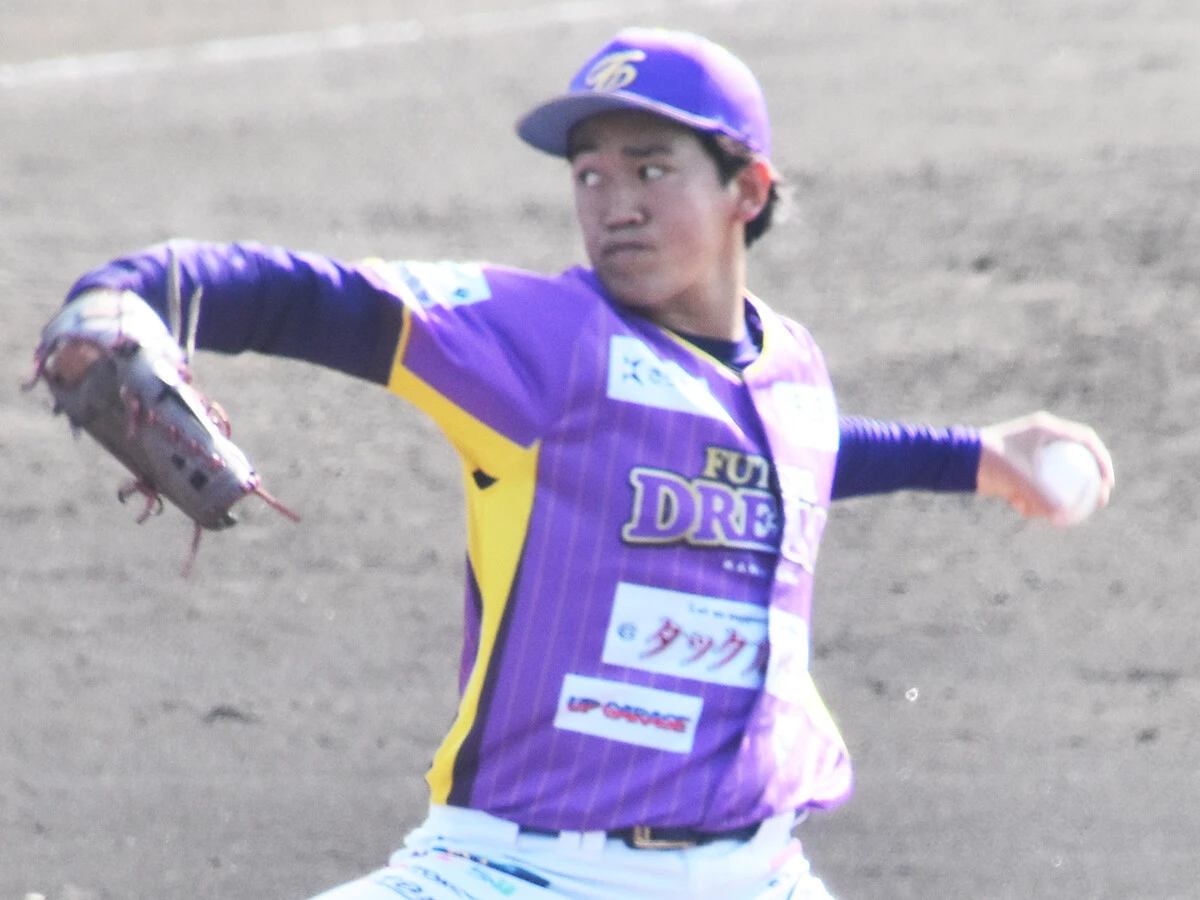

昨年秋の九州大会で準優勝を果たしたエナジックスポーツ photo by Kyodo Newsこの記事に関連する写真を見る

昨年秋の九州大会で準優勝を果たしたエナジックスポーツ photo by Kyodo Newsこの記事に関連する写真を見る

【ノーサイン野球にたどり着いた理由】

昨年末、旧久志(くし)小学校の跡地に開校した同校のグラウンドを訪れると、その真髄を目撃できた。各選手が守備位置につき、ノッカーがボールを打つ代わりに打者役が打球に見立てたボールを投げて、塁上の走者が打球判断して次の塁を狙っていく。グラウンドが狭くてシートノックはできないが、工夫して練習しているのだ。

たとえばセンターフライでは、どのくらいの距離までタッチアップを許すか。浅いセンターフライに見立てたボールを投げて、三塁走者がホームを狙う。

センターはサードに送球。すかさずホームに投げ、タイミング的にはアウトだったが、捕手が落として生還を許した。

「ごめん」(捕手)

「この距離だったら大丈夫くさい」(三塁手)

「この距離、三塁ランナーは、行けはしないんじゃん?」(周囲)

「行かないから、オーバンランをもらって(アウトにできるかも)」(三塁手)

ホームに投げてランナーをストップさせるのではなく、三塁に投げれば三塁走者をアウトにできるかもしれない。そうした可能性を探っていたのだ。

練習を見守っているコーチは、特に口を挟むわけではない。選手たちが自分で考え、チーム全体で判断の基準を一致させていく。筆者の隣で見ていた神谷嘉宗監督が、その意図を説明した。

「がっぷり四つの横綱野球では勝てない、弱者の兵法なんですよ。負けないためにどうするか。相手の意表を突くためにはどうするか。美里工の監督をしていた後半くらいからそういう野球をやってきて、こっちに来てから一度もサインを出してない。サイン自体がないので、ないものは出すわけにいかないので(笑)」

ノーサイン野球は、神谷監督がたどり着いた「理想」だ。1981年に沖縄県教職員となって以来、公立の八重山、前原、中部商、浦添商、そして美里工を指揮しながら、強豪校に勝つべく闘志を燃やしてきた。

1 / 4

著者プロフィール

中島大輔 (なかじま・だいすけ)

2005年から英国で4年間、当時セルティックの中村俊輔を密着取材。帰国後は主に野球を取材。新著に『山本由伸 常識を変える投球術』。『中南米野球はなぜ強いのか』で第28回ミズノスポーツライター賞の優秀賞。内海哲也『プライド 史上4人目、連続最多勝左腕のマウンド人生』では構成を担当。