怪物・松井秀喜を抑えた大阪桐蔭の「もうひとりのエース」。バッテリーにとって「ドラマのような試合」だった

全国から能力の高い選手が集まる大阪桐蔭の「エース」は、ひとりだけではない。

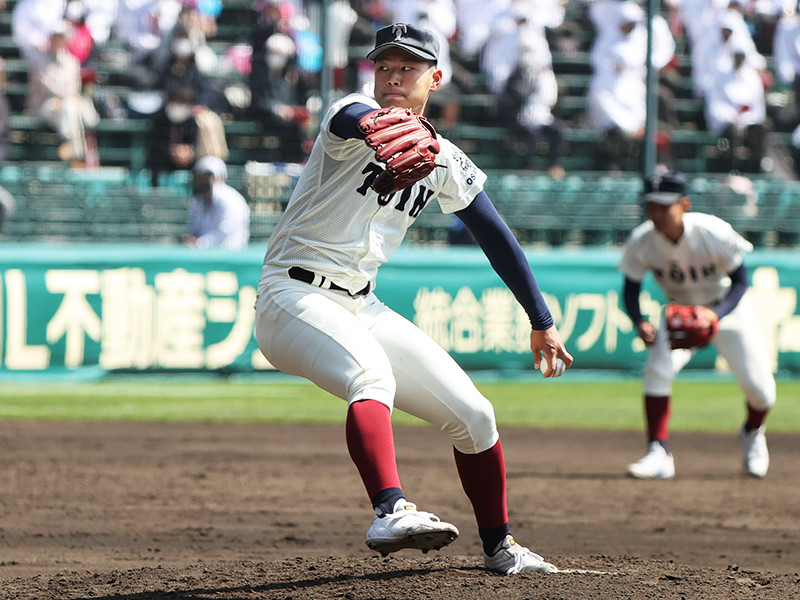

2度目の春夏連覇を達成した2018年なら、背番号「1」の柿木蓮に二刀流・根尾昂、左腕の横川凱と盤石の投手陣を擁し、今年のセンバツ前も松浦慶斗、関戸康介の左右150キロピッチャーが話題の中心となっていた。そのセンバツを制した東海大相模も、エース・石田隼都を筆頭に石川永稀、求航太郎の働きが、優勝の原動力となった。

今から30年前の1991年夏。この時はまだ、先発完投型のエースによる獅子奮迅のマウンドが際立つ時代だった。

沖縄水産の大野倫は、大会前から右ひじに不安を抱えながらも、初戦からひとりで投げ抜いている。センバツでチームを準優勝へと導いた松商学園の上田佳範も、3回戦の四日市工戦で延長16回207球の完投。翌日の準々決勝でも121球を投げ、敗れた。なかには、帝京のように豊田智伸と三澤興一による小刻みな継投を駆使するチームも存在したが、大阪桐蔭のような完全なる「二枚看板」で勝ち進むチームは皆無に等しかった。

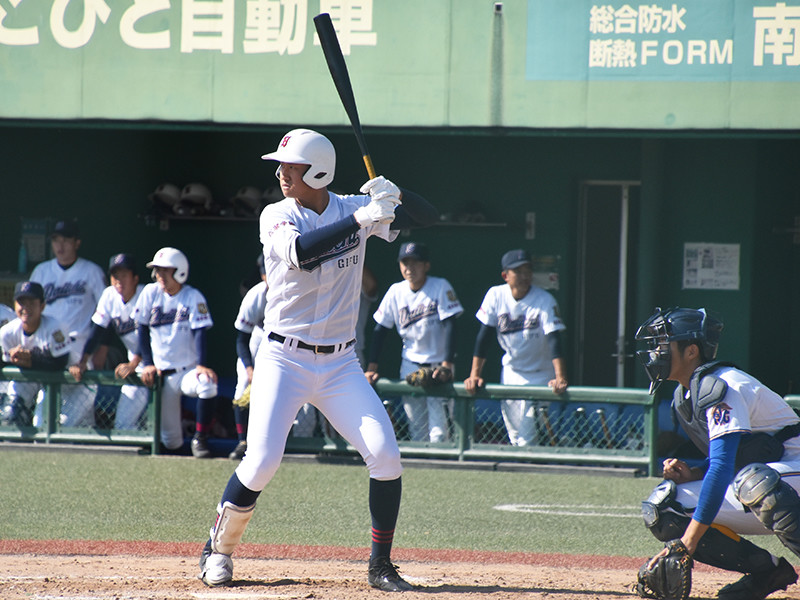

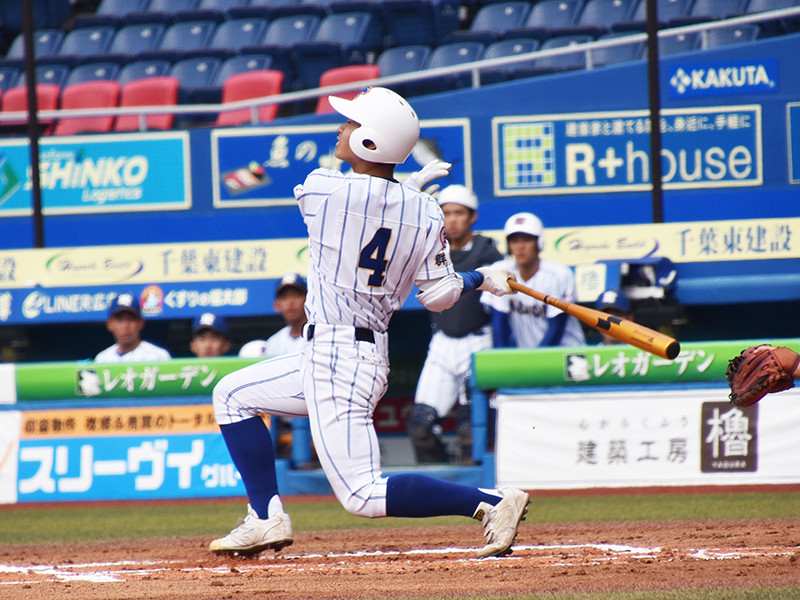

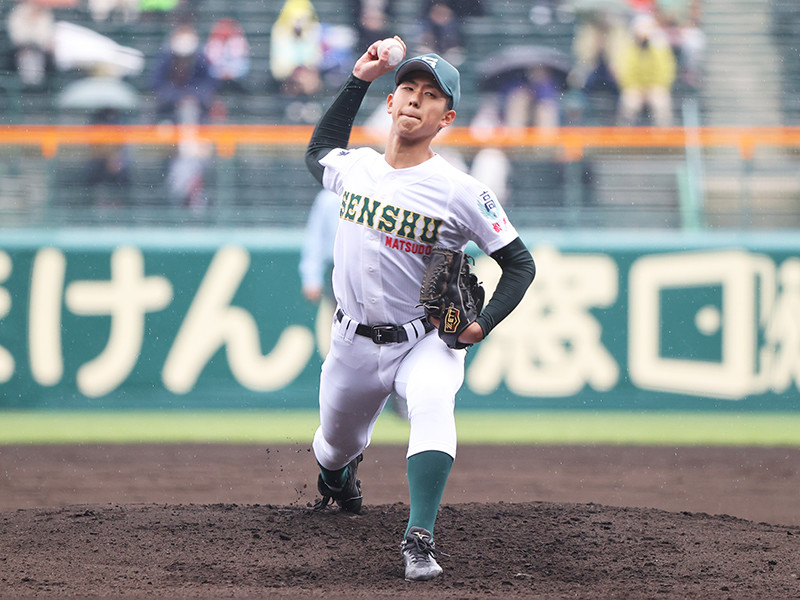

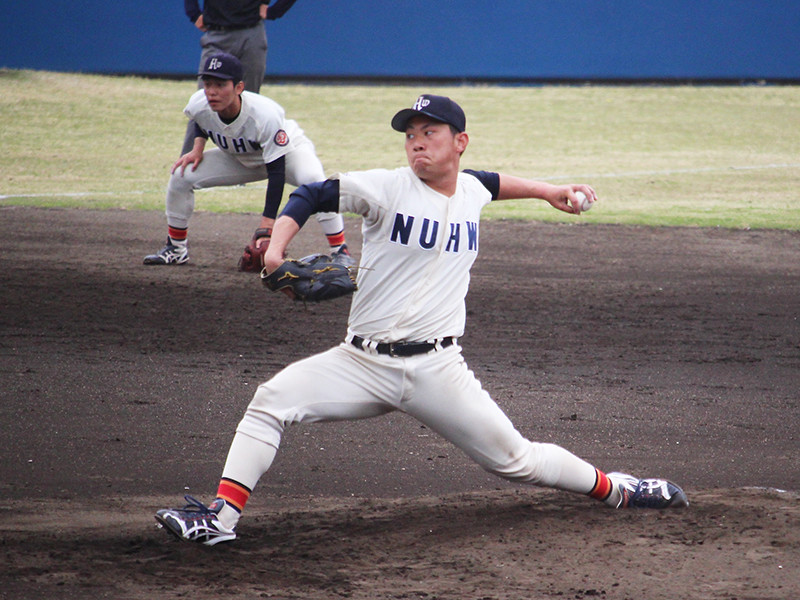

1991年の大阪桐蔭の二枚看板、和田友貴彦(写真左)と背尾伊洋この記事に関連する写真を見る 和田友貴彦と背尾伊洋。

1991年の大阪桐蔭の二枚看板、和田友貴彦(写真左)と背尾伊洋この記事に関連する写真を見る 和田友貴彦と背尾伊洋。

センバツとこの夏、大阪桐蔭は甲子園でふたりを交互に先発させてきた。準々決勝で帝京を2失点に抑え完投した和田は、試合後の整列でいつものように背尾の耳元で囁く。

「俺、次は投げへんよ。明日は頼むわ」

順番としては、準決勝は背尾が先発する流れではある。しかし、優勝を射程圏内に入れたなか、監督の長澤和雄は星稜との一戦でどちらを投げさせるか逡巡していたという。

「どうする?」

試合前夜、指揮官からそう助言を求められたのは、キャッチャーの白石幸二だった。

「背尾でいきましょう!」

白石が即答する。

この夏、和田より背尾のほうがパフォーマンスはよかった。和田は大阪大会で32回13失点。甲子園は3試合に投げ20回4失点ながら、本人も「夏は調子が悪かった。強いてよかったと言えるのは秋田戦くらい」と認めていたくらいだ。

1 / 5