鹿島ポポヴィッチ監督が語る「土台を理解し新しい歴史を作る」 (4ページ目)

―鹿島アントラーズという常勝を義務付けられたチームを率いる上で、今後のビジョンを教えてもらえますか。

「私自身も鹿島のクラブの歴史を学びました。『ジーコイズム』というものが鹿島に根付いている。それを尊敬し、当時を思い起こさないといけない。常勝軍団と言われたころの鹿島はどうだったのか。土台となるものを理解し、その上で新しい歴史を作っていこうと思っています。世界のサッカーもどんどん変化しています。良い所を尊重し、変わることを恐れずに新しいものを加えていく。土台はブラジルですが、親和性もあります。ユーゴスラビアがかつて東欧のブラジルと呼ばれていたのを多くの人は知っているかと思います」

―他のチームを率いて対戦相手として戦っていた鹿島にはどんな印象を持っていましたか。

「勝つための方法を選手全員が理解していて、その姿勢がサポ-ターとの一体感を作っていました。大分で監督をしていたときの鹿島戦は強烈でした。質の高い日本人選手に違いを作れる外国人の選手が加わった集団。彼らは勝負にとことんこだわっていて、勝っても負けても同じというメンタルの選手はひとりもいなかった。選手だけではありません。あれはカシマスタジアムでの試合でした。1対0で鹿島がリードしていて、ボールがサイドを割った。ボールボーイが時間稼ぎで、なかなかボールを出さなかった。私が奪って出そうとしたらその少年は他のボールボーイにパスをした。これは日本ではありえなかった。スタジアム全員が勝ちに対して貪欲でした。私が大分の監督時代に、鹿島と優勝争いをしていた川崎に勝ちました。するとJリーグアウォーズで(当時鹿島を指揮していた)オリベイラ監督からお礼を言われたのです。『川崎に勝ってくれてありがとう。あなたが鹿島にタイトルをもたらしてくれた』と。他者への気遣いも忘れない王者の風格を感じたものです」

―ヨーロッパ各地でプレーをし、指揮も執ってきたポポから見た鹿島の町、そしてサポーターについてはどう感じていますか。

「鹿島の町は私が監督をしたスペインのサラゴサに似ていると思いました。サッカーが生活の真ん中にある町。至る所でチームのレプリカや旗があり、走っている車にもそれを見ることができる。サポーターについては、毎日多くの熱心な人たちが練習場に来てくれます。私にとって気持ちがいいのは、その人たちが声をかけてくれることです。レストランでもスーパーマーケットでもどこでもいいのです。話をしたり、感情を伝えあったり、それは大切なこと。監督とサポーターがお互いにクラブのために気持ちを出し合って、勝利の喜びもまた分け合う。それがいい関係だと思っています」

―5月になればオシムさんが亡くなってちょうど2年になります。シュワーボ(オシムの愛称)は生前、鹿島についてどんなことを語っていましたか。

「オシムさんと比べていただいても私はまだ足元にも及びません。けれど私は彼の教え子のひとりとしてサッカーにかける魂を引き継いでいきたい。シュワーボが日本にもたらした大きな功績を忘れてはいけない。彼は鹿島についてそのクラブの在り方に大きなリスペクトを持っていました。大企業がバックにいるわけでもなく、人口の多い町でもない。けれど地域に密着していい選手を輩出している。そのフィロソフィーをとてもすばらしいと言っていたものです。私もこのクラブのために100%の力を出し切りたいと思っています」

■Profile

ランコ・ポポヴィッチ

今期より鹿島アントラーズを指揮するユーゴスラビアのコソボ自治州(当時)生まれのセルビア人。現役時代はパルチザン・ベオグラード、シュトゥルム・グラーツでプレー。グラーツではイビツァ・オシムの薫陶を受け、チャンピオンズリーグにも出場。Jリーグの指導者としては大分トリニータを皮切りに町田ゼルビア、FC東京、C大阪で監督を務める。

著者プロフィール

木村元彦 (きむら・ゆきひこ)

ジャーナリスト。ノンフィクションライター。愛知県出身。アジア、東欧などの民族問題を中心に取材・執筆活動を展開。『オシムの言葉』(集英社)は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞し、40万部のベストセラーになった。ほかに『争うは本意ならねど』(集英社)、『徳は孤ならず』(小学館)など著書多数。ランコ・ポポヴィッチの半生を描いた『コソボ 苦闘する親米国家』(集英社インターナショナル)が2023年1月26日に刊行された。

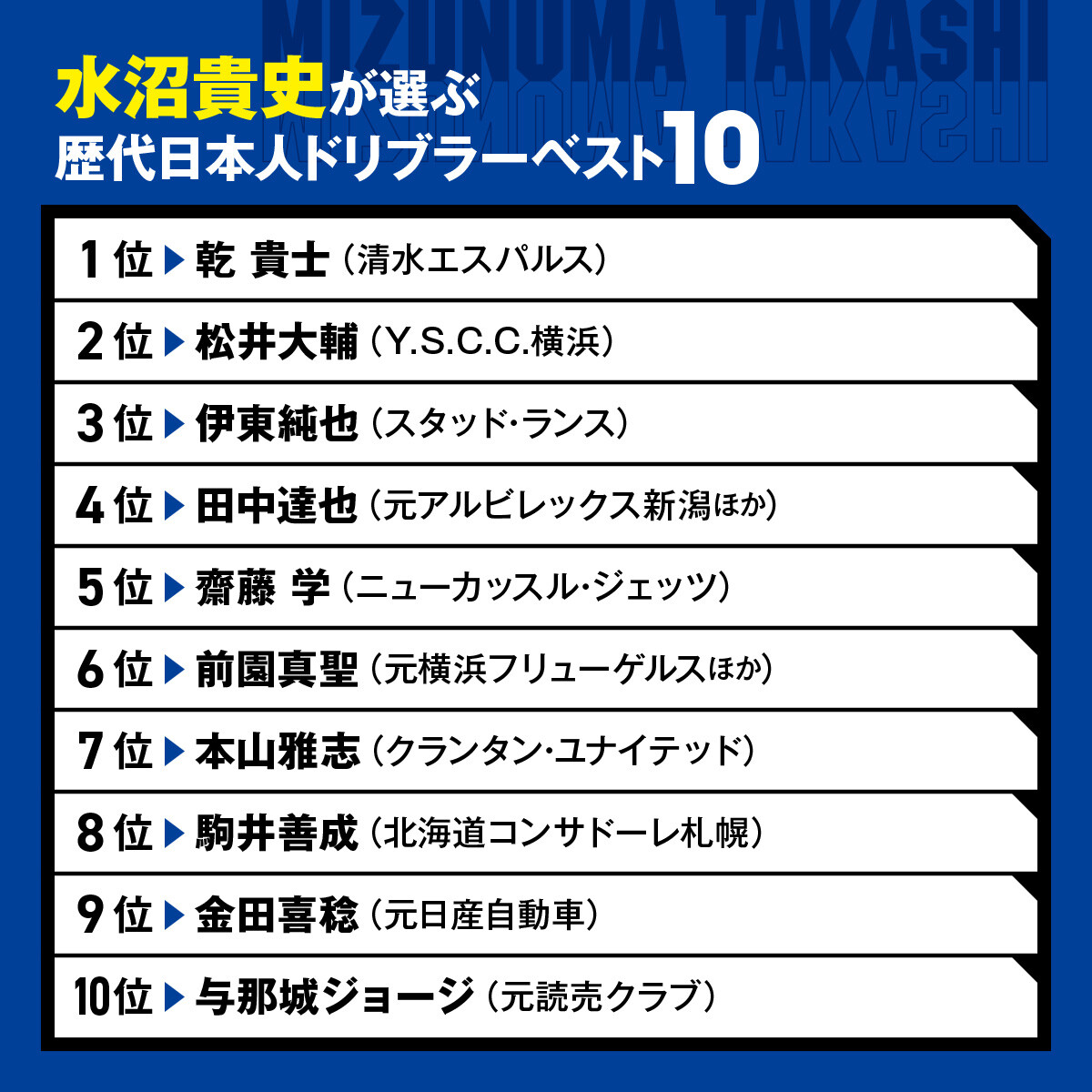

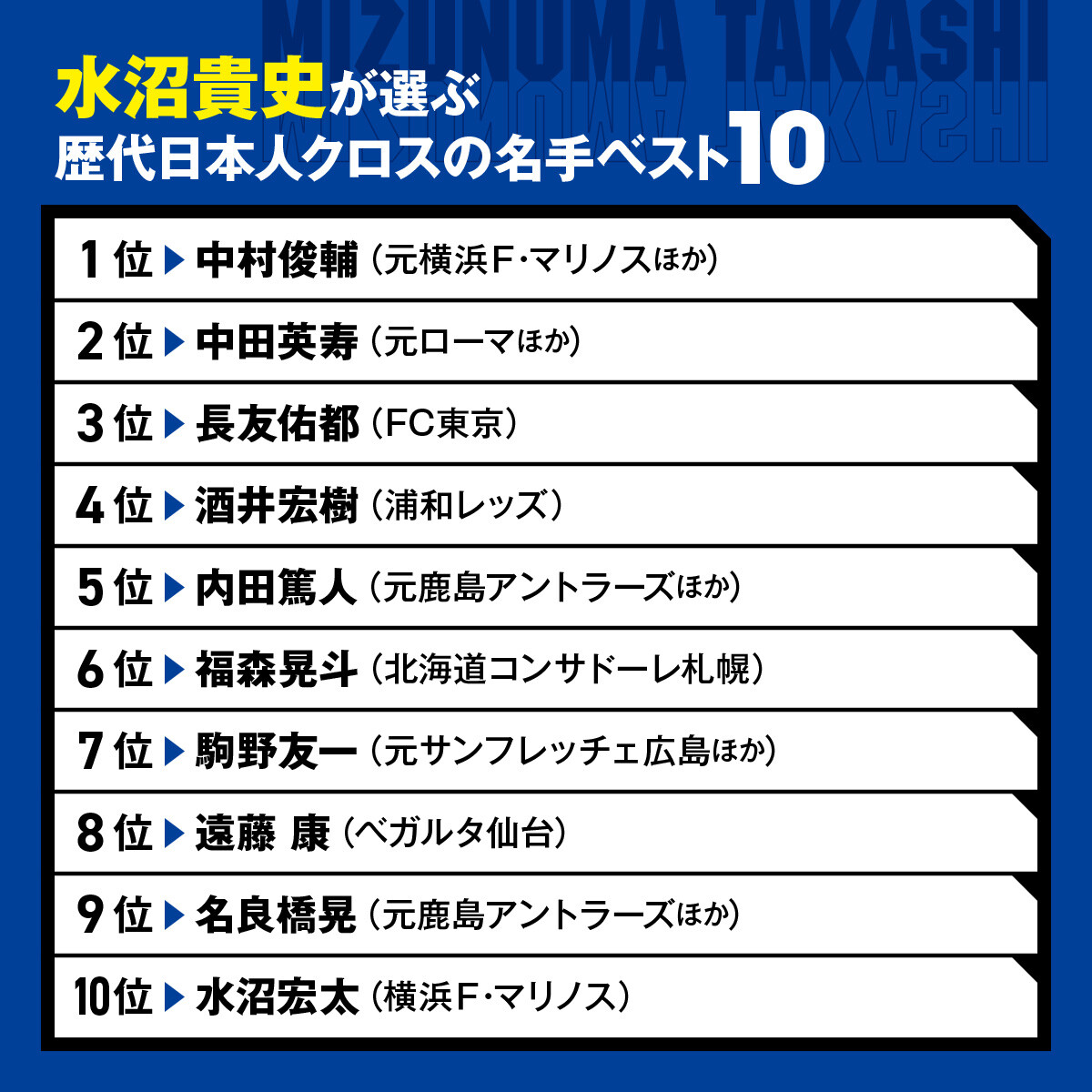

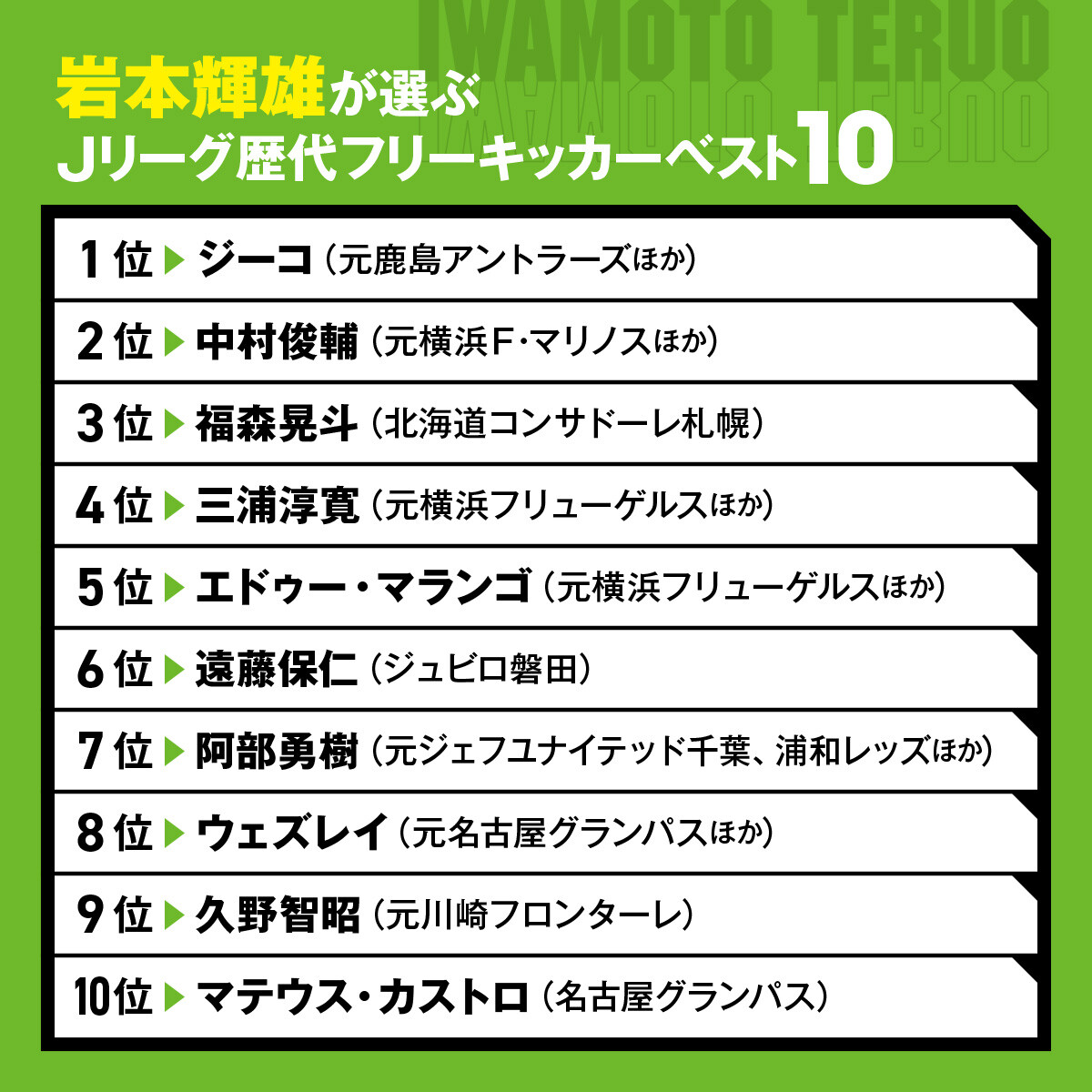

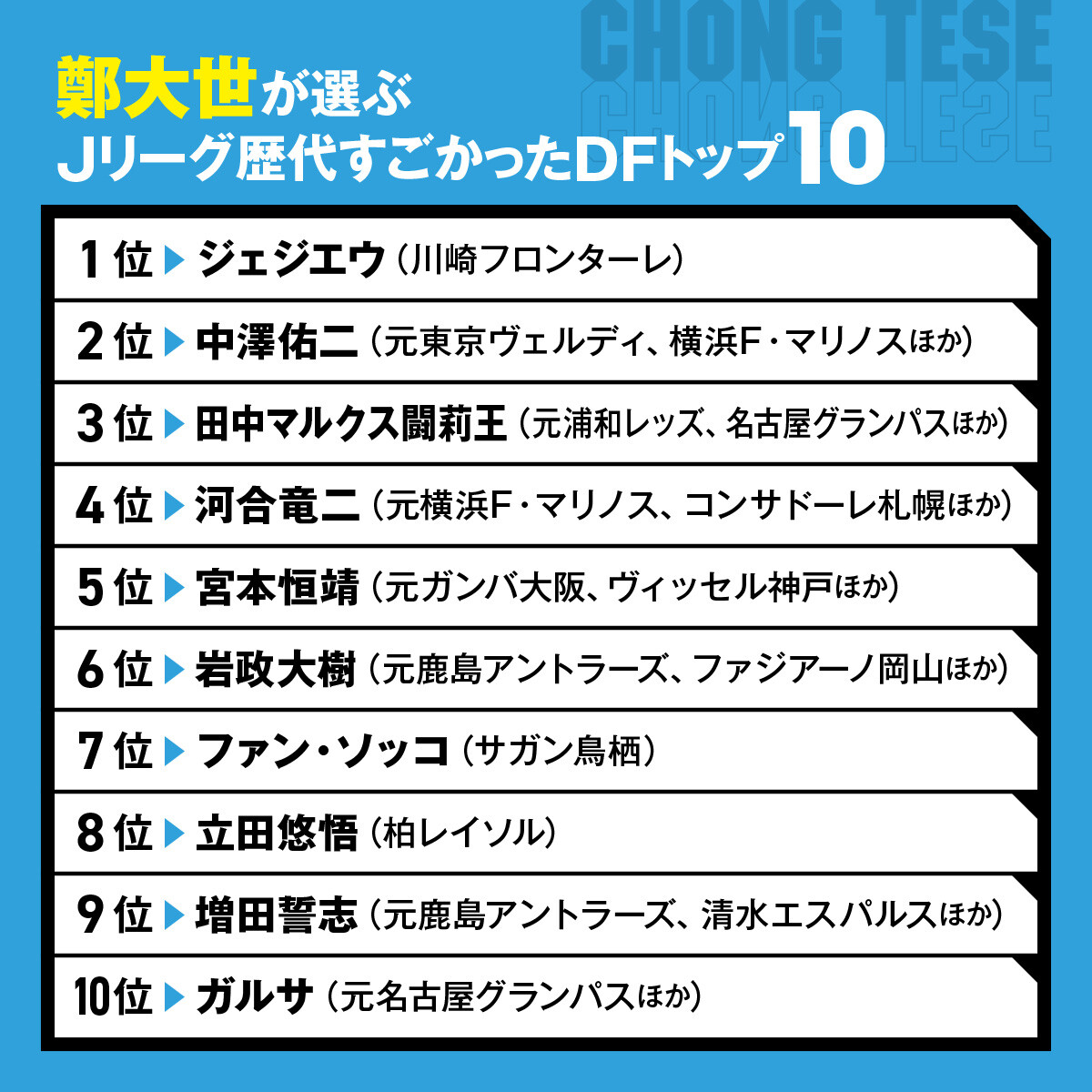

元サッカー日本代表・Jリーガーが選んだ、スゴイ選手ランキング

4 / 4