サッカー日本代表の世界への扉を開けたのは30年前のユース世代 予選突破は簡単ではなかった時代 (4ページ目)

【思い出の多いエクアドルでの大会】

実は、僕も高地には弱い。

ある日、ブラジルやドイツの試合を見るために、70キロほど離れたイバラという街に向かった(ここも標高は2200メートルほどある)。ところが、高地の影響で注意力が散漫になっていたのか、ホテルから外に出た瞬間に石畳に足を取られて捻挫してしまった。そのままイバラに行って試合を見たのだが、捻挫した足首はどんどん腫れあがってきた。

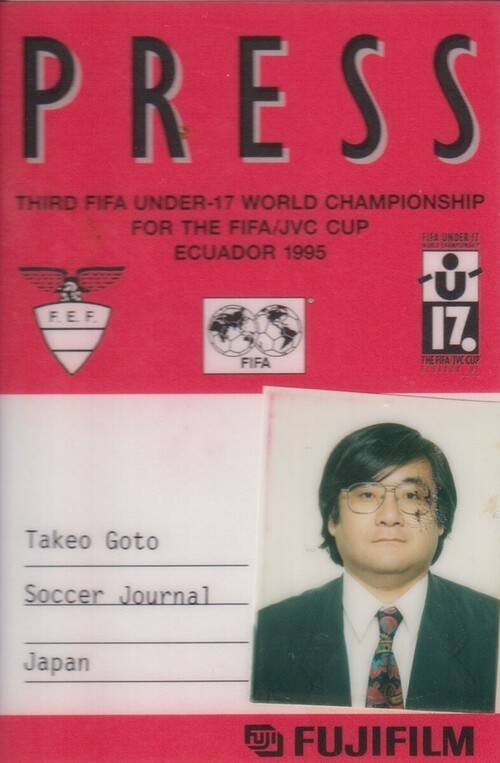

1995年U-17世界選手権を取材した後藤氏のパス(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る キトのホテルに戻ってから隣の薬局に行って、スペイン語の辞書で「捻挫」という言葉を調べながら説明した。実は、「インカ時代からの秘薬」でも出てきたら面白いなと期待していたのだ。たとえば、高山病による頭痛にはコカの茶を飲むのがインカ時代からの対処法だ。しばらくしたら、店員が「サロンパス!」と言って湿布薬を持ってきた。日本でもお馴染みの湿布薬だった。

1995年U-17世界選手権を取材した後藤氏のパス(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る キトのホテルに戻ってから隣の薬局に行って、スペイン語の辞書で「捻挫」という言葉を調べながら説明した。実は、「インカ時代からの秘薬」でも出てきたら面白いなと期待していたのだ。たとえば、高山病による頭痛にはコカの茶を飲むのがインカ時代からの対処法だ。しばらくしたら、店員が「サロンパス!」と言って湿布薬を持ってきた。日本でもお馴染みの湿布薬だった。

決勝戦の会場はキトではなく、太平洋に面した港町グアヤキルだった。港町だから標高はゼロメートル。赤道直下の熱帯気候である。ある時、市内の公園でベンチに座ってのんびりしていたら、突然、後ろでドサッという音がした。慌てて振り向いたら、そこには大きなイグアナがいた。頭上の樹々には無数のイグアナが群れていたのだ。

決勝の会場になったエスタディオ・モヌメンタルは、この街のバルセロナSCの本拠地で、6万人収容とこの国最大のスタジアムだ。ところが、このスタジアムはスラム街のそばにあって治安がよくないので有名なのだ。ある時は、たまたま通りかかったタクシーを捕まえられてホッとしたこともある。運転手が試合を見に来ていたのだった。

この年のU-17世界選手権は日本サッカーにとっても大きな転換点となった大会だが、僕自身にとっても思い出の多い大会だった。

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

【画像】5年後のメンバーは? 2030年のサッカー日本代表を識者たちが予想【フォーメーション】

4 / 4