サッカー日本代表と対戦するサウジアラビア オイルマネーによる強化の歴史 (3ページ目)

【1997年のサウジアラビアサッカー取材】

サウジアラビアは当時の日本人にとっては遠い国であり、実態は謎に包まれていた。僕は、同国を訪れて強化の現場を見てみたいとずっと思っていたが、当時サウジアラビアは入国することも至難の業だった。

そもそも観光ビザというものが存在せず、政府や団体、企業等の招聘状がなければ絶対に入国許可が降りなかったのだ。

1997年のフランスW杯予選の時、僕は1次予選から日本以外の試合も見て回っていた。日本は第4組に所属し、3月にオマーン・ラウンドがある。そして、その直後にジッダでサウジアラビアやマレーシアなどの第1組の試合が予定されていた。

そこで、僕はなんとかして入国できないかと画策を始めた。1996年のアジアカップの時に知り合ったゾラン・ジョルジェビッチというセルビア人指導者が「サウジアラビア連盟には顔が利く」と言っていたのを思い出し、「ビザを取れないか?」と相談したのだ。

そうしたら、オマーン滞在中に「入国許可が下りた。ジッダ空港に書類がある」というFAXが来たのだ。そのFAXを持ってマスカットのガルフ航空に行ったのだが、「ビザの現物がないと航空券は売れない」と言われ、押し問答を繰り返した末にようやく手にしたチケットで僕はジッダに向かった。

しかし、空港の入国審査では別室に連れて行かれ、そこで1時間以上放置されてしまう。結局、書類が見つかってなんとか入国できたのだが、ホテルに着いてパスポートを出したら「緊急ビザとは珍しい」とホテル従業員に感心されてしまった。

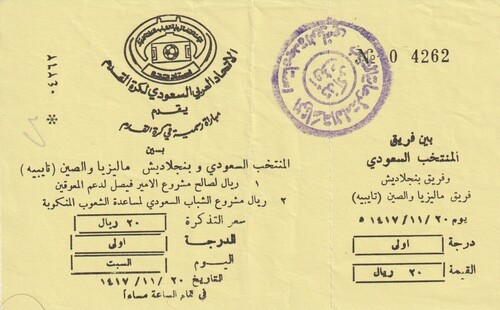

フランスW杯1次予選サウジアラビア対マレーシア戦のチケット(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る 1次予選の大会があったジッダは紅海に面した港町で、旧市街が残っていてなかなか風情のある街だった。大会終了後、僕は首都リヤドに移動して、アル・ヒラルやアル・ナスルなどのクラブや連盟の取材に回った。

フランスW杯1次予選サウジアラビア対マレーシア戦のチケット(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る 1次予選の大会があったジッダは紅海に面した港町で、旧市街が残っていてなかなか風情のある街だった。大会終了後、僕は首都リヤドに移動して、アル・ヒラルやアル・ナスルなどのクラブや連盟の取材に回った。

クラブの施設は政府が一斉に建設したもので、どのクラブも基本設計はまったく同じ。選手たちの給料もすべて国の出資。「つまり、彼らは公務員のようなものなのさ」とあるコーチが説明してくれた。

1997年当時のアル・ナスルの正門(写真は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る 一方、少年チームのコーチはほとんどがボランティアだった。

1997年当時のアル・ナスルの正門(写真は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る 一方、少年チームのコーチはほとんどがボランティアだった。

世界最大の産油国の豊かなエリート階層は午前中だけオフィスワークをして、午後は余暇という羨ましい生活をしていた。だから、その時間にコーチをするのだそうだ。そうした熱心なコーチの下で、少年たちが育ってきていた。

そんな環境のなかから、当時国際試合出場数の世界記録を作ったマジェド・アブドラー(1994年までに117試合出場)や先述したオワイランなど、スター選手も次々と生まれていたのだ。

アル・ヒラルではオーナーである王族にもインタビューをした。王族たちは、同じ王族の一員である他のクラブのオーナーとの対抗心から、ポケットマネーを競って出資。自らが経営する企業グループがスポンサーとなっている。

オーナー私邸に招待されてディナーをご馳走になったが、広大な芝生の庭ではミニゲームが行なわれていた。FWをやっていた選手の巧みなテクニックに驚いたのだが、それもそのはず、アル・ヒラル所属の代表選手だった。

国家から投じられる資金はその後もますます巨額化。今では強豪クラブにはワールドクラスが次々と加わり、2034年W杯開催も控えて施設も充実してきている。

だが、金に飽かせた強化策は限界も露呈。このところ、代表チームの戦績は芳しくないのが現状だ。

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

【画像】サッカー日本代表 2026年ワールドカップのメンバー予想【フォーメーション】

3 / 3