複雑化するサイドバック戦術をかつての第一人者・加地亮はどう見ているか「メリットもあるがリスクもある」「日本代表ではまだ時間がかかる」 (3ページ目)

【サッカー日本代表ではまだ時間がかかる】

最近の日本代表の試合でもSBが中にポジションを取るようになってきました。3月のウルグアイ戦の左SBには伊藤洋輝選手(シュツットガルト)、コロンビア戦ではバングーナガンデ佳史扶(FC東京)選手が入り、右SBには菅原由勢選手(AZ)が両試合とも先発しました。

そのなかで内側に入ってプレーすることもありましたが、まだ入った時の位置が低く、相手のサイドハーフやウイングと正対する形になっていました。これでは相手もプレスを真っすぐかけるだけでいいので、相手を惑わせる形にはなっていません。相手にとって怖いポジションを取るのは、まだ難しいのかなと感じました。

周りとのコミュニケーションがまだそれほど取れてないと思いますし、これから連携を構築していく段階なので、組織として機能させるにはまだ時間がかかると思います。

世界のトップレベルに目を向けると、SBの役割はより複雑化、多様化しているように思います。たとえばプレミアリーグのアーセナルで活躍する左SBのオレクサンドル・ジンチェンコ選手は、ボール保持時には左SBから完全にボランチの位置に入って、SBではなく、中盤の選手としてプレーすることが多々あります。

マンチェスター・シティのマヌエル・アカンジ選手は、本職はセンターバック(CB)の選手で、ボール保持時は3バックの右CBに入りますが、守備時にはボランチのジョン・ストーンズがCBの位置に下がり、アカンジ選手がSBに押し出されます。4バックにCBを4人並べるようにして、ビルドアップ機能はそのままにより守備の堅い戦術を取るようになっています。

アーセナルの冨安健洋選手も元々はCBが本職ですが、高い守備力を武器にSBとして信頼を獲得しました。このようにSBというポジションに、いろんな特性を持った選手が起用され、戦術的な立ち位置や役割がどんどん複雑になっていく傾向にあります。

今後も、こうした従来のSBというポジションに縛られない流れは進んでいくかもしれません。そのなかでSBはより前線を生かすための役割になっていくと思いますが、それが攻撃的な選手なのか、守備の強い選手なのかは、そのチームの監督の考え方によるでしょう。

いずれにしても、この先もSBがどのようなポジションへ進化を遂げるのか楽しみです。

加地 亮

かじ・あきら/1980年1月13日生まれ。兵庫県出身。滝川第二高校からセレッソ大阪に入団。その後、大分トリニータ、FC東京、ガンバ大阪でプレー。運動量豊富な攻撃的右サイドバックとして大活躍し、数々のタイトル獲得に貢献した。1999年ナイジェリアワールドユース準優勝メンバー。日本代表では国際Aマッチ64試合出場2ゴール。04年アジアカップ優勝。06年ドイツW杯に出場した。14年からはアメリカのチーバスUSA、15年からファジアーノ岡山でプレーし、17年に引退。現在は解説者として活躍中。

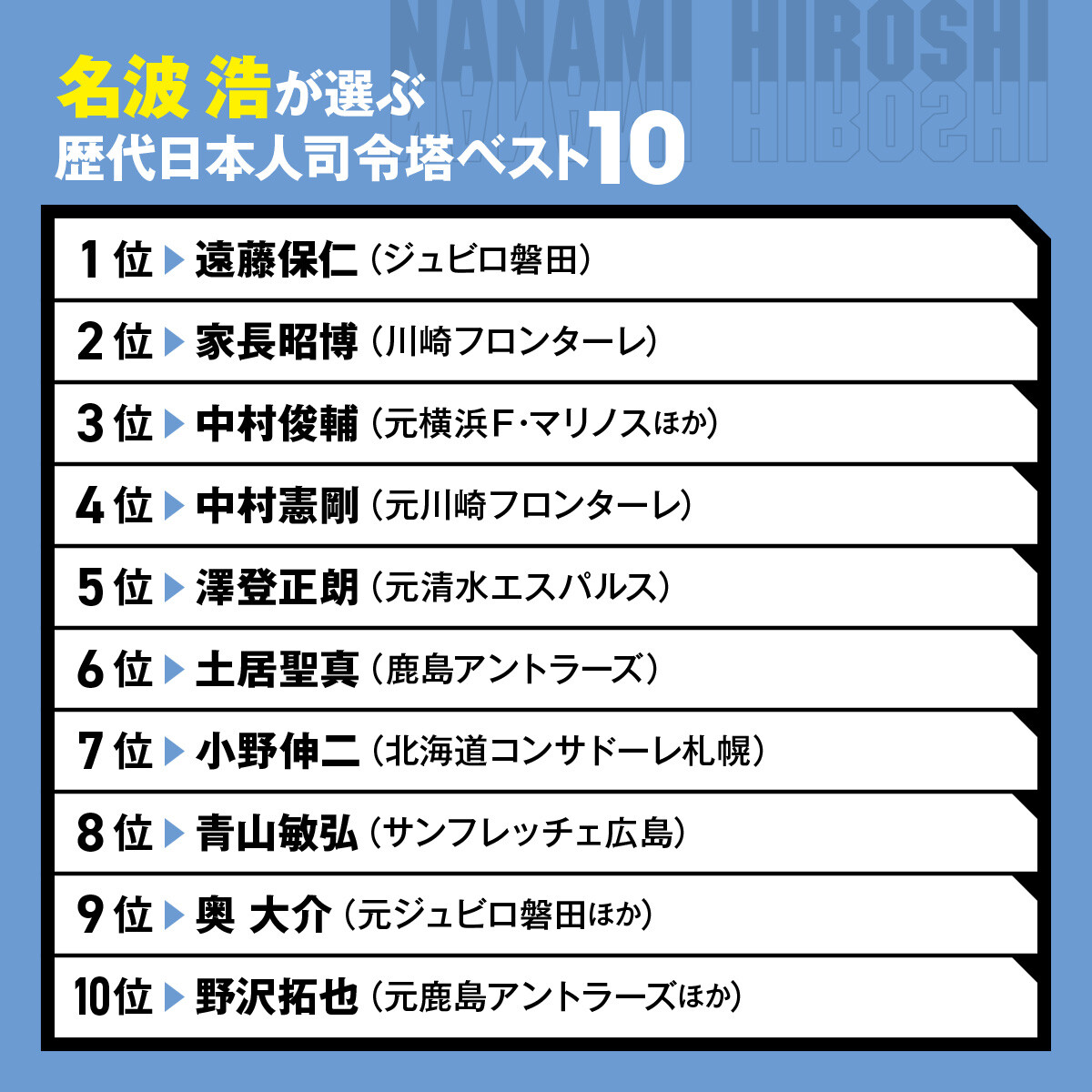

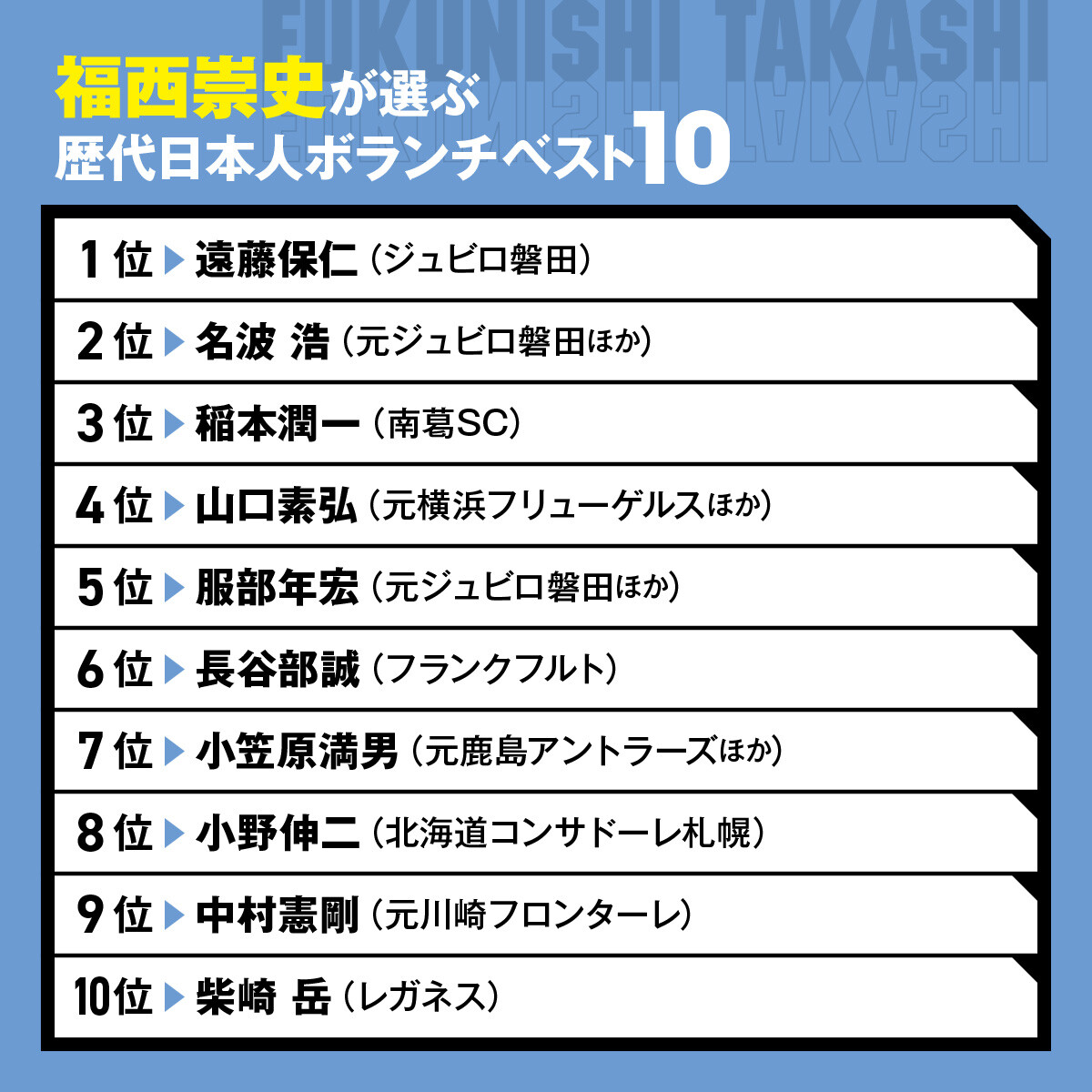

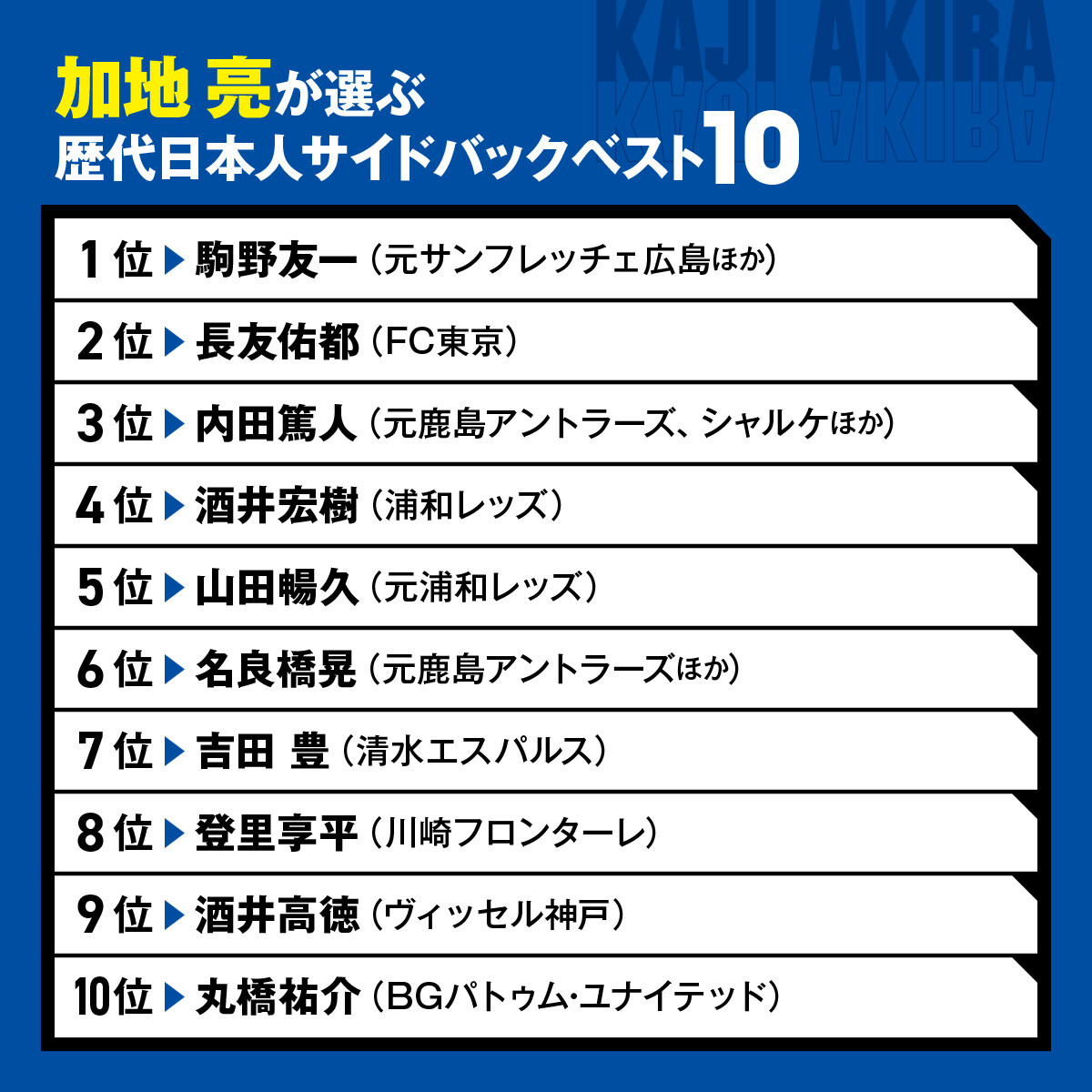

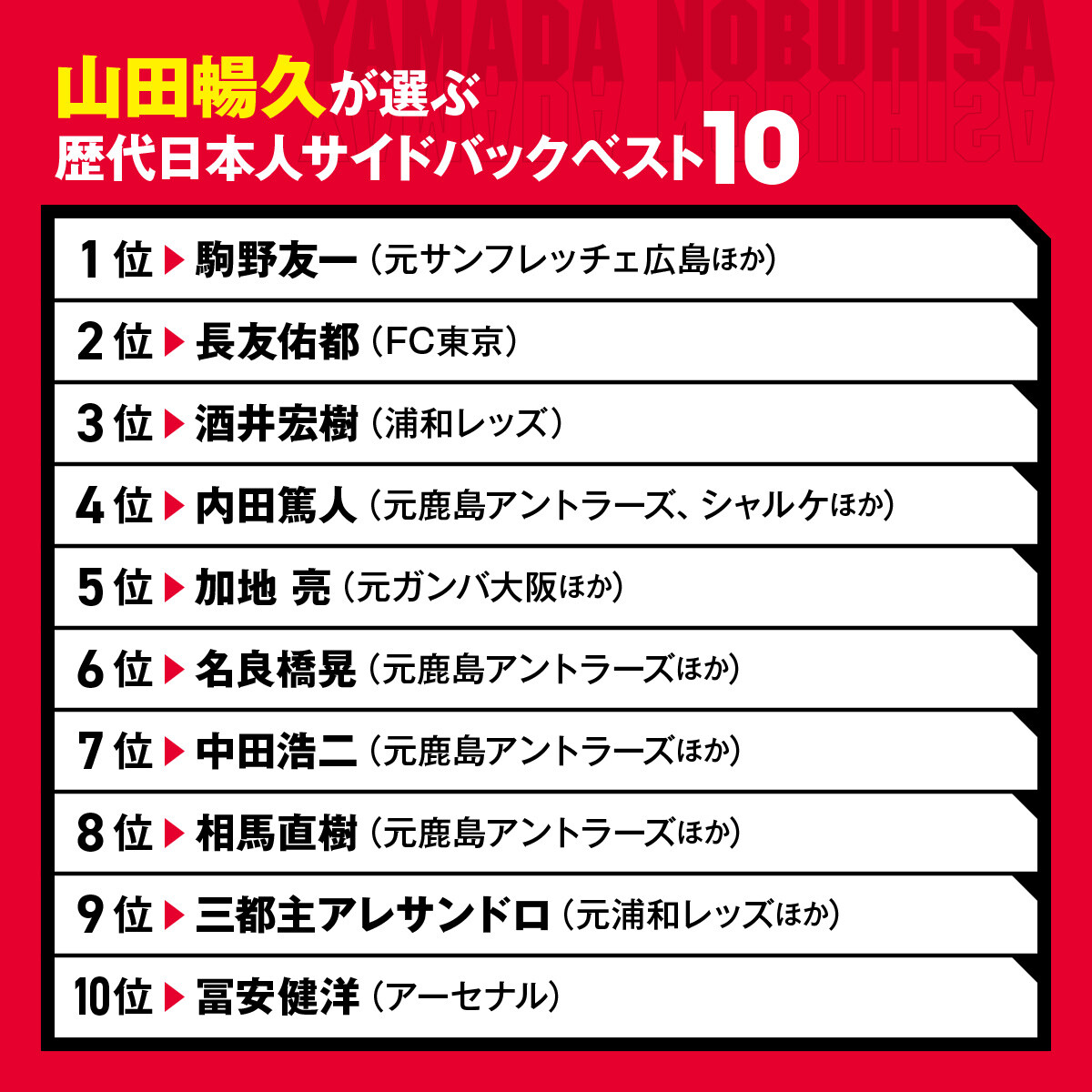

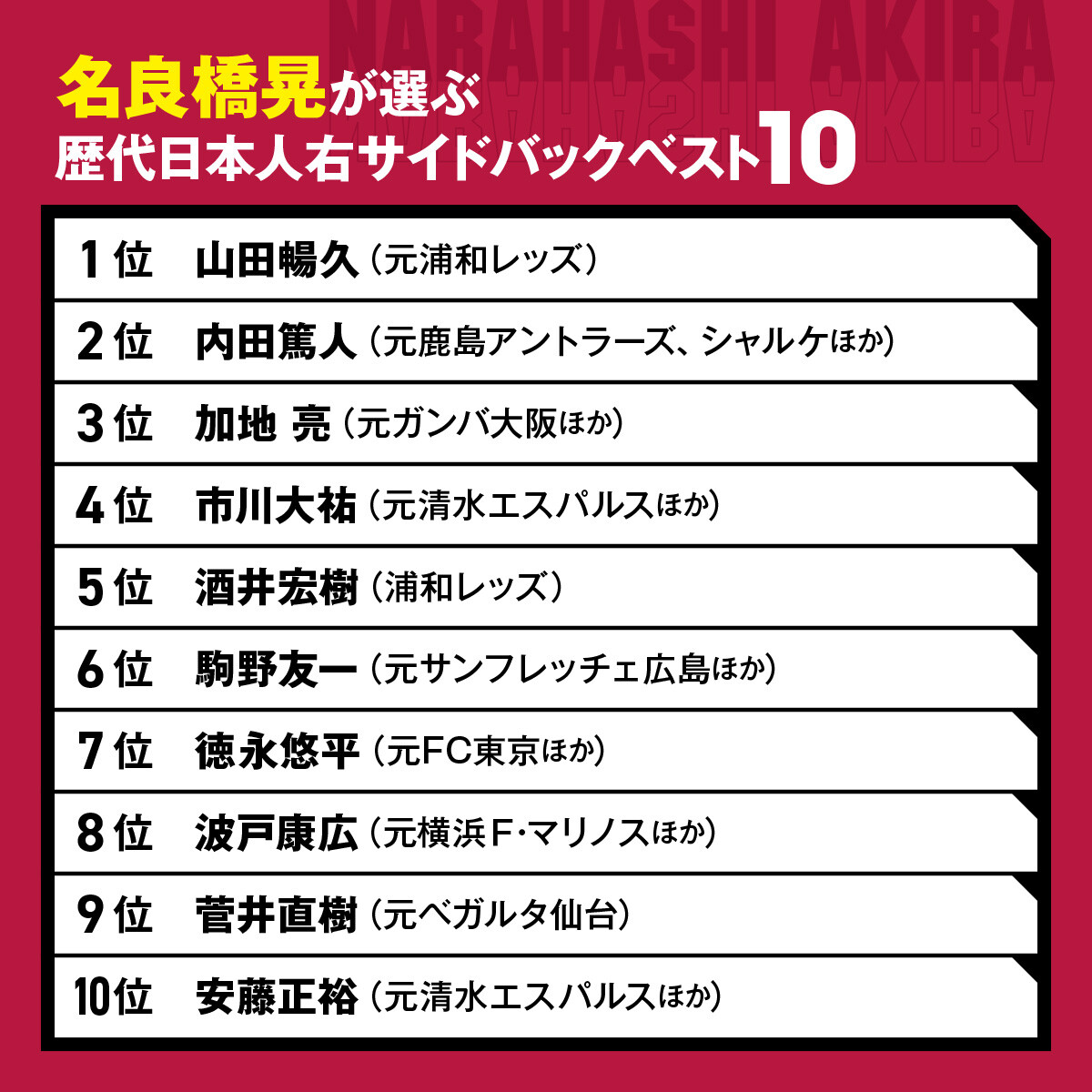

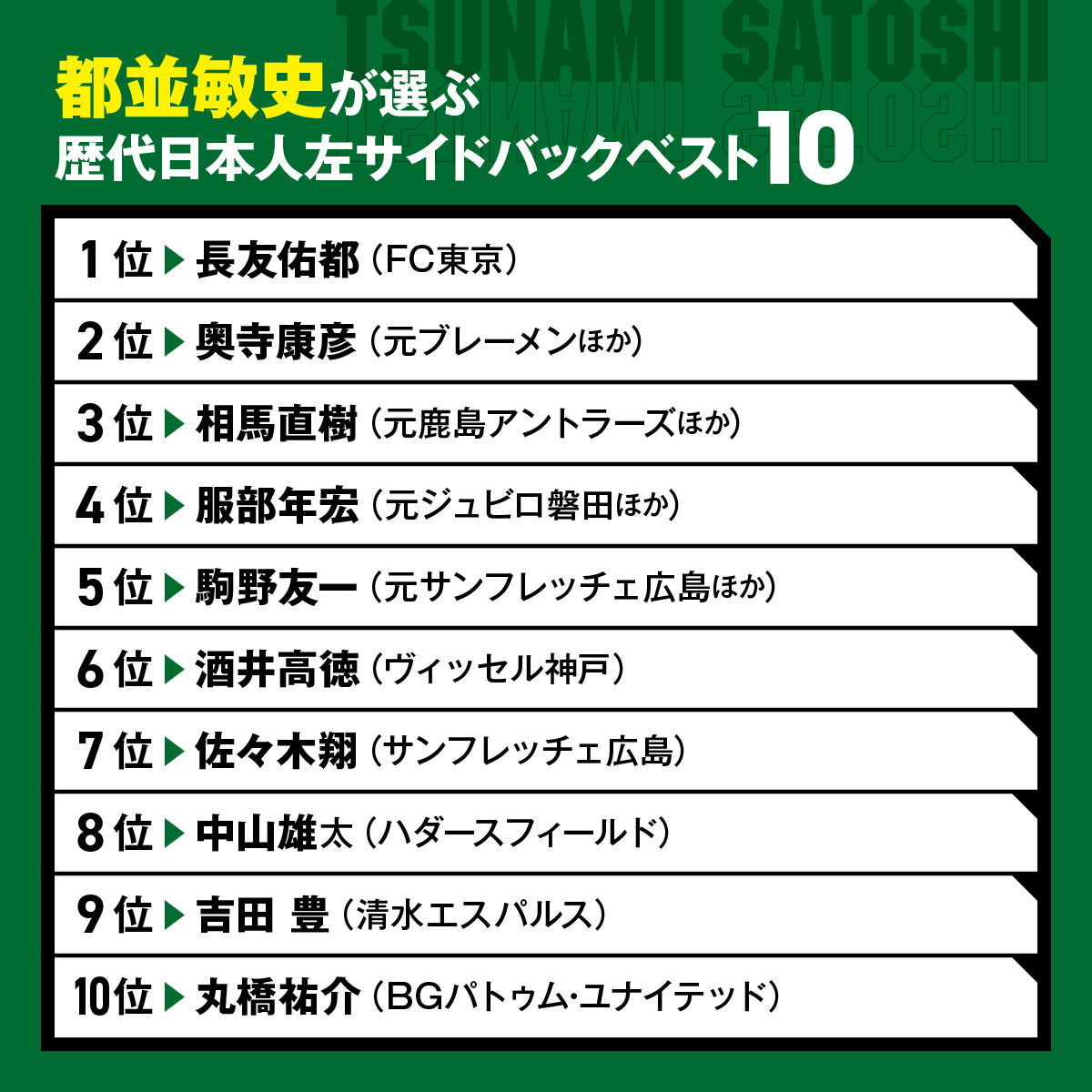

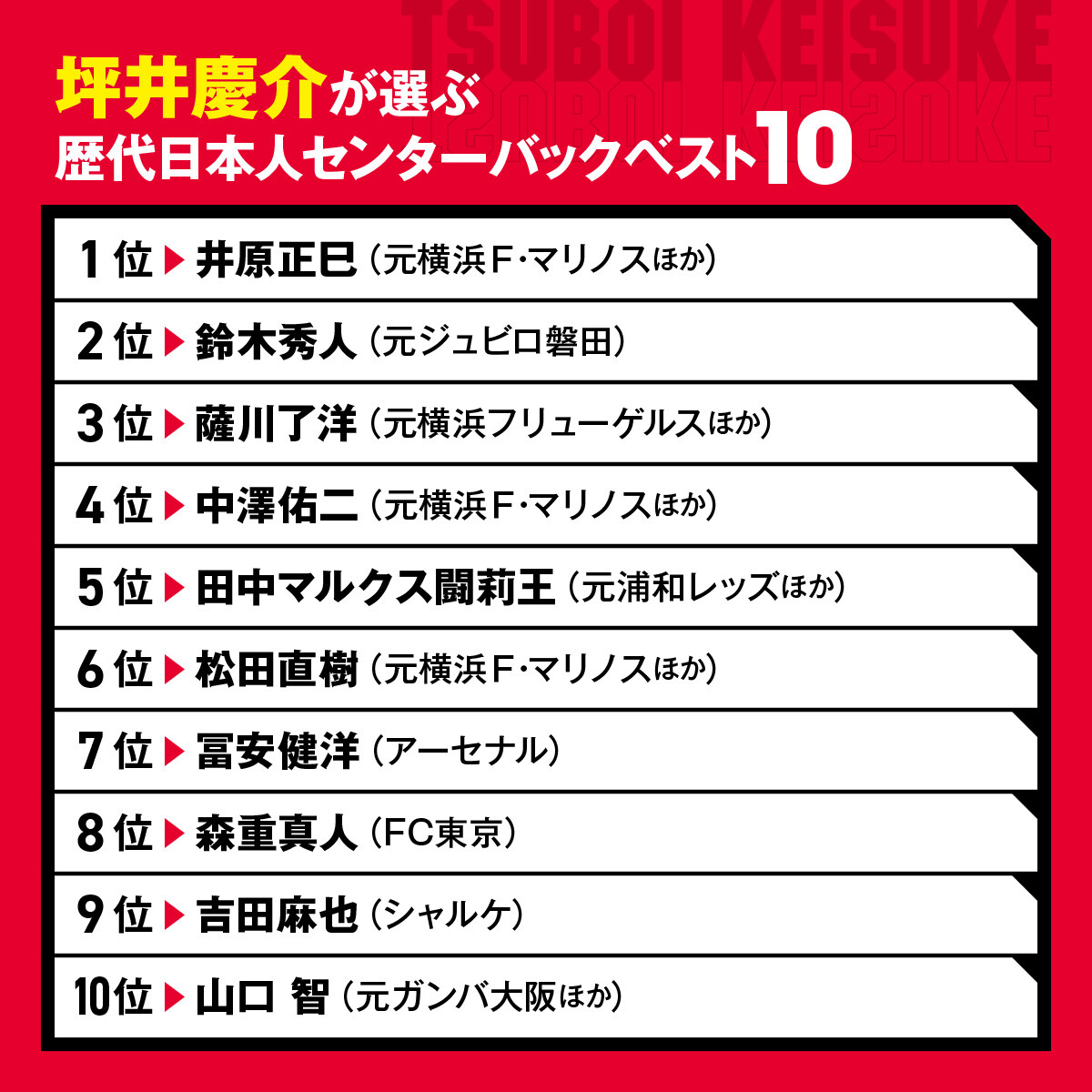

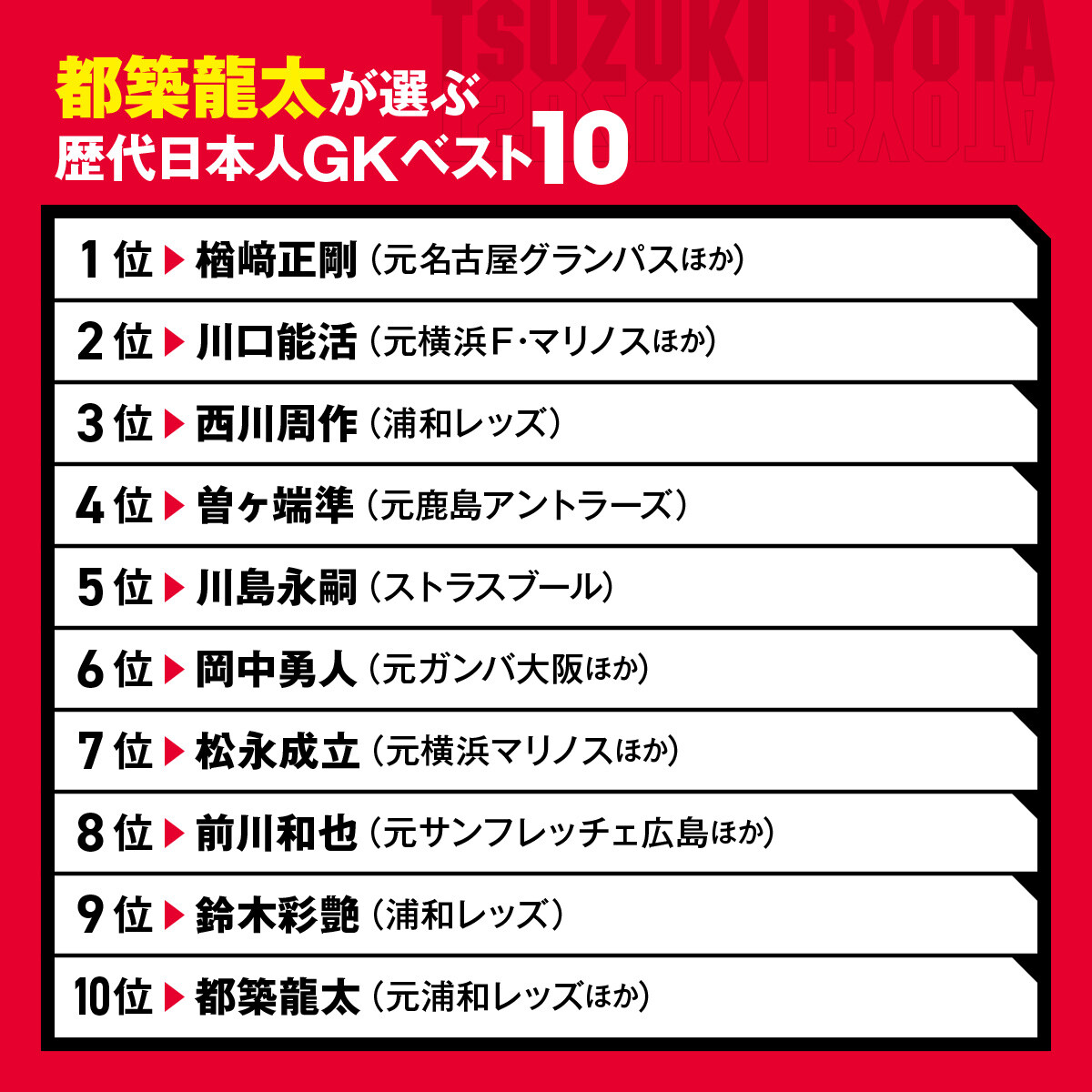

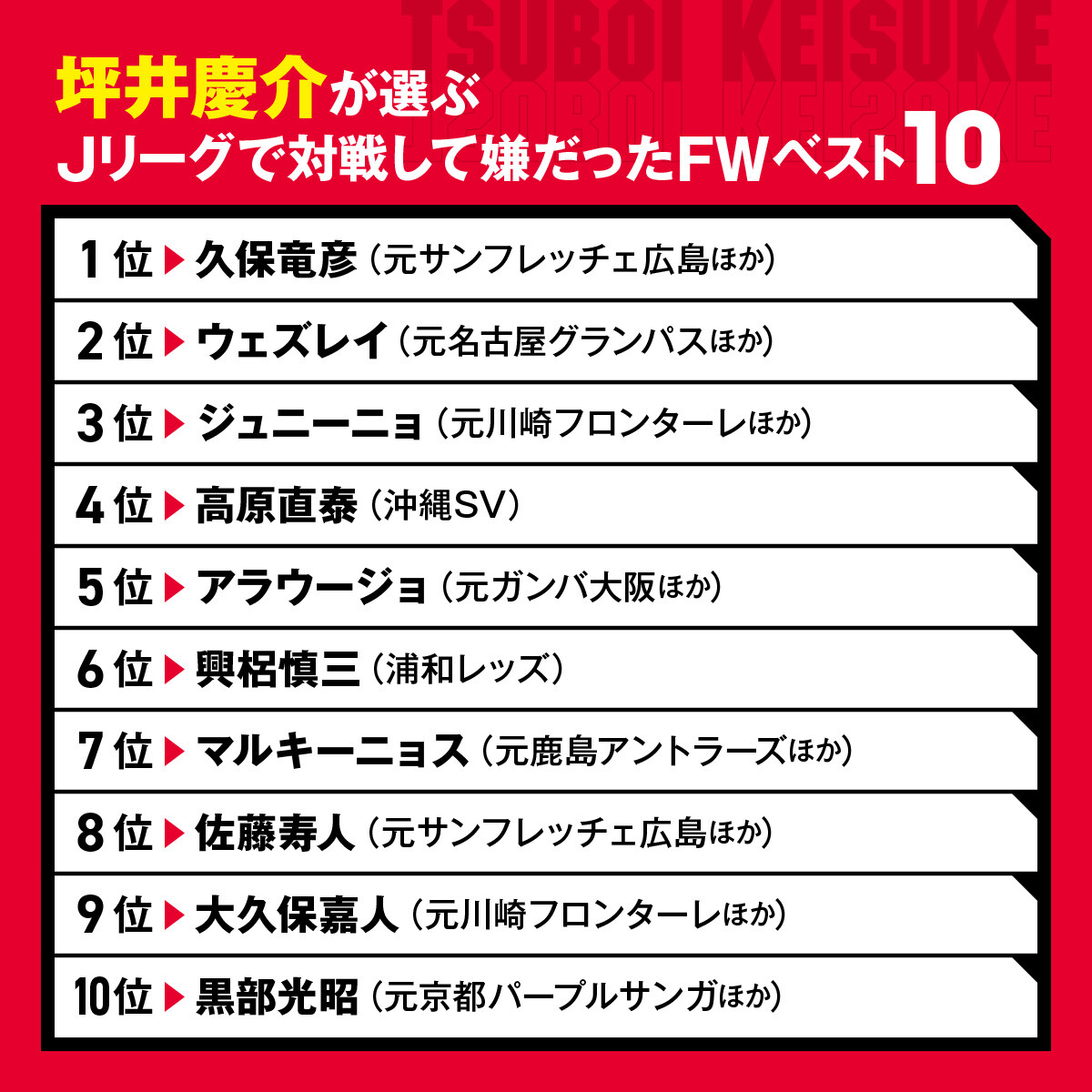

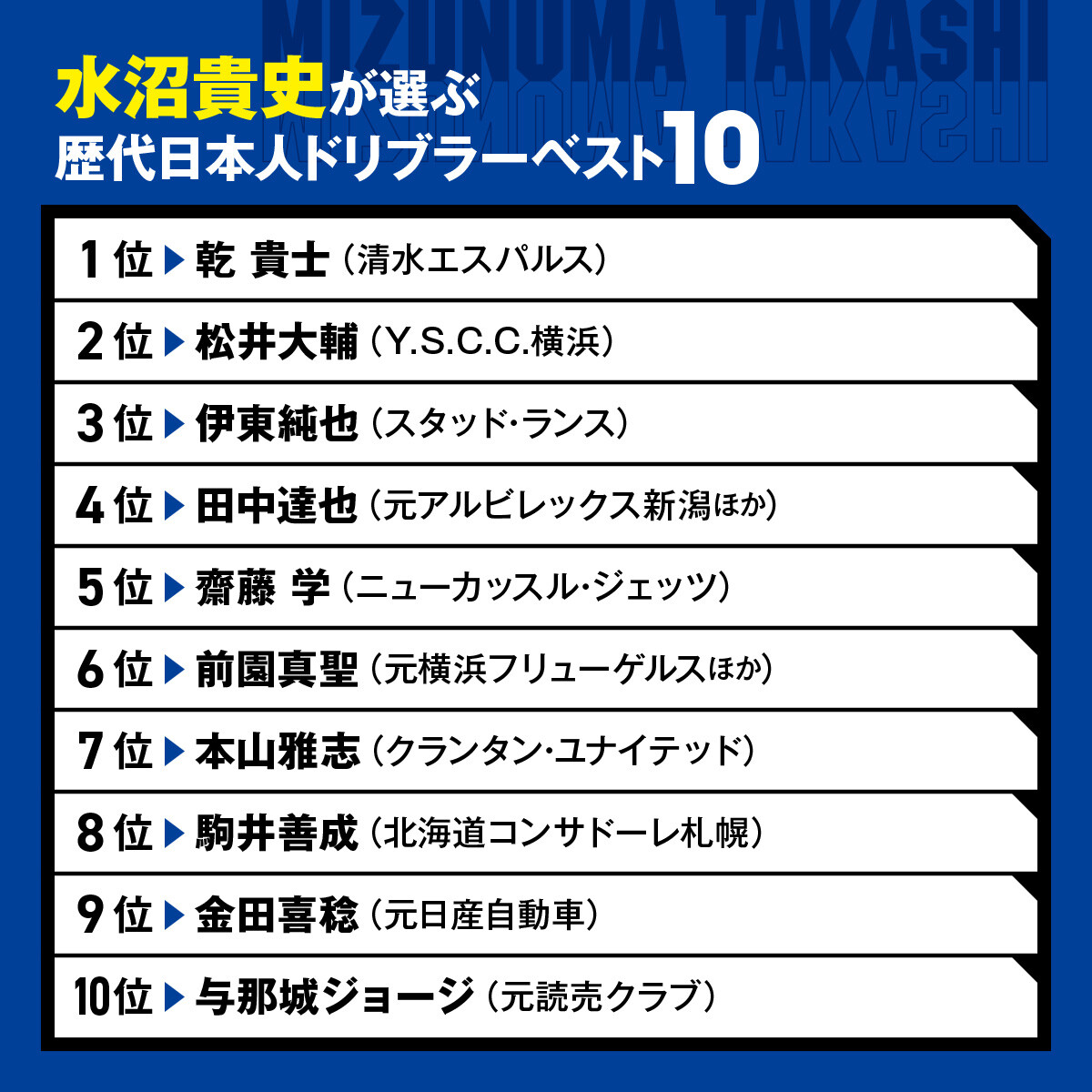

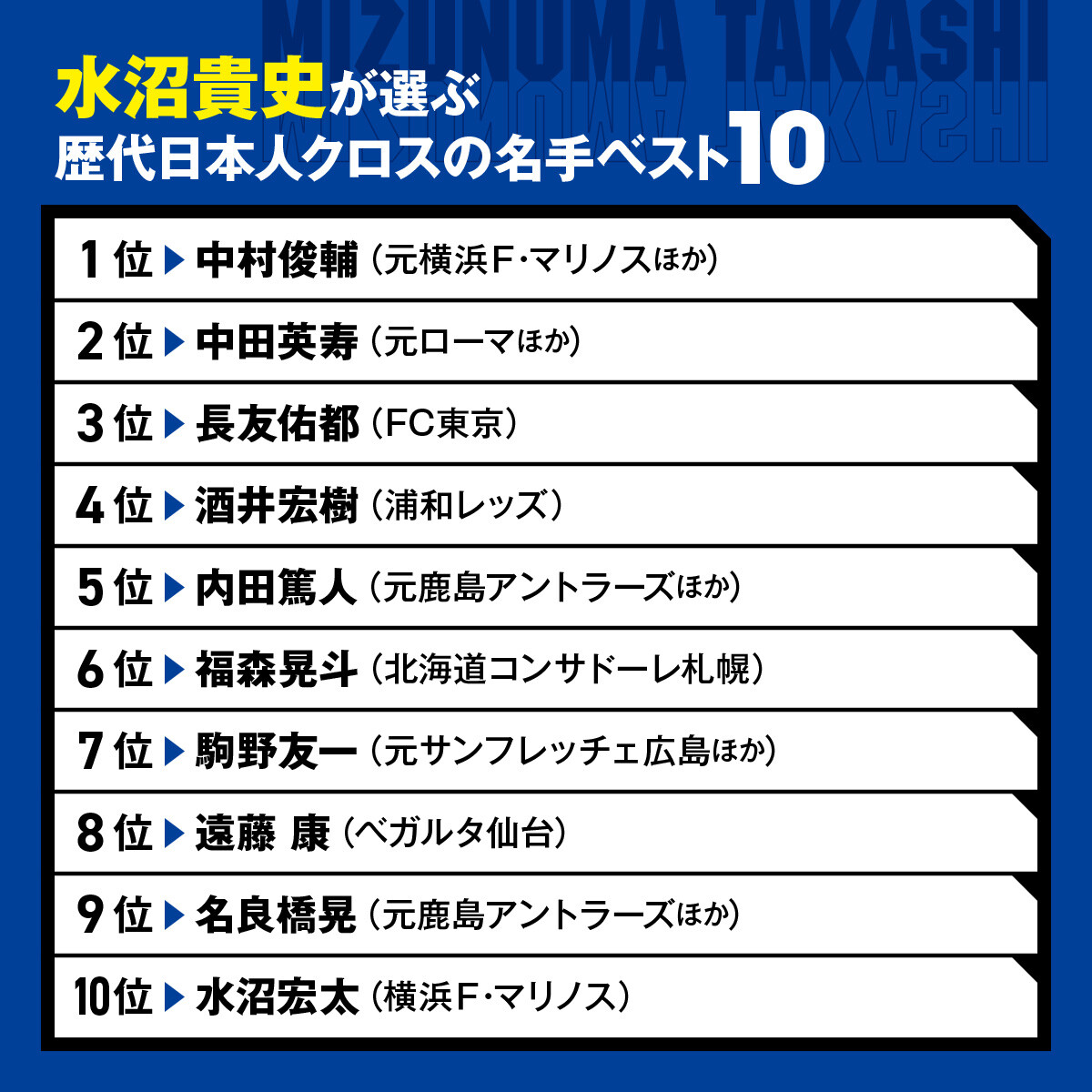

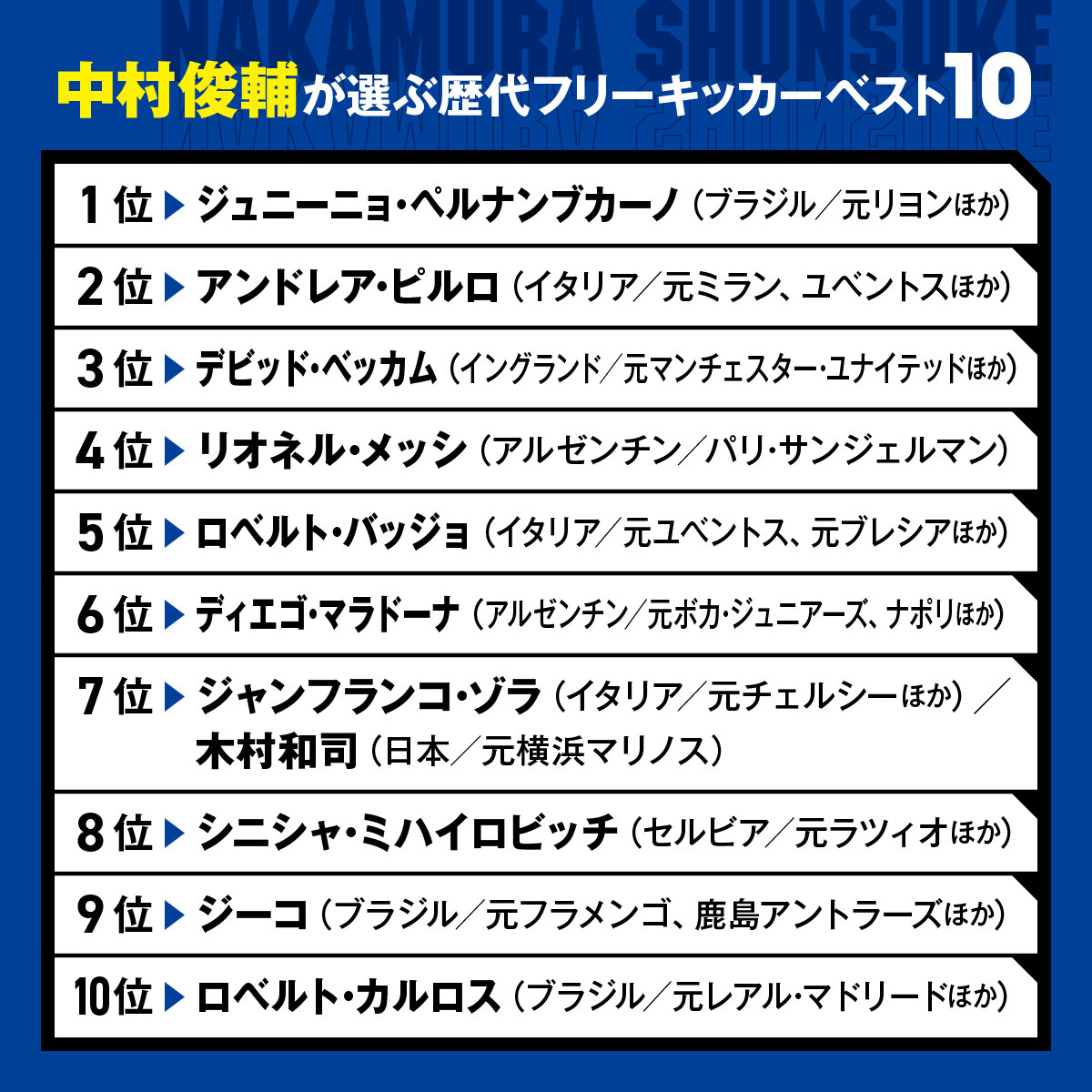

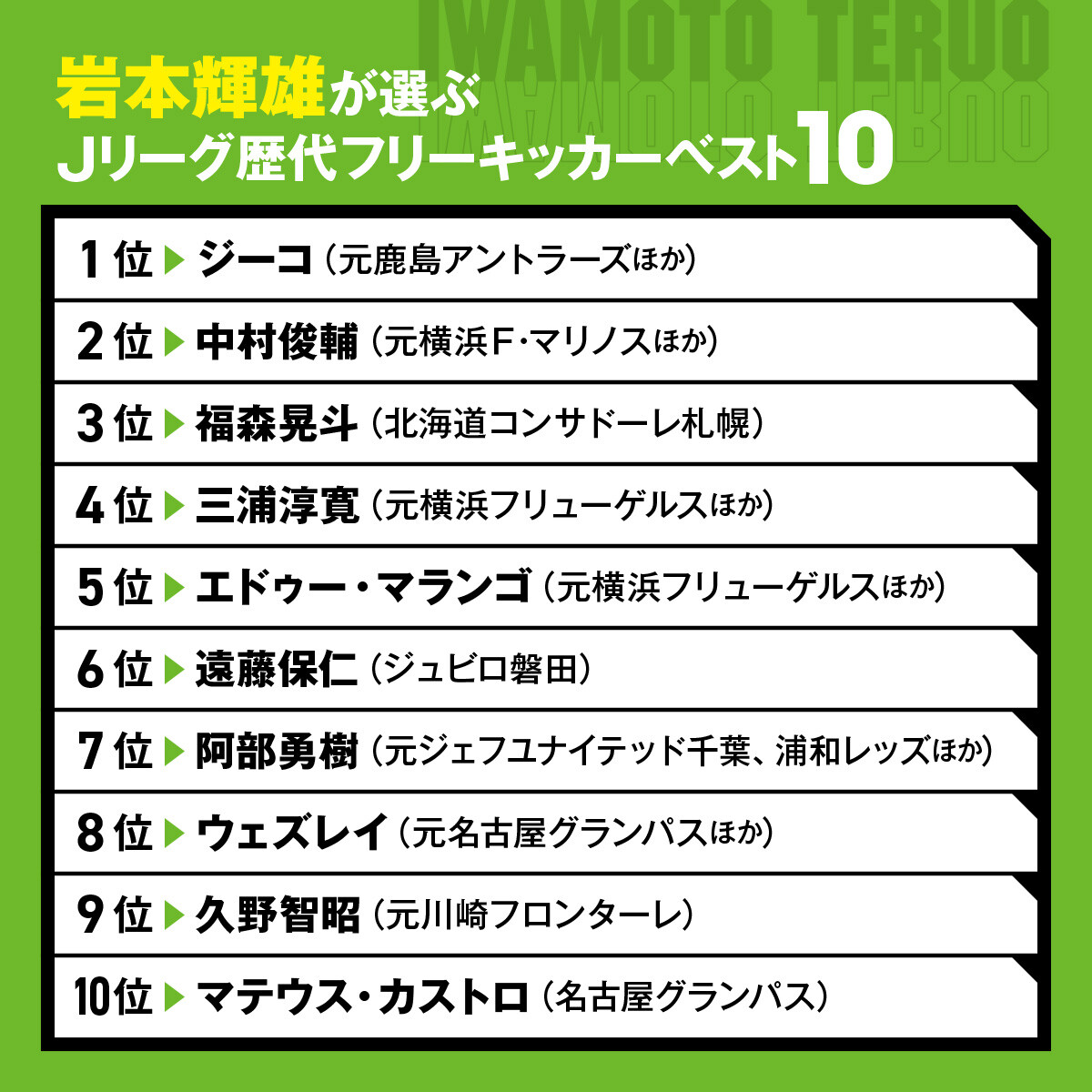

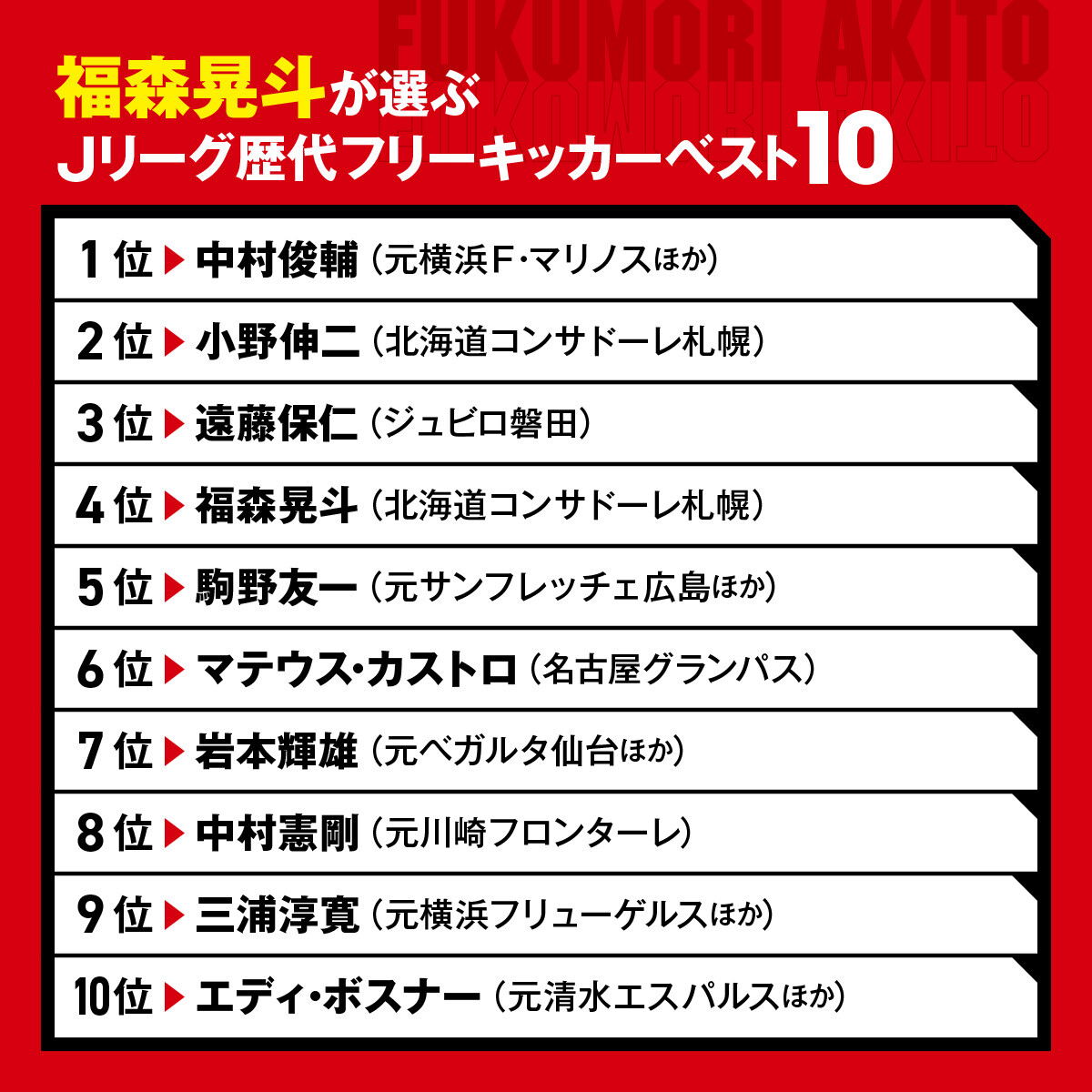

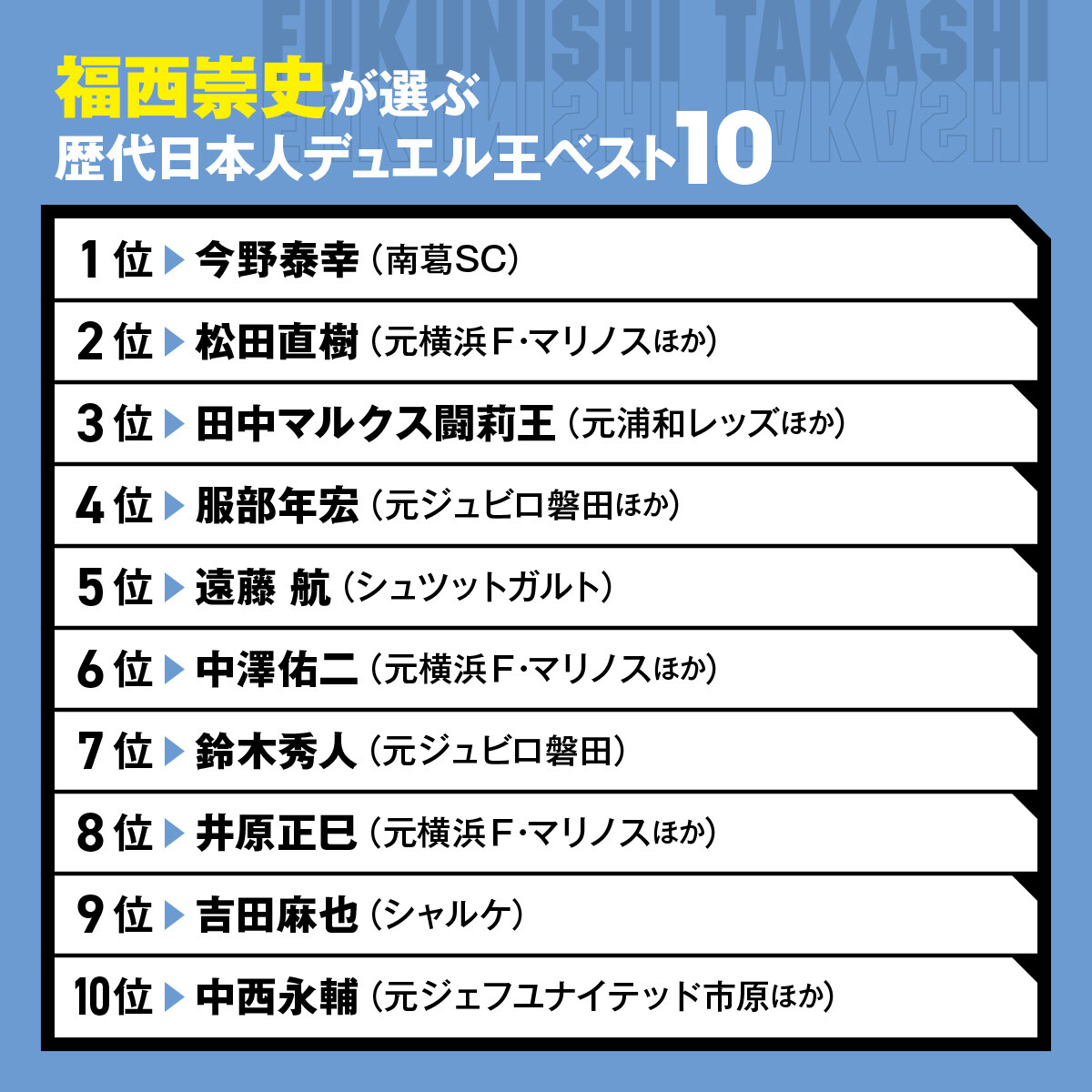

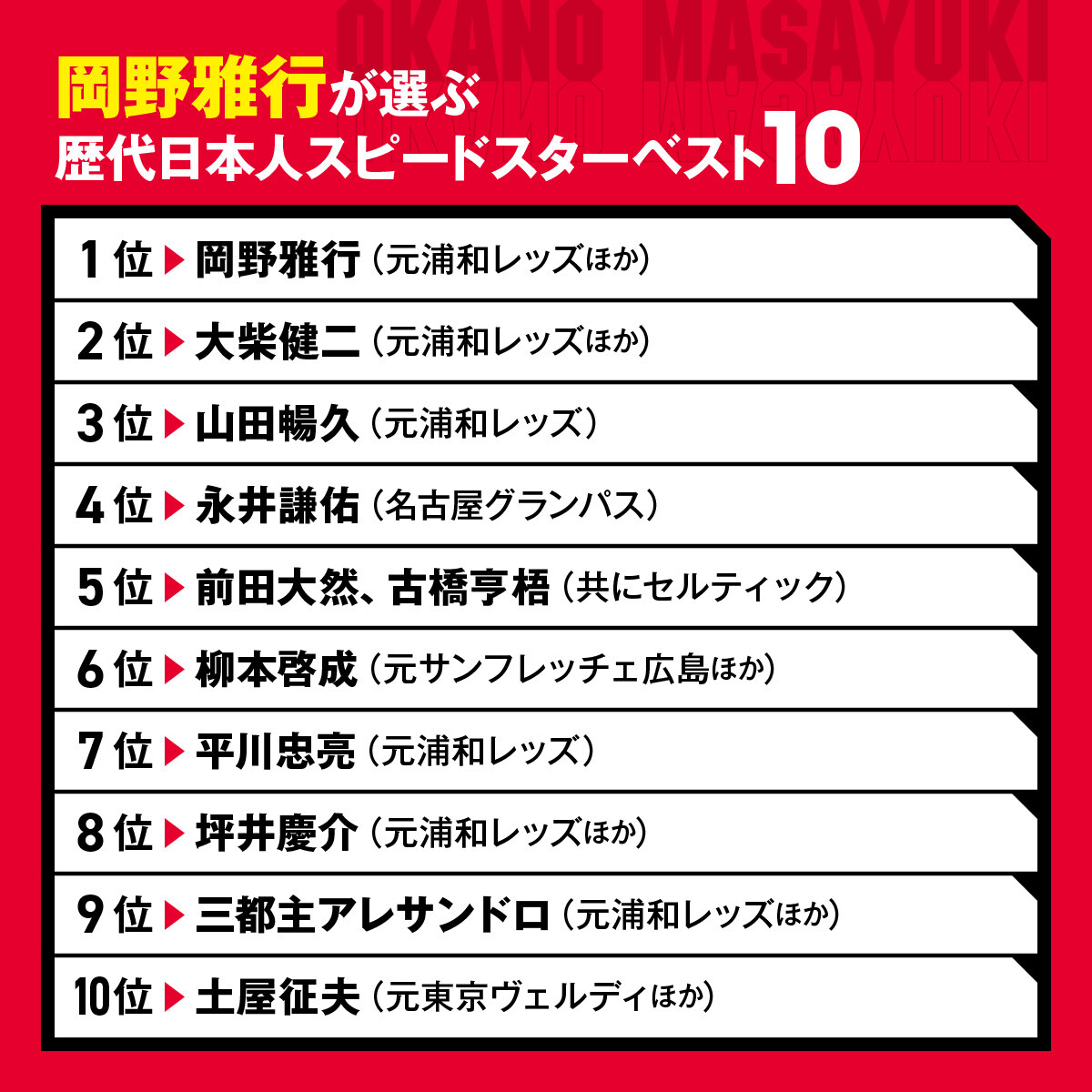

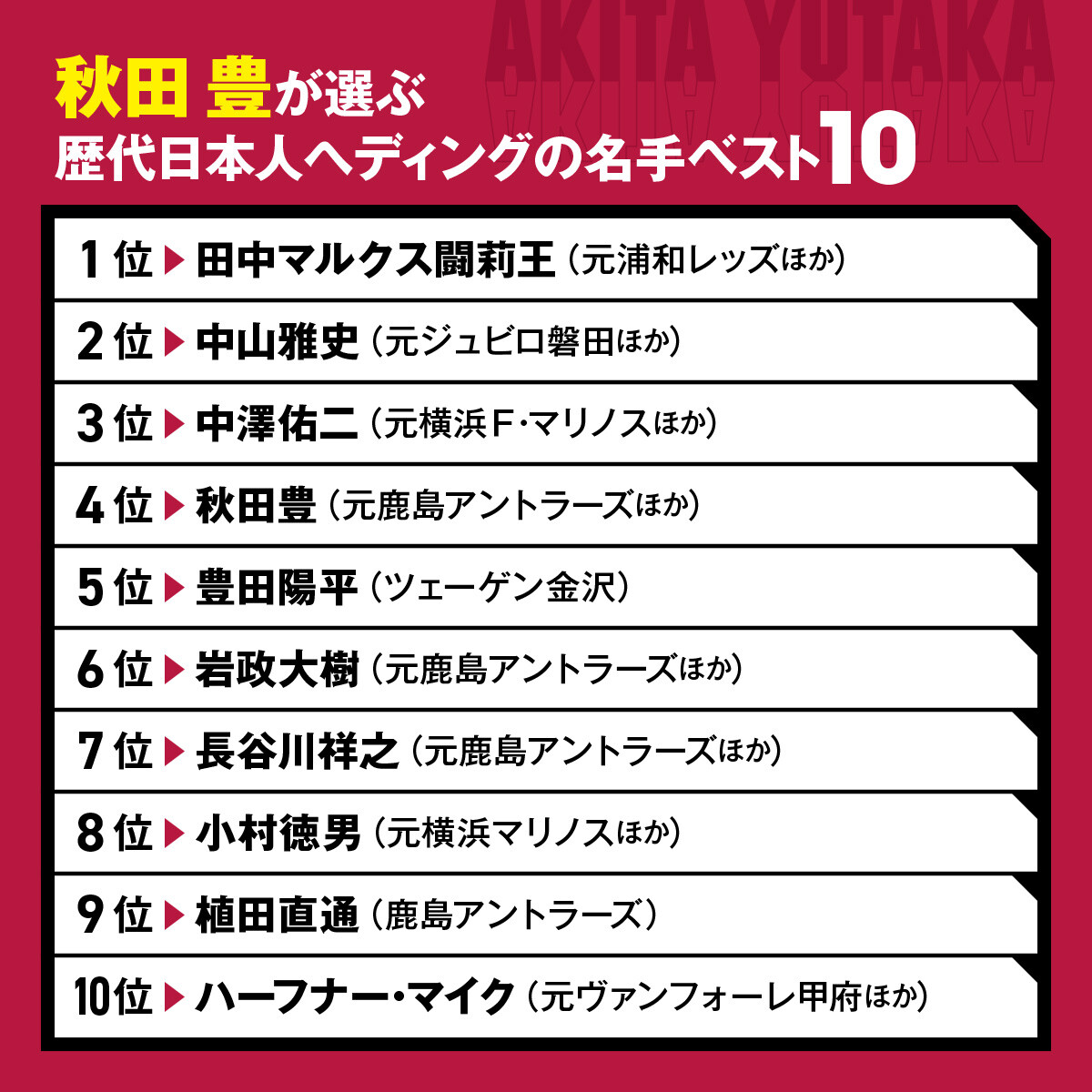

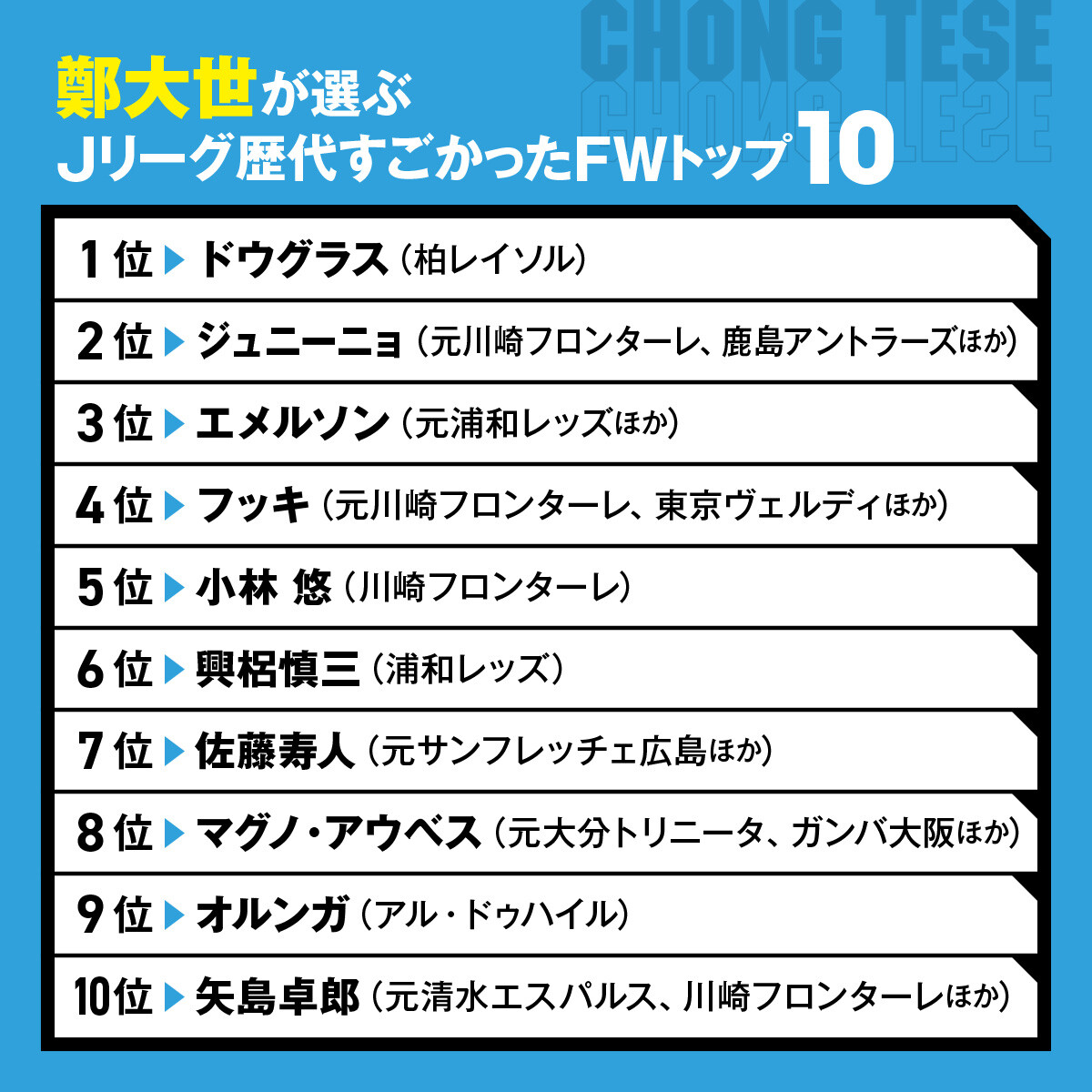

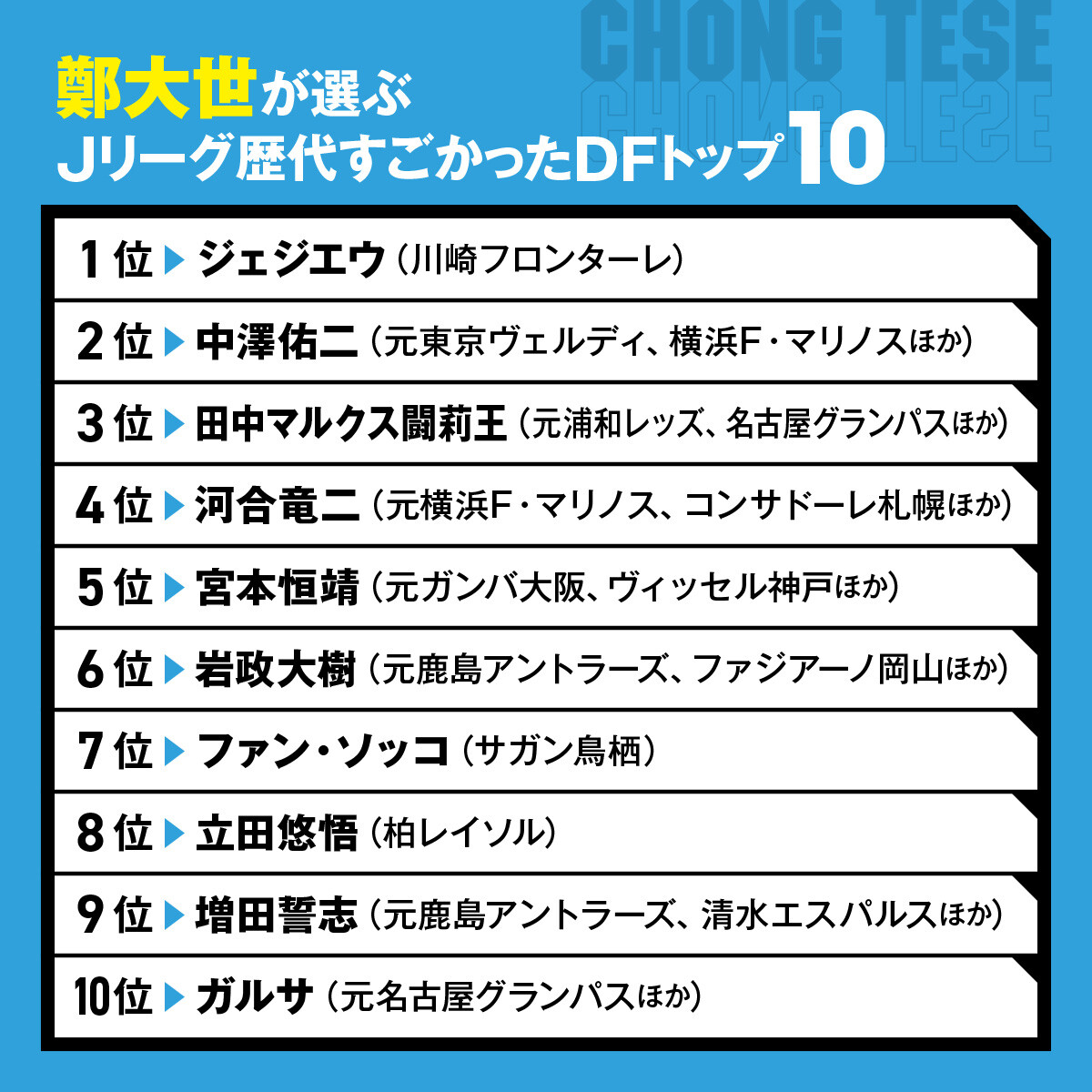

◆【画像・ランキング表】加地亮が選んだサイドバック、福西崇史が選んだボランチなど、元サッカー日本代表・Jリーガーが選んだ、スゴイ選手トップ10

3 / 3