阪神ドラフト1位・立石正広の才能が開花した高川学園での6年 恩師が驚愕した「頑張れる心」と「抜群の身体能力」 (3ページ目)

【一心不乱にバットを振る姿】

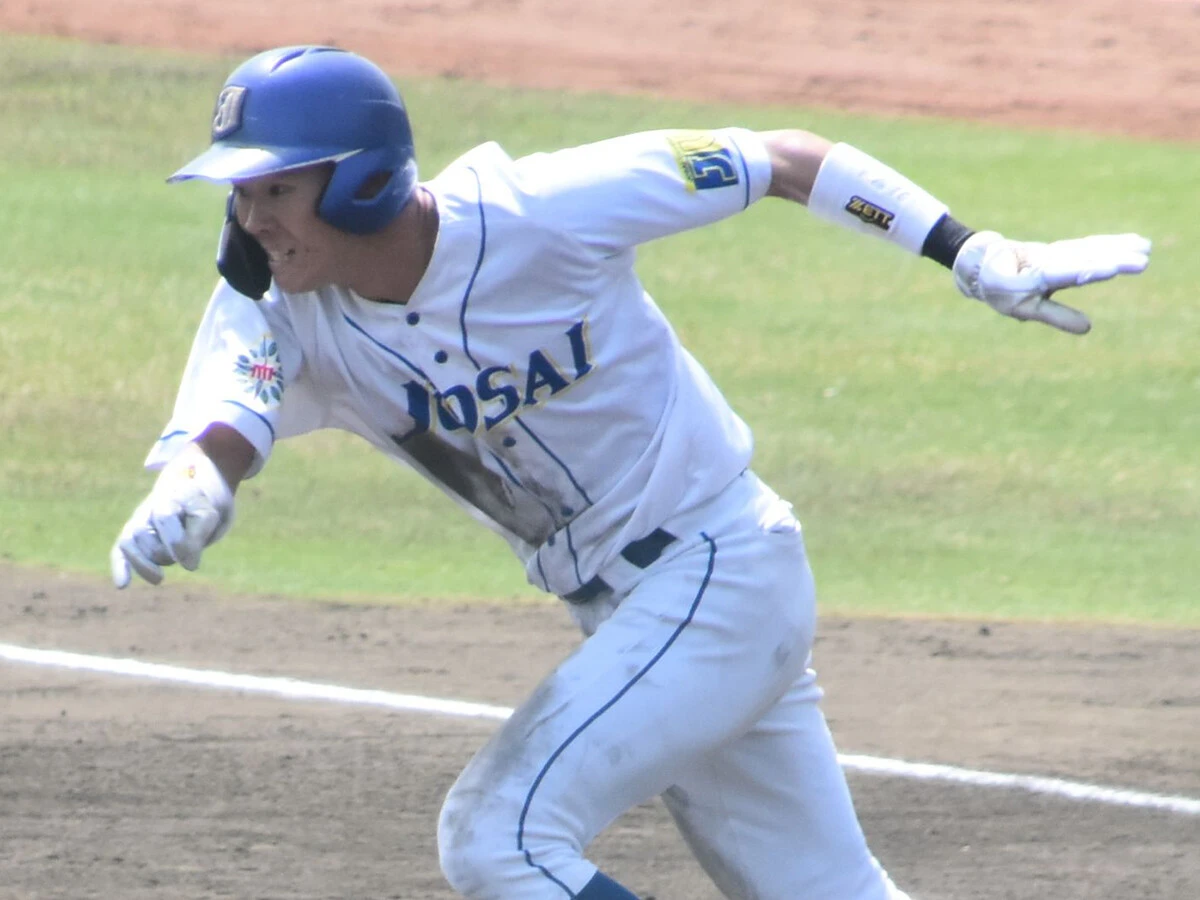

脳裏に焼きついて離れないシーンがある。立石が中学3年の冬、高校の練習に参加している時だ。ケガでほかの選手たちと一緒にとランニングメニューがこなせないなか、脇目も振らず一心不乱にティー打撃をこなしていた。

「ふつうの子なら、自分が走れないと、少し引け目を感じながらティー打撃をすると思うんです。でも、その表情、取り組む姿勢が、いま自分ができる精一杯のことを淡々とやるという感じがにじみ出ていて、黙々とバットを振っていた印象があります」

雨の日も風の日もバットを振り続けた日々は嘘をつかない。日を追うにつれ、フォロースルーが大きくなっていくのが見て取れた。

「高校に入学した時の身長は172、3センチでしたが、背丈に合っていないフォロースルーなんです。まだ当時は力がなかったので、打球はそこまで速くはありませんでしたが、長い物干し竿を振っているような感じで、ヘッドが効く子だなと思っていました」

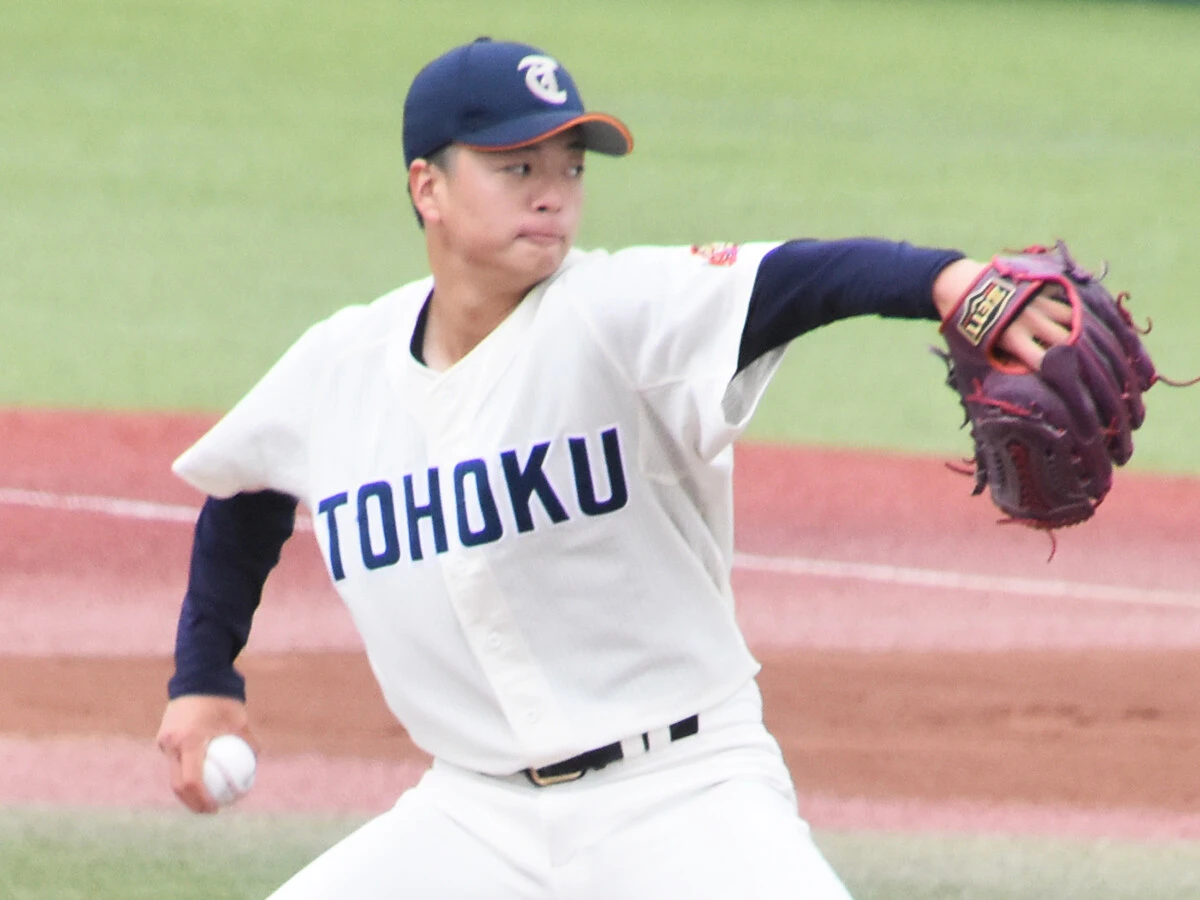

ゆくゆくはプロのステージに上がれる素材だと思い、一塁だけでなく、二塁や三塁の守備も練習させた。イメージは、2018年に大阪桐蔭の主力として春夏連覇を果たした山田健太(立教大→日本生命)だ。

「山田選手は大阪桐蔭でセカンドやサードを守っていて、彼のようになってほしいなという思いがあったので、目先というより、将来を見据えて挑戦させました。まさかドラ1の選手にまでなるとは思っていませんでしたが、プロにはいけるだろうという感じはしていました」

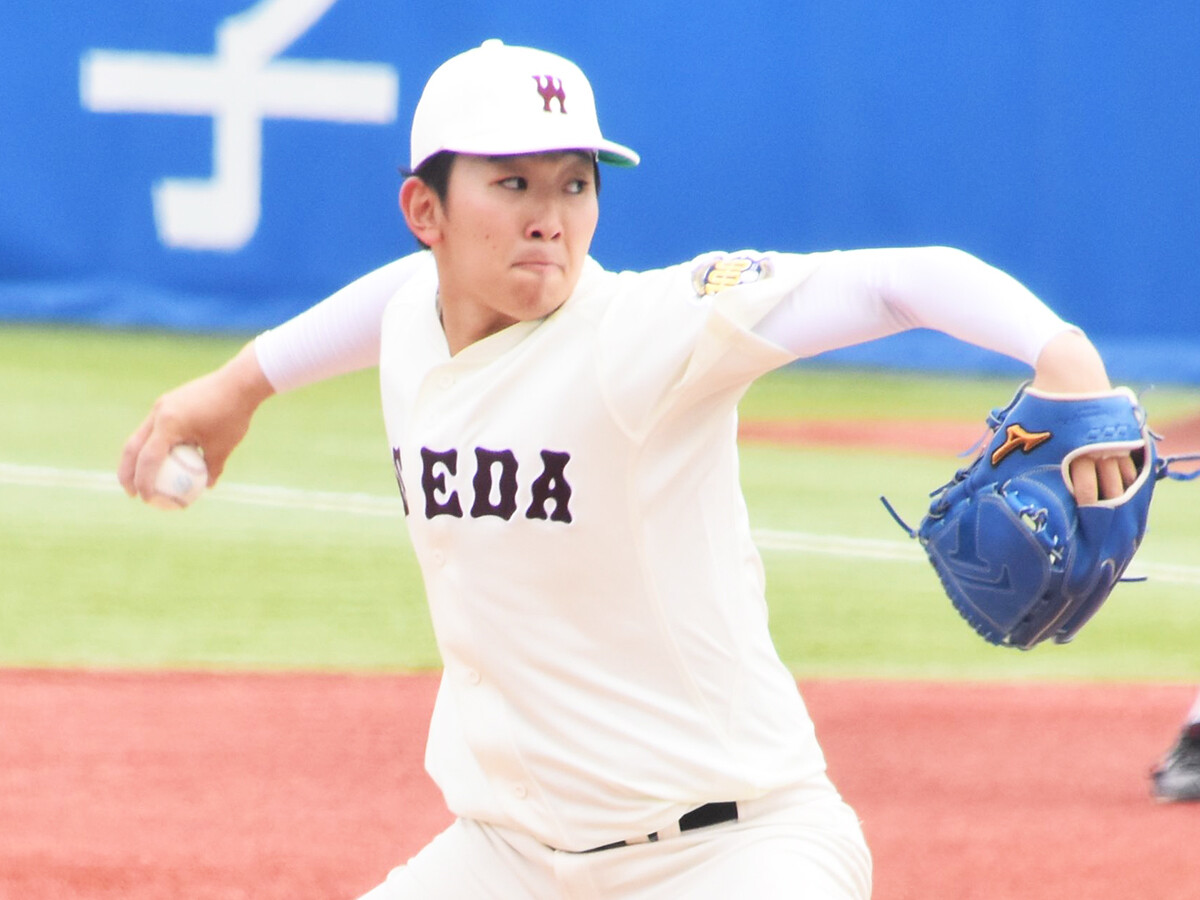

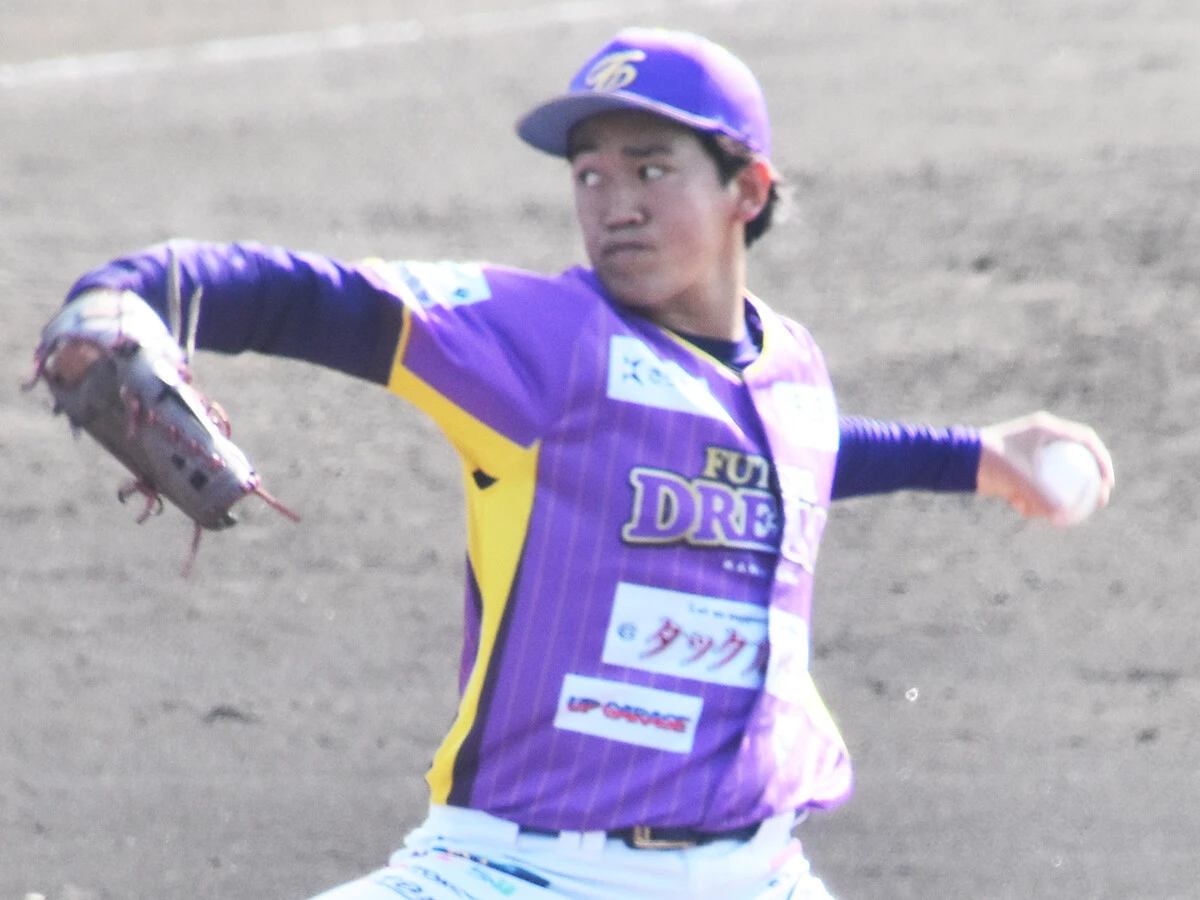

西岡部長はそんな大器を、高校1年の春から「2番・一塁」に抜擢した。同年夏は背番号14でベンチ入りすると、秋の新チームから背番号5を獲得。調子を落とし、中国大会準々決勝の広島新庄戦ではスタメンを外れたが、同学年の左腕・秋山恭平(中央大)から右翼フェンスまで豪快な当たりを放った瞬間、将来の中心選手になることを確信した。

「2年春からクリーンアップ、そして最高学年では4番を打たないといけない素材であることは間違いありませんでした」

コロナ禍の影響で2年春夏の公式戦は軒並み中止となったが、バットを振る手を止めることはなく、最高学年を迎える頃には、プロのスカウトの注目を浴びる存在となっていた。

『怪物 江川卓伝』(著・松永多佳倫)

『怪物 江川卓伝』(著・松永多佳倫)著者プロフィール

内田勝治 (うちだ・かつはる)

1979年9月10日、福岡県生まれ。東筑高校で96年夏の甲子園出場。立教大学では00年秋の東京六大学野球リーグ打撃ランク3位。スポーツニッポン新聞社でプロ野球担当記者(横浜、西武など)や整理記者を務めたのち独立。株式会社ウィンヒットを設立し、執筆業やスポーツウェブサイト運営、スポーツビジネス全般を行なう

フォトギャラリーを見る

3 / 3