法政大野球部の理不尽なしごきで限界に達した江川卓は、拳を握りしめ先輩に殴りかかろうとした

江川卓が法政大2年となった1975年の春季リーグ戦が始まった。前年秋のリーグ戦から江川はエースとして活躍し、6季ぶり優勝の立役者となった。そして江川擁する法政は、これからの3年間で前人未到の7連覇を期待されていた。

事実、江川を筆頭に、袴田英利、金光興二、植松精一、島本啓次郎といった逸材が揃った「花の49年組」がいれば、その夢は不可能ではないように思えた。だが大学2年の江川は、波乱に満ちた1年を送ることになる。

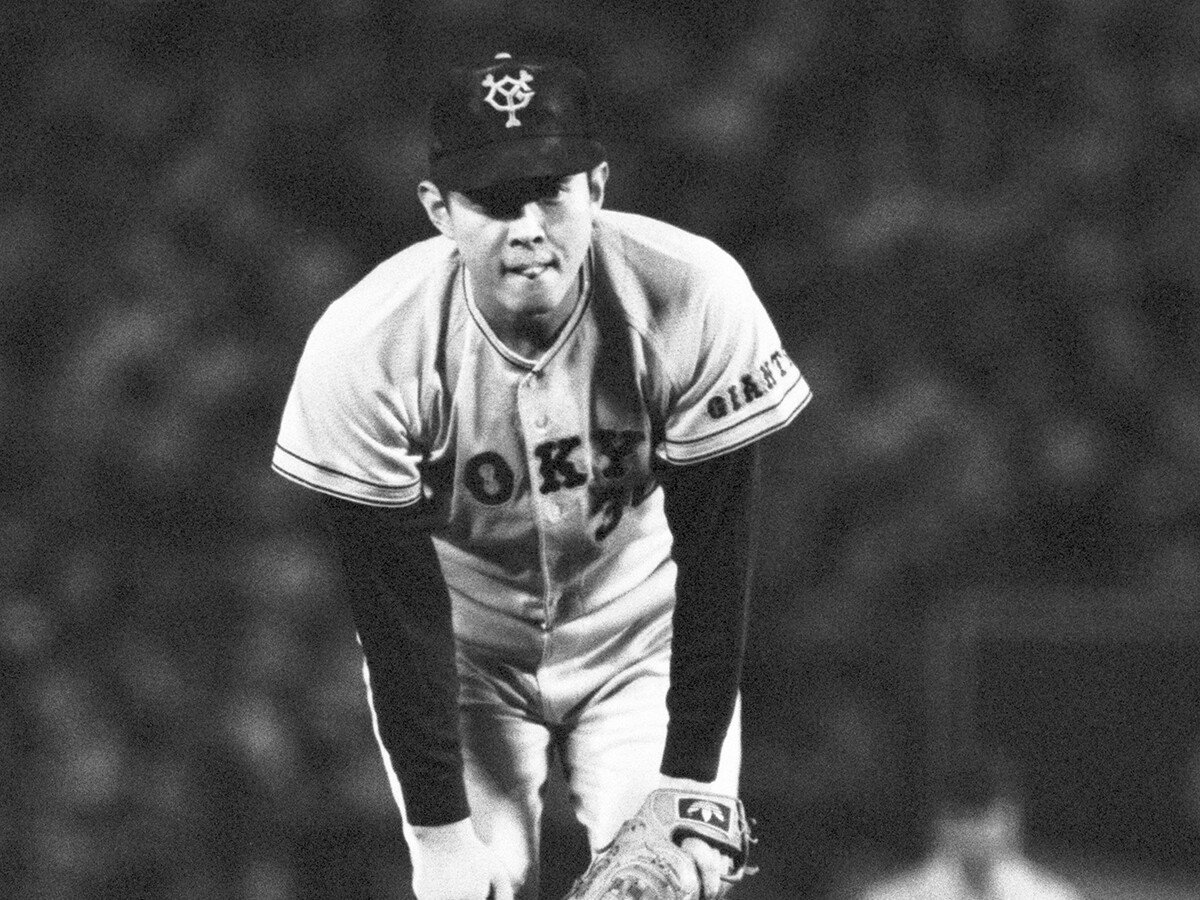

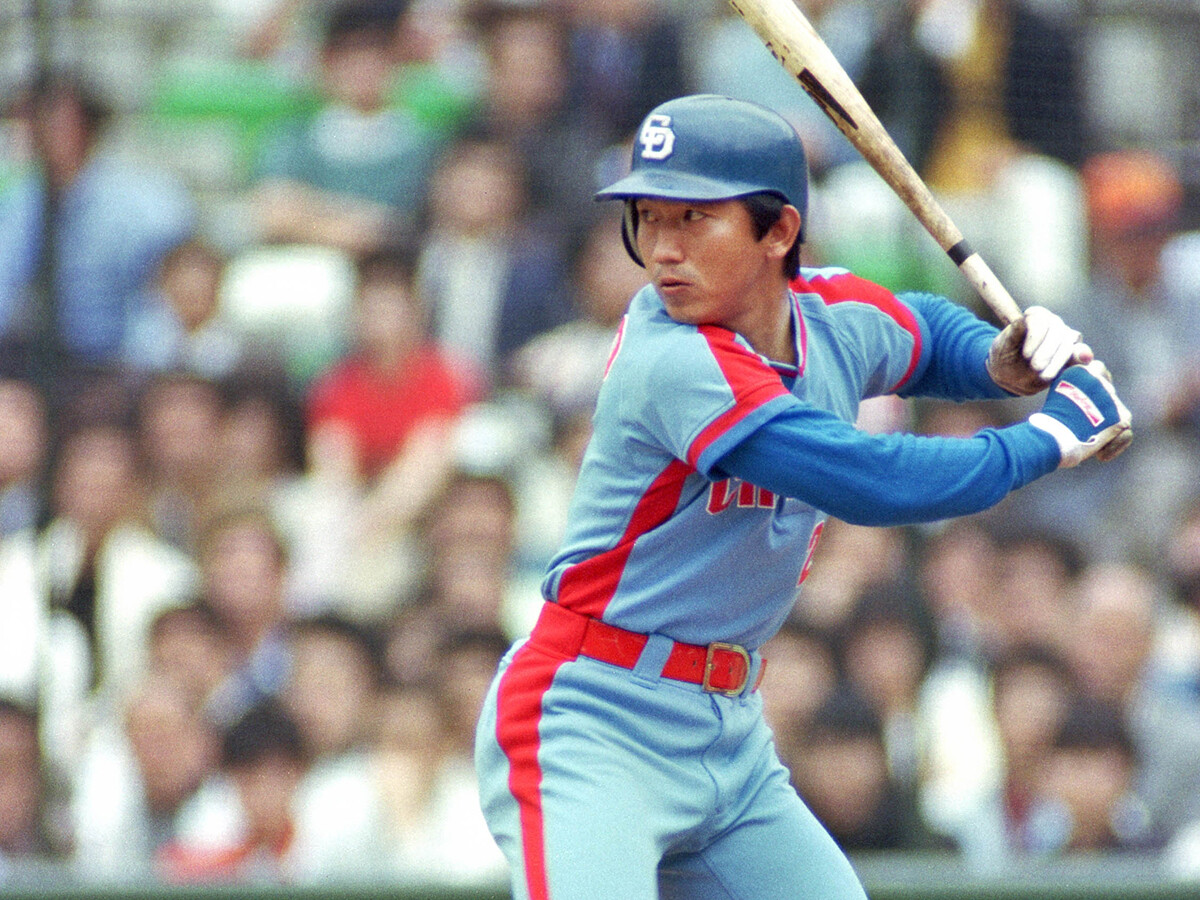

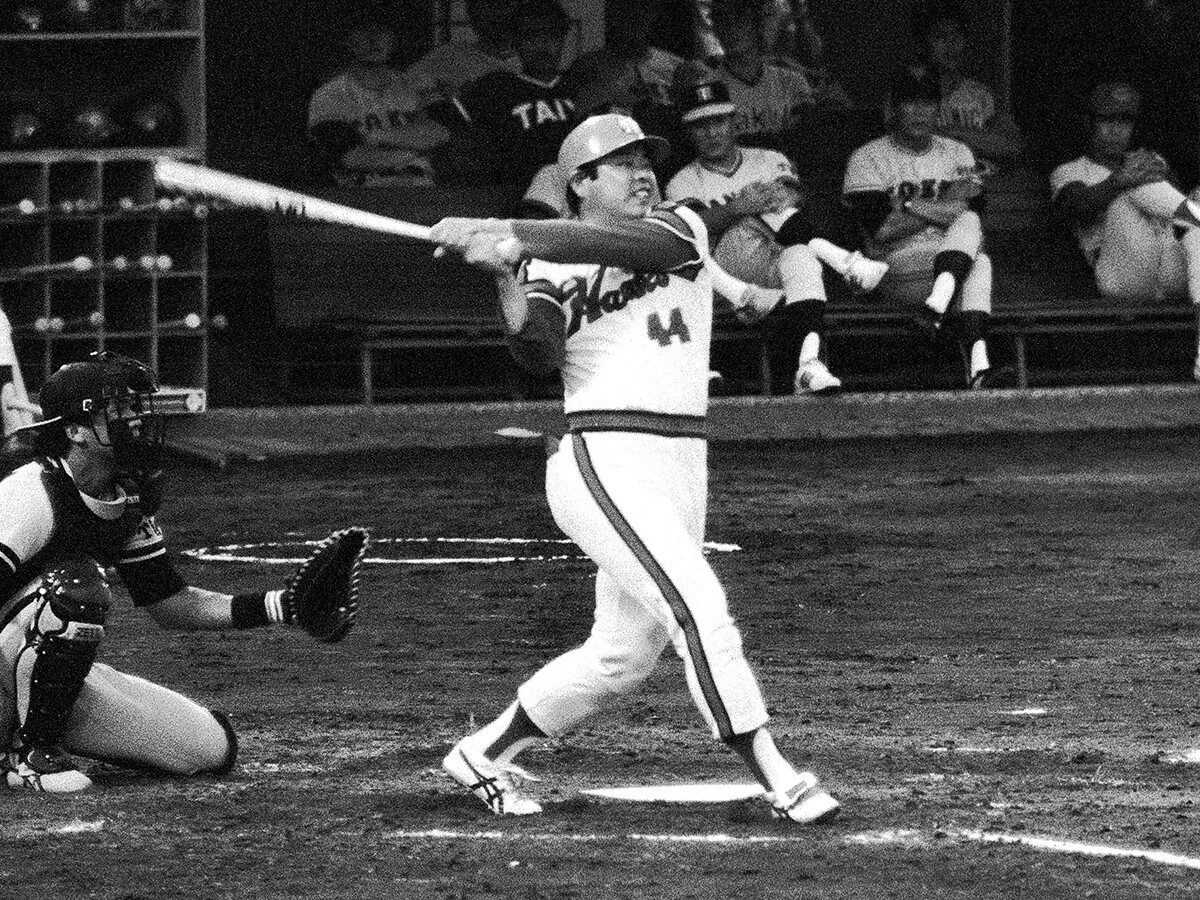

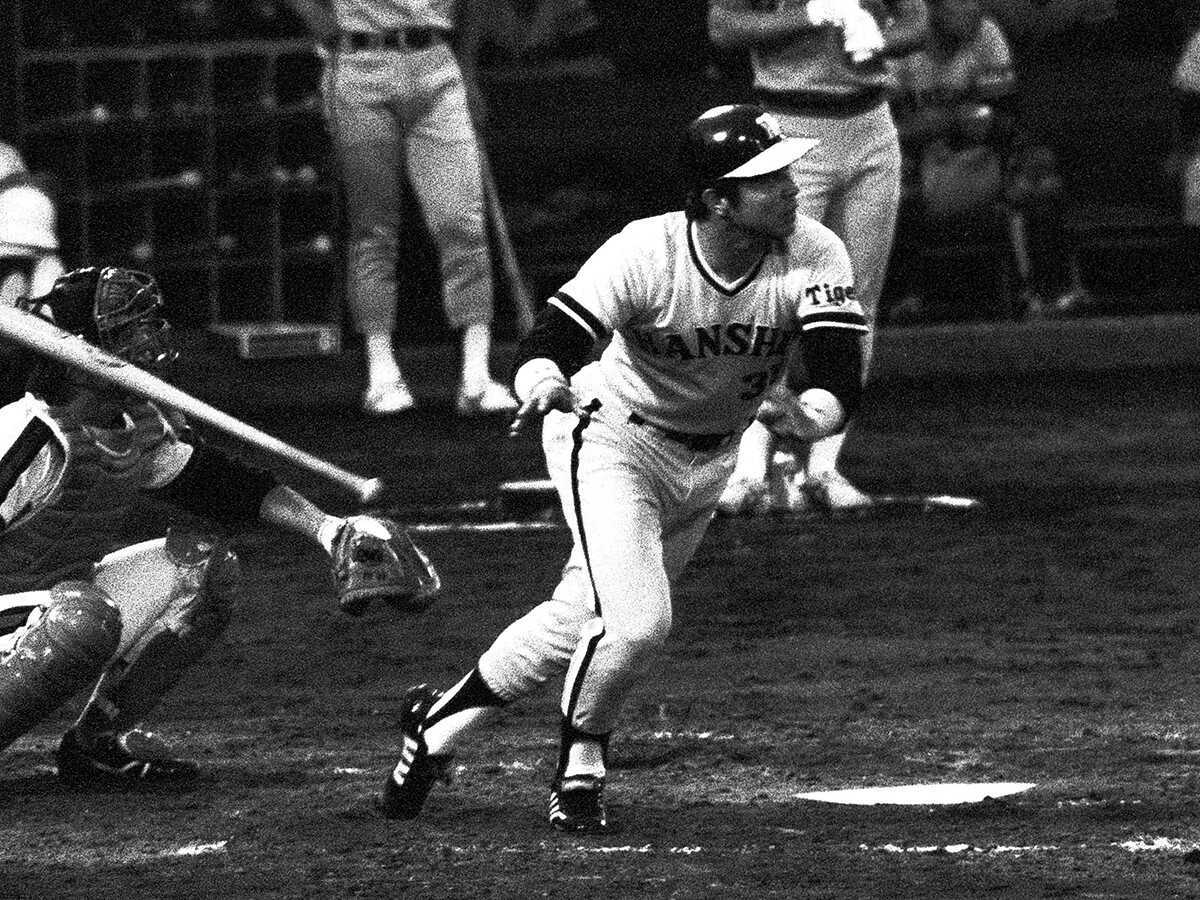

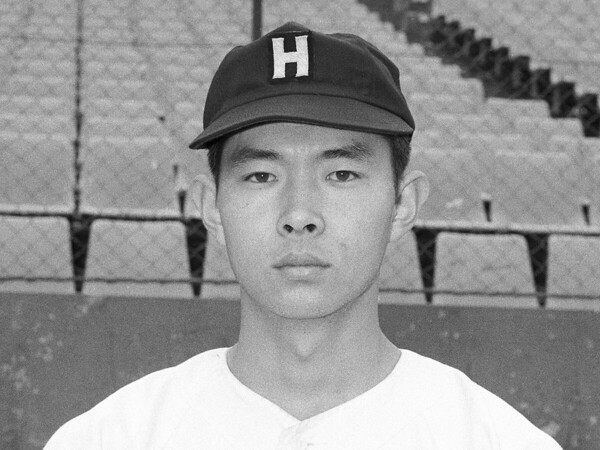

法政大学時代の江川卓 photo by Kyodo Newsこの記事に関連する写真を見る

法政大学時代の江川卓 photo by Kyodo Newsこの記事に関連する写真を見る

【高校時代からの変化】

高校時代に江川とバッテリーを組み、早稲田大に進んだ亀岡(旧姓・小倉)偉民は大学時代の江川についてこう語る。

「高校ほどでないにしろ、神宮でも"江川フィーバー"でしたね。法政とやる時は、ふつうに満員でしたから。ピッチングに関しては、高校時代はテイクバックが大きく、足は頭ぐらいまで上がっていました。体重移動が完璧でしたよ。でも大学に入ってから、足は胸までしか上がらず、腰高になっていましたね」

亀岡が指摘するように、高校時代の江川は左足を頭まで上げ、右膝はマウンドの土がつくほど沈み込むなど、下半身の反動を使ってボールを投げ込んでいた。

それが大学に入ると、足は胸までしか上がらず、下半身の沈みも少なく、いわゆる"立ち投げ"のような形だった。今でこそ主流となりつつある、メジャー流の投げ方だ。ただ当時は、右膝がマウンドにつくということは、それだけスタンスが広くなり、打者の近いところでリリースできると言われていた。この体が沈み込むフォームは、下半身を使った躍動感あるフォームだとされ、推奨されていた。

前年秋を制したことで、江川は大学野球のリーグ戦における投法を体に叩き込んだ。高校野球のように、負けたら明日がないトーナメント方式ではない。先に2勝したほうに勝ち点がつくリーグ戦において、第1戦はエースが投げ、第2戦はエースがリリーフ待機し、第3戦までもつれると再び先発として投げることになる。

1 / 4

著者プロフィール

松永多佳倫 (まつなが・たかりん)

1968 年生まれ、岐阜県大垣市出身。出版社勤務を経て 2009 年 8 月より沖縄在住。著書に『沖縄を変えた男 栽弘義−高校野球に捧げた生涯』(集英社文庫)をはじめ、『確執と信念』(扶桑社)、『善と悪 江夏豊のラストメッセージ』(ダ・ヴィンチBOOKS)など著作多数。