「早稲田の1番をピッチャーにつけさせるなんて」斎藤佑樹は巻き起こる批判にも負けずさらなる進化を目指した

夏の甲子園を制覇した高校生の斎藤佑樹は、大学生となって次のステップへ進むことを求められた。誰に、というのではなく、10代から20代へ、子どもから大人になるプロセスのなかで否応なく身体が変わり、同じピッチャーではいられなくなるからだ。そして斎藤は結果を残した大学1年の春から秋にかけてさらなる進化を目指し、意図を持ったフォーム改造に取り組んでいた。

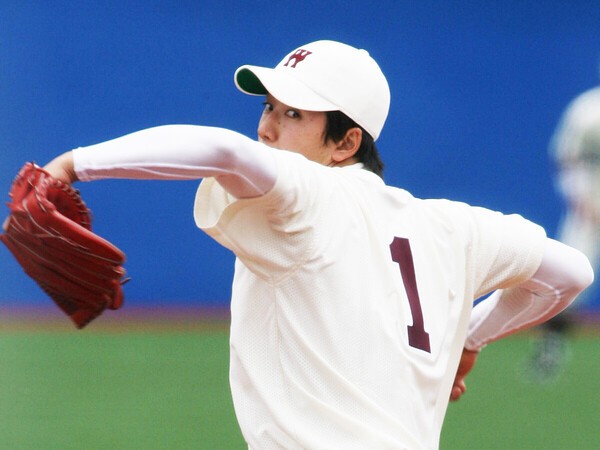

大学2年から背番号1を背負った斎藤佑樹この記事に関連する写真を見る

大学2年から背番号1を背負った斎藤佑樹この記事に関連する写真を見る

【新フォームでつかんだ手応え】

大学へ入学した頃の僕は、テイクバックの時に力みすぎていました。そのせいで右腕が引っ張られて、一塁側へ入りすぎてしまう癖があったんです。そうなると右腕が遠回りして、どうしても遅れて出てきてしまいます。それを矯正するためにフォームをガラッと変えました。

初めは違和感があって、それでもなんとなくうまくまとめてしまうのは苦手なほうじゃなかったので、春は誤魔化しながらでもそれなりのボールを投げられていたんです。だから春の東大戦は手応えに自信がなくて、何となくフワフワしていました。

ところが秋の東大戦では、そのフォームが完全に自分のものになった感じがありました。高校時代の感覚とはまったく違っていましたが、それはそれで「この感覚、いいな」と思ってハマっている感じがしたんです。右腕を身体の前に通す感じで、ラジオ体操の腕回しをイメージしながらネットスローを繰り返しました。夏の間はそのフォームで徹底的に投げ込みをして、秋のリーグ戦を迎えていました。

そして、1年秋の最後、早慶戦の時には流れるようなフォームで投げていたイメージがあります。腕もきれいに回って、若さゆえの柔らかさもあった。あんなに肩甲骨がうまく回るなんて、あの頃ならではのことでした。

その後、プロに入って、しかもケガをしてからは肩甲骨が回る感覚なんて、まったく持てていません。それはそもそもの僕が持つ身体の特徴のせいもあったんですが、当時は肩甲骨を回そうという発想がなかったし、右腕は身体の前を通す、横を通すという感覚だけで投げていたらいつしか肩甲骨が回っていた、という表現が近かったと思います。

1 / 4

著者プロフィール

石田雄太 (いしだゆうた)

1964年生まれ、愛知県出身。青山学院大卒業後、NHKに入局し、「サンデースポーツ」などのディレクターを努める。1992年にNHKを退職し独立。『Number』『web Sportiva』を中心とした執筆活動とともに、スポーツ番組の構成・演出も行なっている。『桑田真澄 ピッチャーズバイブル』(集英社)『イチローイズム』(集英社)『大谷翔平 野球翔年Ⅰ日本編 2013-2018』(文藝春秋)など著者多数。