佐竹雅昭が感じていた「K-1崩壊」の兆し ブームとともに「拝金主義になっていった」

(連載10:K-1準優勝 23歳のピーター・アーツは「めちゃくちゃ強かった」>>)

現在の格闘技人気につながるブームの礎を作った「K-1」。その成功は佐竹雅昭を抜きには語れない。1980年代後半から空手家として活躍し、さらにキックボクシングに挑戦して勝利するなど、「K-1」への道を切り開いた。

59歳となった現在も、空手家としてさまざまな指導、講演など精力的に活動にする佐竹氏。その空手家としての人生、「K-1」の熱狂を振り返る連載の第11回は、K-1ブームが巻き起こった裏で感じていた変化と違和感を語った。

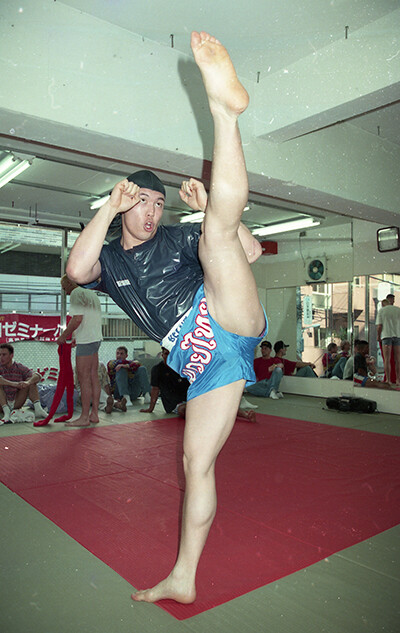

1994年、正道会館でハイキックの練習をする佐竹 photo by Kyodo Newsこの記事に関連する写真を見る

1994年、正道会館でハイキックの練習をする佐竹 photo by Kyodo Newsこの記事に関連する写真を見る

【K-1崩壊への序曲】

佐竹は1994年4月30日に行なわれた代々木体育館での「第2回K-1グランプリ」で決勝戦まで進み、ピーター・アーツに敗れはしたが準優勝となった。

日本人スターの佐竹が先頭に立って引っ張ったことはもちろん、ヘビー級の空手家やキックボクサーがぶつかり合うKO続出のファイトに加え、アーツ、アーネスト・ホースト、アンディ・フグ、マイク・ベルナルドなど、大会を重ねるごとにスターが出現。会場では多くのトップアーティストが観戦するなど、「K-1」は格闘技の枠を越え、さらに大きなムーブメントになっていった。

そんなブームと華やかさに沸く一方で、佐竹は違和感を抱いていた。

「準優勝したあとも練習を欠かさず、『もう1回、あの決勝戦へ行ってやろう』という闘志は沸々と湧いていました。ただ、肝心の"ステージ"が変化してきたんです」

それは、大会を運営するK-1事務局の内部だという。佐竹は、自らがK-1へと辿り着いた経緯をこう振り返る。

「これは説明が長くなりますが......当時の格闘技界は、諸国に武将がいる戦国時代のようなものでした。戦国時代では、尾張から織田信長が出てきて天下を統一に近づいていくわけですが、そんな大きな流れを格闘技界に当てはめると、最も力があった"武将"は大山倍達先生の極真会館。群雄割拠の格闘技界を統一したのは、K-1を創った正道会館でした。

僕はそれまでに、就職を蹴って空手家として生き抜く決意をして、(ドン・中矢・)ニールセンと戦い、リングスに参戦し、そしてK-1へたどり着いた。おそらく今後、これほど混沌としてドラマ性があった時代は、格闘技界において二度と訪れないと思います。なぜなら、すべてが新しく誕生した物語ばかりだから。

格闘技はお金にならない、試合だけでは食べていけないという時代に、僕は『なんとかこの状況を変えなければならない』という部分でも戦いました。リングを離れたところではテレビに出演したり、雑誌でコラムを連載したりと、芸能活動でも汗を流したわけです」

1 / 3