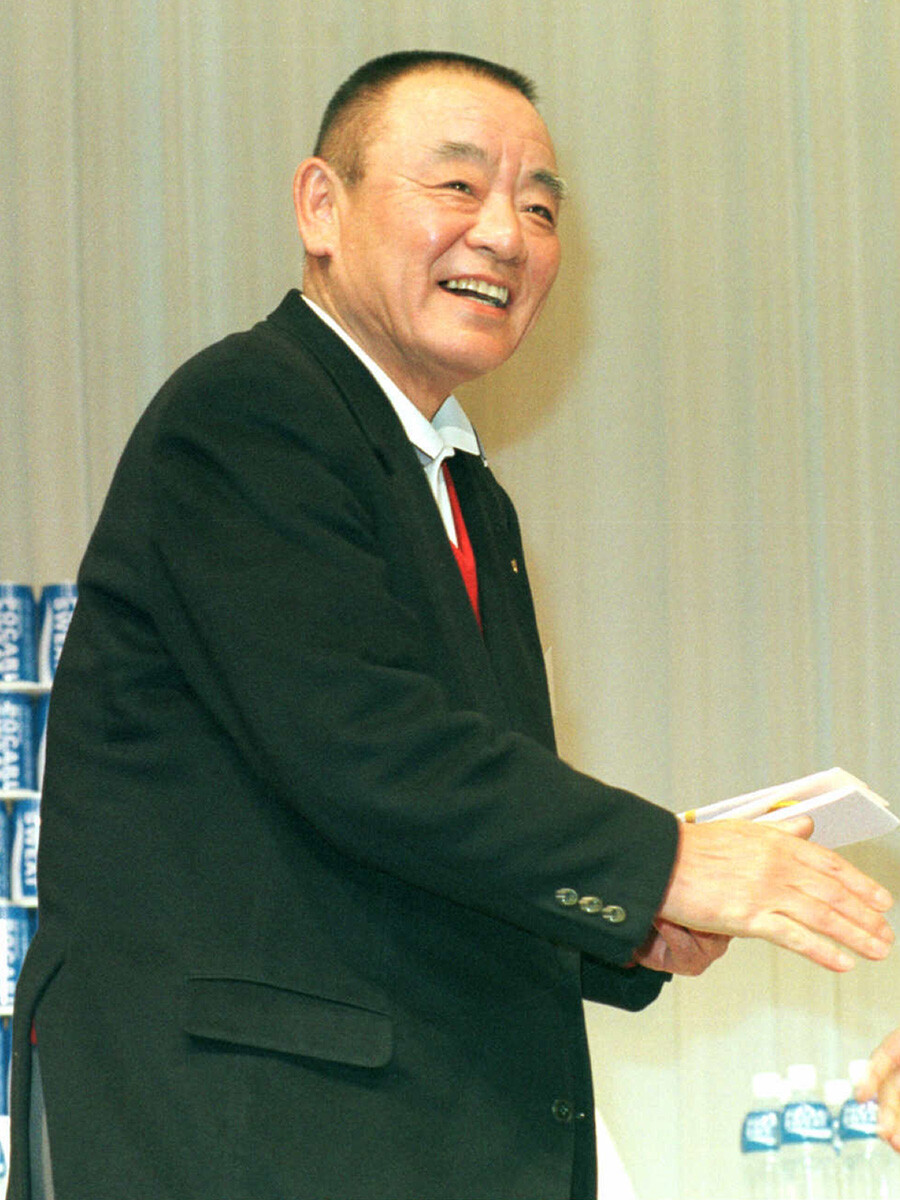

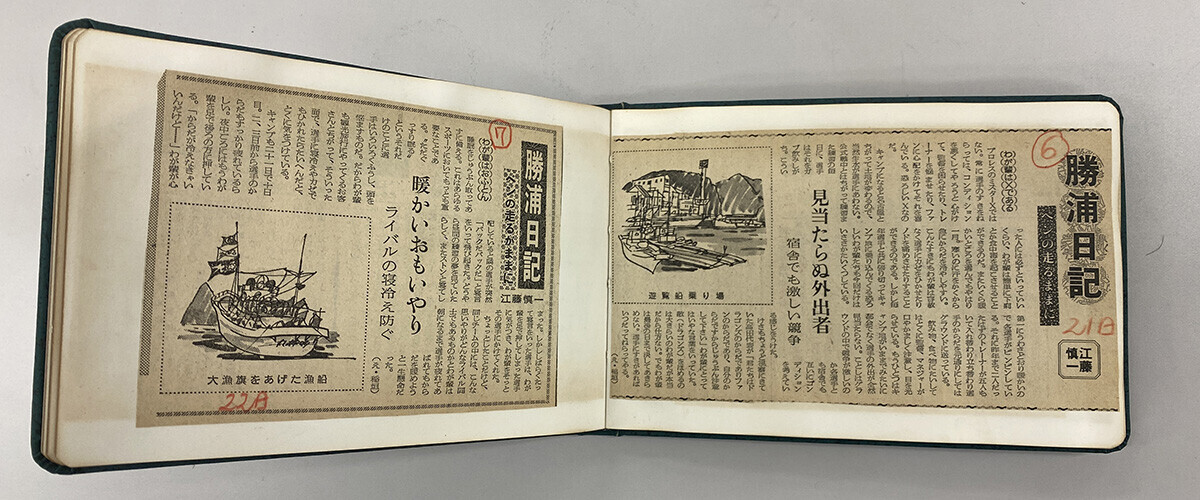

江藤慎一は前代未聞の悪条件のなか史上初めてセ・パ両リーグの首位打者を獲得。試合後は深夜まで六法全書を広げる日々だった (3ページ目)

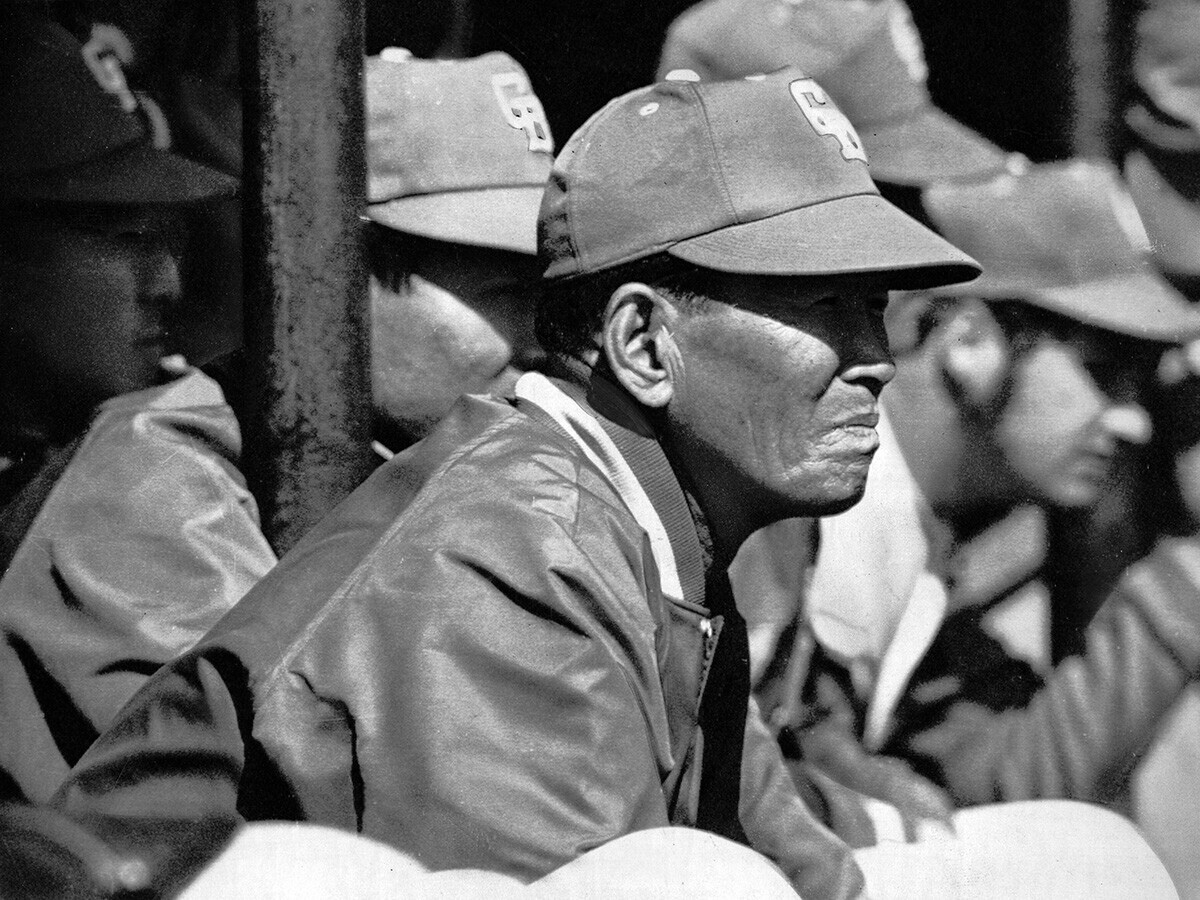

優勝争い、騒然とした放棄試合、さらに江藤はこの4日後に同じ西宮球場で行われたオールスターにオールパシフィックの四番として出場し、江夏豊による9者連続三振のひとりとしても名前を刻んでいる。倒産した会社の債務処理をしながら、グラウンドでもことほど左様にプレッシャーのかかるなかでの首位打者であった。打率.337で2位の加藤秀司(阪急)が.321なので1分以上の差をつける堂々たる受賞であった。

しかし、球団は偉業を成し遂げたこの外様に冷淡だった。

10月6日の公式戦最終日。この日は江藤の34歳の誕生日でもあった。朝10時に電話が鳴った。出ると球団幹部であった。「来季から大洋ホエールズでプレーしてほしい」と告げられた。野村収投手とのトレードがすでに決まっていた。

首位打者を獲得しながらのトレードであったが、すでに球団を変わることには、大きな抵抗はなかった。大洋の中部謙吉オーナーに請われて行くということで気持ちが前向きになっていた。

有藤は2年しか同じチームではなかったが、公私ともに大きな影響を受けた江藤についてこう回顧する。

「バッティングもそうでしたが、飲むとギターの弾き語りをする野球選手に初めて会ったので、たまげましたね。そういう息抜きの仕方も学びました。大阪遠征のときは、朝からビールをどんぶりについで食後にお茶代わりに飲んでおられました。僕は江藤さんの移籍2年目にちょっと気になることがあったんです」

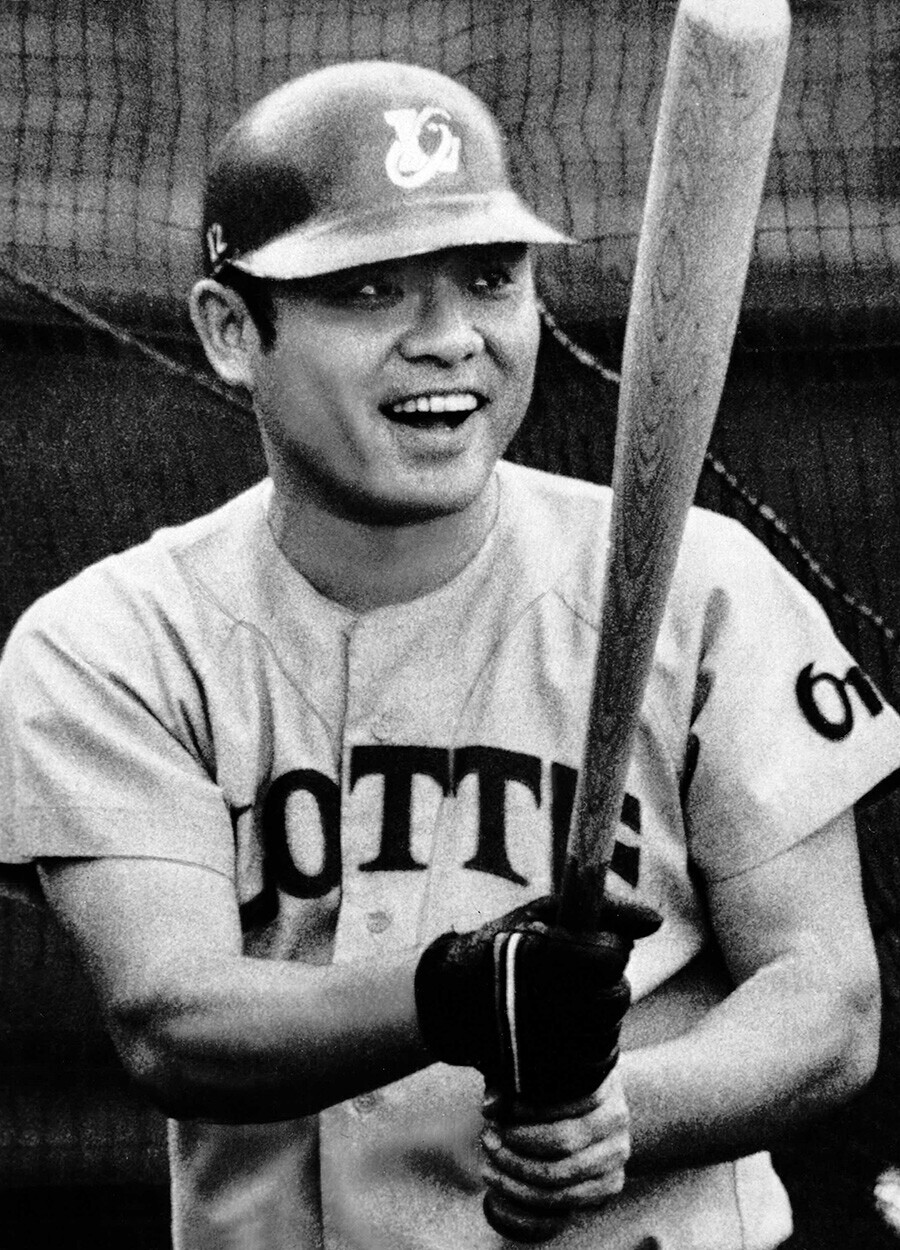

それは背番号であった。有藤は入団以来、親しんだ8番をもしかすると、この9歳年上の大打者に譲らなくてはならないかもしれないという危惧があった。江藤はロッテ移籍1年目には12番をつけていたが、中日時代はエイトマンとファンに呼ばれていたほどである。末広がりのナンバーに愛着を持っていたのは、間違いない。譲渡を頼まれれば、球団も自分もNOとは言えない。しかし、江藤は何も言ってこなかった。新人王を獲った生え抜きの若い才能に、そのまま8番とともに成長をしてほしいと願っていたのか、その配慮に有藤は今も感謝している。

(つづく)

著者プロフィール

木村元彦 (きむら・ゆきひこ)

ジャーナリスト。ノンフィクションライター。愛知県出身。アジア、東欧などの民族問題を中心に取材・執筆活動を展開。『オシムの言葉』(集英社)は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞し、40万部のベストセラーになった。ほかに『争うは本意ならねど』(集英社)、『徳は孤ならず』(小学館)など著書多数。ランコ・ポポヴィッチの半生を描いた『コソボ 苦闘する親米国家』(集英社インターナショナル)が2023年1月26日に刊行された。

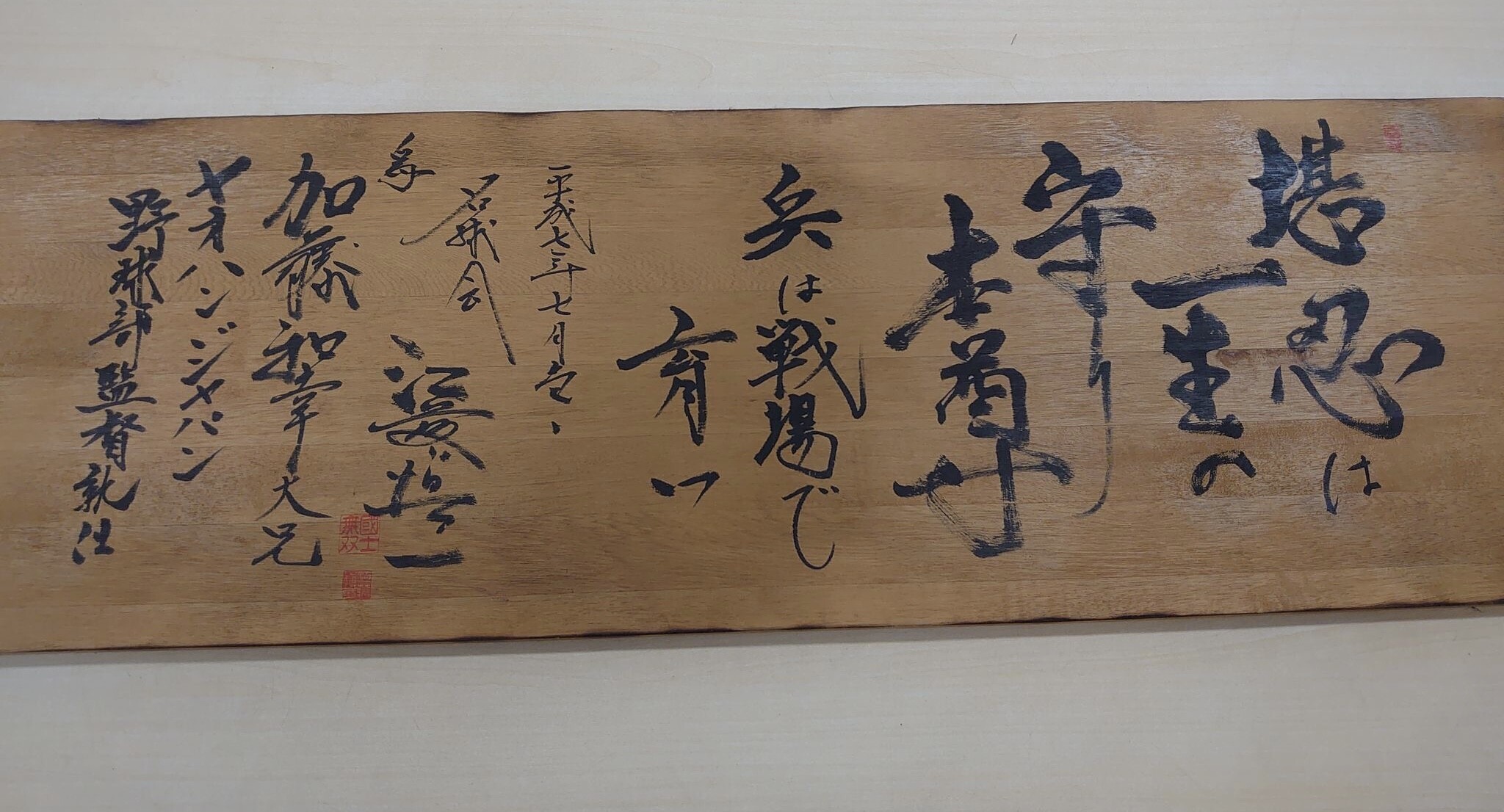

【写真・画像】江藤慎一の軌跡を写真で振り返る

3 / 3