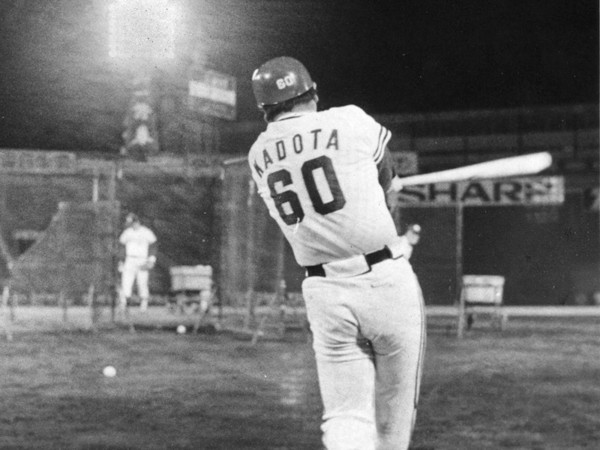

門田博光のバットへのこだわり。

野村克也に学び清原和博に聞かれたこと

ホームランに憑かれた男〜孤高の奇才・門田博光伝

第5回

今から7、8年前のこと。門田博光の現役時代にまつわる品を保存している一室を訪ねたことがあった。場所は大阪。門田の知人宅の一部を利用したスペースで、そこはまさに「門田博光記念館」だった。

現役時代にモデルチェンジを繰り返した歴代の南海ホークスのユニフォーム、タイトル獲得時の記念品の数々、特注品で相手チームからクレームがついたという特大グラブに手袋、スパイク、遠征用のスーツケース......。コレクター垂涎の品が並ぶなか、中央のショーケースには門田の代名詞である1キロのバットが存在感たっぷりに横たわっていた。

1キロのバットを使いこなせるまで7年の歳月を要した門田博光 見るからに重みを伝えてくる現役時代の相棒を前に、今の選手たちのバットについて話題を向けてみた。すると門田は、素っ気なくこう言った。

1キロのバットを使いこなせるまで7年の歳月を要した門田博光 見るからに重みを伝えてくる現役時代の相棒を前に、今の選手たちのバットについて話題を向けてみた。すると門田は、素っ気なくこう言った。

「あんな箸みたいなバットでよう飛ばさんわ」

この「箸みたいな......」というフレーズは、ここ10年ほど、門田との会話のなかで何度も耳にしてきた。門田の全盛期のバットが1キロということは広く知られているが、最近の選手たちのバットは900グラム前後が主流である。

「己を改革したらもう一段上に行けるかもしれんのに、なんで挑戦せんのや」

門田にとって1キロのバットは、己に挑み、自己改革を成し遂げた証そのものだった。

門田が活躍していた1970年代から80年代には、930〜940グラムのバットを使う打者が多くいた。ただ、福本豊や藤原満が使っていたヘッドもグリップも通常の型より太く、重さが1100〜1200グラムと言われた"つちのこバット"は別として、長打を求められる打者が1キロのバットを使うというのは、当時でも常識外だった。

しかし門田は挑んだ。理由はただ「ホームランを打ちたかったから」と明快だ。それも強く、速いライナーで、外野スタンドに並ぶ椅子を下から突き上げるような弾道のホームランを打ちたかった。

そしてもうひとつ、このバットを使いこなせたら"アメリカの戦車(外国人選手)"と戦えると考えたからだった。

1 / 4