「外してください」主将が決勝戦の欠場を直訴。1991年大阪桐蔭の初出場初優勝は革命的だった

平成から令和へと時代が変わっても、大阪桐蔭には不変の精神が根を生やしている。一球同心(一球に対し、心をひとつに)──この部訓は、長澤和雄の母校である関西大の先輩にあたり、社会人野球の大丸時代に師事した川村善之監督がチームに提唱していた言葉だったという。

「僕が桐蔭の監督を辞めたあとも、一球同心を外さずに、今でも部訓としてくれていることはありがたいです」

長澤はそう言って、目じりを下げる。

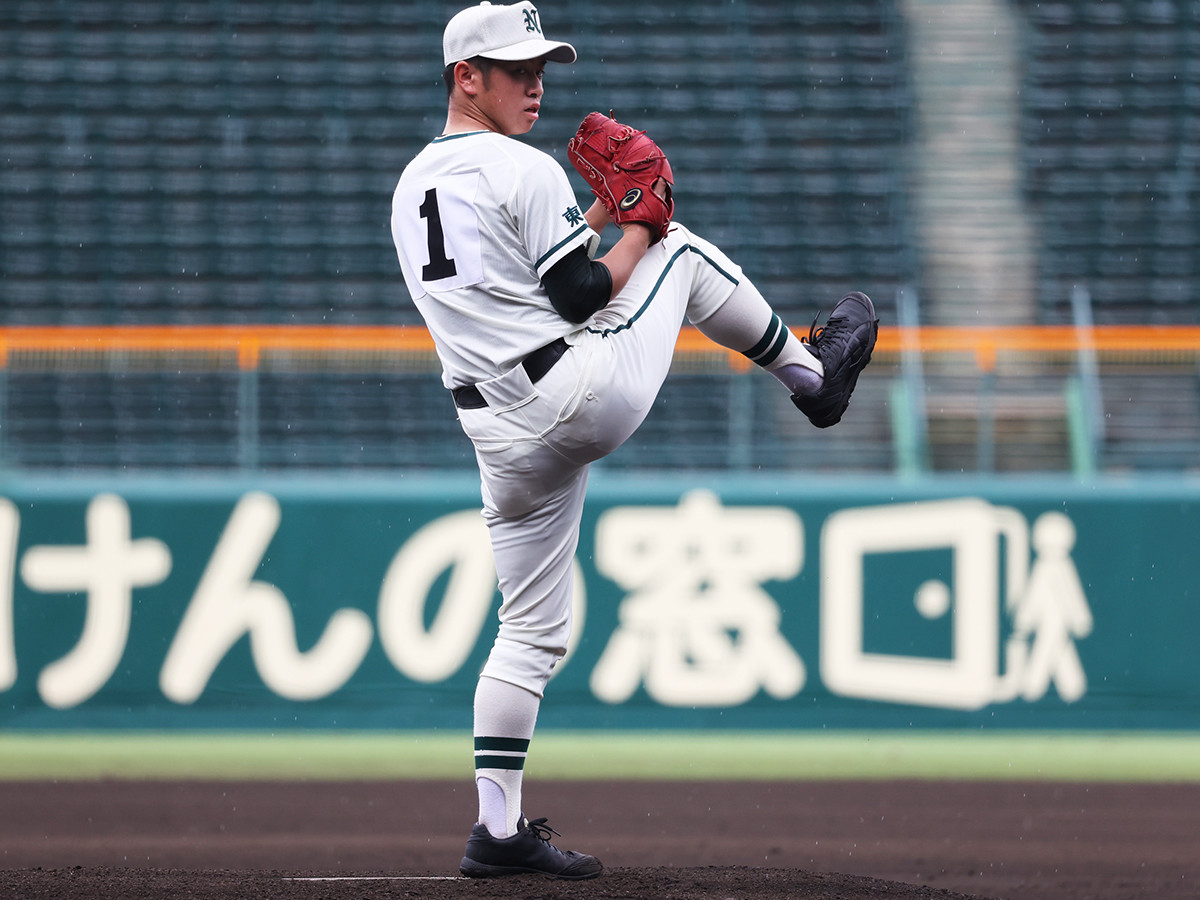

1991年夏の甲子園で初出場ながら深紅の優勝旗を手にした大阪桐蔭ナインこの記事に関連する写真を見る 1991年の大阪桐蔭を支えたのは、紛れもなく「一球同心」だった。8月20日、決勝前夜。主将の玉山雅一は部長の森岡正晃の部屋を訪れ、こう直訴した。

1991年夏の甲子園で初出場ながら深紅の優勝旗を手にした大阪桐蔭ナインこの記事に関連する写真を見る 1991年の大阪桐蔭を支えたのは、紛れもなく「一球同心」だった。8月20日、決勝前夜。主将の玉山雅一は部長の森岡正晃の部屋を訪れ、こう直訴した。

「明日、外してください。日本一になるんなら、打率が低い僕を出さんほうがいいです」

高校通算で20本以上もの本塁打を記録する強打者は、大阪大会で2割8分、甲子園でも準決勝まで2割5分。本調子とはほど遠い成績に甘んじていたのは、誰にも打ち明けられない事情があったからだった。

大阪大会を目前に控えていた6月。玉山は体調不良で京都の自宅へ一時帰宅している。今で言う夏風邪のような症状だったそうだが、主将として「長く休んでられへん」と、完治することなく、そのまま大会を迎えてしまった。

さらに追い打ちをかけるように玉山を襲ったのが、甲子園の樹徳戦直前に祖母を事故で失ったことだった。西宮に住み、センバツに続き「夏も観に行くわ」と約束を交わしていた矢先の訃報。「みんなに迷惑かけたくない」と、いつもどおり明るく振る舞っていたものの精神的ダメージは大きかった。

「もう、いろんなもんが重なってしもうてね。キャプテンの僕が弱気なことを言うてしまったらダメやと思って、誰にも話しませんでした。甲子園に来てからは毎日、毎日、『明日こそ欠場しよう......』とずっと思ってました。ほんまにしんどかったから」

本来ならば、グラウンドでチームを鼓舞するのが主将の役目だと、克己して然るべきである。しかし、玉山は日本一になるための最善の策と判断し、欠場を直訴した。玉山には森山信一校長と交わした約束があり、絶対に優勝しなければならない理由があった。

1 / 5