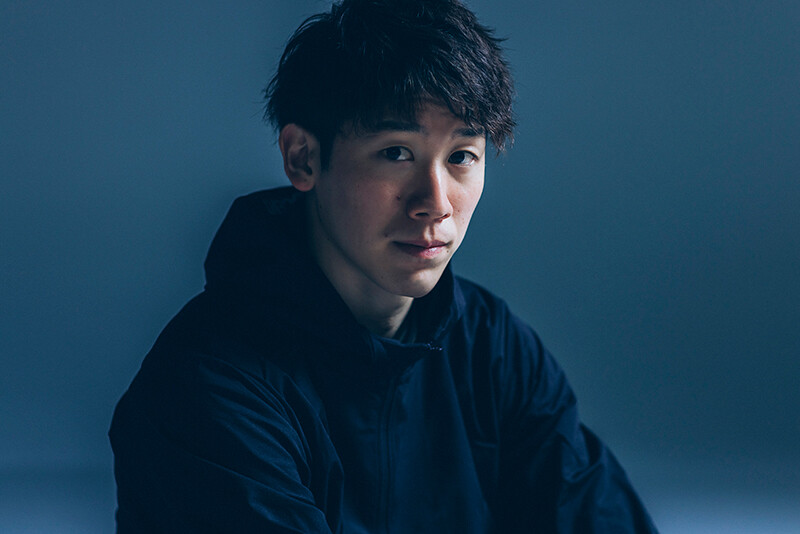

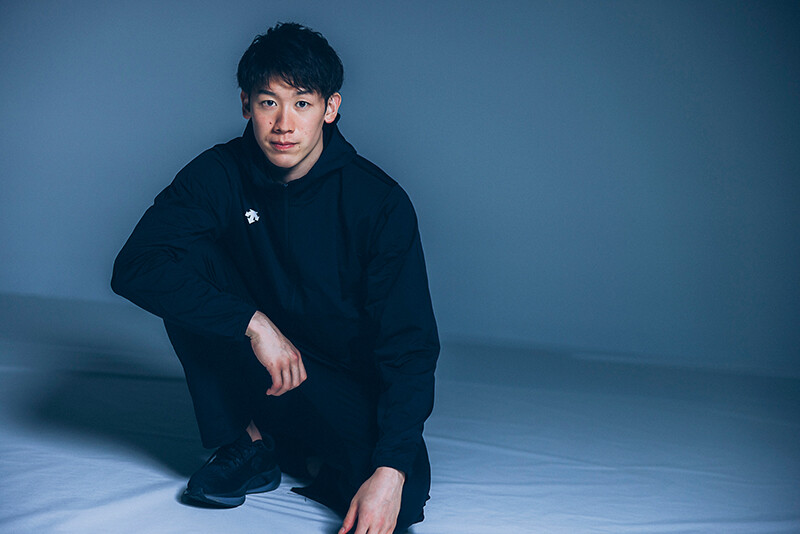

石川祐希はパリ五輪の「重力」から解き放たれるか 強豪ペルージャでの挑戦が始動 (3ページ目)

【新天地で新たな活力を】

「決勝トーナメントでは、常にピークの試合ができる」

石川が言っていたとおり、パワー全開だった。

ところが、1、2セットを連取し、3セット目も24-21とリードしたところで、チームは突如として流れを失い、逆転で落とす。その後、4セット目はデュースで拮抗するも、24-26で取れなかった。5セット目もデュースにしたが、15-17で負けた。2-3の大逆転負けだった。

「僕が点を取りきれず、この結果にした」

石川は振り返っている。しかし、両チームを通じて最多の32得点。アタック打数もダントツ最多の61回で、彼がいかに先頭に立って戦っていた証拠だ。

それでも、あえて要所でスパイクがつかまった理由を探すなら――。

エース、キャプテンの両方を背負った石川は、違う重力を感じながらプレーしていたのではないか。

多くの集団球技では、得点を決めるエースをキャプテンから外す傾向がある。「点を取る」という特別な仕事を自由にやらせるためで、そうした選手たちはそもそも奔放で強いエゴを持ち、集団をまとめる仕事がストレスになる。たとえばサッカーでも、主将はストライカーではなく、ボランチやセンターバックが任されることが多い。

バレーボールでも、セッターがキャプテンになりやすい。中心でボールを集め、周りを使って攻撃する。プレーヤーの性格が主将にマッチするのか。フランスのベンジャミン・トニウッティ、アメリカのマイカ・クリステンソン、イタリアのジャネッリ、ブラジルのブルーノ・レゼンデ、アルゼンチンのルチアーノ・デ・セッコなど、列強の主将はいずれもセッターだ。

今後、石川がエース、キャプテンのふたつの使命を果たしていくのか。ひとつ言えるのは、"同じ重力で戦ったら無敵"ということだろう。イタリア戦の第3セット途中までのプレーは超人的だった。

ペルージャで、石川はプレーヤーとして解放される。それは彼自身にも新たな活力を与えるだろう。その挑戦は、日本男子バレーの未来を左右するかもしれない。

著者プロフィール

小宮良之 (こみやよしゆき)

スポーツライター。1972年生まれ、横浜出身。大学卒業後にバルセロナに渡り、スポーツライターに。語学力を駆使して五輪、W杯を現地取材後、06年に帰国。著書は20冊以上で『導かれし者』(角川文庫)、『アンチ・ドロップアウト』(集英社)など。『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)で小説家デビューし、2020年12月には『氷上のフェニックス』(角川文庫)を刊行。パリ五輪ではバレーボールを中心に取材。

フォトギャラリーを見る

3 / 3