バルセロナが圧倒的なリーグ優勝 強さの土台にある「プレーの共通言語」と仕組みを解剖する (3ページ目)

【相手の2ラインを解体してからバイタルエリアへ】

ポジショニングの基本はふたりの守備者の間に立つこと。さらに間から下りる、あるいは間を抜ける(相手ゴール方向へ動く)、この3つの動きが複雑に絡み合っていく。

複雑といっても外からはそう見えるということで、個々の選手の判断は自分がパスを受けやすい場所にいること。相手に動きがあれば場所を変えて、より適切な場所へ移動する。おそらくこれに尽きるのではないかと思われる。

ふたりの守備者から等距離の位置が最も距離を稼げるとはいえ、挟まれているので守備者との距離、味方からのパスの距離と速度によってはパスを受けるのが無理な場所になってしまうことも少なくない。とくに相手MFとDFのライン間、いわゆるバイタルエリアは縦パスを受けにくい場所といえる。

バイタルエリアは、そこでパスを受けられればチャンスに直結する場所と認識されているが、現代サッカーでは必ずしもそうなっていない。まず、守備陣形がコンパクトでMFとDFのライン間のスペースが狭い。もうひとつ重要なのが、相手から見られているということである。

MFのラインの後方に立てば、MFの視野の外でパスを受けられる。相手に見られていなければ確実に相手の反応は遅れる。だから距離的にはそう遠くなくても、相手に見られていなければプレーする時間を作れる。

ところが、バイタルエリアでは相手MFから見えていなくても、相手DFからはまる見えなのだ。しかもMF、DFのライン間は狭められているので前進するDFに迎撃されやすい。

今季のバルセロナはペドリ、オルモ、ラフィーニャがバイタルエリアへ進入していく。人数が多いので密集化し、よりプレーエリアは狭まっている。しかし、バルセロナはそこへパスをつないで突破にもつなげている。

ポイントは安易にバイタルエリアを使わないこと。狭くなったMF間から下りてゲートを広げたように、コンパクトな相手の2ラインを解体してからバイタルエリアへ入っていく。手前に引き出してゲートを広げる、もうひとつはサイドから仕掛けて横方向へ移動させ、相手選手の間を広げる。

ヤマルの右からのカットインは相手を複数引きつけるので、それだけ中央の味方が使えるスペースが大きくなり、そこも潰そうとすると逆サイドはほぼがら空きになる。

ビルドアップからバイタルエリアでの仕掛けまで、共通しているのは相手を見ていること。そして相手から見られない場所をとる。相手の視野を操り、動きを操り、その隙を的確についていく。そのやり方に共通認識があるのがバルセロナの大きな強みになっている。

プレースタイルを持つこと、そのディテールを詰めることの重要性が、今季のバルセロナにはよく表われていた。

著者プロフィール

西部謙司 (にしべ・けんじ)

1962年、東京生まれ。サッカー専門誌「ストライカー」の編集記者を経て2002年からフリーランスに。「戦術リストランテ」「Jリーグ新戦術レポート」などシリーズ化している著作のほか、「サッカー 止める蹴る解剖図鑑」(風間八宏著)などの構成も手掛ける。ジェフユナイテッド千葉を追った「犬の生活」、「Jリーグ戦術ラボ」のWEB連載を継続中。

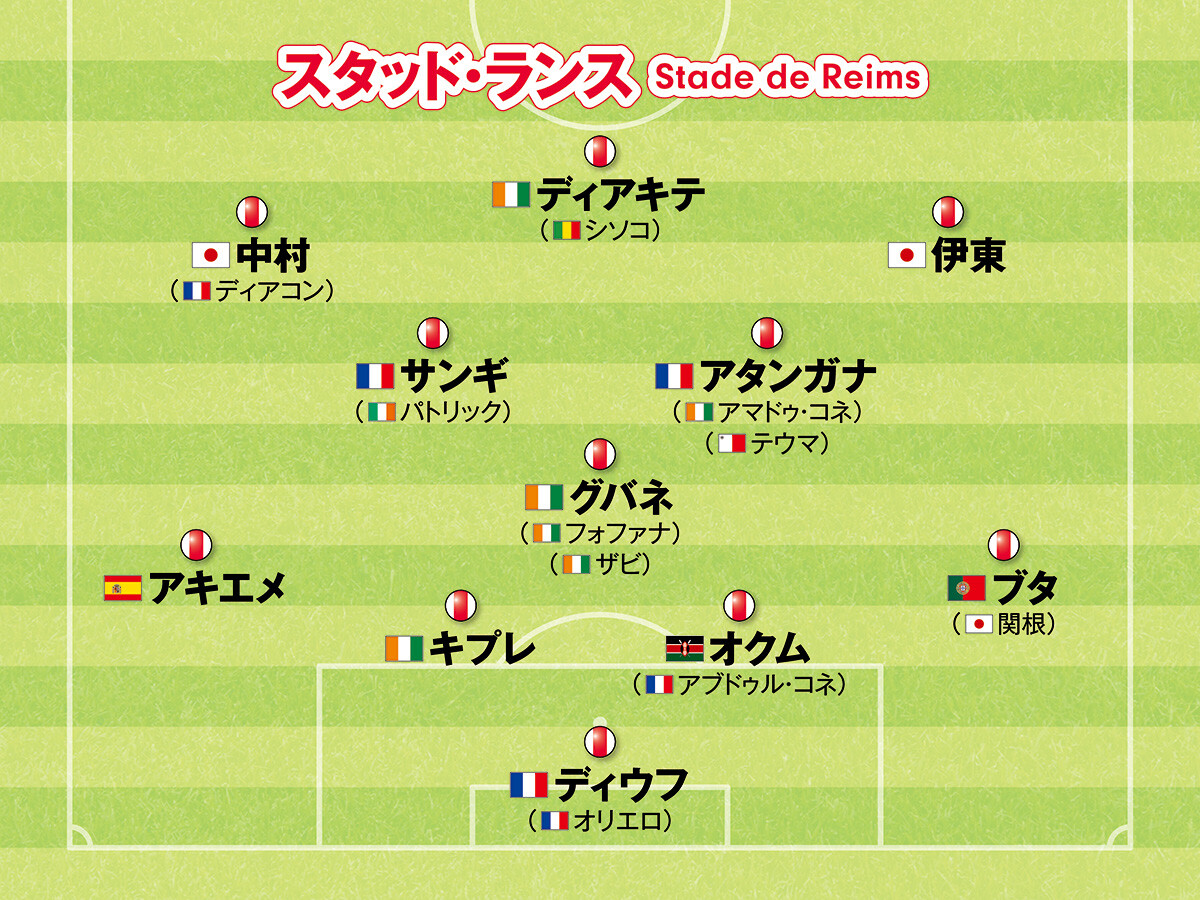

【画像】強かったバルセロナの布陣ほか 欧州サッカー今季注目クラブのフォーメーション

3 / 3