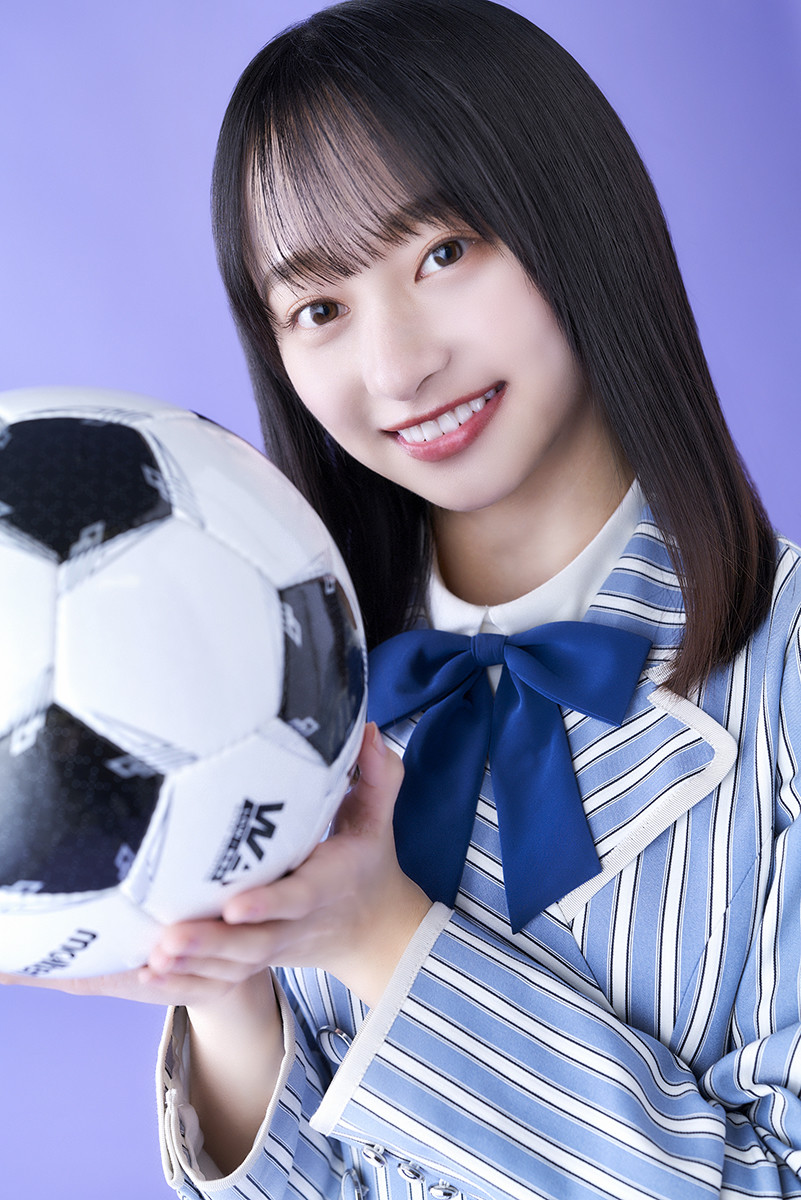

日本代表の大量得点を支える守備の仕組み カナダとの差は遠藤航の存在にあり (3ページ目)

「ゼロに抑えたかった」

守備的なポジションの選手たちが口をそろえたように、最後の失点は余計だった。ひとりの有力選手(デイビス)に局面で劣り、その混乱をつけ狙われた格好か。

森保ジャパンは、めくるめく攻撃を仕掛けたわけではない。鎌田大地、三笘薫、久保建英という選手が奏でる意外性のあるリズムはなく、凡庸で退屈な時間もあったが、効率性に特化していた。ミスの質や量を制限することで、相手に隙を与えず、むしろ隙を突いた。カナダが単純な個人のエラーが、特にビルドアップで多く、集中を欠く様子もあって、対照的に大味な戦いだったのもあるが......。

あえて言えば、カナダとの差は遠藤の存在だったとも言える。

遠藤は新メンバーとの間に生じるズレも埋めていた。トランジションを有機的に機能させ、ペースアップを自在にし、自分たちのミスを最小限に、有力なアタッカーの才能を最大化。同時に、敵選手のアドバンテージも極力、消していた。

攻撃陣の華やかさに目が行きがちだが、森保監督のコンセプトを最も体現しているのは遠藤と言える。

「W杯優勝のため、この戦いでいいのか、というのは、ずっと問い続けていく必要はあります」

遠藤の言葉である。

著者プロフィール

小宮良之 (こみやよしゆき)

スポーツライター。1972年生まれ、横浜出身。大学卒業後にバルセロナに渡り、スポーツライターに。語学力を駆使して五輪、W杯を現地取材後、06年に帰国。著書は20冊以上で『導かれし者』(角川文庫)、『アンチ・ドロップアウト』(集英社)など。『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)で小説家デビューし、2020年12月には『氷上のフェニックス』(角川文庫)を刊行。パリ五輪ではバレーボールを中心に取材。

フォトギャラリーを見る

3 / 3