野村克也のヤクルト、落合博満の中日はなぜ黄金時代を築けたのか? 川崎憲次郎が語る「2人の名将の共通点」

川崎憲次郎が語る2人の名将(後編)

野村克也氏、落合博満氏という球史に残る名将のもとでプレーした川崎憲次郎氏。後編ではふたりの野球観、チームのマネジメント術を中心に語ってもらった。

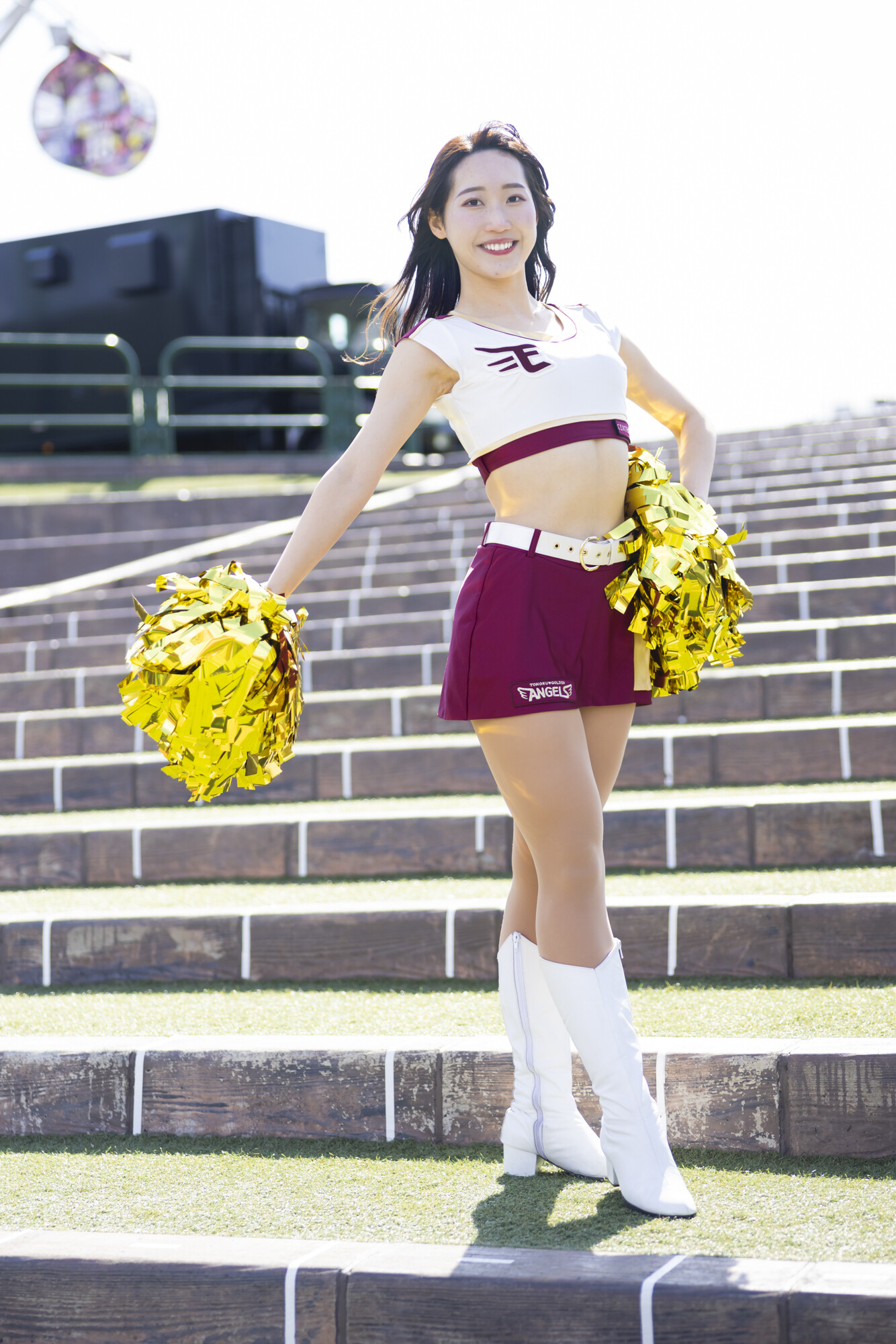

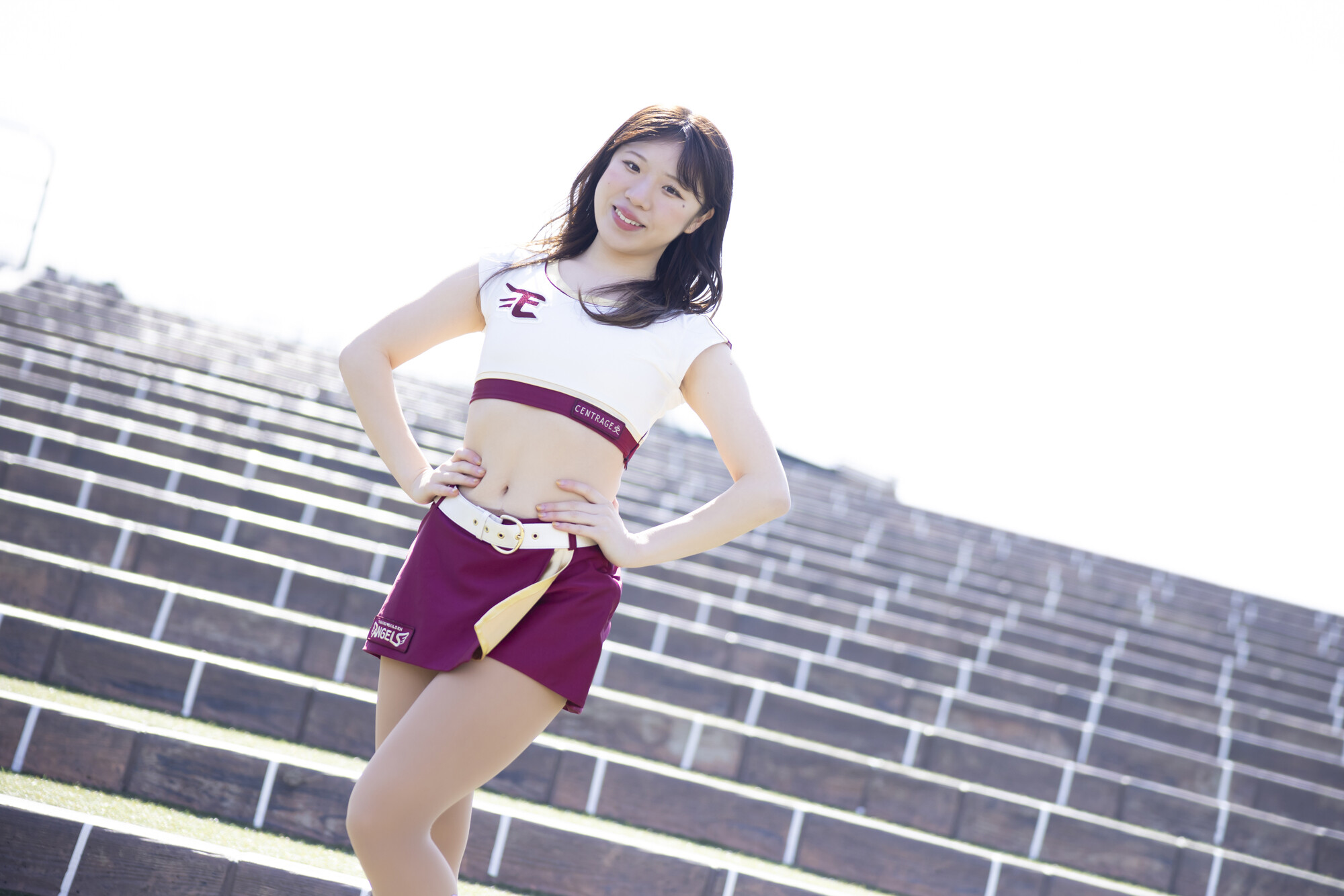

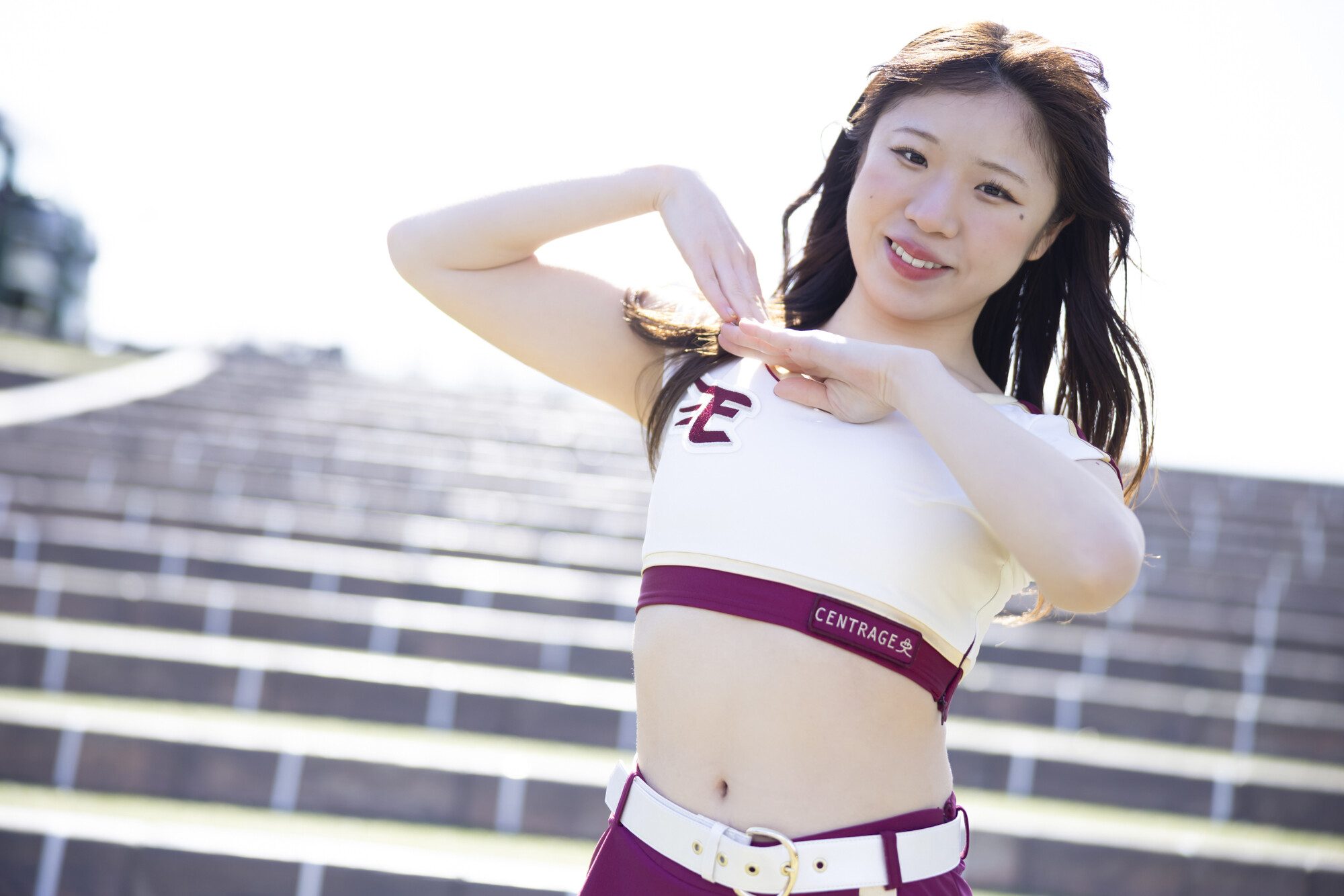

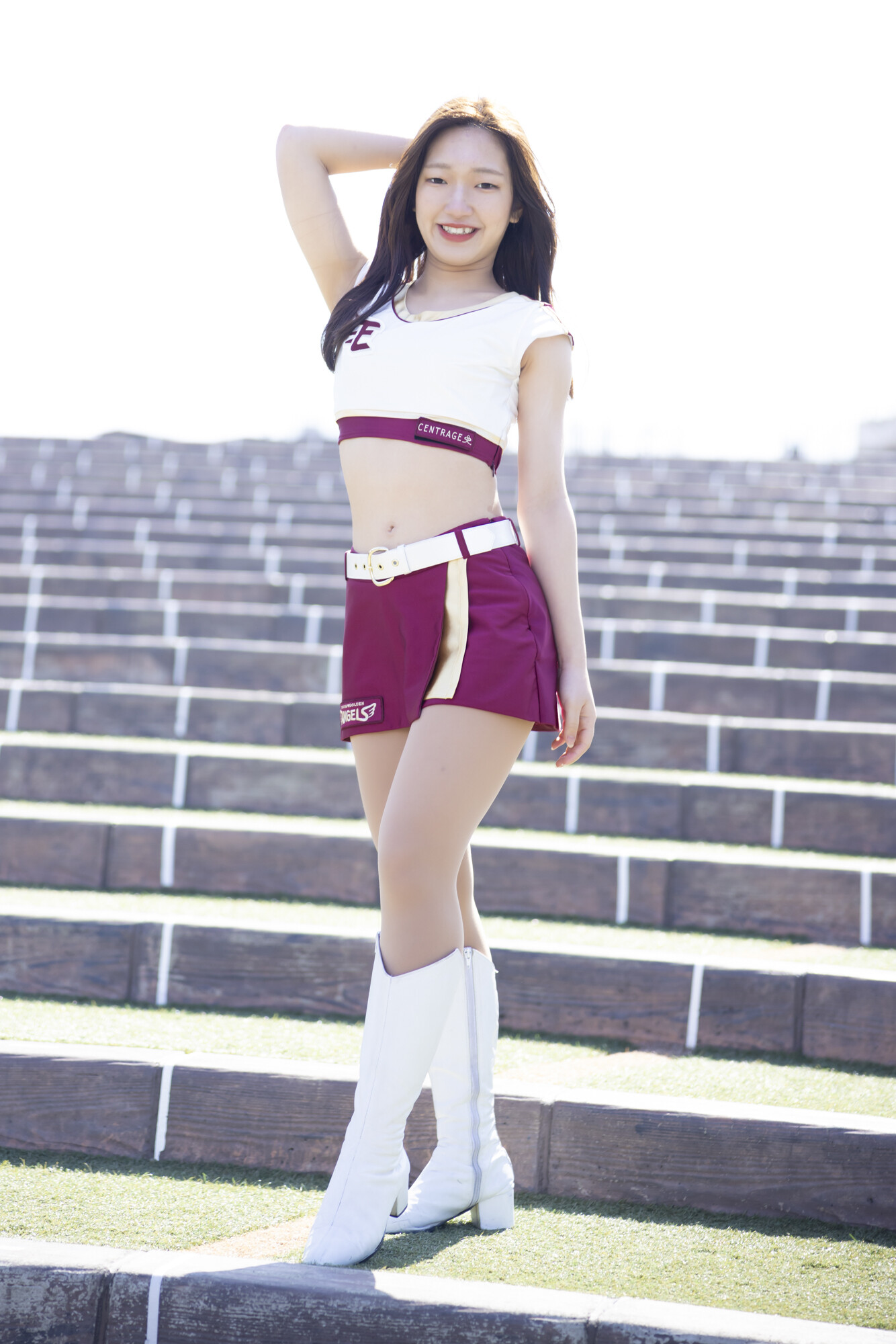

名将として名を馳せた野村克也氏(写真右)と落合博満氏 photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る

名将として名を馳せた野村克也氏(写真右)と落合博満氏 photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る

【野村監督はプロデューサー】

── ヤクルト時代の野村克也監督は9年間で4度のリーグ優勝、中日時代の落合博満監督は8年間で4度のリーグ優勝。チームをマネジメントする手腕を、選手の立場からどう見ていましたか?

川崎 いま振り返ると、ノムさんは"プロデューサー"だったと思います。よく「主役と脇役がいるから、野球は筋書きのないドラマになる」と言っていました。ミーティングで選手にいろいろなことをオープンに伝えて、そこから「どういうプレーをすべきか」を選手自らに気づかせていました。全体を俯瞰(ふかん)してみる姿や手法が、私にはプロデューサーに映りました。

── 野村監督は自ら「監督は気づかせ屋だ」と言っていました。

川崎 人それぞれ、性格も違うし、骨格も違うわけです。まさに十人十色。ノムさんの現役時代と同じことをやっても、三冠王を獲れるわけではありません。だから、手取り足取りの打撃指導は意外なほどしませんでしたね。ノムさんは選手に「こうしろ!」と型にははめず、いくつかのヒントを与えます。

その代表例として「打者の4分類」がありました。ストレート待ちで変化球を打つA型、内角か外角か打つコースを決めるB型、引っ張るのか流すのか打つ方向を決めるC型、球種にヤマを張るD型です。「おまえはどのタイプなんだ? 自分に適する型を考えてごらん。その型なら、こういう方法でアプローチしてみたらどうだ」という提案型でした。

── コーチにはどのくらい任せていたのでしょうか。

川崎 ああいう感じの人なので、どの部門のコーチに対しても、とりあえず口を出していたと思います(笑)。でも「なぜそうしたのか」という確固たる根拠があれば、たとえ失敗しても絶対に文句は言いません。これは野村監督の現役時代、捕手としてリードした時に打たれたら怒り、抑えれば喜ぶという指導者がいたとかで反面教師にしていたそうです。

1 / 3