慶應を107年ぶりの日本一へと導いた「ストーリー」「脱・丸刈り」「甲子園で勝つ3条件」

試合前から、シナリオが決まっているかのようだった。

テレビのワイドショーは、連覇のかかる仙台育英ではなく、慶應の特集を組む。甲子園でも開門前から慶應義塾一色だった。すれ違うほとんどの人が慶應のTシャツや応援グッズを身につけている。いざ開門すると、球場の3分の2が慶應ファンで埋まった。世間や甲子園は、慶應の107年ぶり日本一を待ち望んでいる──そう思わずにはいられなかった。

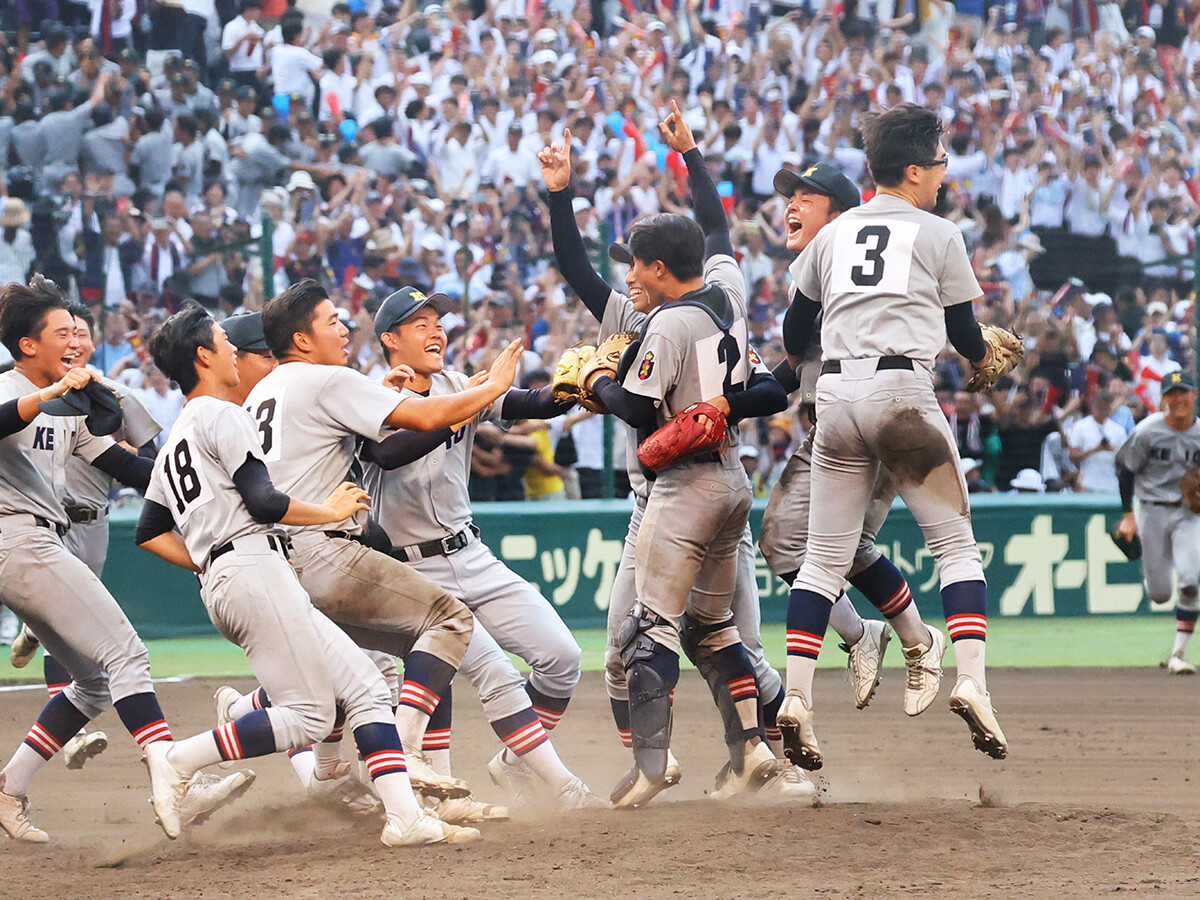

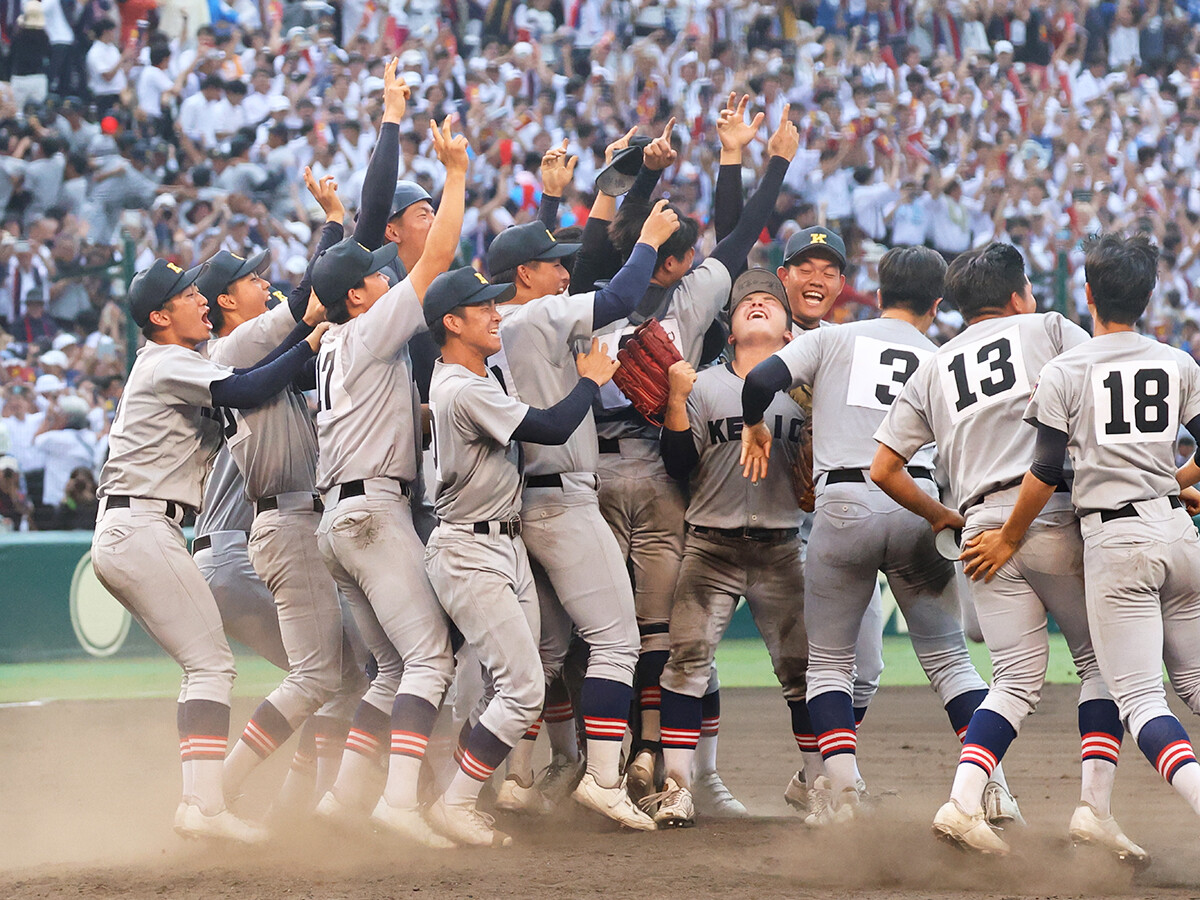

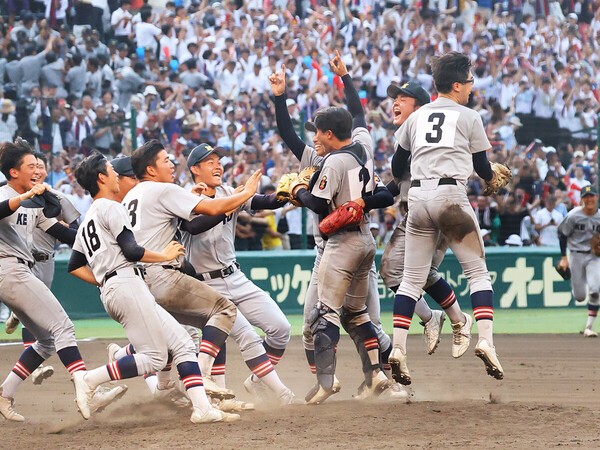

仙台育英を8対2で下し、107年ぶりの優勝を飾った慶應義塾ナインこの記事に関連する写真を見る

仙台育英を8対2で下し、107年ぶりの優勝を飾った慶應義塾ナインこの記事に関連する写真を見る

【優勝校にはストーリーがある】

筆者は2001年から全試合甲子園で取材しているが、毎年決勝戦を見るたびに思うのが、優勝校にはストーリーがあるということだ。野球ファン以外にもわかるようなストーリーがある場合、不思議と甲子園は"勝ってほしい学校"の空間になる。

昨年は、まさに仙台育英の空間だった。104回目を数えた大会で、まだ東方勢のチームは優勝したことがなかった。スタンドも観客も、ほとんどが「今年こそ東北勢の初優勝を」という雰囲気だった。

2004年に駒大苫小牧が優勝した時も同じだった。この時は北海道勢の初優勝がかかっていた。相手の済美は女子校から共学になり、創部2年目で春のセンバツで優勝。春夏連覇というストーリーがあったが、スタンドは「オレたちが見たいのは北海道の優勝だ」と、駒大苫小牧に大声援を送った。駒大苫小牧は2回までに4点をリードされたが、反撃するとスタンドが後押し。試合は13対10で勝利し、北海道勢初の優勝を成し遂げた。

2007年の佐賀北にはストーリーに加え、プラスアルファの要素があった。この年は、春に"特待生問題"が起き、「特待生ばかり集めている私学はけしからん」という風潮になった。そんななか、県立校の佐賀北は開幕戦に勝利し、2回戦では引き分け再試合を制するなど快進撃。準々決勝で帝京を破ると、大いに盛り上がった。決勝でも広陵に4点のビハインドを背負ったが、8回裏に押し出しで1点を返すと、直後に副島浩史の満塁本塁打が飛び出し大逆転。

1 / 4

著者プロフィール

田尻賢誉 (たじり・まさたか)

1975年、神戸市生まれ。学習院大卒業後、ラジオ局勤務を経てスポーツジャーナリストに。高校野球の徹底した現場取材に定評がある。『明徳義塾・馬淵史郎のセオリー』『弱者でも勝てる高校野球問題集173』(ベースボール・マガジン社刊)ほか著書多数。講演活動を行なっているほか、音声プラットフォームVoicy(田尻賢誉「タジケンの高校野球弱者が勝つJK」/ Voicy - 音声プラットフォーム)でも毎日配信している。