真夏の高校サッカーインターハイに大会廃止の動き 猛暑に揺れる現場と全国大会の意義を考える (3ページ目)

【お金には換えられない成長のきっかけ】

「地元開催なので、初戦は何百人もの人が応援に来てくれた。そうした雰囲気のなかでやるのもサッカーの魅力。練習試合とは緊張感がまったく違って、背負うものもある。こういう舞台があればうまくなれるし、サッカー選手としても逞しくなれる」

そう話すのは福島県第2代表として大会に挑んだ、学法石川高校の稲田正信監督だ。

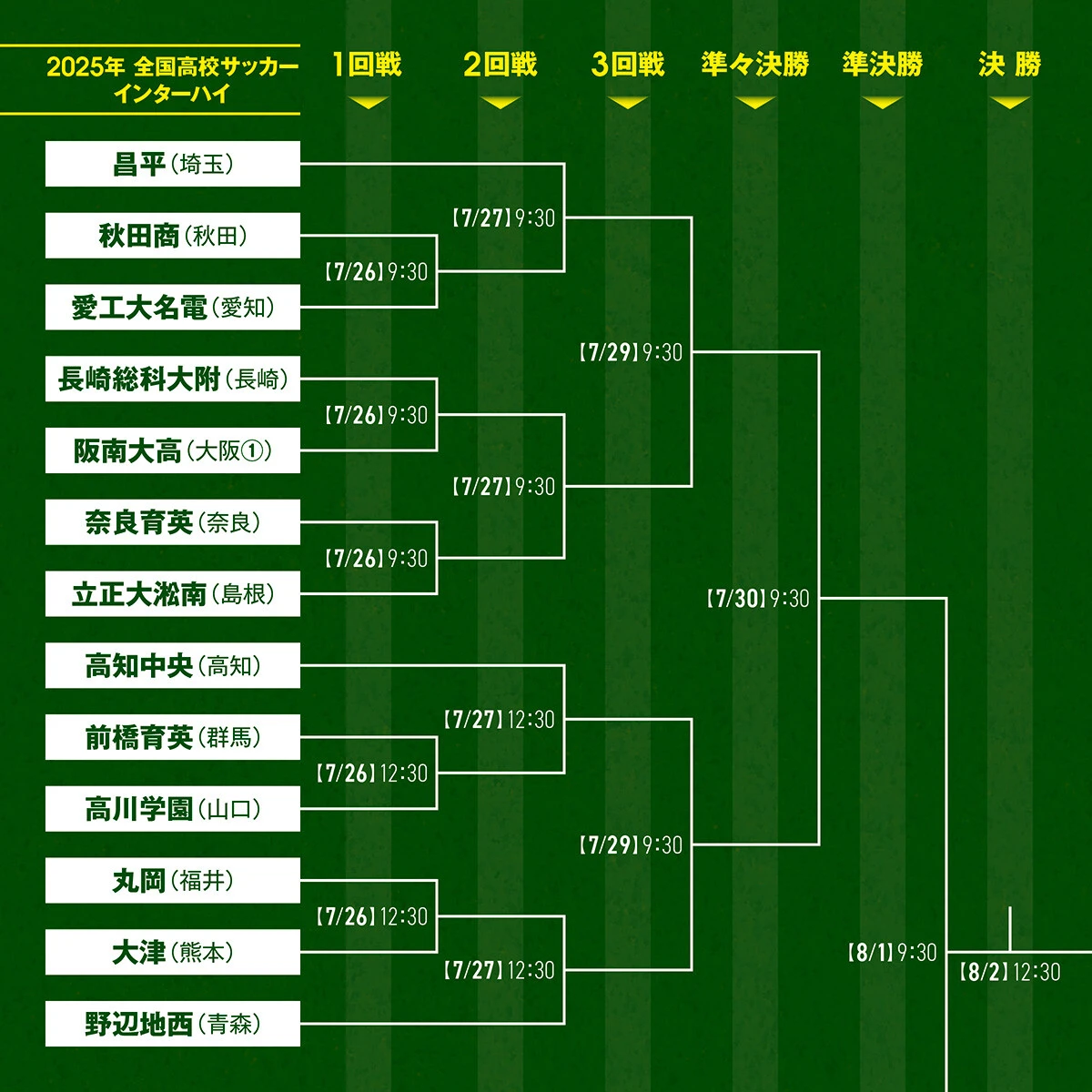

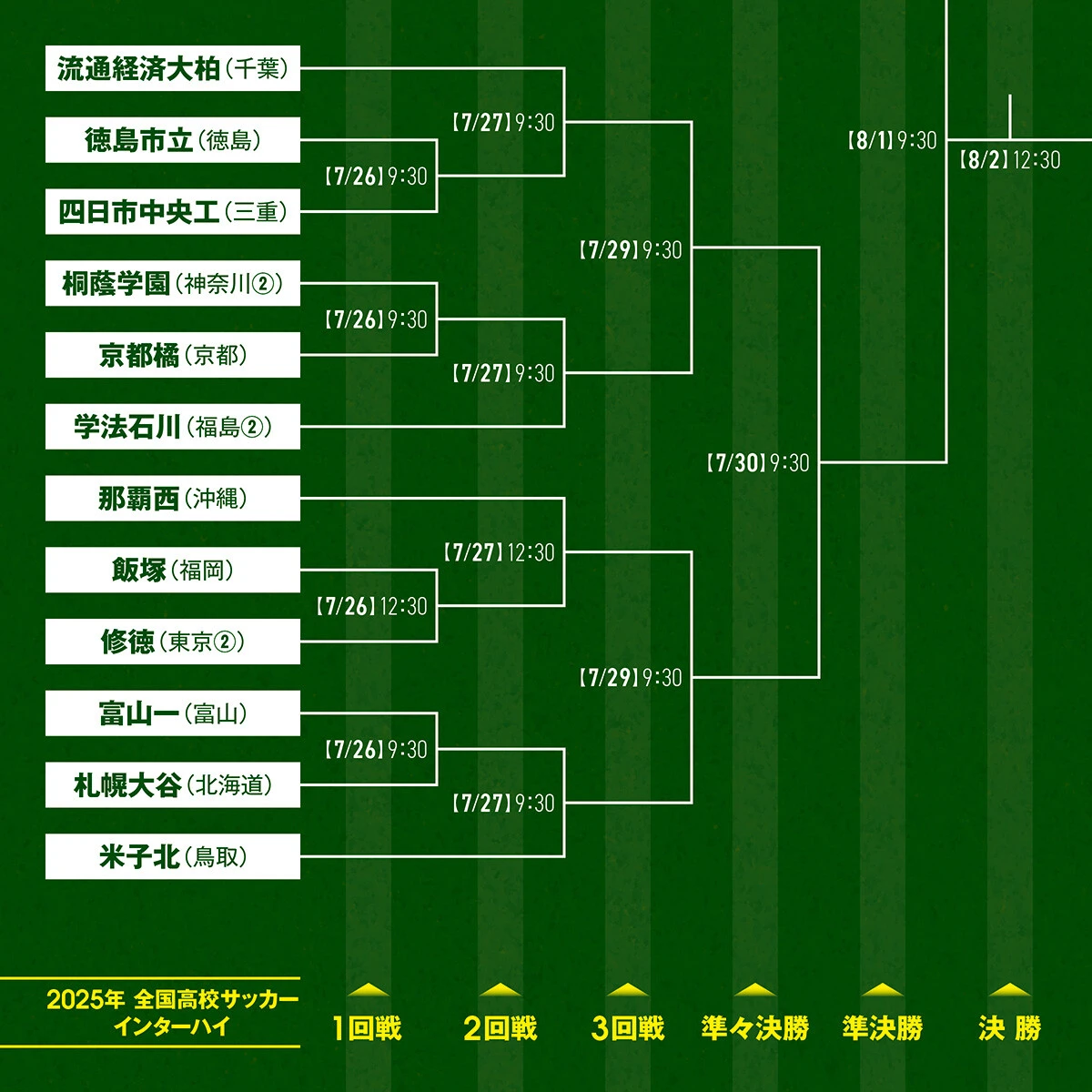

2020年度に選手権の出場が1度あるが、インターハイの全国大会は今回初出場だった学法石川。初戦となった2回戦で桐蔭学園高校に勝利したものの、続く3回戦の流通経済大柏高校戦は0-5で大敗。課題と収穫を手にしたことで、これまで第三者として感じていた全国大会の価値を、身を持って知ったという。

「我々にとってはいつも行ける大会ではない。これまでは夏休みに練習をして、フェスティバルに参加して強くなっていると感じていても、全国に行っていたチームは勝っても負けても秋以降の成長度合いが違う。高校生が全国大会を経験するというのは変わるきっかけになる。この経験が秋以降のプリンスリーグや選手権に生きて『インターハイがあったから、今があるよな』と思える。なくなると絶対に寂しい」(稲田監督)

練習試合では味わえない真剣勝負によるプレー面での成長は全国大会ならではと言えるが、選手に与える影響はそれだけに留まらない。

学法石川は今回、全国大会常連である米子北高校と同じ宿舎になったが、稲田監督が刺激を受けたのはピッチ外での振る舞いだったという。「米子北さんが空き時間にストレッチをしていたり、夕方から練習に行く姿を見ていた。それに食べる量もウチより多いし、挨拶もきちんとしている。そうしたことを学べるのはお金に換えられない」。

稲田監督はこんな言葉も続ける。「僕ら高校サッカーの人間からすれば夏と冬にある2回の全国大会には夢がある。県リーグやプリンスリーグのチームでもプレミアリーグのチームとやれるチャンスがあるのは大きい。それにワールドカップもリーグ戦をやってからトーナメントなので、リーグ戦だけでなくノックアウト方式の試合も大事」。

育成年代にリーグ戦文化が定着し、年間を通して公式戦が行なわれているサッカーは、もし全国大会が減ったとしても比較的影響が少ないのかもしれない。一方で、負ければ終わりのトーナメント方式が持つメリットも必ずある。

今後、サッカーに限らず各競技で夏場の大会についての議論が進められるのは間違いないが、インターハイ及び全国大会の持つ意味と価値も、あらためて考えなければいけない。

著者プロフィール

森田将義 (もりた・まさよし)

1985年、京都府生まれ。10代の頃から、在阪のテレビ局でリサーチとして活動。2011年からフリーライターとしてU-18を主に育成年代のサッカーを取材し、サッカー専門誌、WEB媒体への寄稿を行なう。

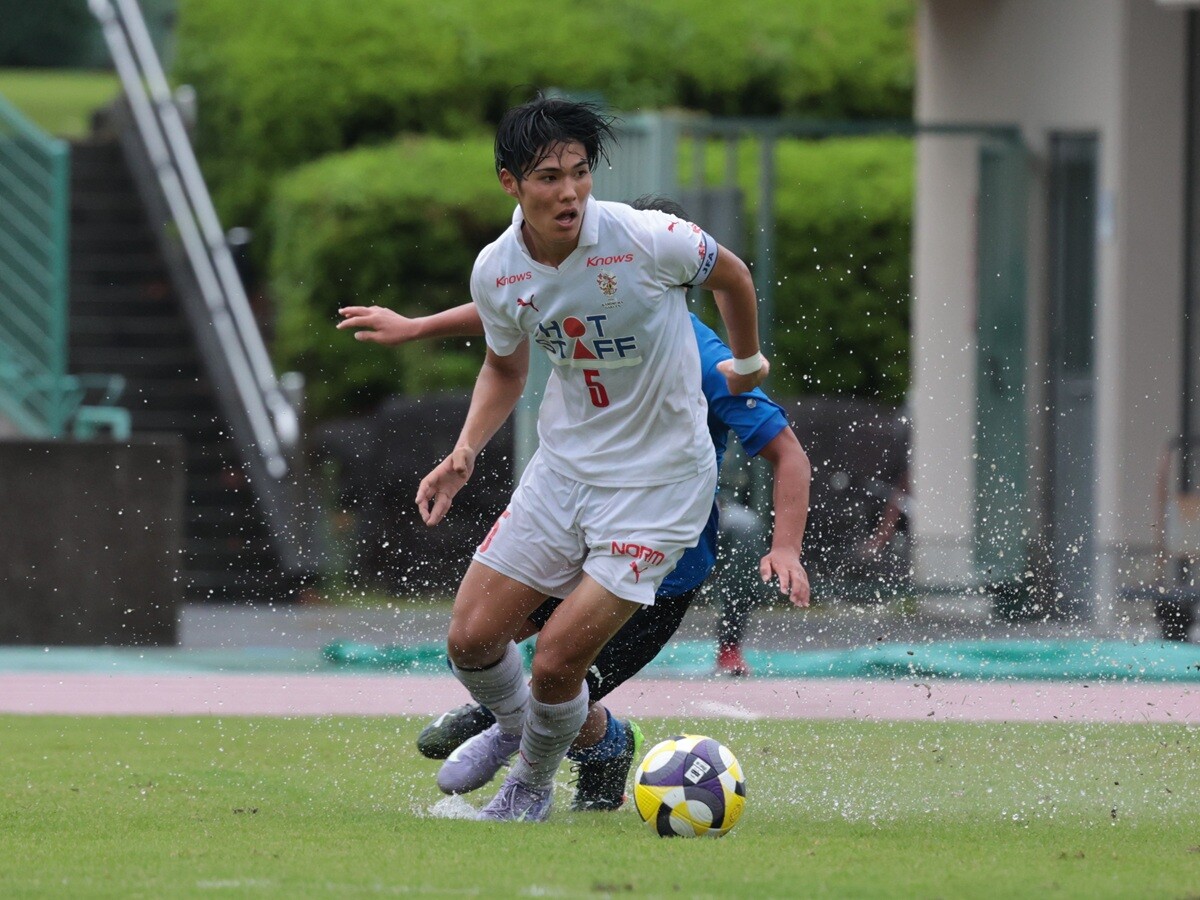

【写真】高校サッカーインターハイ2025注目選手フォトギャラリー

3 / 3