JリーグとKリーグの違いは何か? 社会の形を反映する日韓両国のプロサッカーリーグ (3ページ目)

【社会の形を反映する日韓の両リーグ】

韓国がいち早くプロ化に踏みきったことが日本を動かしたのだが、韓国のプロリーグのスタートは"拙速"の誹(そし)りを逃れないものだった。一方、日本ではプロ化は遅々として進まなかったが、万全の準備の末にプロ化を成し遂げた。

このあたりに日本社会と韓国社会の違いが表われていると言うこともできるだろう。政治でも経済でも、韓国は何事も決断が早いが、「拙速感」が否めない。一方、日本では入念な根回しや準備が行なわれるが、決定に時間がかかる。

韓国でいち早くプロ化が進んだ理由のひとつは、アマチュア時代から選手たちは実質的にプロに近い存在だったからでもある。引退後は会社を辞めて別企業で働いたり、自ら事業を起こすのが普通だった。

そのため、高い報酬を求めて香港のプロクラブに入団する選手が多く、1980年代には欧州に渡る選手も出始めていた。つまり、選手の国外流出を防ぐためにもプロ化が必要だったのだ。

一方、高度成長期の日本は終身雇用社会だった。そこで、とくに大学卒の選手たちは引退後も定年まで企業戦士として働くのが通例であり、サッカー協会上層部が当初プロ化に反対したのも選手たちの引退後の生活設計を心配してのことだった。

たとえば、初代JリーグチェアマンでJFA会長も歴任した川淵三郎氏は、古河電工サッカー部監督を退任したあとは社業に専念しており、サッカー界に戻ったのは系列会社への出向を命じられたからだったと言われている。

また、プロクラブの母体となったのは日本でも韓国でも国を代表する大企業だったが、韓国企業の多くは1970年代、朴正熙大統領時代に急成長した新興財閥であり、創業者一族が絶対的決定権を握っていたため、彼らがその気になればすぐに物事(たとえばサッカーのプロ化)を決められた。一方、日本企業が意思決定するためには社内での稟議や取締役会の議決が必要だったので、決定に時間がかかった。

こうして、それぞれの社会の形を反映しながら発足した日韓両国のプロサッカーリーグだが、その成功のためには互いの存在が大きな刺激となったという事実は記憶しておくべきだろう。韓国のプロ化から40年、互いのステータスを高めるためには、交流や競争の機会を増やしてもいいのではないだろうか?

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

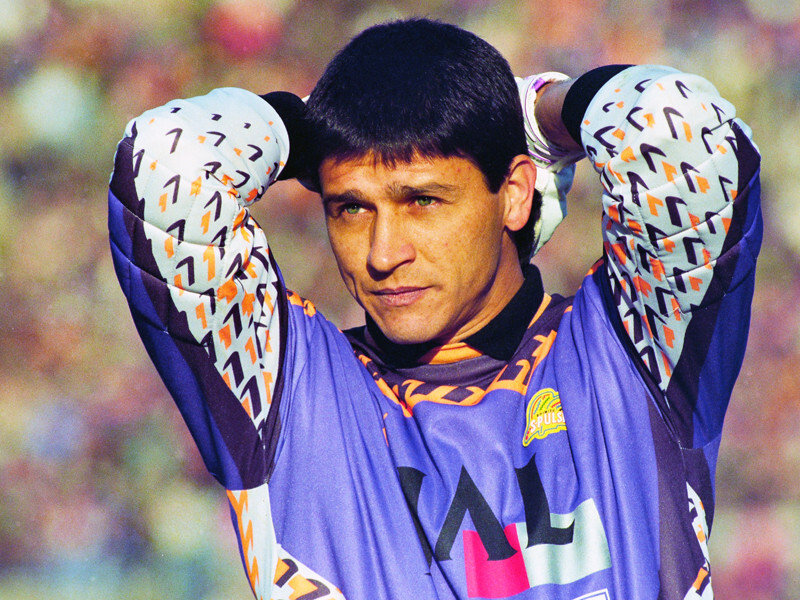

【写真&選手紹介】韓国人選手たちも Jリーグの歴代外国人助っ人たち

3 / 3