サッカー日本代表の9月のメキシコ戦はオークランド・コロシアムで開催「野球場でサッカー」の歴史 (2ページ目)

【大観衆を集めるには野球場だった】

日本初の大規模野球場は1924年に阪神電鉄が建設した甲子園球場だが、ここも完成当初は陸上競技用のトラックが併設されていた。そのため、外野スタンドは直線状になっていて、左右両翼までが遠くてホームランが生まれにくかった(現在は野球用に改装されている)。

サッカーの試合が野球場で行なわれたことは何度もあった。

というのは、1980年代頃まで日本には大きな球技場など存在しなかったからだ。横浜の三ツ沢球技場や大宮サッカー場は1964年の東京五輪で使用されたが、収容力はどちらも1万5000人程度だった。

陸上競技場は全国にあったが、こちらも収容力はせいぜい2万人ほど。4万人以上を収容できるのは1958年に完成し、1964年東京五輪のために拡張された旧国立競技場(最大時で約7万2000人収容)だけだった。約4万5000人収容の神戸ユニバー記念競技場が完成したのは1985年、5万人収容の広島ビッグアーチが完成したのは1992年だった。

したがって、国立競技場以外で大観衆を集めるイベントを開きたければ、野球場を使うしか方法がなかったのだ。

たとえば、1977年9月に「ペレ・サヨナラゲーム・イン・ジャパン」というイベントがあった。引退するペレが所属する北米リーグ(NASL)のニューヨーク・コスモスがワールドツアーの一環として来日して旧国立競技場で古河電工、日本代表と対戦した。この時、ペレはプレーはしなかったものの大阪でもエキシビションマッチが行なわれた。

会場となったのはプロ野球パシフィック・リーグ、南海ホークス(現ソフトバンク・ホークス)の本拠地、大阪球場(1950年完成、1998年閉鎖)だった。

大阪の繁華街、難波にあった球場で、敷地が狭かったので急勾配のスタンドに囲まれていた。大阪には長居陸上競技場もあったが、当時の長居には夜間照明が付いていなかったのでナイター興行を行なうには大阪球場しかなかったのだ。

1972年には隣接する南海電鉄の難波駅改修に伴い、大阪球場ではスタンドの一部を削って外野フィールドを拡大したが、これには将来サッカーがプロ化されることを見込んで、サッカーの試合を誘致する狙いもあったらしい。

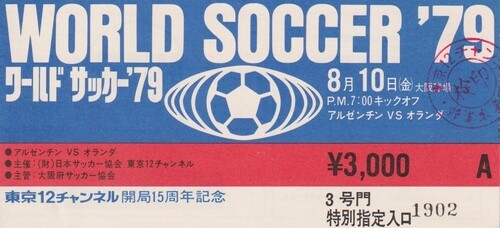

1979年には「ワールドサッカー79」という大会があった。

1978年アルゼンチンW杯決勝の再現としてアルゼンチンとオランダの代表を招待するという企画だったが、代表の招致は難しく、結局、アルゼンチンのエース、マリオ・ケンペスを擁するバレンシア(スペイン)とウラカン(アルゼンチン)、FCアムステルダムを招いて日本代表や日本リーグ選抜が対戦する大会となった。

1979年「ワールドサッカー79」のチケット。会場は大阪球場で対戦は「アルゼンチンvsオランダ」と記載がある(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る そして、大阪では大阪球場、東京では後楽園球場が会場となった。後楽園球場は読売ジャイアンツの本拠地で、長嶋茂雄や王貞治が活躍した球場だ(1937年完成、1987年閉鎖)。

1979年「ワールドサッカー79」のチケット。会場は大阪球場で対戦は「アルゼンチンvsオランダ」と記載がある(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る そして、大阪では大阪球場、東京では後楽園球場が会場となった。後楽園球場は読売ジャイアンツの本拠地で、長嶋茂雄や王貞治が活躍した球場だ(1937年完成、1987年閉鎖)。

後楽園では3塁側ベンチ前からライト外野スタンド方向にサッカーのピッチが設定されていたので、僕は「ジャンボスタンド」と呼ばれた1塁側内野2階席最前列を選択。コーナー付近ではあったものの、目論み通り高い席からピッチを俯瞰的に見下ろすことができたので、試合がとても見やすかったことを覚えている。

2 / 3