サッカー日本代表が韓国にまったく勝てなかった時代 「東大門運動場」での戦いの歴史 (4ページ目)

【現在は韓国スポーツの歴史を展示】

朝鮮王朝時代の首都、漢城(ハンソン=現在のソウル)は城壁に囲まれた城郭都市だった。城壁には四つの大門があり、東の大門が「興仁之門(フンインジムン)」で一般に「東大門」と呼ばれていた。

東大門は現在、国の指定宝物となっているが、周囲はファッション関係の商店や飲食店がびっしり建ち並び、ソウルを代表する繁華街のひとつとなり、地下鉄3路線が乗り入れる交通至便の場所でもある。

運動場が建設された場所は朝鮮王朝時代には訓練院つまり首都防衛軍「下都監(ハドガム)」の練兵場が置かれていた。

朝鮮で初めてフットボールが行なわれたのは1882年6月に仁川(インチョン)に無許可で上陸した英国の測量船「フライングフィッシュ」の乗組員がフットボールに興じた時と言われているが、英朝修好条約締結後の同年7月に仁川を訪れた「フライングフィッシュ」やコルベット艦「エンカウンター」の乗組員は、今度は漢城の東大門外にあった訓練院でフットボールの模範試合を披露している。

さて、運動場が取り壊された後、東大門周辺では発掘調査が行なわれ、水門など歴史的建造物が復元され、2009年には運動場跡地に東大門歴史文化公園が完成した。その一角には2基の照明塔が立っている。スタジアムの記憶を大切にするためにかつての運動場の照明塔が残されたのだ。そして、東大門運動場記念館も建設され、韓国スポーツに関する歴史資料などが展示されている。

旧総督府など植民地時代に日本人が建設した施設の多くは取り壊された。だが、東大門運動場は、現在もスポーツの「聖地」として親しまれ、取り壊されたあともその記憶が大切にされているのである。

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

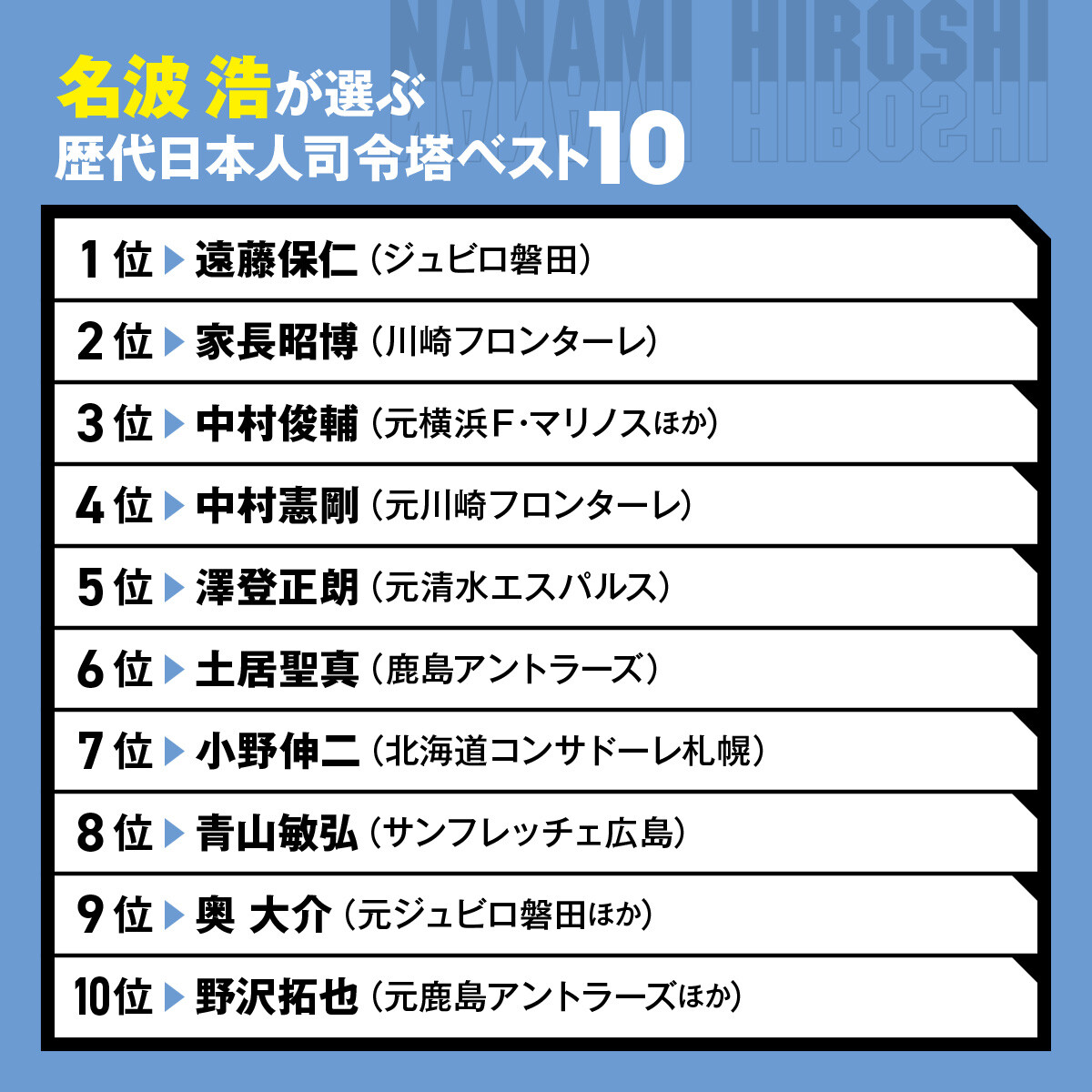

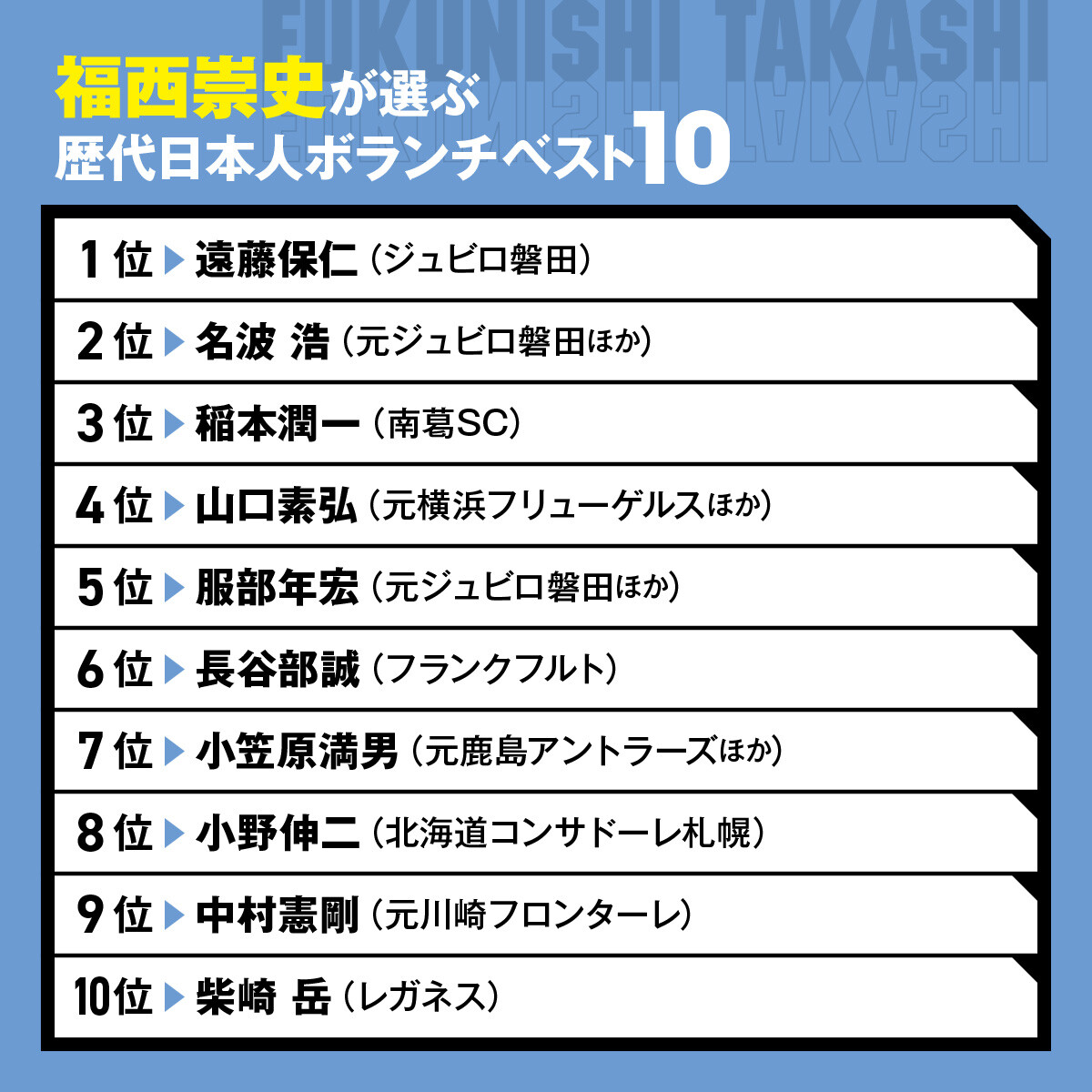

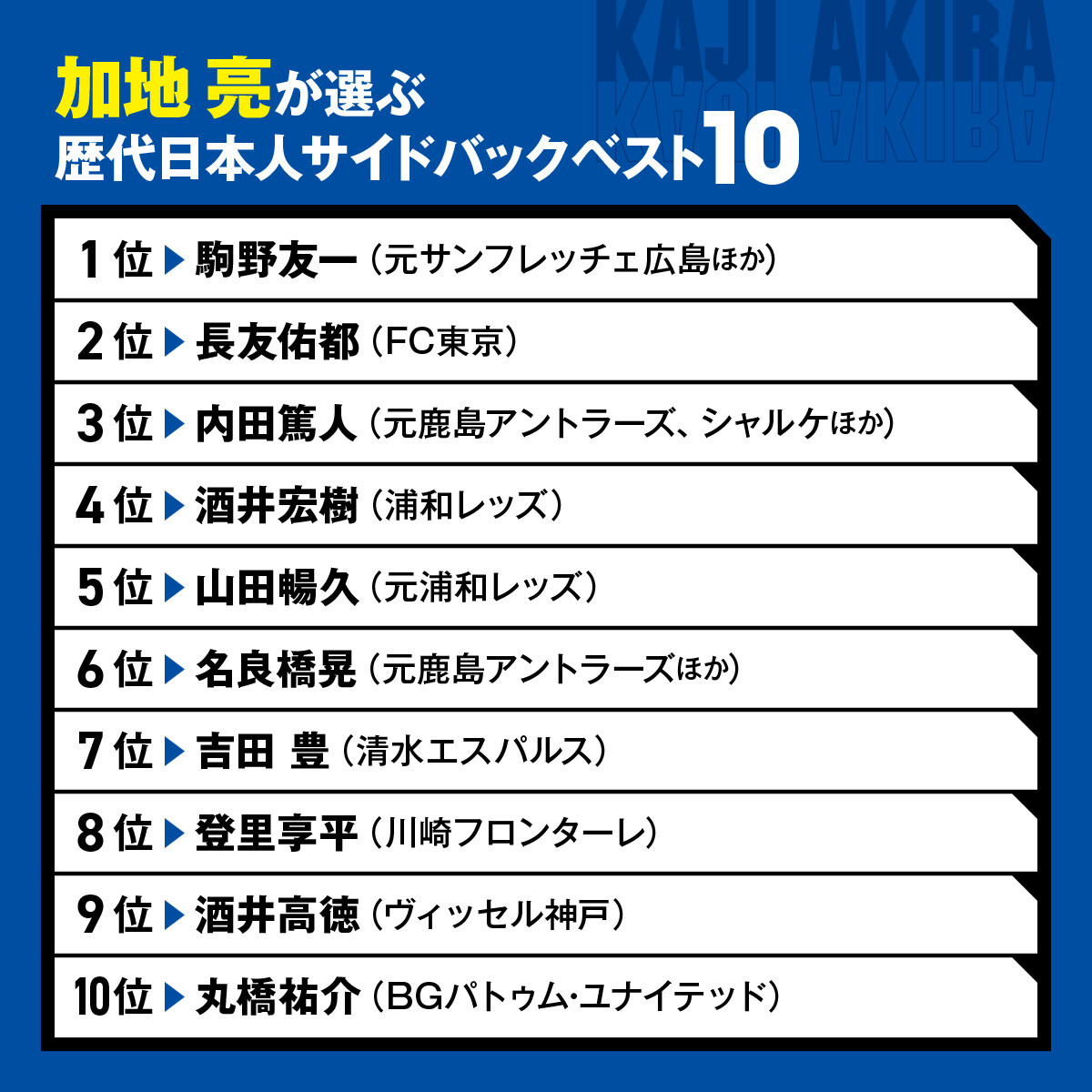

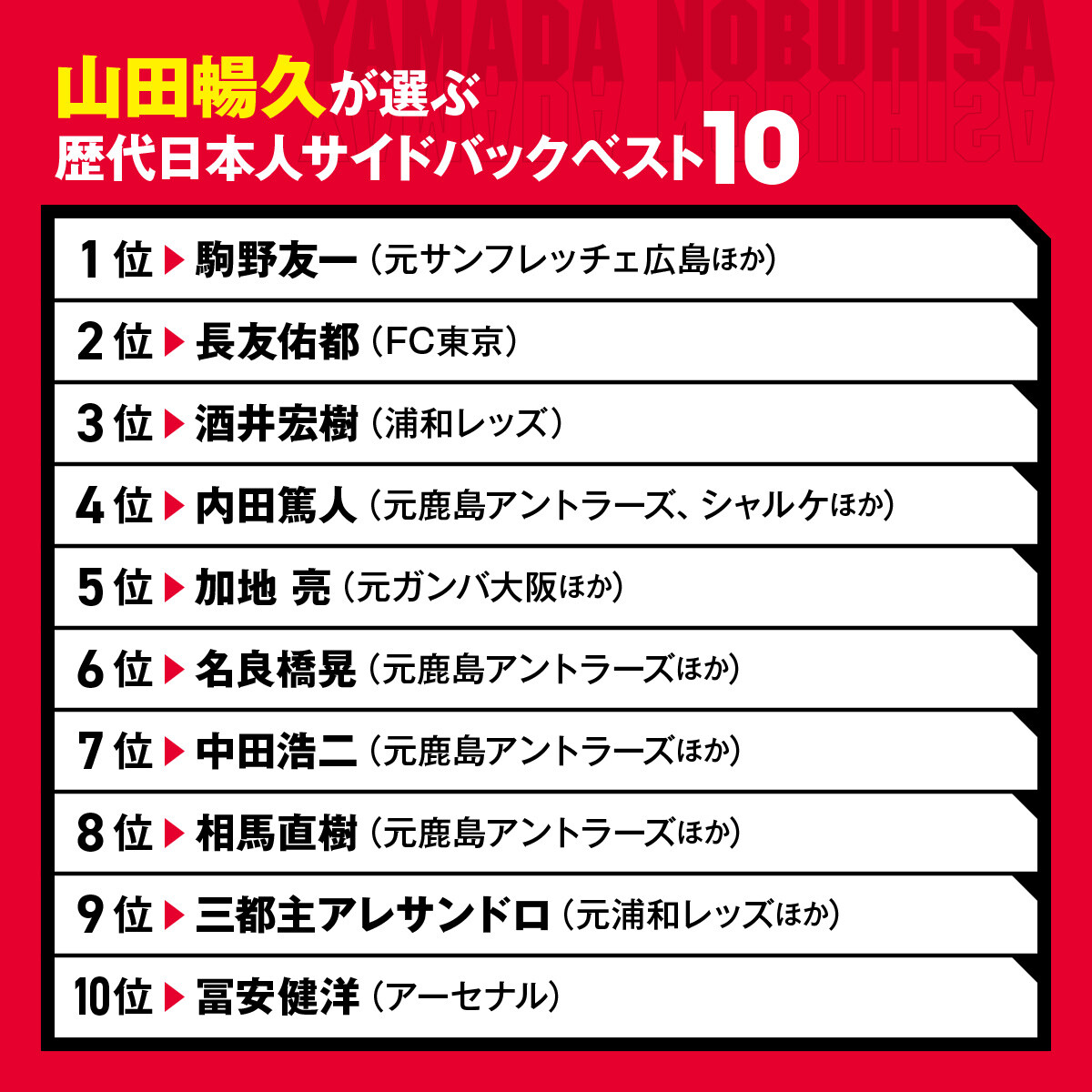

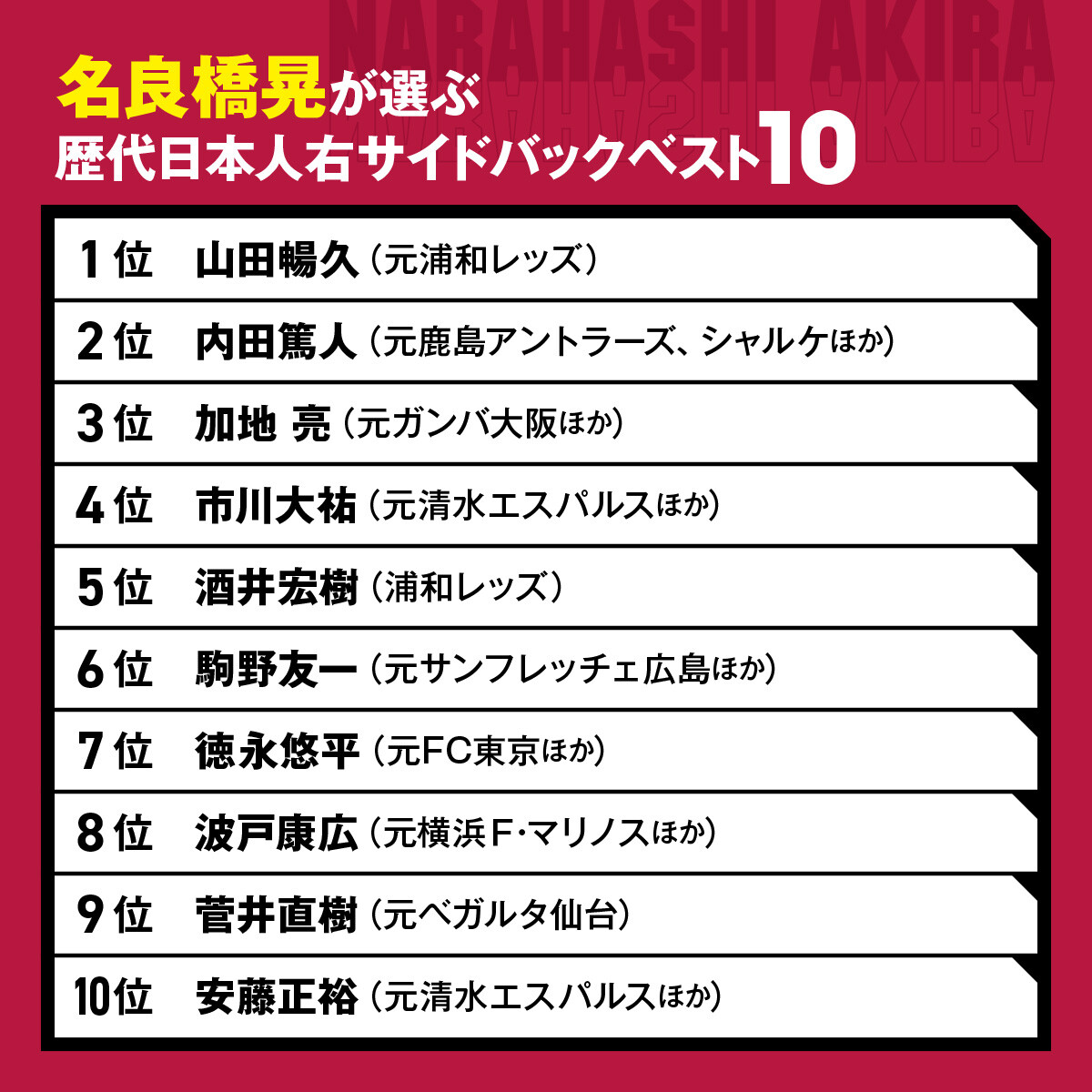

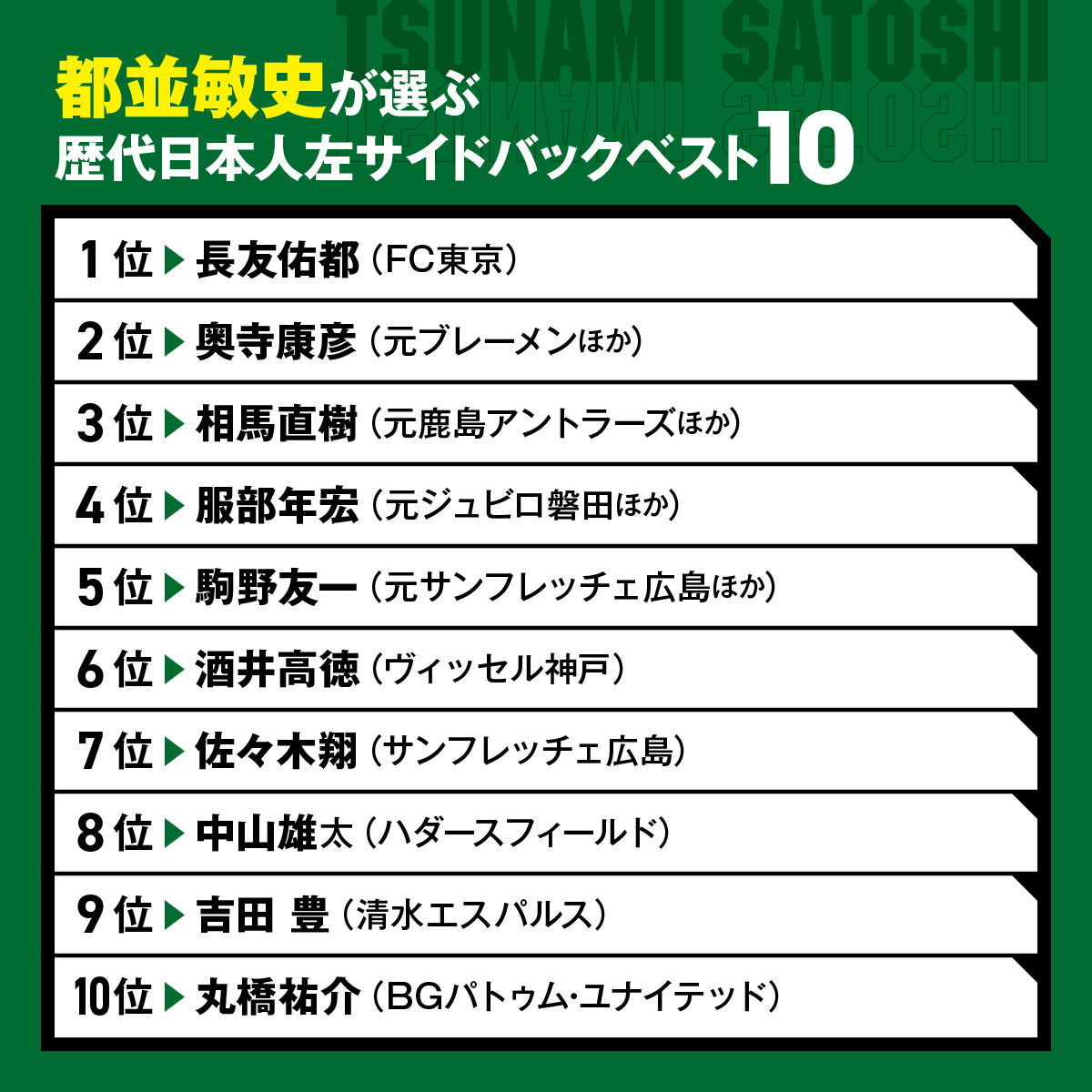

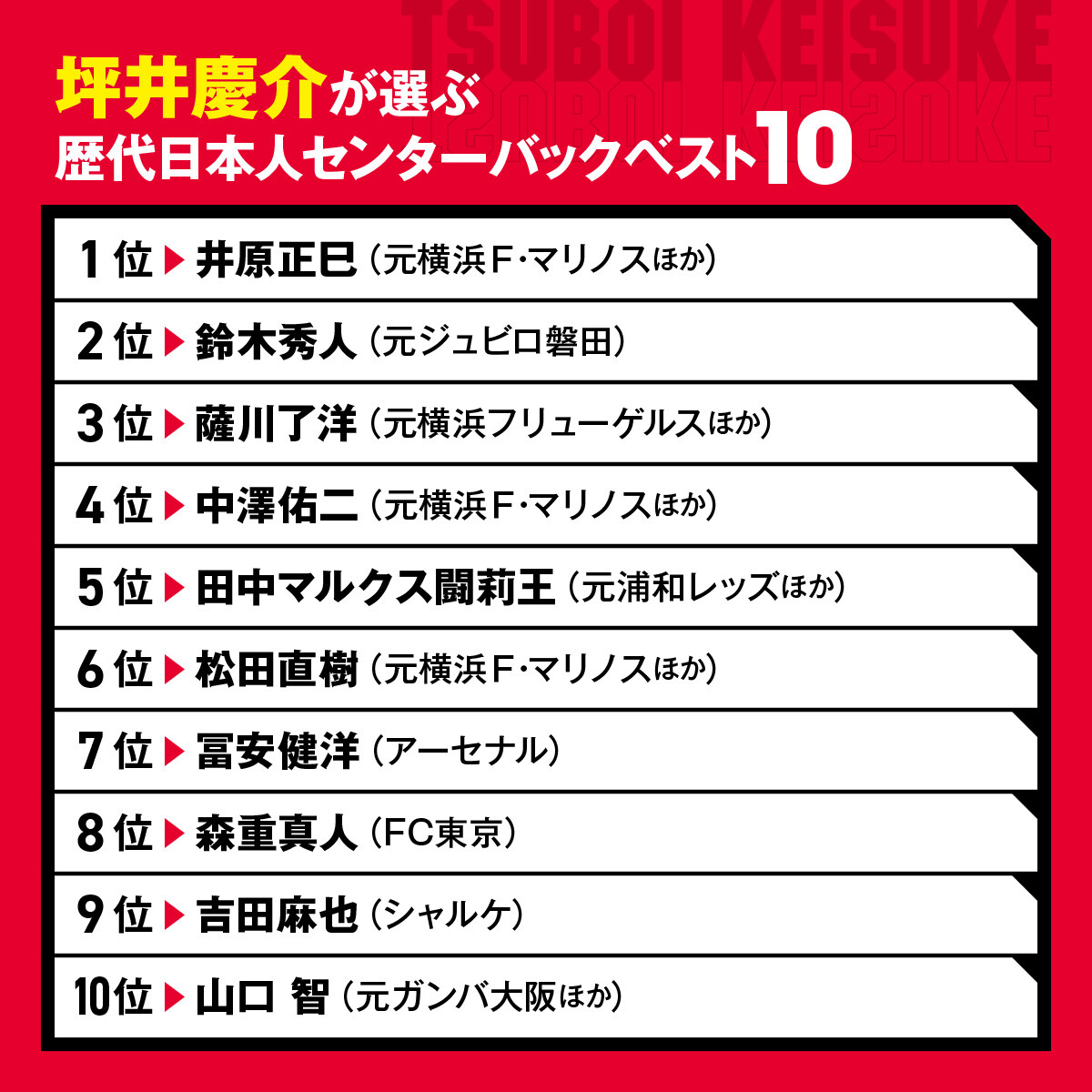

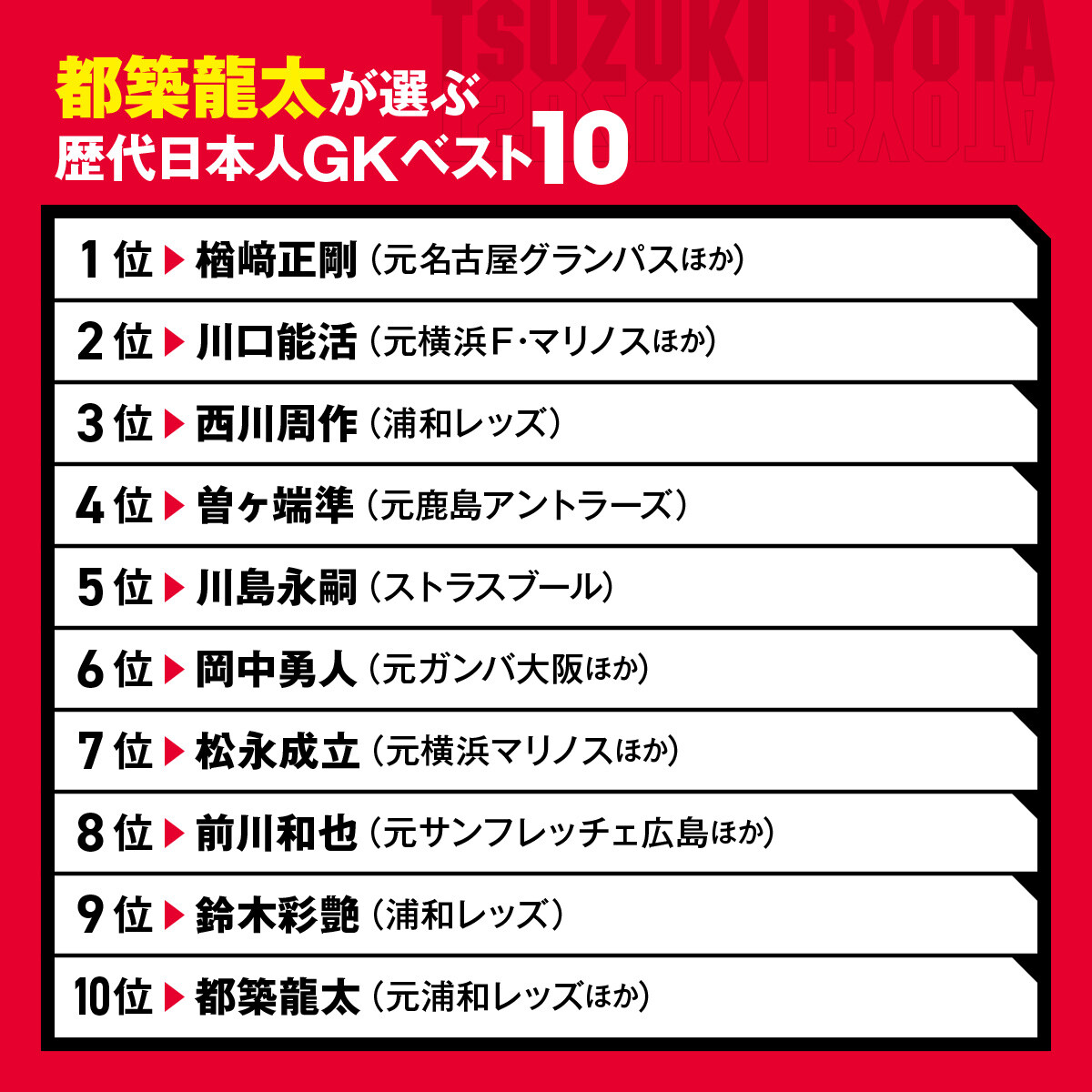

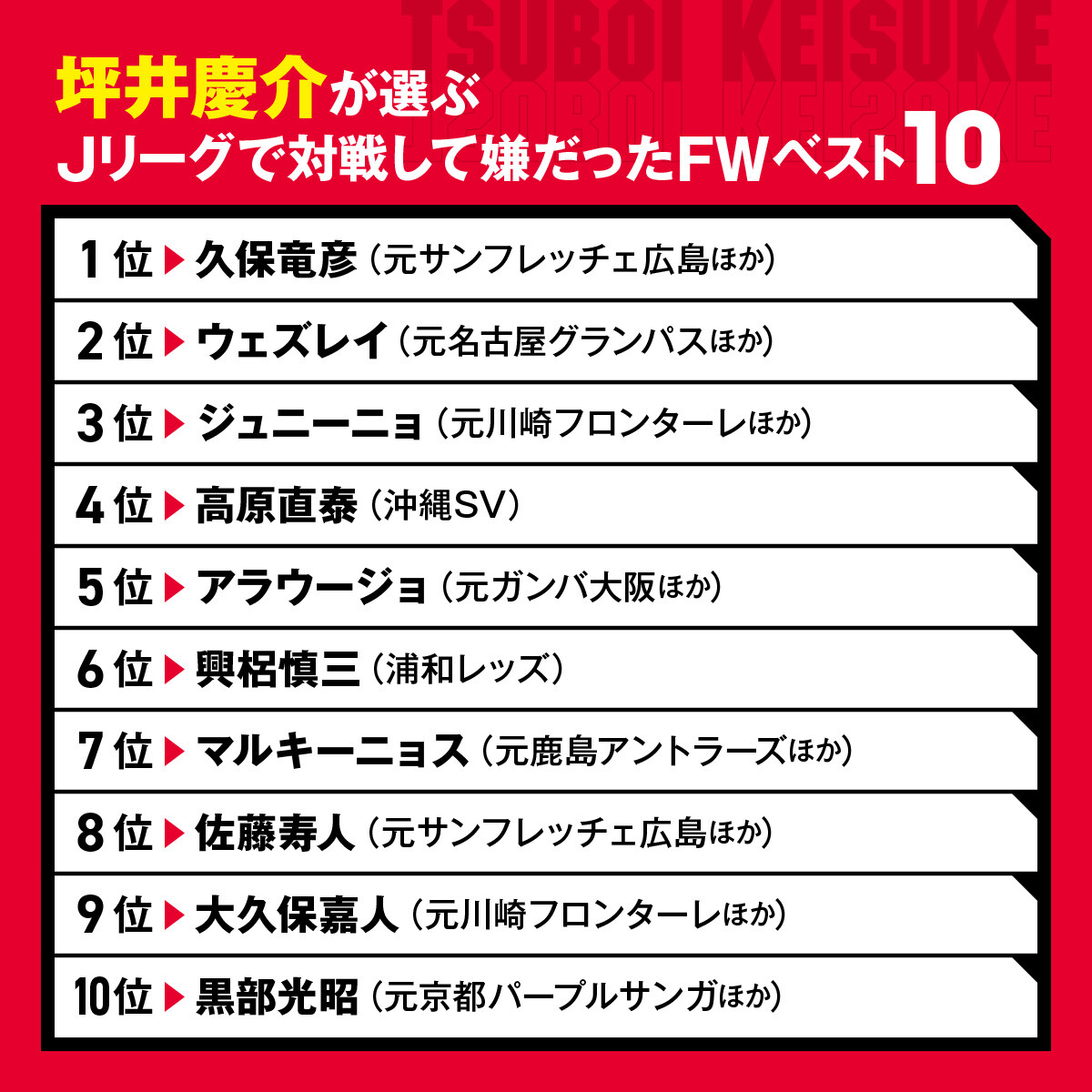

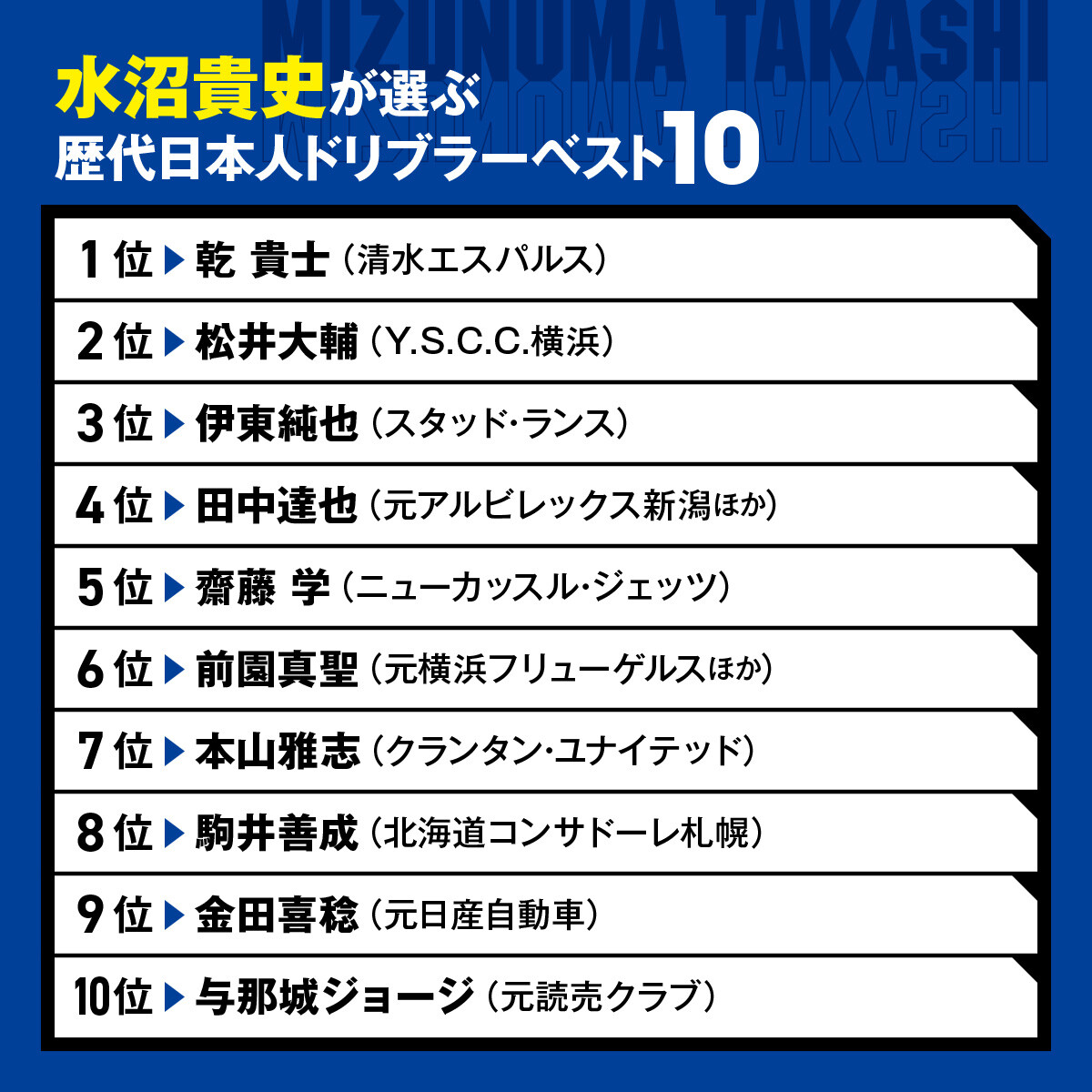

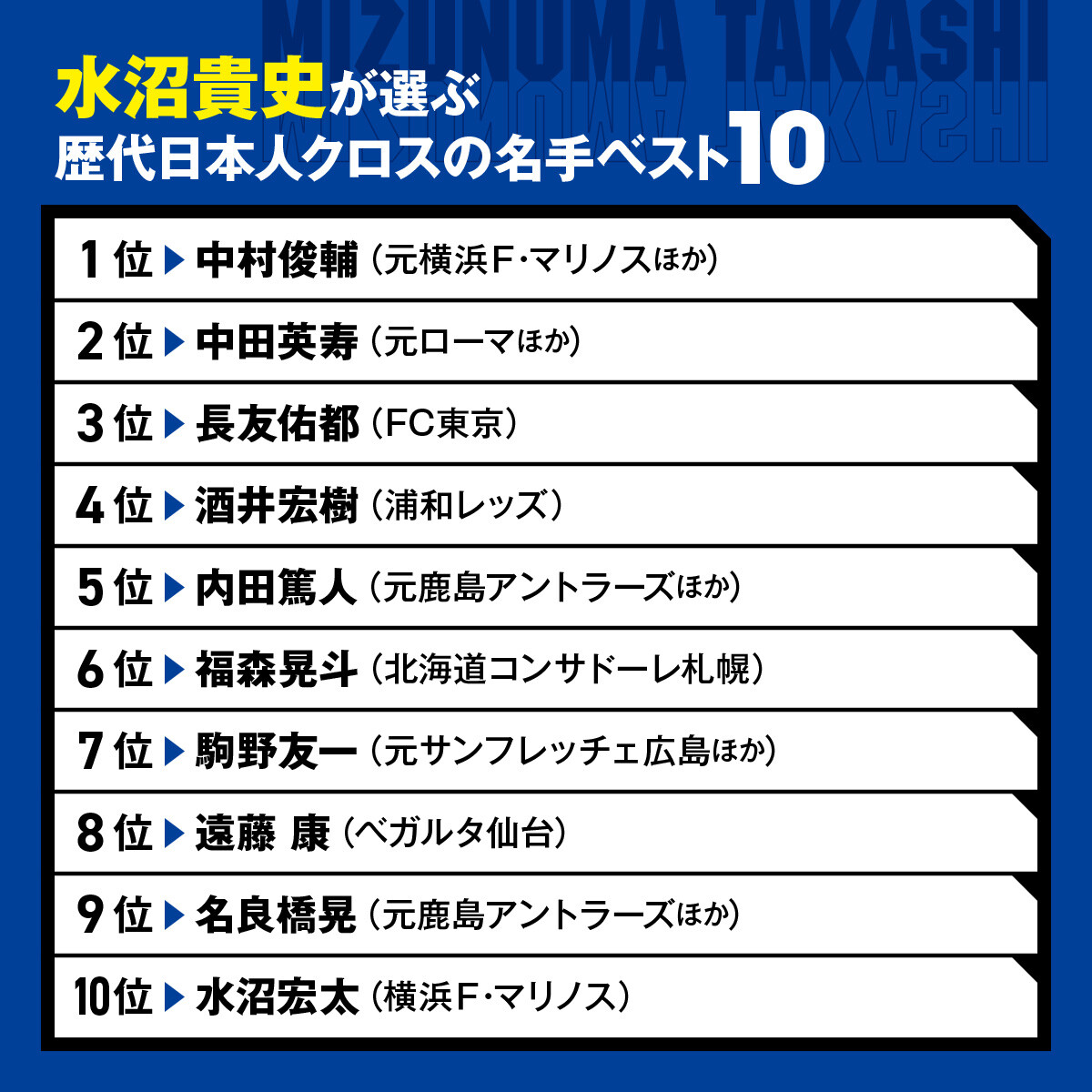

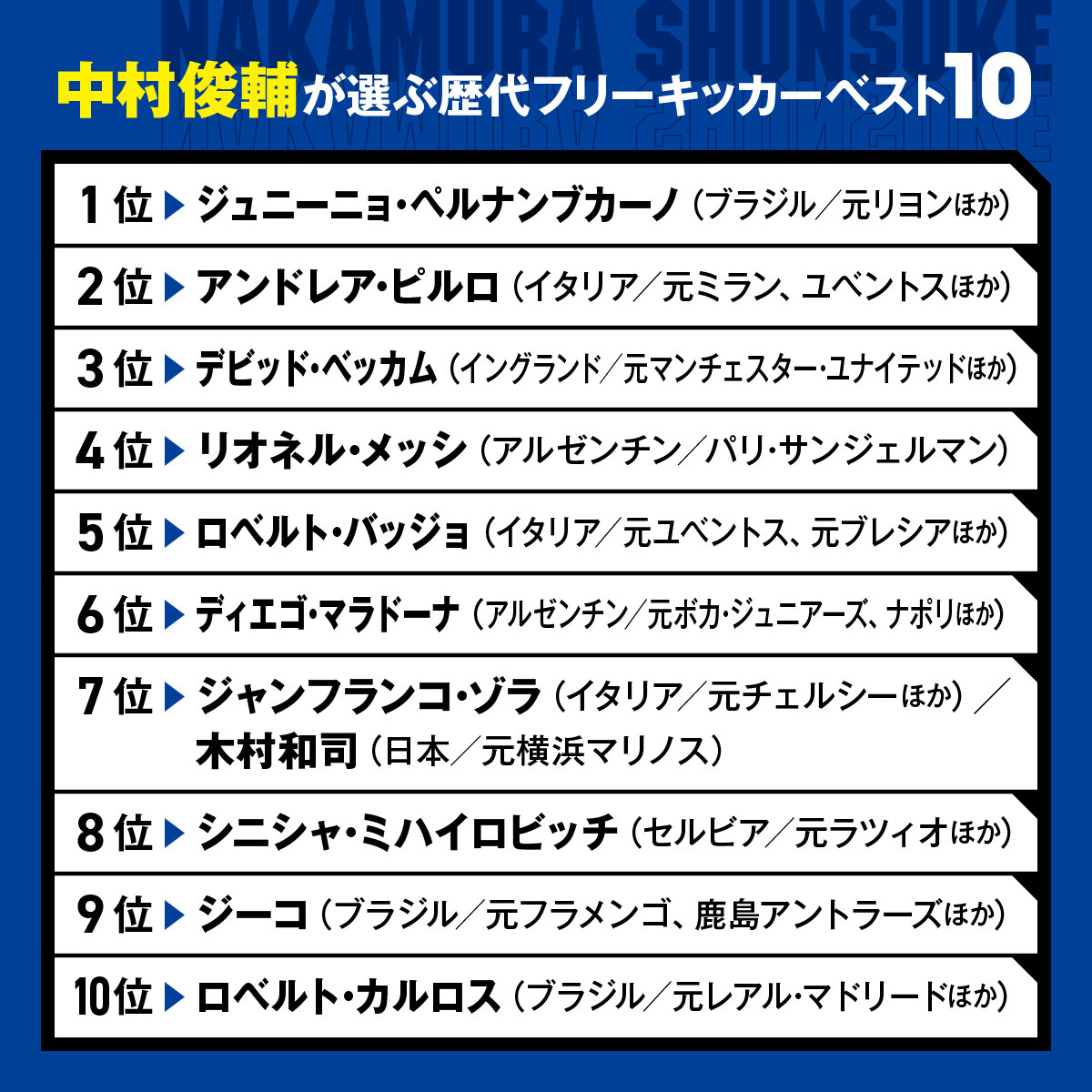

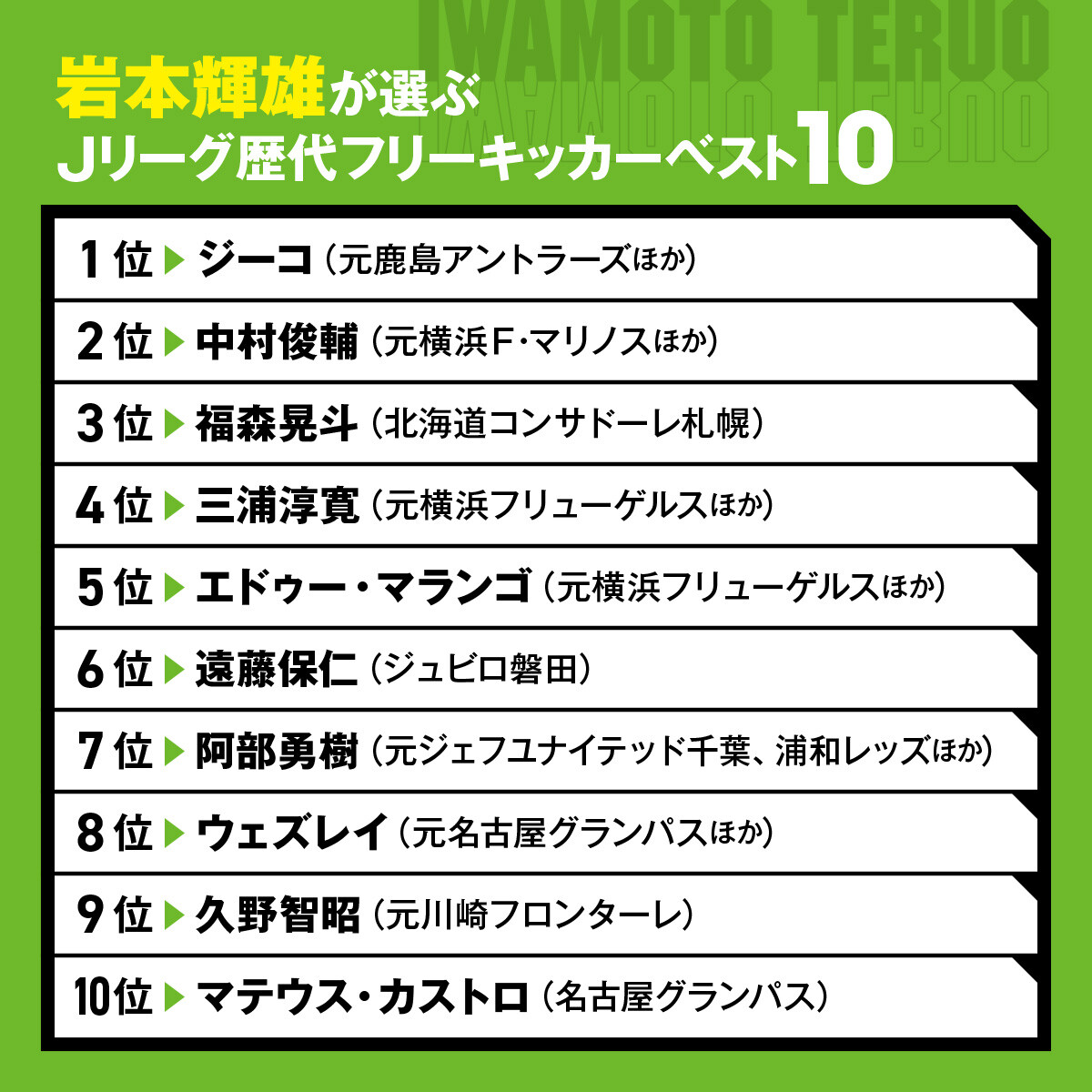

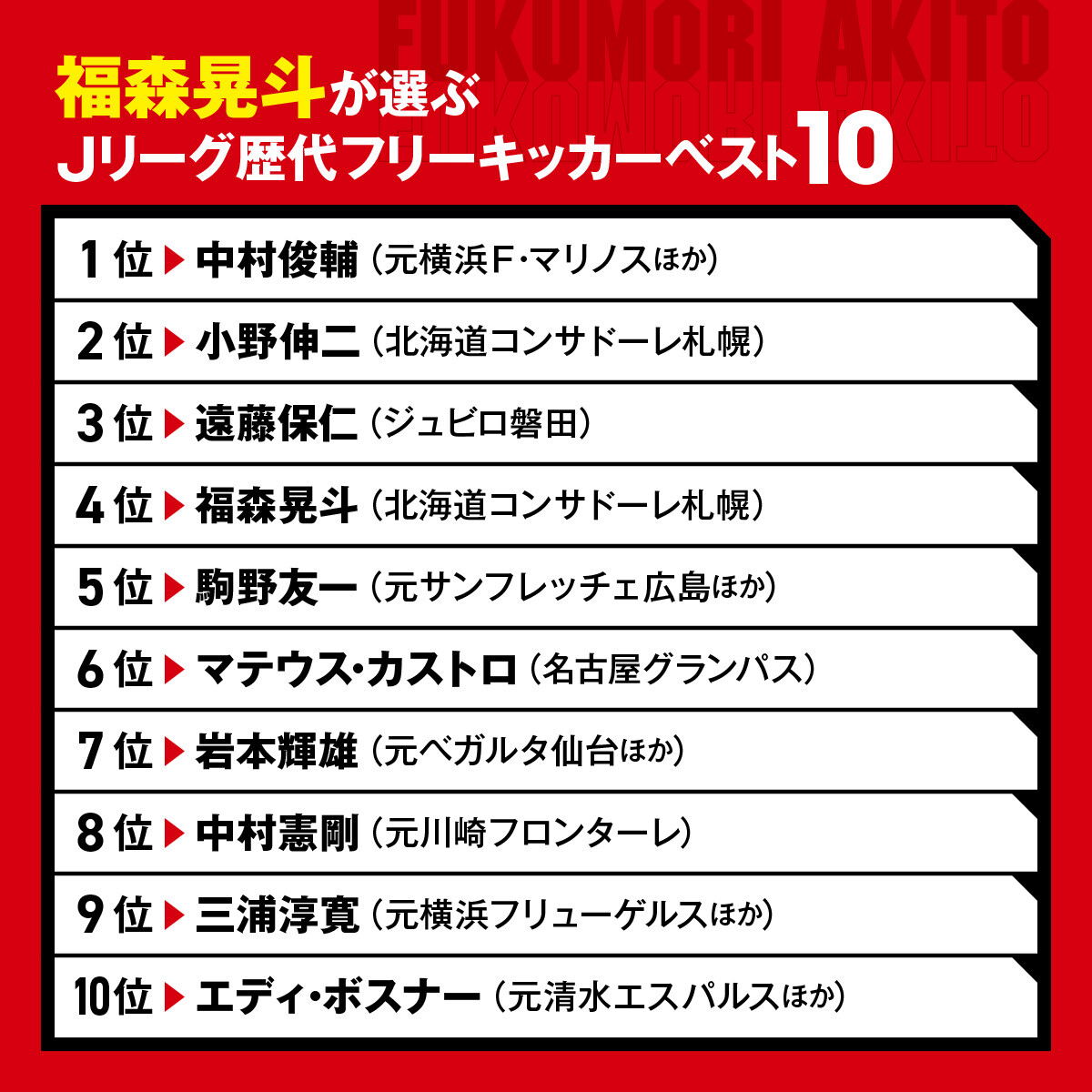

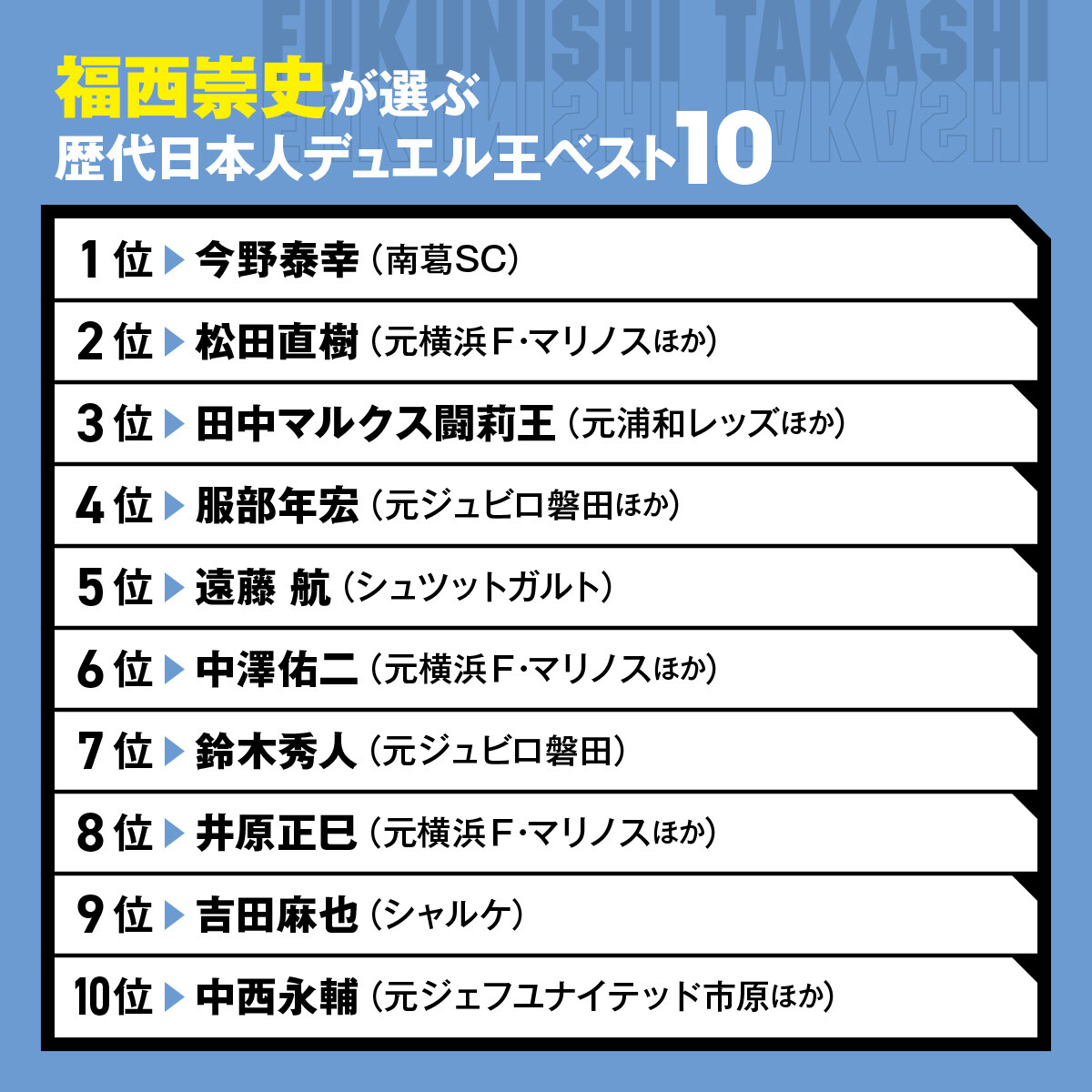

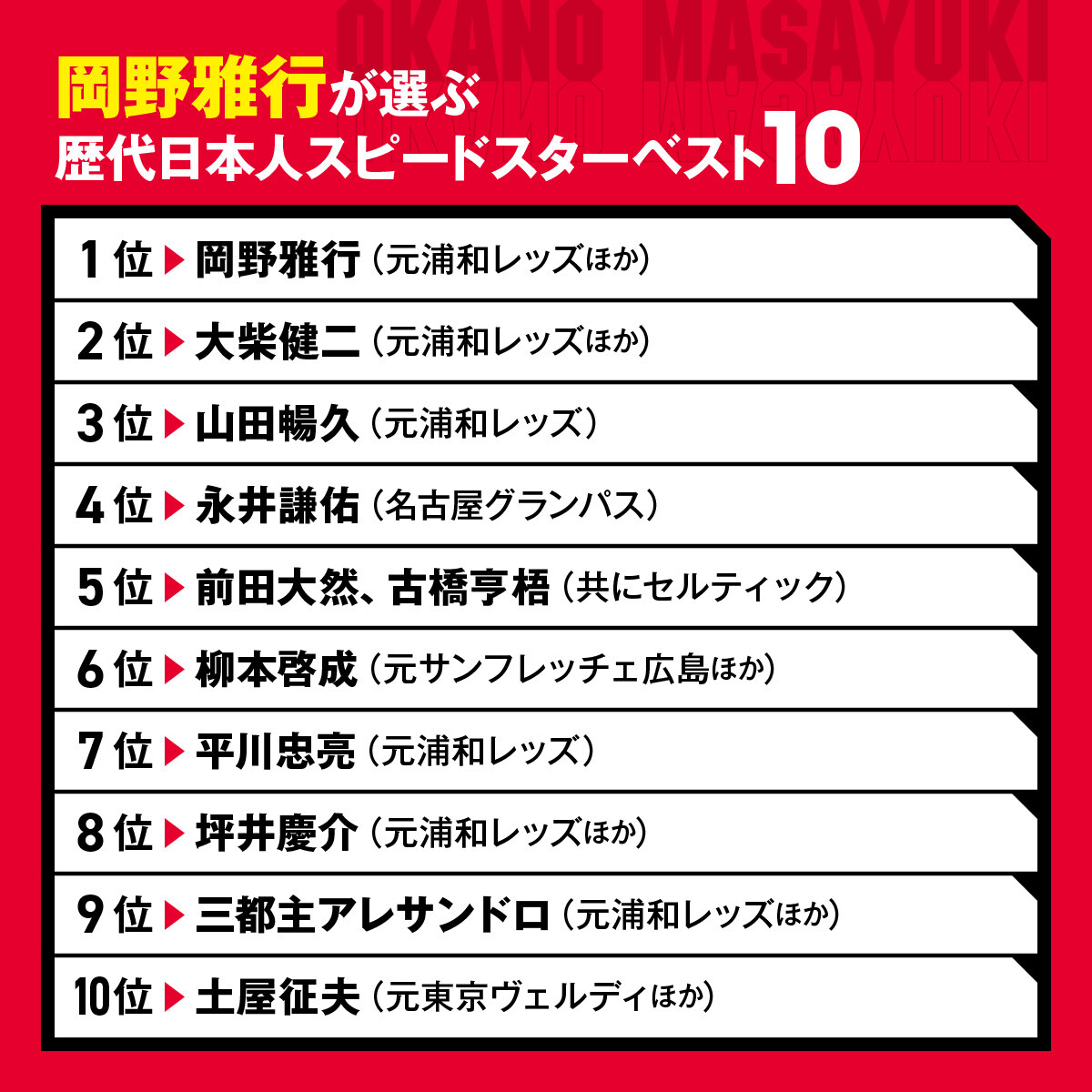

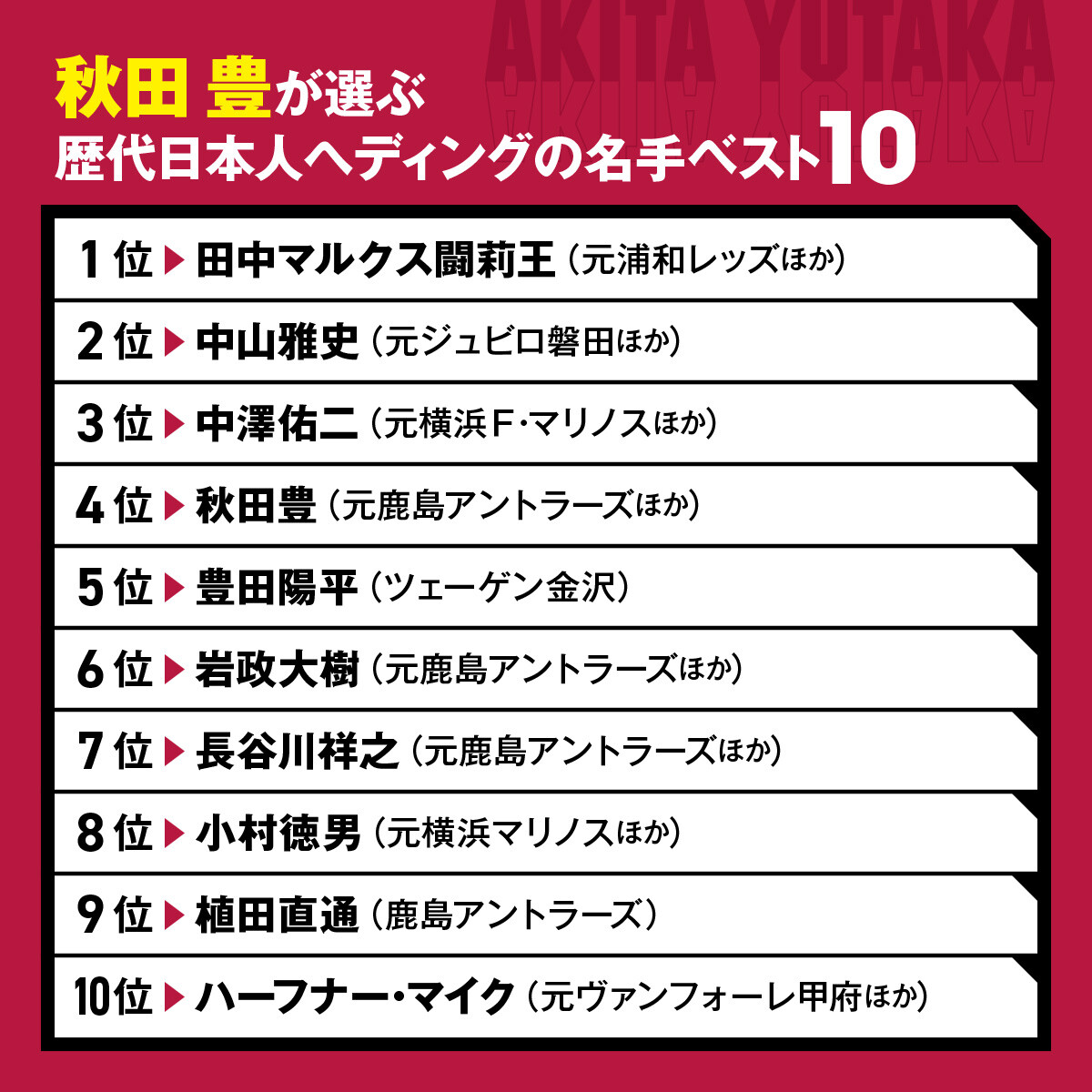

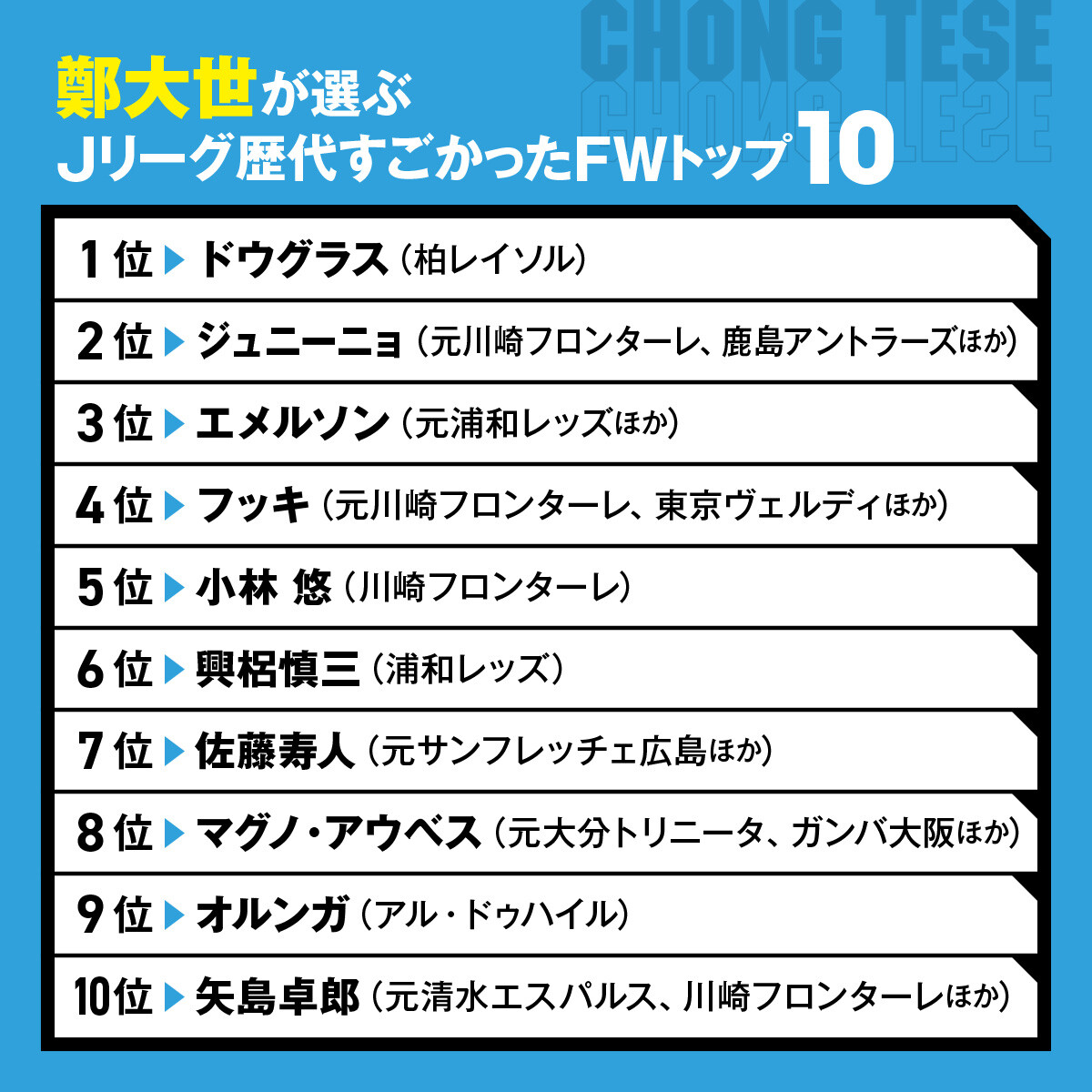

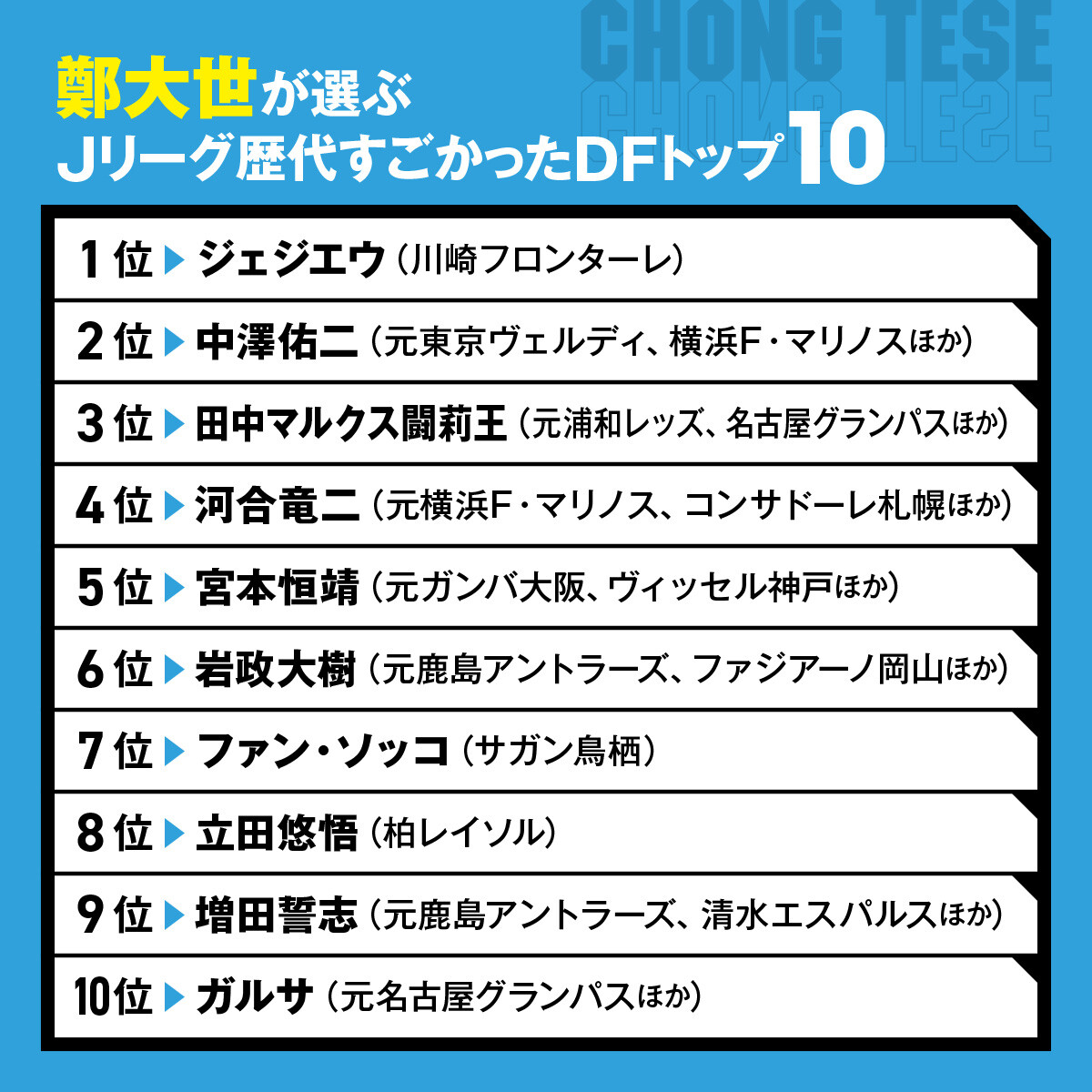

【トップ10一覧】元サッカー日本代表・Jリーガーが選んだ、スゴイ選手ランキング

4 / 4