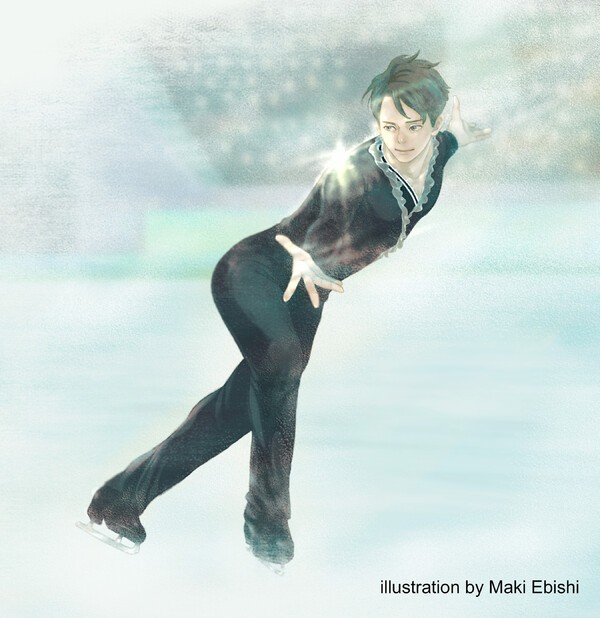

小説『アイスリンクの導き』第1話 「リンクへ再び、天命」 (5ページ目)

「私、海の上では1分後の風を予測できるんです!」

彼女はそう言って表情を輝かせた。

「波間を見て、光の反射が明るいところは風が弱いんです。光の反射が暗いところは強い風が吹いています。あとは距離感を計算すれば、1分間後、どういう風が来て、それをどう使えば有利になるのか、だいたい、わかります。それで波の向きや大きさに合わせ、がっつりと帆を起こしたり、そっと起こしたり、ペアの時は短い言葉で迅速に伝えながら。それがはまると楽しくて、もう病みつきです。競技を続けるのはお金もかかるし、大変なことの方が多いんですけどね」

好きなものを続ける。それは夢の世界に住むのに近い。たとえ結果が出ず、格好悪かったとしても。

一方、その流れで元プロ野球選手が言っていた。

「でも、やっぱり俺たちプロはお金を稼いでいかないと。好きだけではやっていけないっすよ。たとえば独立リーグで必死こいて頑張っても、『落ちぶれて大変そう』と思われるのは情けない。耐えられないです」

それも正論だった。競技者は、必ず始まりと終わりがあるのだろう。いつかは幕を引かないといけない。

しかし、自分はその瞬間を正しく判断したのか、星野はそう自問自答してしまう。

引退後、あれだけ悩まされた膝は、日常生活ではコントロールできるようになっていた。少し滑る程度だったら、運動している状態の方が膝は滑らかに動いたし、むしろ楽だった。4年間、酷使から解放した膝は、内部の炎症が治まっていた。

もう一度、競技の世界に戻ることはできないのか。

その希望が芽生えてしまった。競技や試合で点数を争うのが恋しいのではない。何かやり残した気がする。スケートを疎かにして引退したような気持がどこかにある。それは競技に戻ることでしか、取り戻せないことのような気がした。

うだうだと考えがまとまらず、ワインをもういっぺん飲み直しそうになったが、明日の仕事が早朝の便での移動だったことを思い出し、手を止めた。

生まれ故郷である岡山のスケートリンク開設30周年のイベントに呼ばれ、子供たちと滑ることになっていた。少年時代を過ごしたリンクだけに、二つ返事で引き受けた。地元に戻った幼馴染の福山凌太が中心になって、リンクの再編に乗り出すという。リンクの運営にはお金もかかるため、手を入れていかないと生き残れないのだ。

凌太とは、教室が終わったら久しぶりにじっくり話すことになっていた。自分の気持ちを誰かに打ち明けたかった。

「しかし、よく飲んだな」

テーブルの上の空き瓶を見ながら自嘲気味に呟き、立ち上がってざっと片付けた。

〈明日は子どもたちに、滑る楽しさを少しでもわかってもらおう〉

そう思い直し、洗面所に行って歯を磨いた。電動歯ブラシがブルブルと小刻みに振動した。鏡には、一人の酔っぱらいの姿が映っていた。

(つづく)

著者プロフィール

小宮良之 (こみやよしゆき)

スポーツライター。1972年生まれ、横浜出身。大学卒業後にバルセロナに渡り、スポーツライターに。語学力を駆使して五輪、W杯を現地取材後、06年に帰国。著書は20冊以上で『導かれし者』(角川文庫)、『アンチ・ドロップアウト』(集英社)など。『ラストシュート 絆を忘れない』(角川文庫)で小説家デビューし、2020年12月には『氷上のフェニックス』(角川文庫)を刊行。パリ五輪ではバレーボールを中心に取材。

5 / 5