早慶サッカー定期戦はいまも熱戦の連続で人々を魅了 60年前は観客4万人のビッグイベント (3ページ目)

【早慶戦のもうひとつの目玉】

早慶サッカー定期戦のもうひとつの目玉が「ナイター」だった。

第1回早慶定期戦が行なわれたのは1950年10月で、会場は明治神宮外苑競技場だった。1924年に完成した日本初の本格的競技場で国立競技場の前身だ。だが、日本の敗戦後は駐留米軍に接収されて「ナイル・キニック・スタジアム」と呼ばれていた(ナイル・キニックは米海軍のパイロットとして事故死した元アメリカン・フットボールの名選手)。

そして、米軍はスタジアムに照明施設を設置していた。

その接収中のスタジアムを借り、照明を利用して行なわれたのが早慶定期戦だったのだ。

これが日本サッカー史上初のナイトゲームであり、その後も早慶定期戦は旧国立競技場でナイターとして行なわれた(「ナイター」とはナイトゲームのこと。和製英語だと言われているが、英国でも「ナイター」という言葉は使う)。

旧国立競技場が解体後は舞台を等々力や西が丘などに移しながらも、早慶定期戦は「ナイター」の伝統を守り続けている(昨年は初めて新国立競技場で開催。オランダに旅立つ直前の塩貝健人も慶應の一員としてプレーした)。

もっとも、ナイル・キニック・スタジアムの照明はとても暗かったようだし、旧国立競技場の照明も陸上競技用だったので、トラックは明るくてもサッカーのピッチは暗かった。

しかも、1950年代には選手たちは夜間練習もしたことがなかったはずで、距離感やスピード感がつかめずかなり苦労したらしい。

また、暗い照明は審判泣かせでもあった。

元国際審判員でJFA審判委員長などを歴任。サッカー殿堂にも掲額された浅見俊雄さん(故人)が初めて審判を体験したのは早慶定期戦の時で、ゴールのそばに立ってボールがゴールに入ったかどうか見極めるのが役目だったという。照明は、それほど暗かったのだ。

しかし、照明が暗くて試合は見にくくてもナイターは人気だった。当時、ナイター観戦は新鮮な体験で、緑の芝生の上を白いボールが飛び交う光景は人々を魅了した(当時のボールは天然皮革の色の茶色だったが、ナイター用に白く塗って使った)。

第1回早慶定期戦の頃に比べたら、日本サッカーや大学サッカーを取り巻く環境は大きく変わり、サッカーの技術も戦術もボールなどの用具も違う。

だが、ライバル校同士が意地と意地をぶつけ合う真剣勝負に、人々が魅了されることに変わりはないようである。

著者プロフィール

後藤健生 (ごとう・たけお)

1952年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程修了(国際政治)。1964年の東京五輪以来、サッカー観戦を続け、1974年西ドイツW杯以来ワールドカップはすべて現地観戦。カタール大会では29試合を観戦した。2025年、生涯観戦試合数は7500試合を超えた。主な著書に『日本サッカー史――日本代表の90年』(2007年、双葉社)、『国立競技場の100年――明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』(2013年、ミネルヴァ書房)、『森保ジャパン 世界で勝つための条件―日本代表監督論』(2019年、NHK出版新書)など。

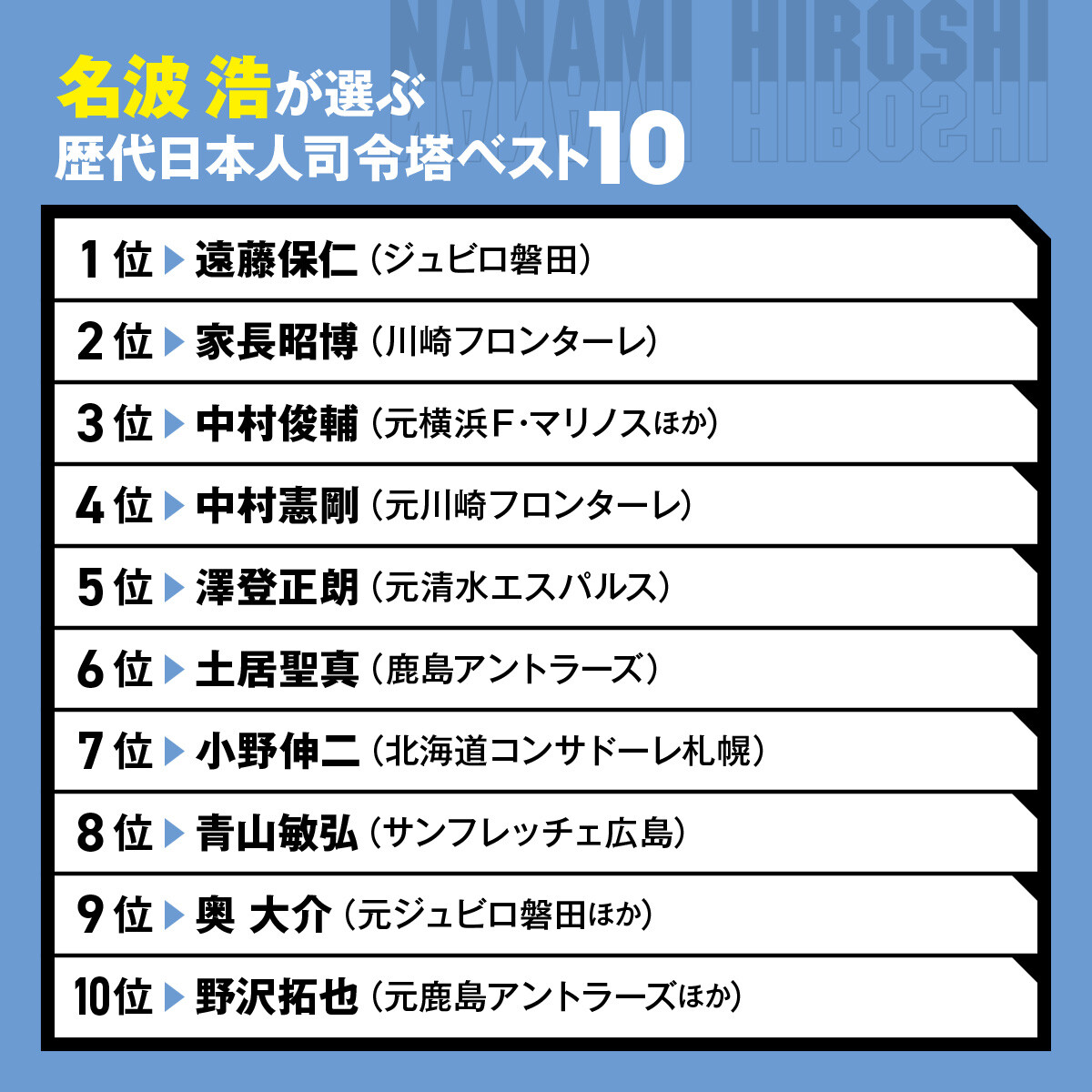

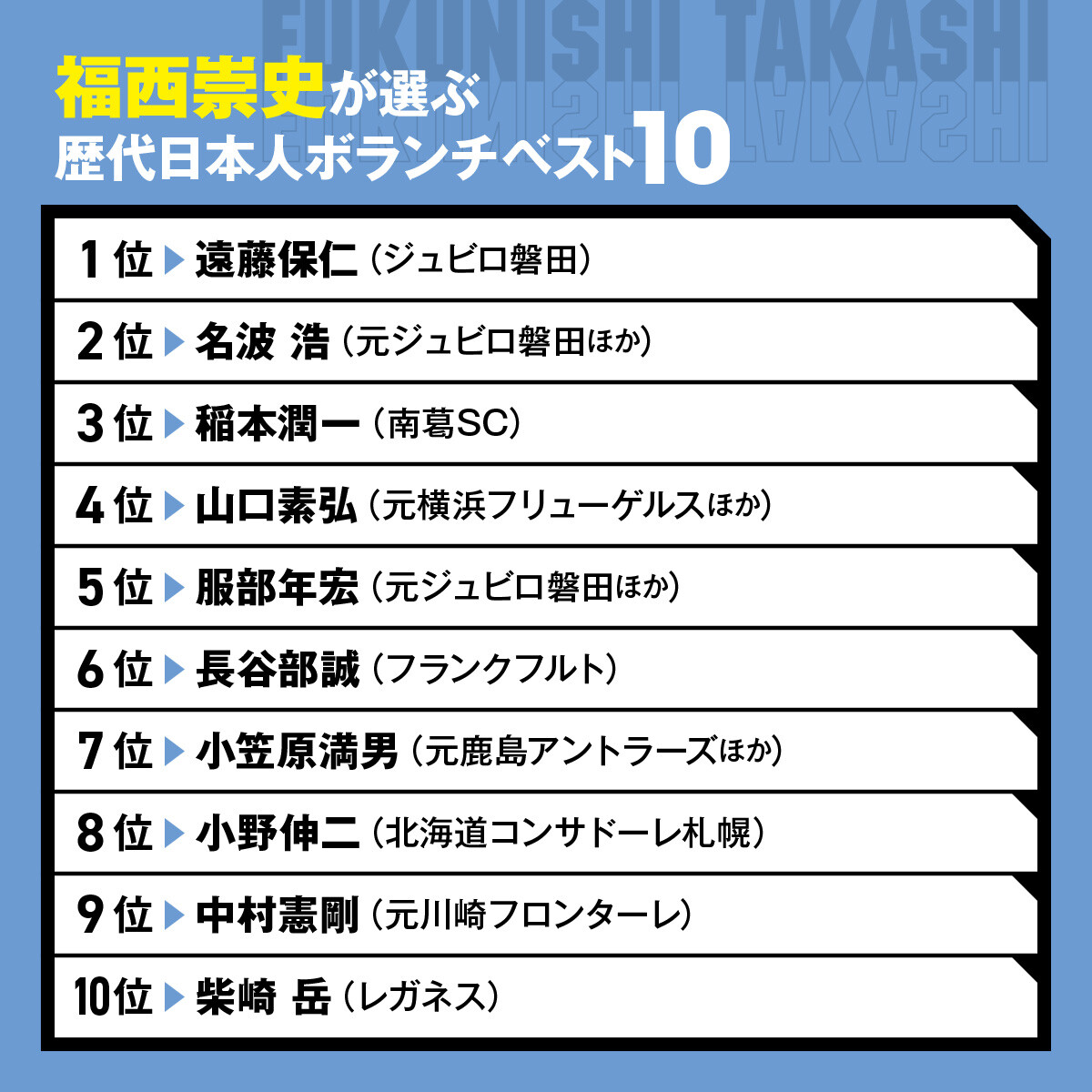

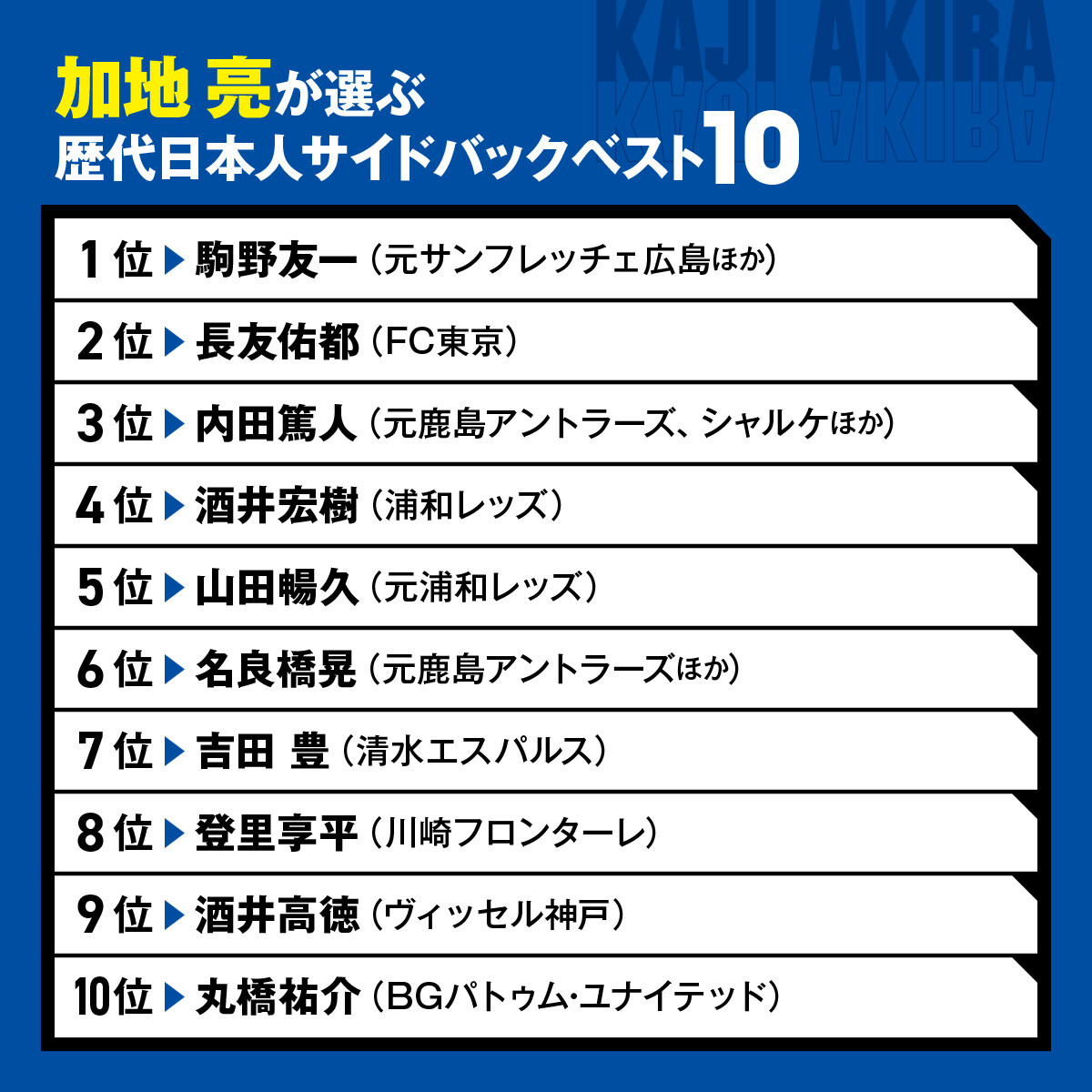

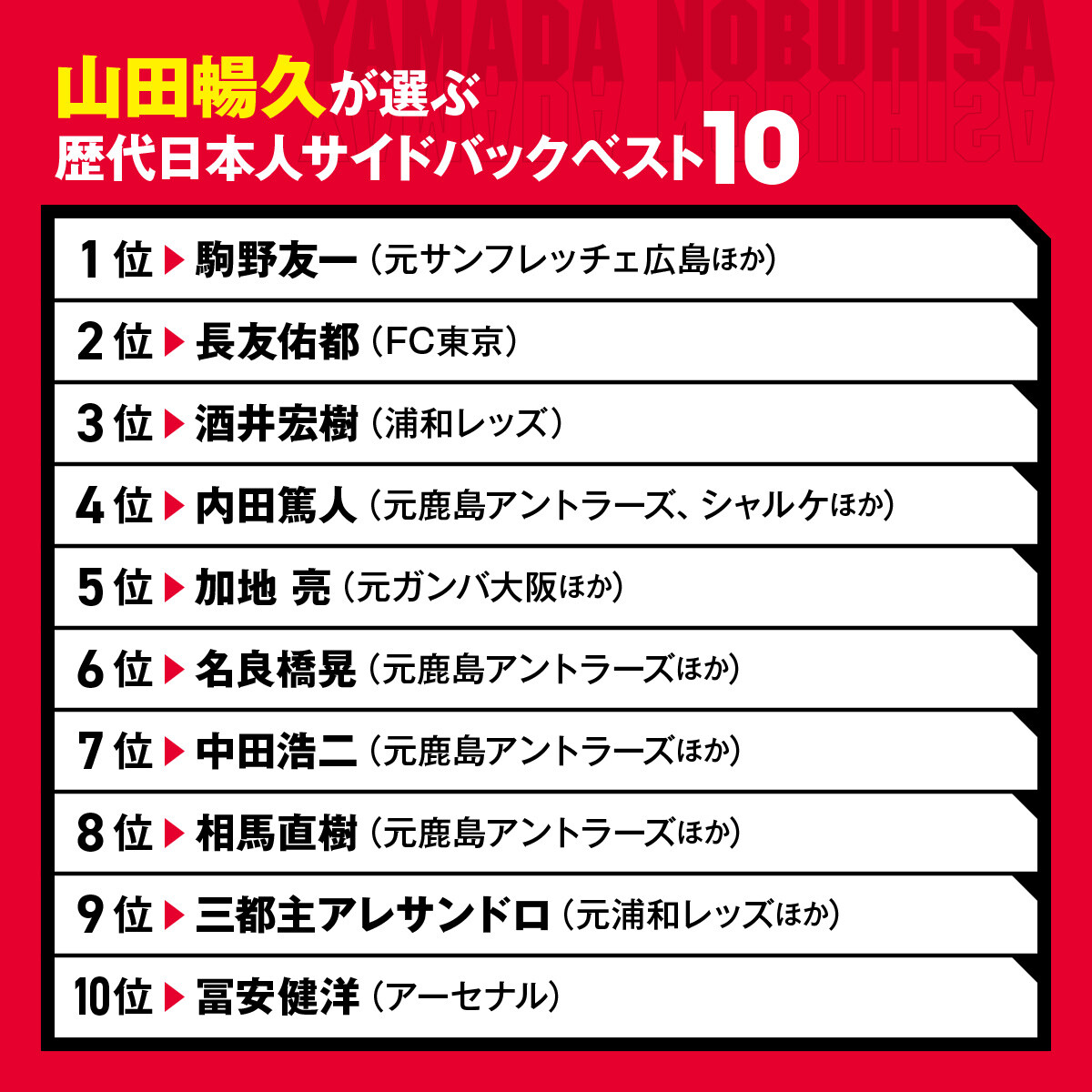

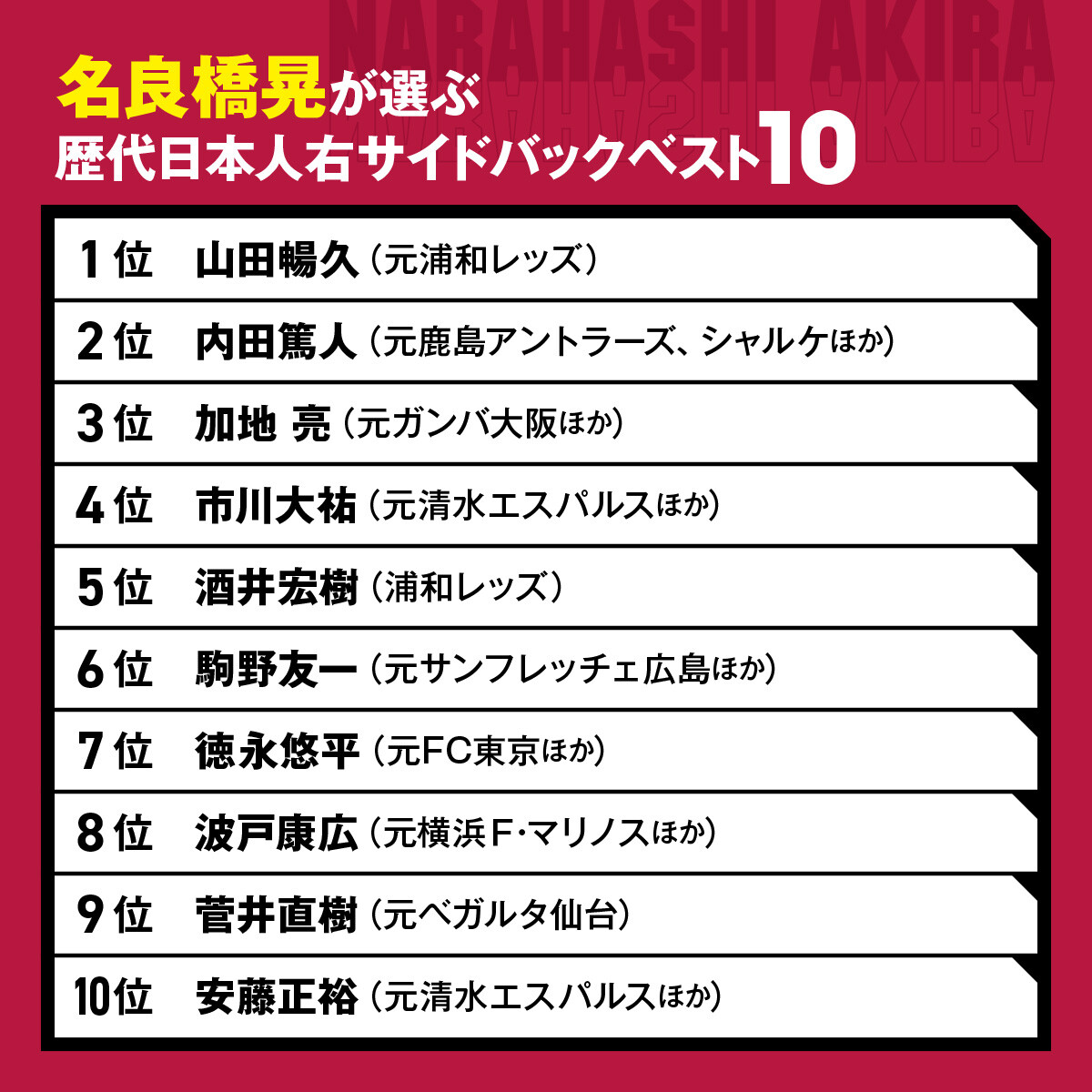

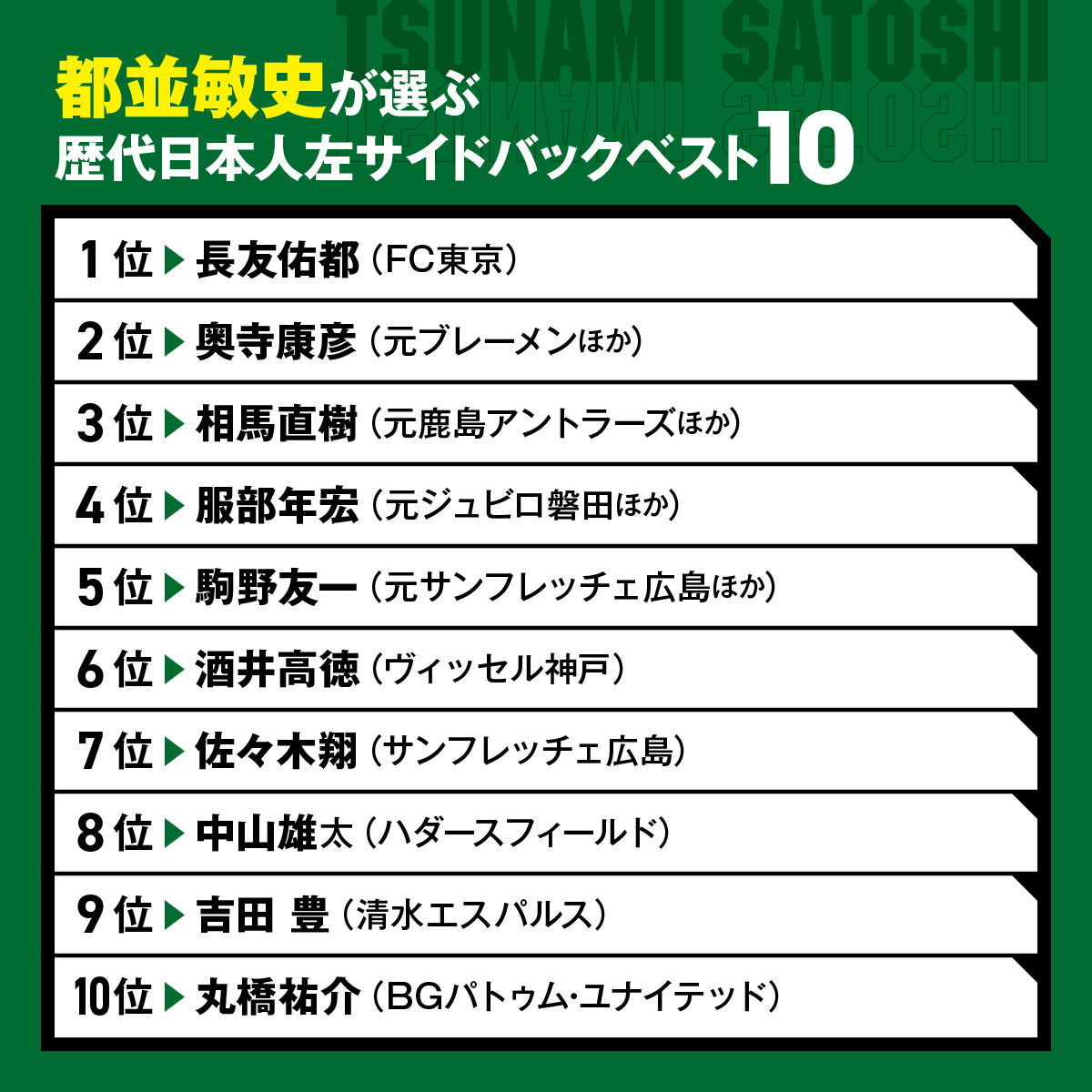

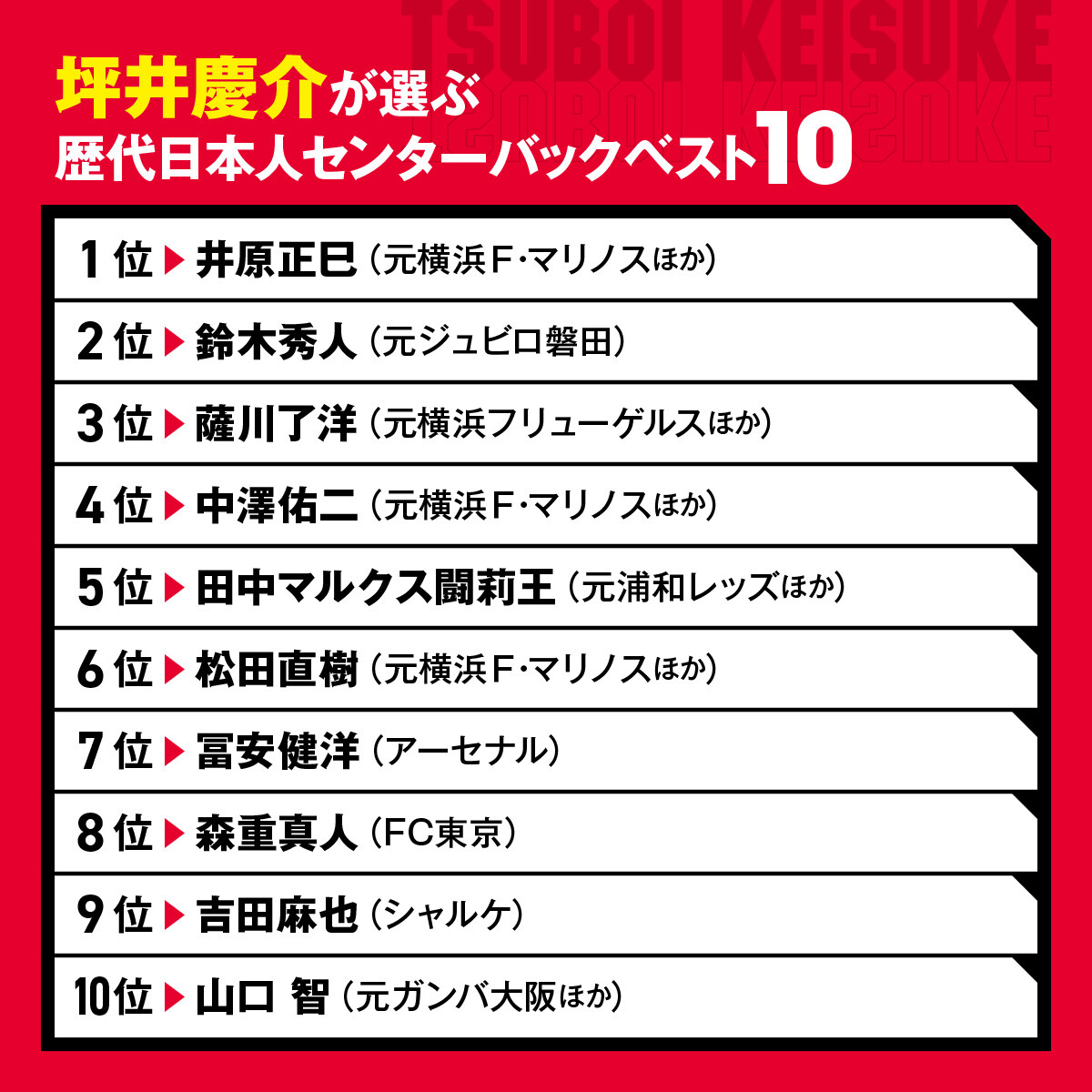

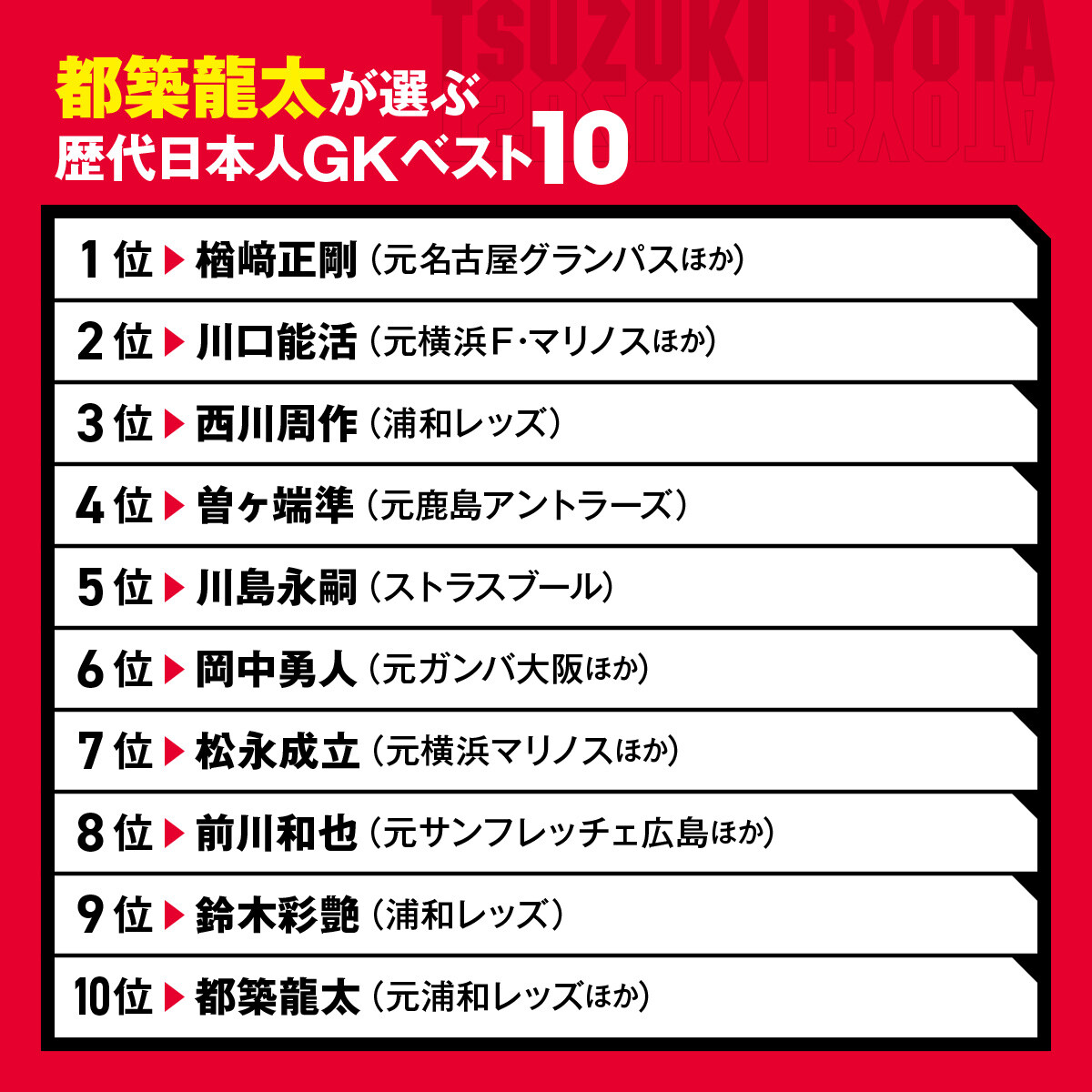

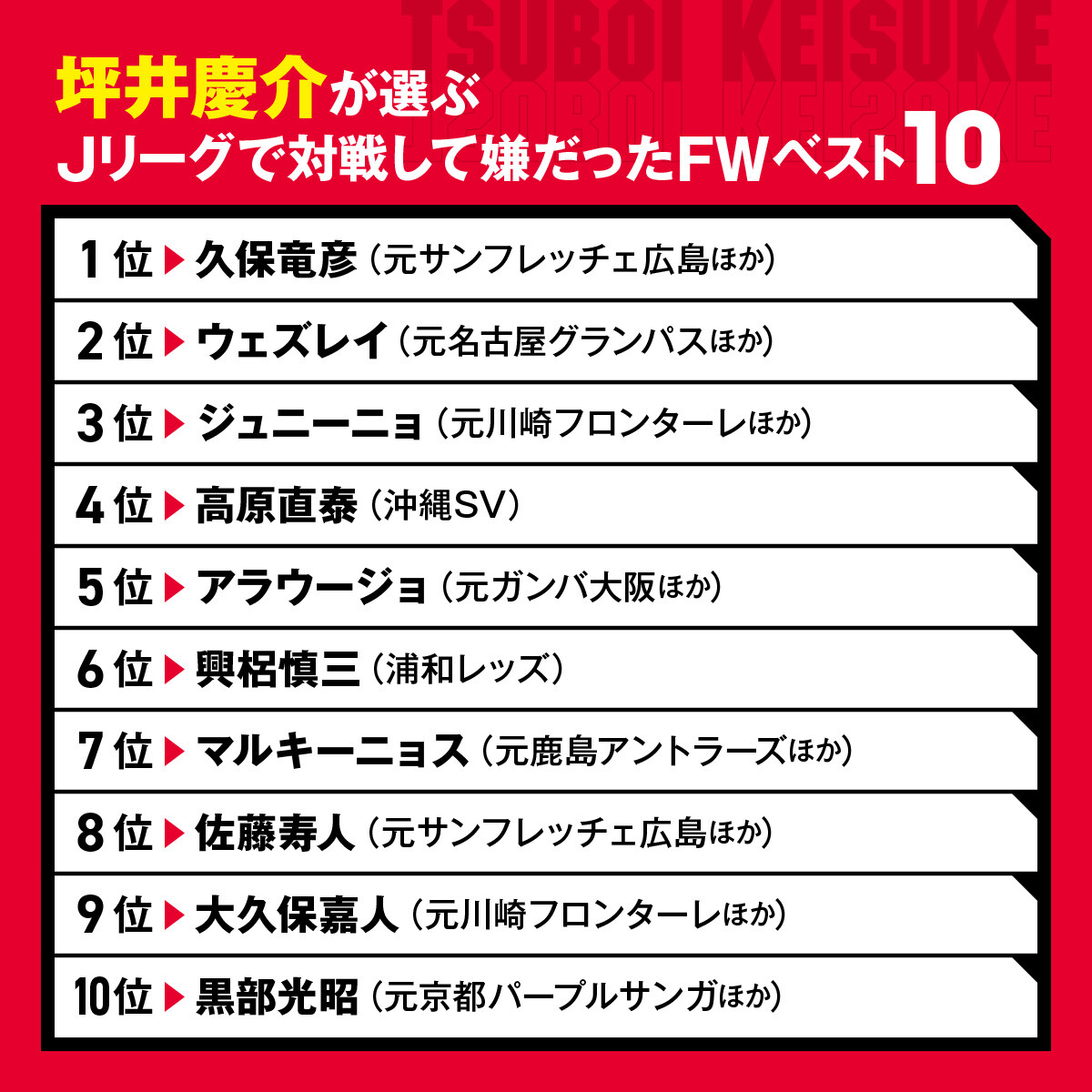

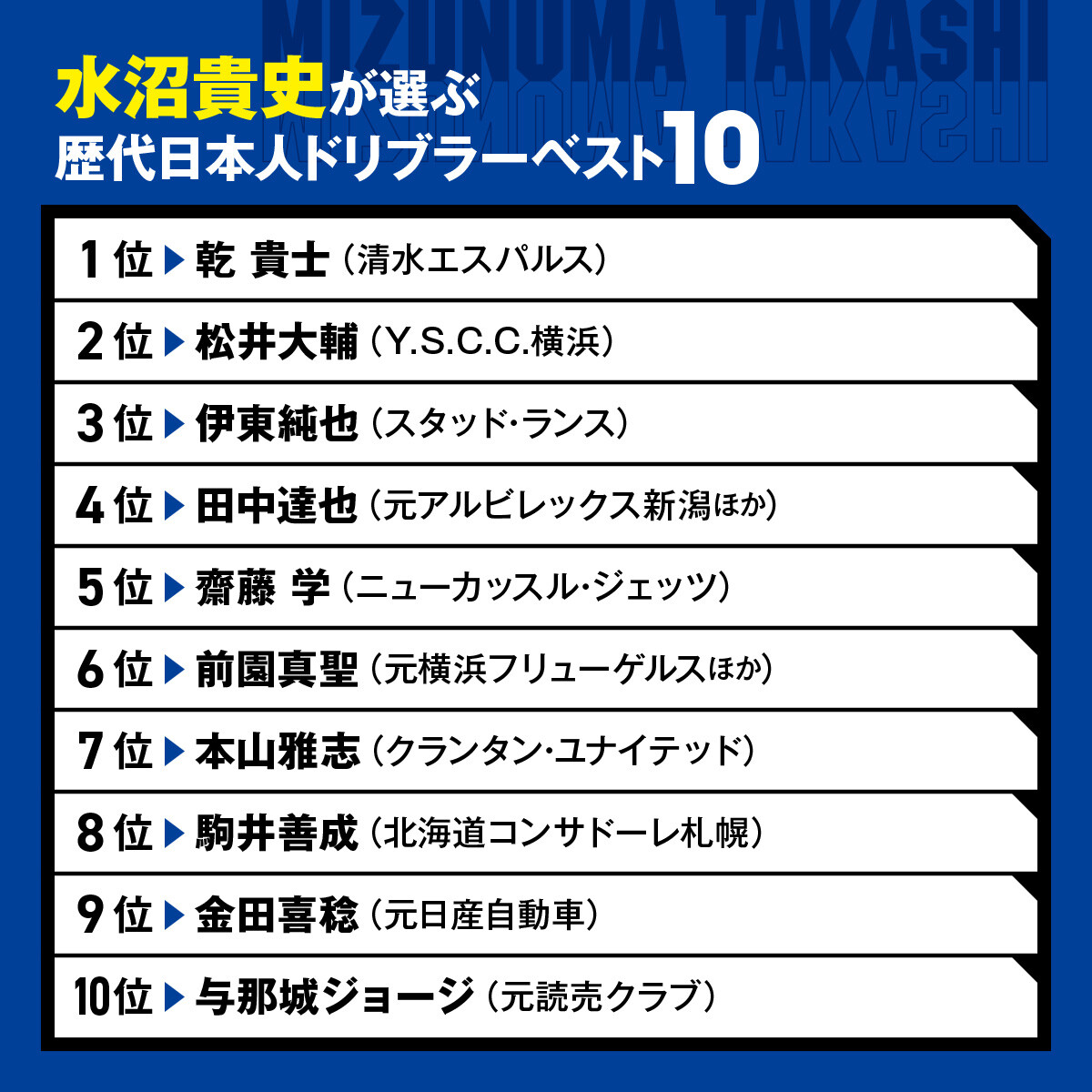

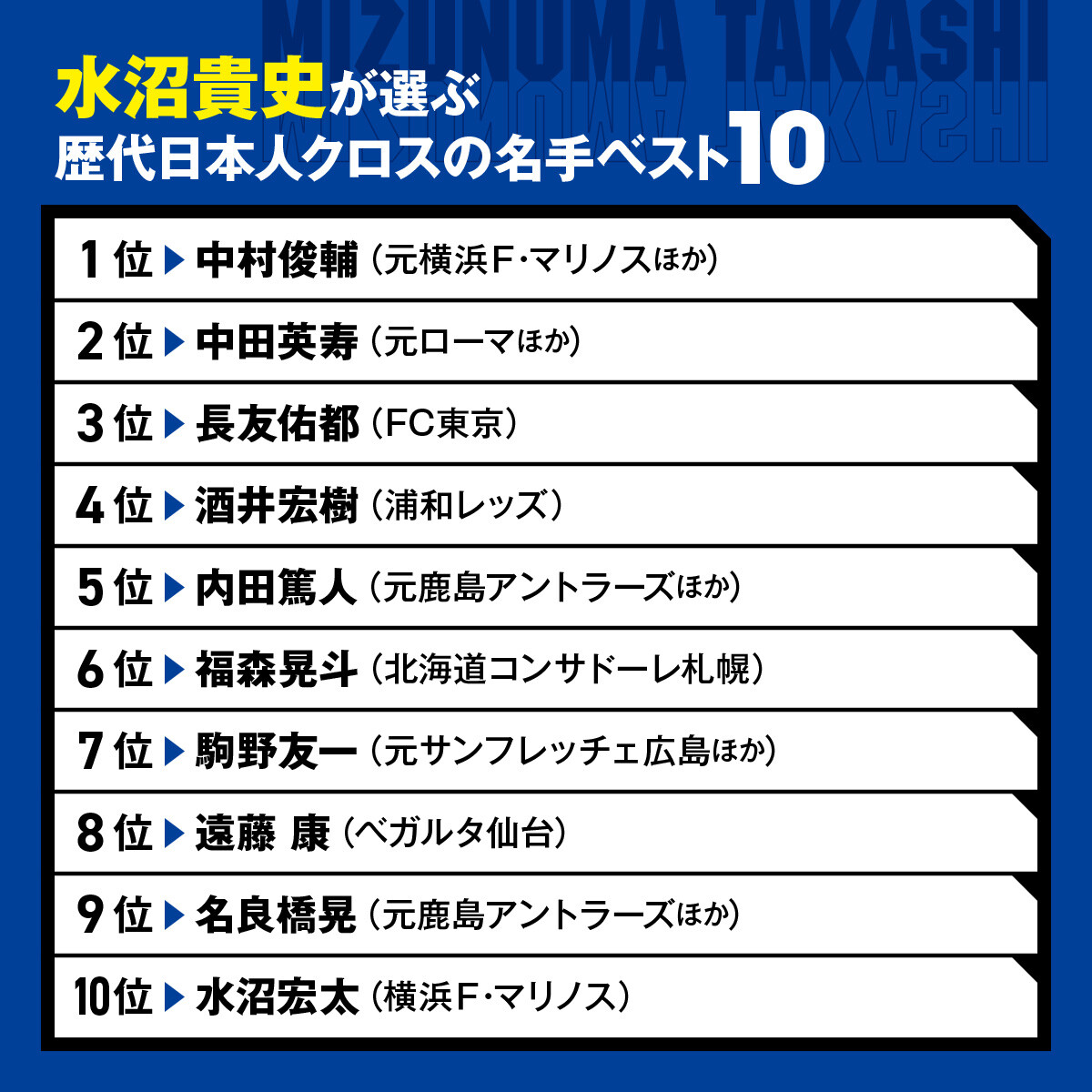

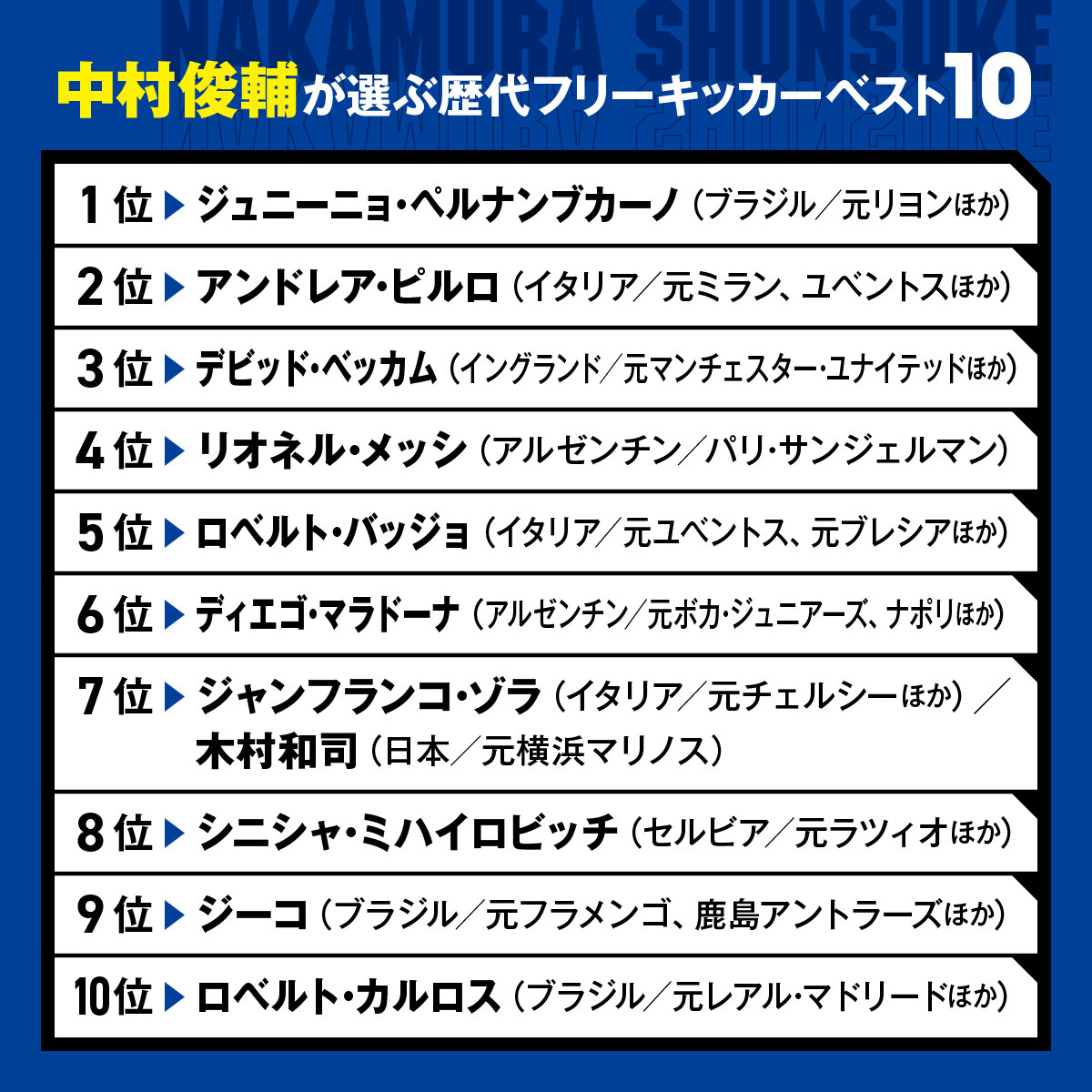

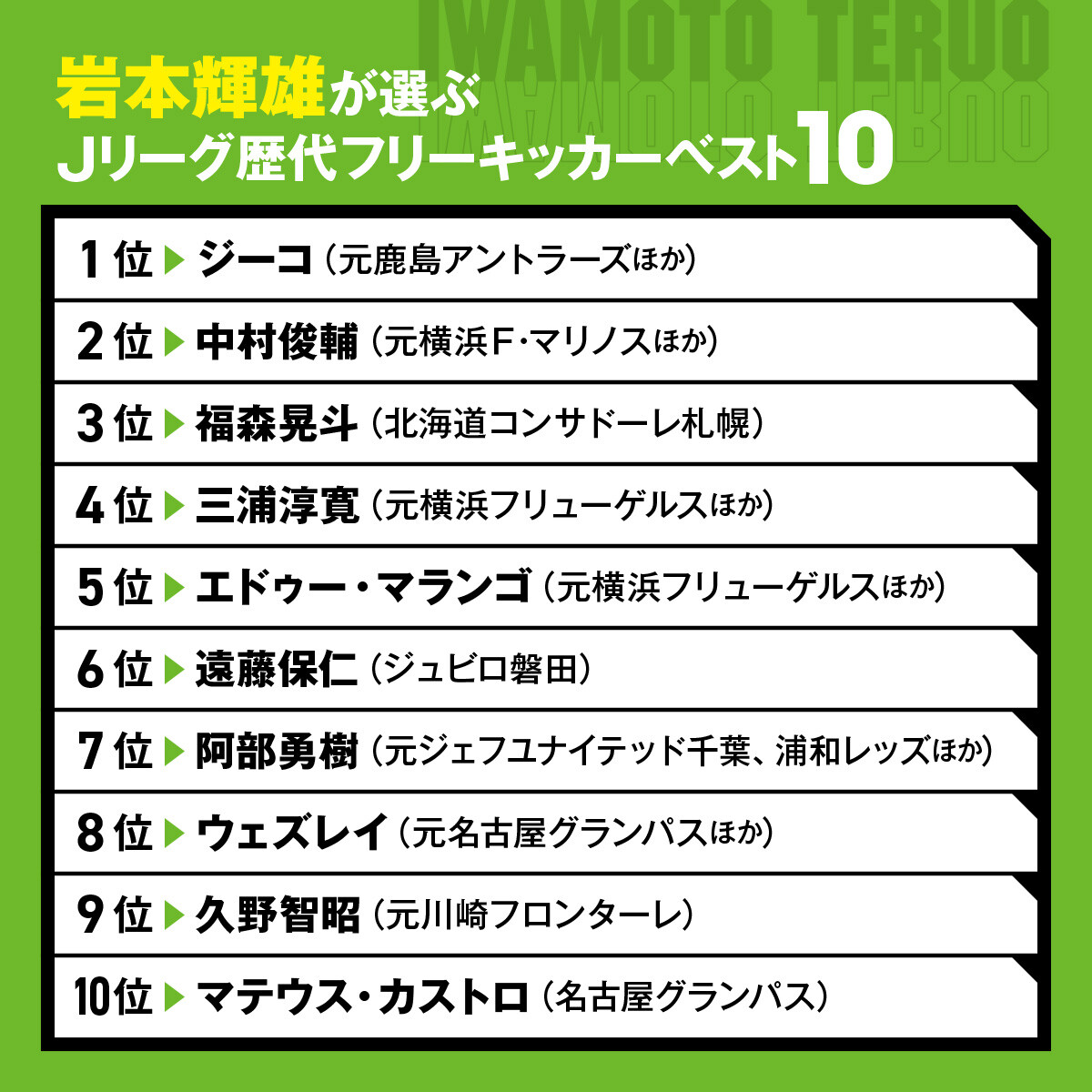

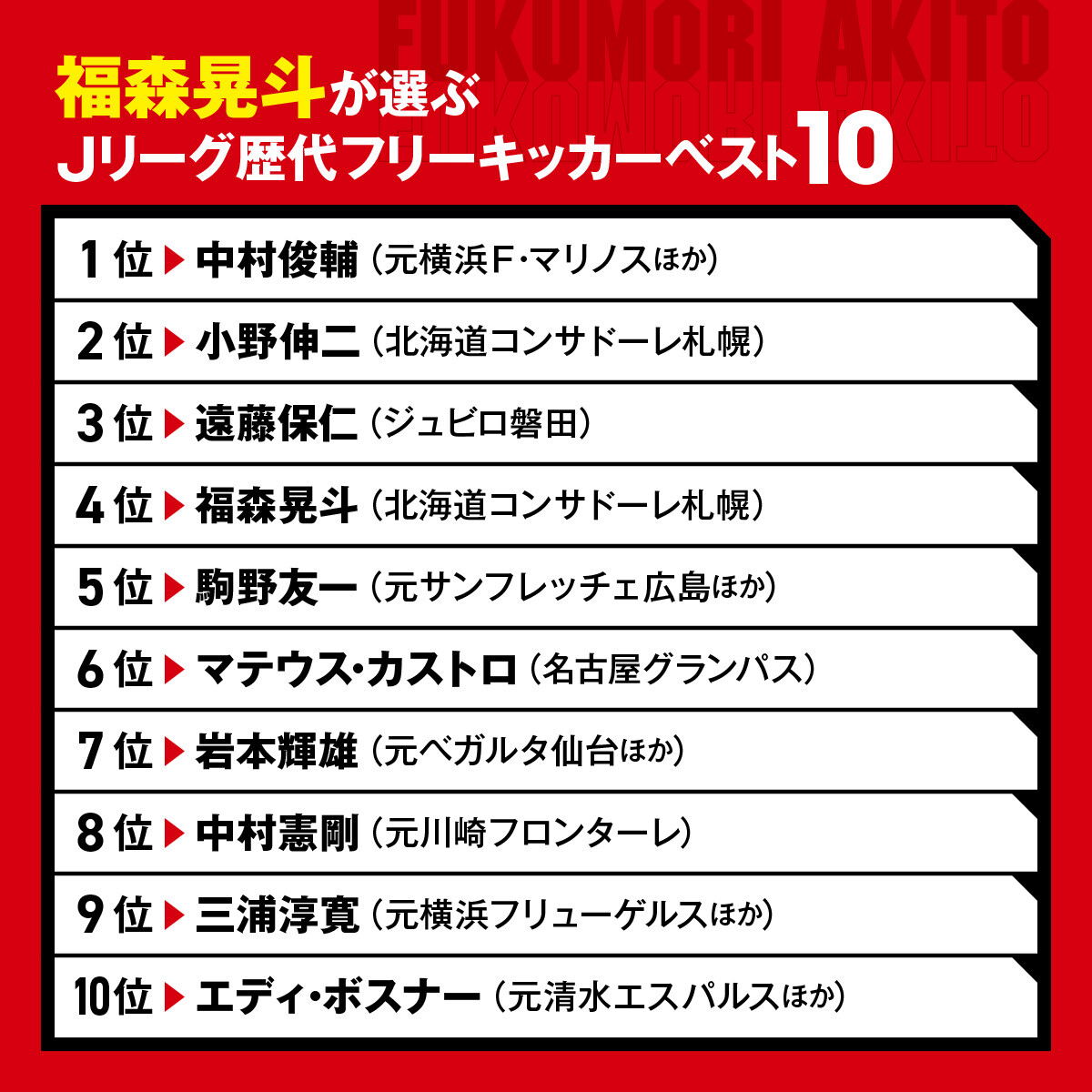

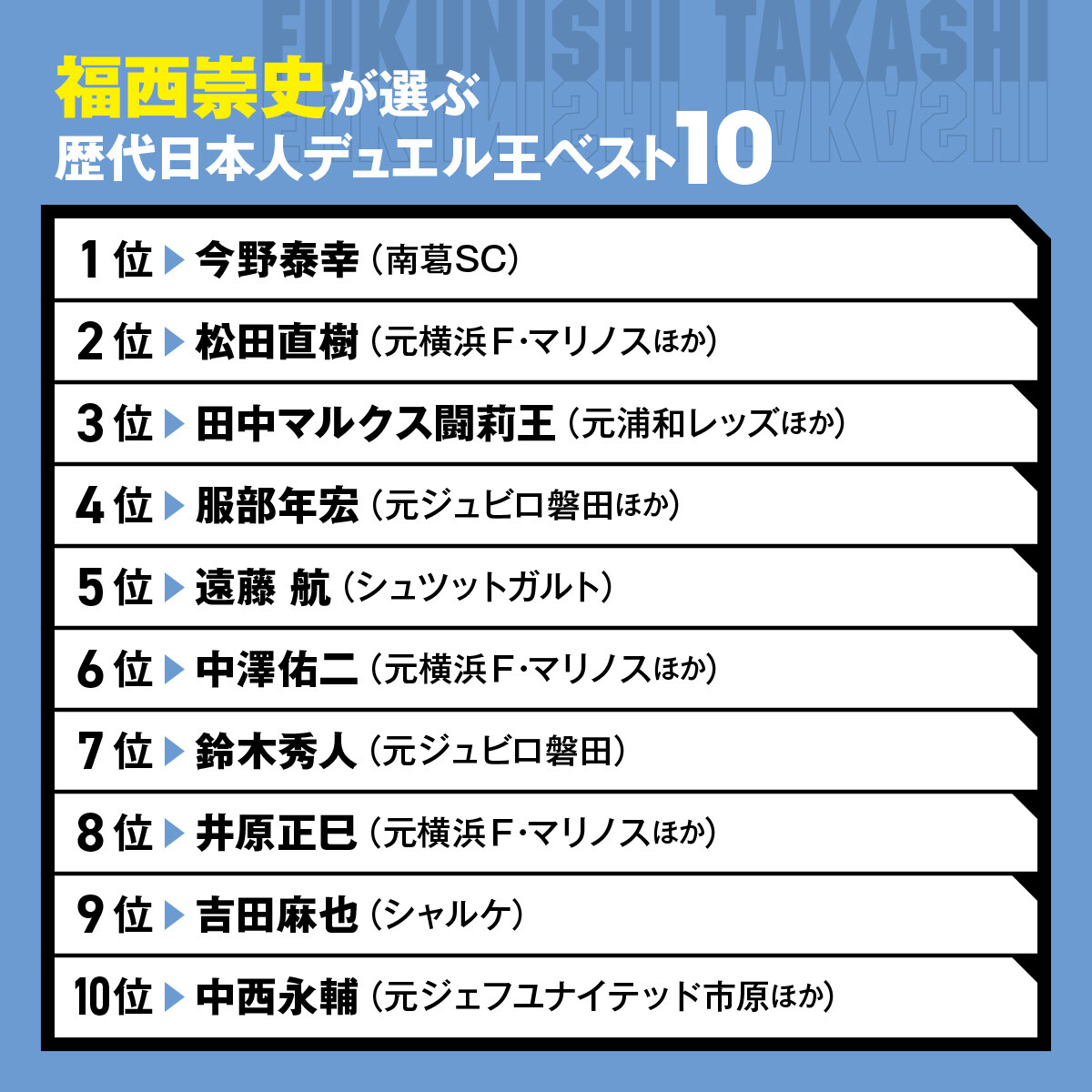

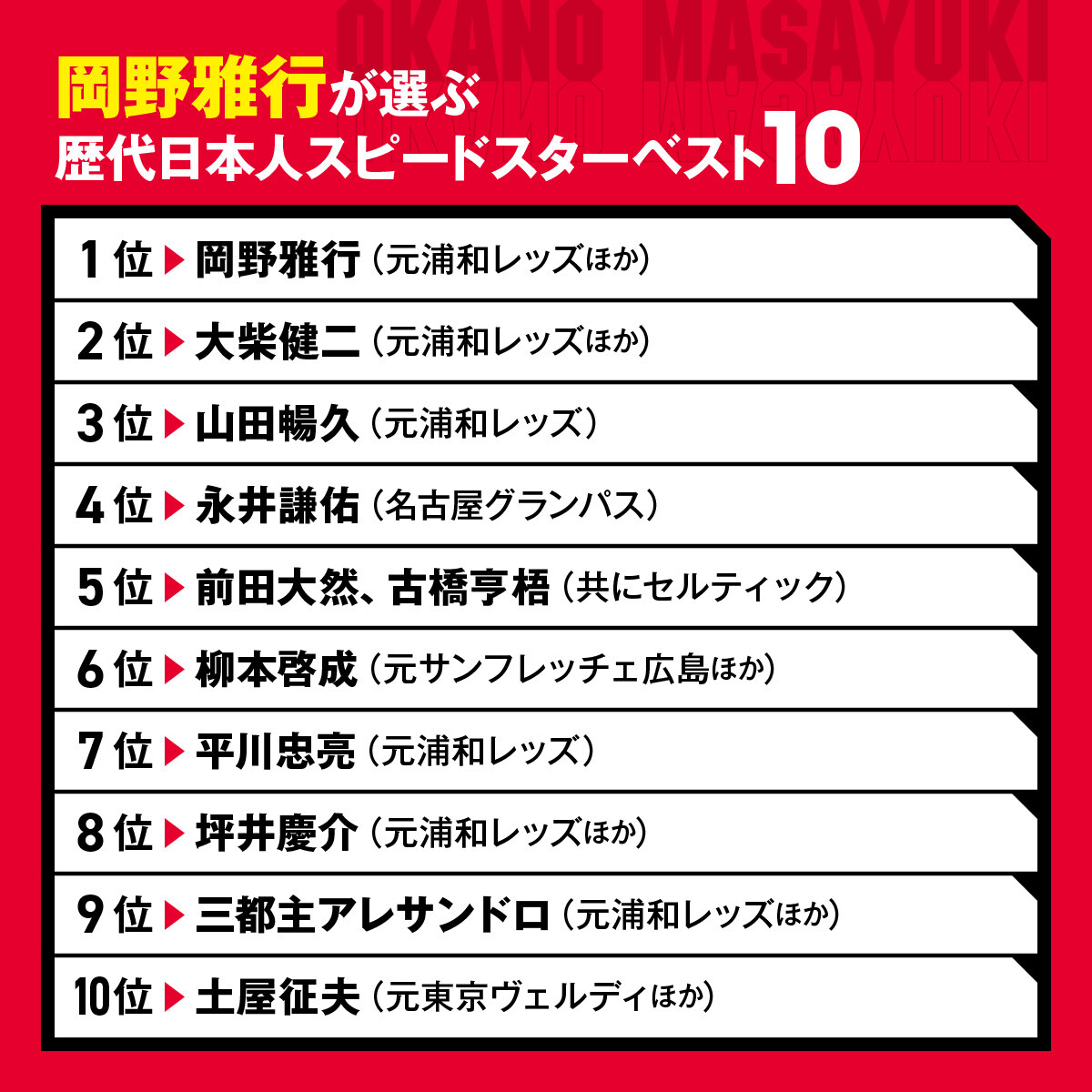

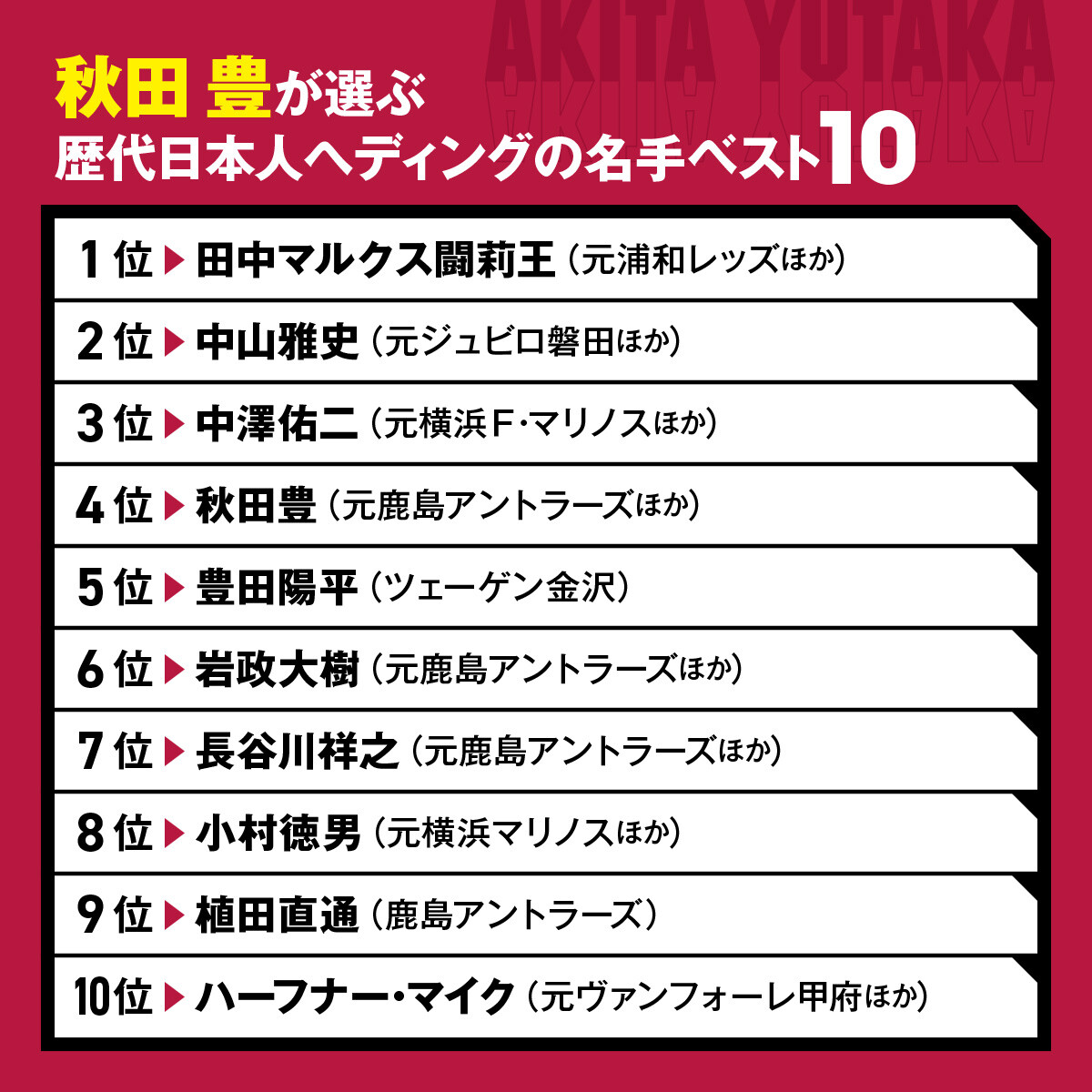

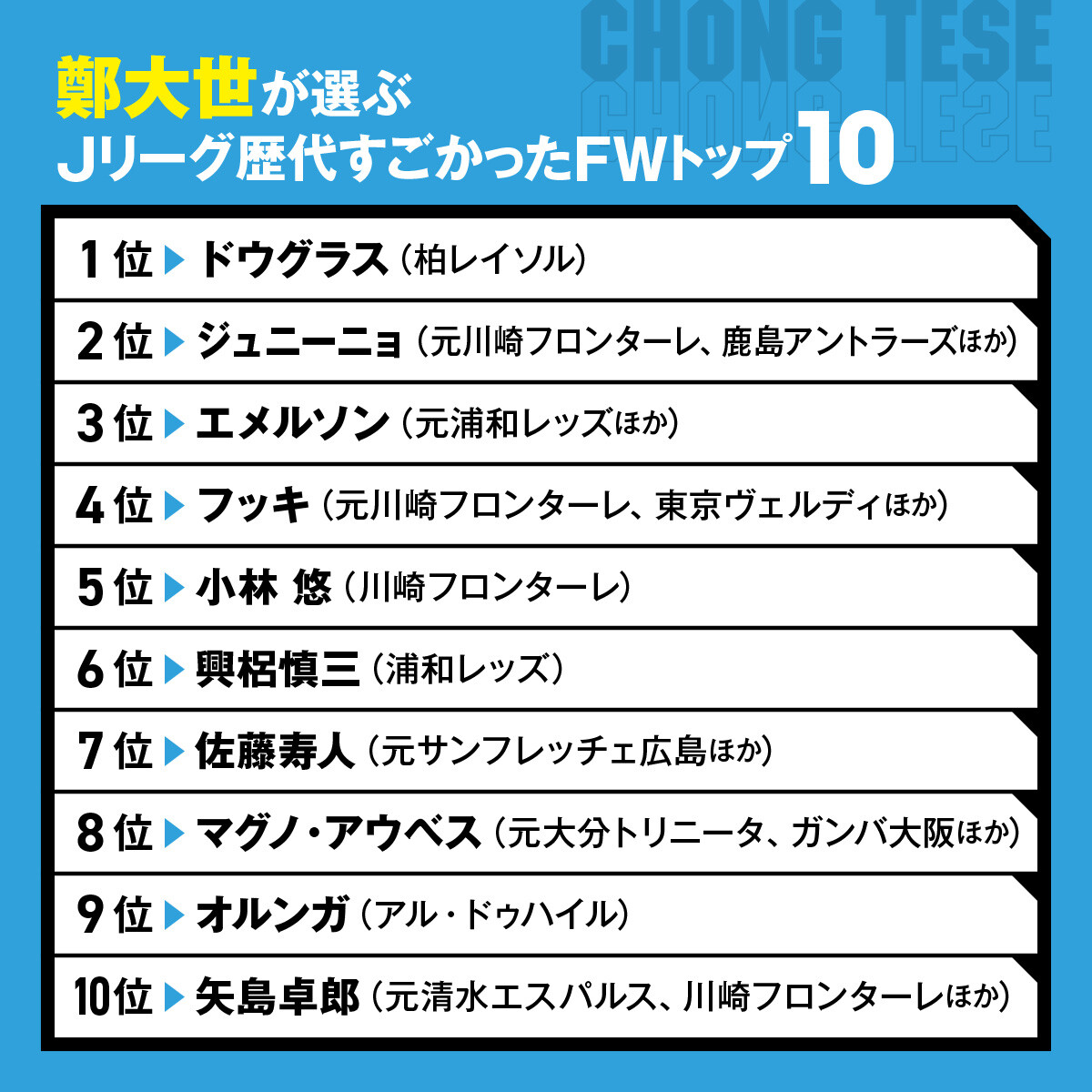

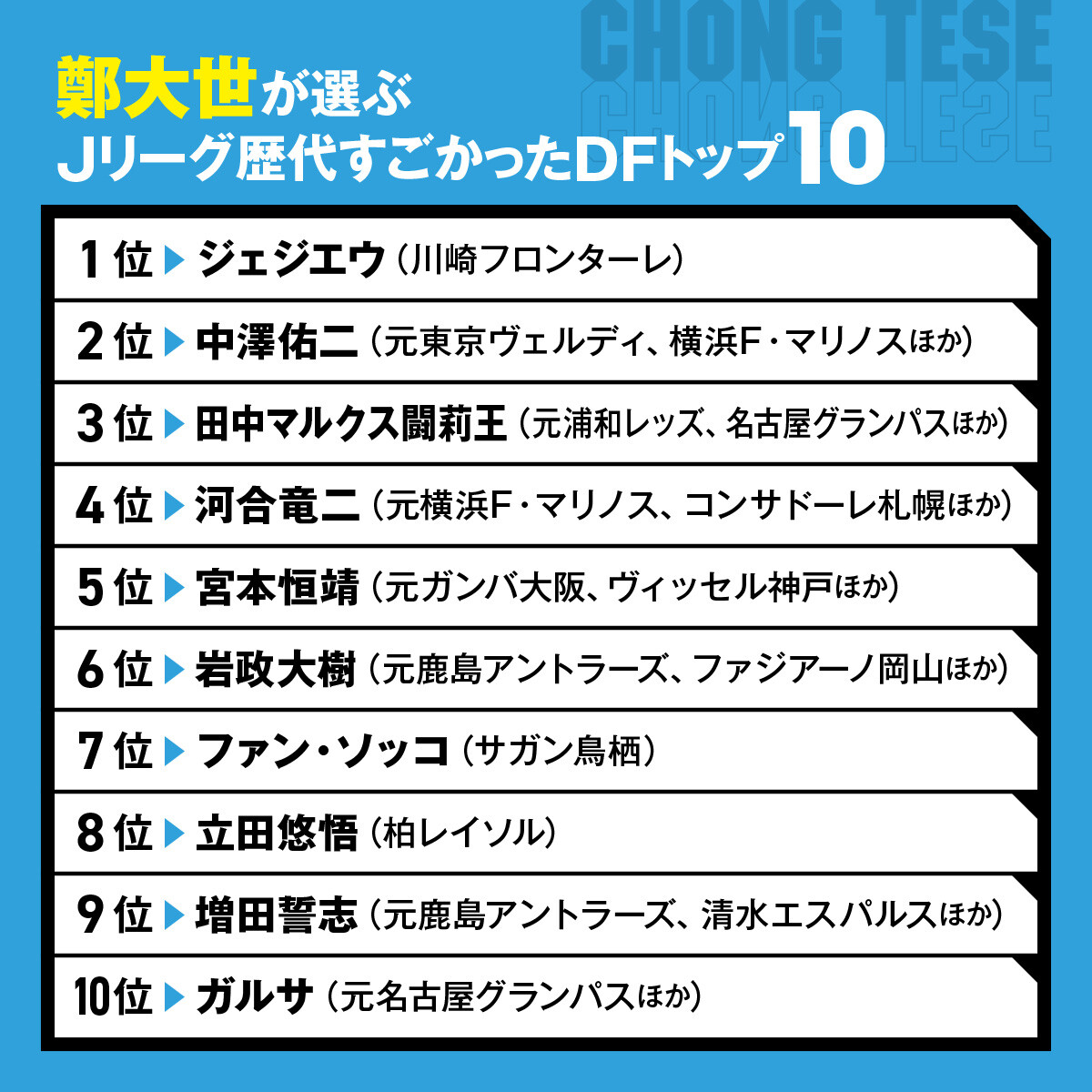

【トップ10一覧】元サッカー日本代表・Jリーガーが選んだ、スゴイ選手ランキング

3 / 3