早慶サッカー定期戦はいまも熱戦の連続で人々を魅了 60年前は観客4万人のビッグイベント (2ページ目)

【日本サッカー界のビッグイベントだった】

早慶戦以外にも、たとえば中央大学と筑波大学とか、明治大学と関西大学といったようにさまざまな組み合わせでサッカーの定期戦が行なわれている。早稲田大学と高麗大学校とか、慶應義塾大学と延世大学校といったように、韓国との定期戦もある。

そういった定期戦も、かつては国立競技場や西が丘サッカー場(味の素フィールド西が丘)を使って行なわれていたが、最近ではすべて各大学のグラウンドで行なわれるようになり、一般ファンが観戦する機会はめっきり減った。

そんななかで、早慶戦だけは「早慶クラシコ」と銘打って大々的に開催されており、今年も1万人以上が集まったのだ。

遠い昔、この早慶定期戦は日本サッカー界のビッグイベントのひとつでもあった。

たとえば、1966年の第17回大会では旧国立競技場に4万5000人(実数ではなく、主催者側発表)が入った。

それもそのはず、この年の早稲田は関東大学リーグ、全日本大学選手権に優勝。さらに天皇杯全日本選手権でも1967年1月に行なわれた決勝で日本サッカーリーグ(JSL)連覇の東洋工業(サンフレッチェ広島の前身)を破って優勝する強チームだった(これが、大学チーム最後の天皇杯制覇)。

そして、早稲田には2年後のメキシコ五輪銅メダル獲得の立役者となるMF森孝慈(後に日本代表監督)やCF釜本邦茂が出場していたのだから、一般ファンも旧国立競技場に詰めかけた。

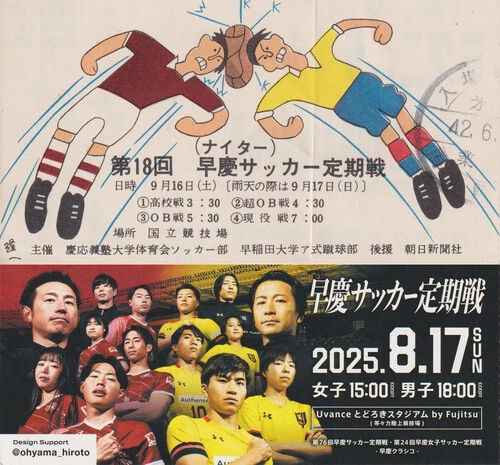

1967年(上)と今年(下)の早慶サッカー定期戦のチケット(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る 大学サッカーは第2次世界大戦前は日本のサッカーの中心で、関東大学リーグと関西学生リーグがトップリーグだった。そして、日本代表も大学生またはOBによって構成されていた。たとえば、1930年の極東選手権で優勝した日本代表の主力は東京帝国大学(現、東京大学)だったし、1936年のベルリン五輪の主力は早稲田大学だった。

1967年(上)と今年(下)の早慶サッカー定期戦のチケット(画像は後藤氏提供)この記事に関連する写真を見る 大学サッカーは第2次世界大戦前は日本のサッカーの中心で、関東大学リーグと関西学生リーグがトップリーグだった。そして、日本代表も大学生またはOBによって構成されていた。たとえば、1930年の極東選手権で優勝した日本代表の主力は東京帝国大学(現、東京大学)だったし、1936年のベルリン五輪の主力は早稲田大学だった。

戦後は次第に実業団チームが台頭してくるが、その実業団の選手も多くは大学出身者だった。

1993年のJリーグ発足以降、大学サッカーが弱体化した時期もあったが、最近は三笘薫のようにJクラブユース育ちの選手が大学経由でプロとなるケースが増え、大学チームはかなりの戦力を維持。今年の天皇杯でも東洋大学がJ1の2チームを破っている。

関東大学リーグの名門だった早稲田や慶應も数多くの日本代表選手を輩出しているが、昔の早慶定期戦ではOB戦も行なわれ、そうした代表クラスの名選手たちも出場していたし、「超OB戦」には往年の名選手たちが顔をそろえた。

2 / 3