1984年夏の甲子園〜決勝はPL学園が土壇場で同点... 取手二・木内幸男監督がサヨナラのピンチを防いだ策とは

1984年夏の甲子園〜元取手二・中島彰一が振り返るPLとの激闘(後編)

中編:優勝候補に逆転勝利した取手二は大はしゃぎして厳重注意を受けたはこちら>>

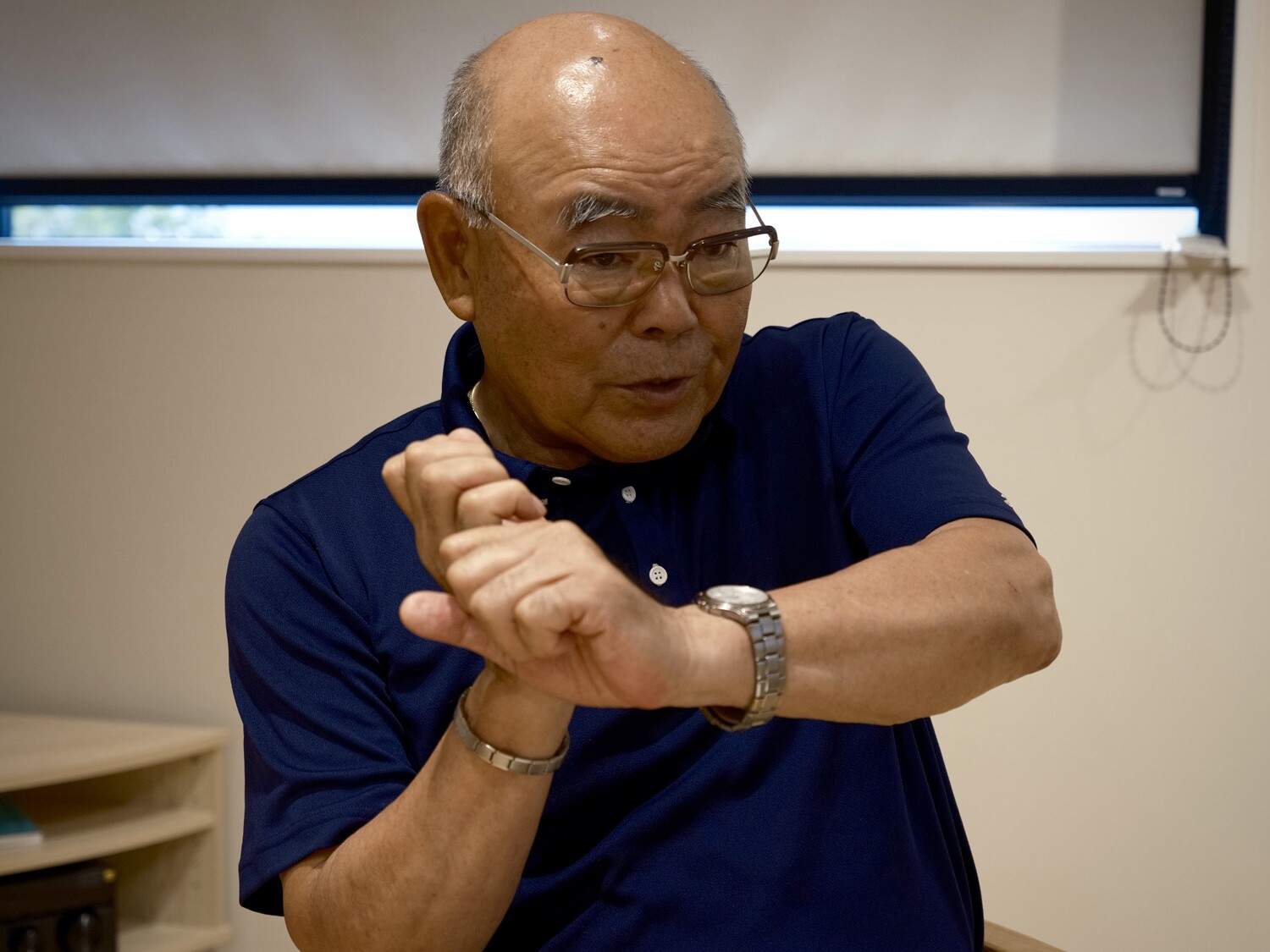

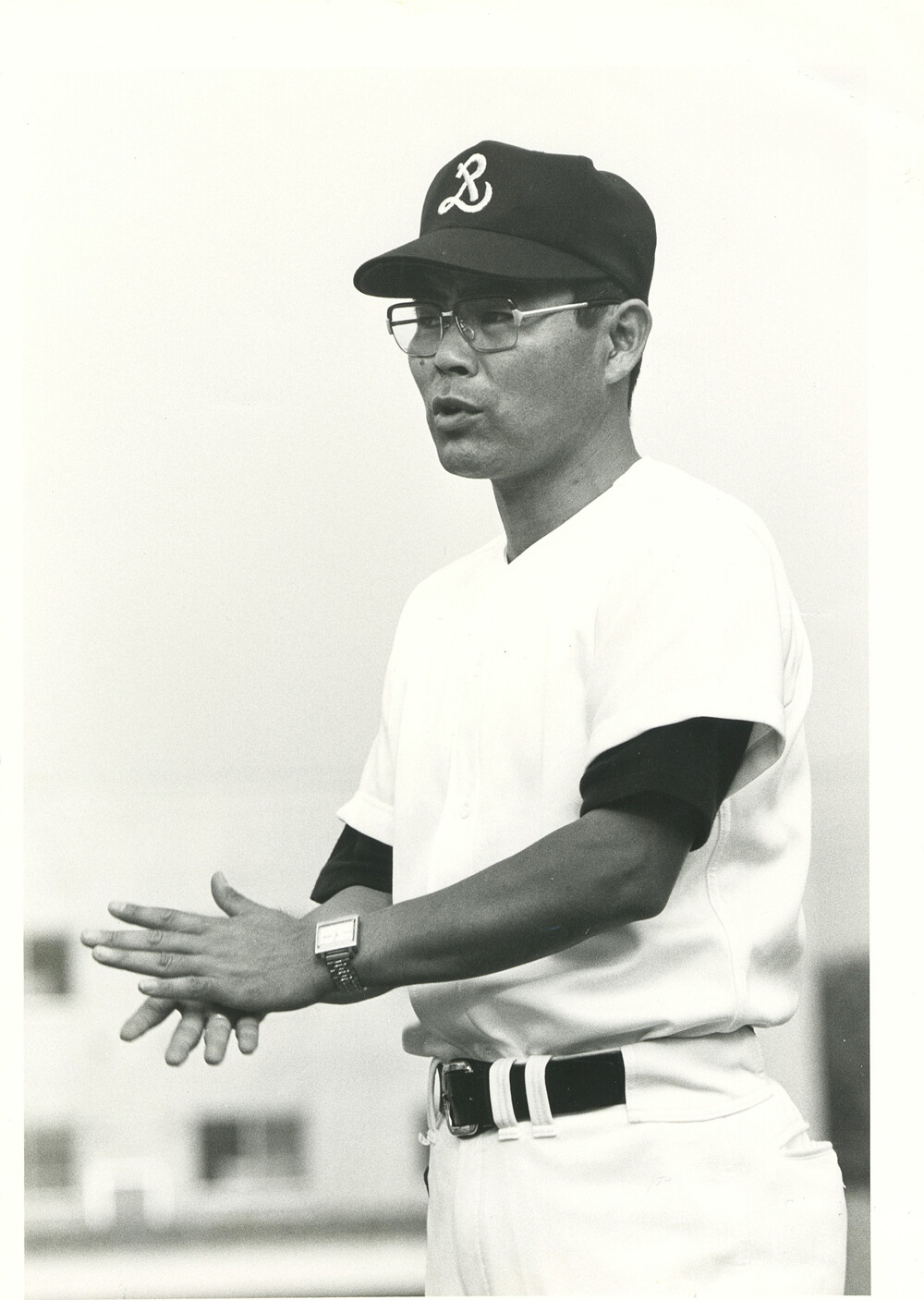

1984年夏、PL学園を8対4で下し初優勝を飾った取手二 photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る

1984年夏、PL学園を8対4で下し初優勝を飾った取手二 photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る

【清原を封じたシュートという名のストレート】

5回は、二死二塁で打席に清原和博を迎えた。マスクをかぶる中島彰一は、必死で考える。石田文樹の生命線はスライダーだ。途中までは真っすぐの軌道で、手元にきて外角に少し曲がる。だけど、普通の高校生ならそれが通じても、リーチの長い清原には一歩間違うと危険だ。真っすぐとスライダーだけではとても打ち取れそうになく、スローボールなどを交えてなんとかかわすしかない。

そういう苦心のリードだが、1打席目は死球、2打席目も四球で歩かせている。ただ、1打席目はぶつけてしまったが、内角の厳しいコースをつけばなんとかなるのではないか。

バッテリーを組んでいて、中島が気づいた石田のひとつの特徴がある。

「インコースにストレートというサインを出すと、石田の球は甘くなっちゃうことが多い。だけど不思議なもので、それがシュートのサインなら、厳しいところにビシッとくるんですよ。本人はシュートのつもりで投げていてもほとんど曲がらず、私からすれば真っすぐなんですけどね。だから、自分がインコース、厳しいコースを要求したい時は、シュートのサインを出していました」

大敗した招待試合では石田は登板していないこともあってか、この内角攻めは効果的だった。5回の打席では、清原を内角シュート(という名のストレート)で空振り三振。ピンチを切り抜ける。

6回に桑田真澄の二塁打をきっかけに1点を失うが、7回表の取手二は吉田剛のこの大会2本目の2ランで2点を追加し、リードを3点に広げた。

だが、さすがはPL。8回に2点を返し、9回にも先述のごとく、清水哲が同点ホームラン。ずっと主導権を握ってきた取手二だが、土壇場でついに追いつかれた。

【サヨナラ負けを防いだ継投策】

この試合のことになると中島は、自身の決勝3ランよりも先に、清水哲に喫したホームランを思い出すという。1点をリードした9回裏の、先頭打者。ひとり走者を出すと、4番の清原に回ってしまうから、中島には3番までで片づけたいという心理が働く。

初球はボールになったが、ここまでの清水哲は4打席無安打だ。それが2球目の、不用意なストレート要求につながった。

1 / 3