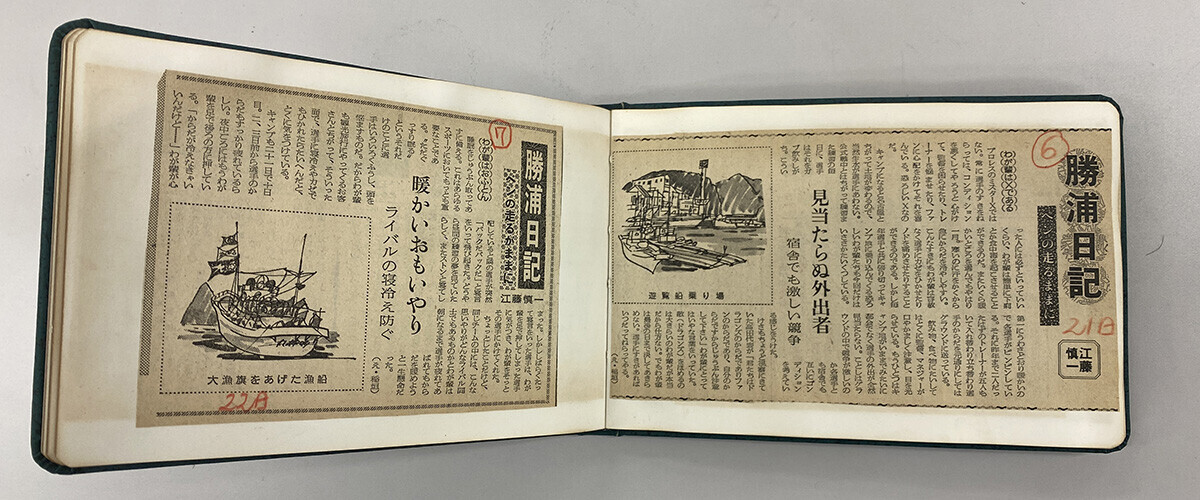

江藤慎一が野球学校で教えていたこと 落合博満は「あいつほど練習した奴はいない」 イチローは「トップが残っているからええんや」

昭和の名選手が語る、

"闘将"江藤慎一(第14回)

前回を読む>>コーチには「絶対に手を上げるな」昭和の時代に暴力禁止を徹底

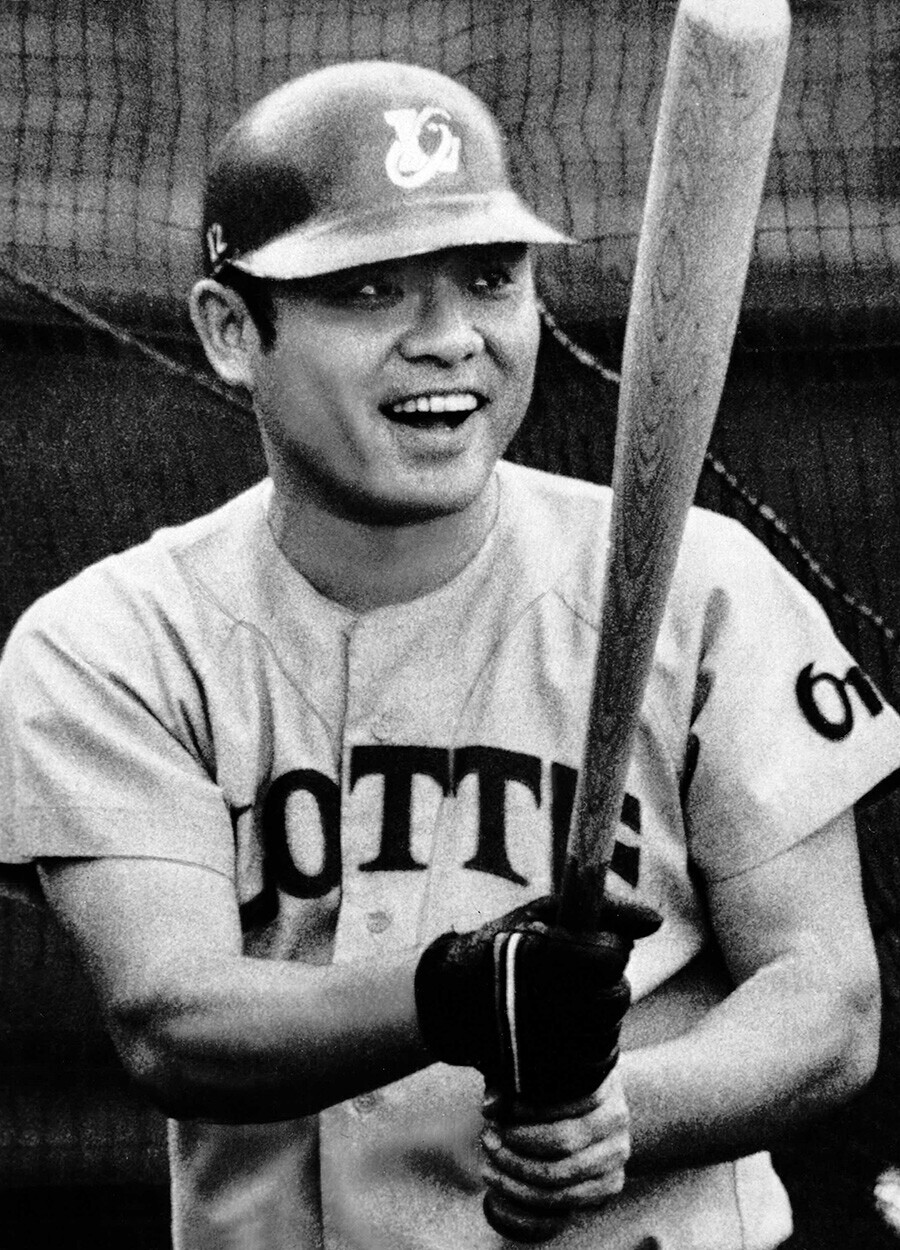

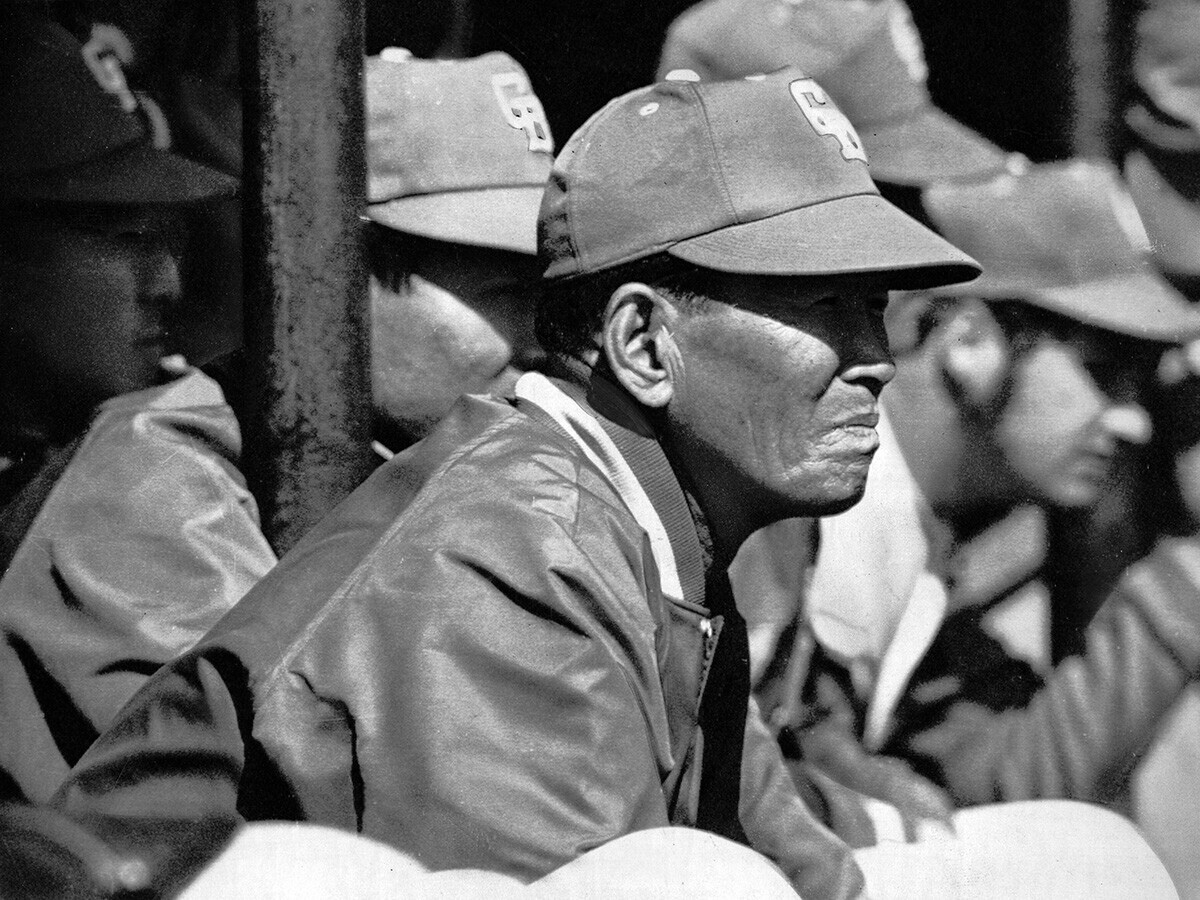

1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手、関係者の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

※ ※ ※ ※

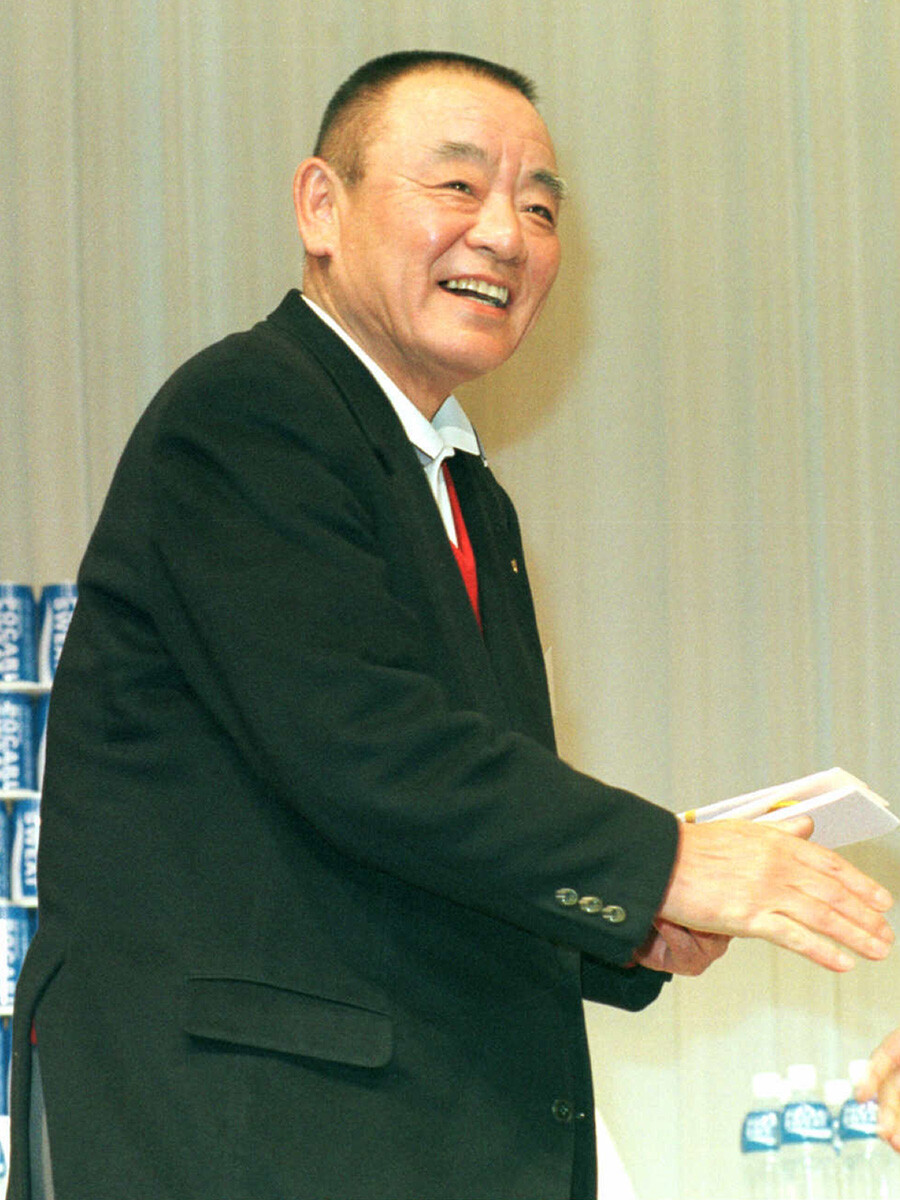

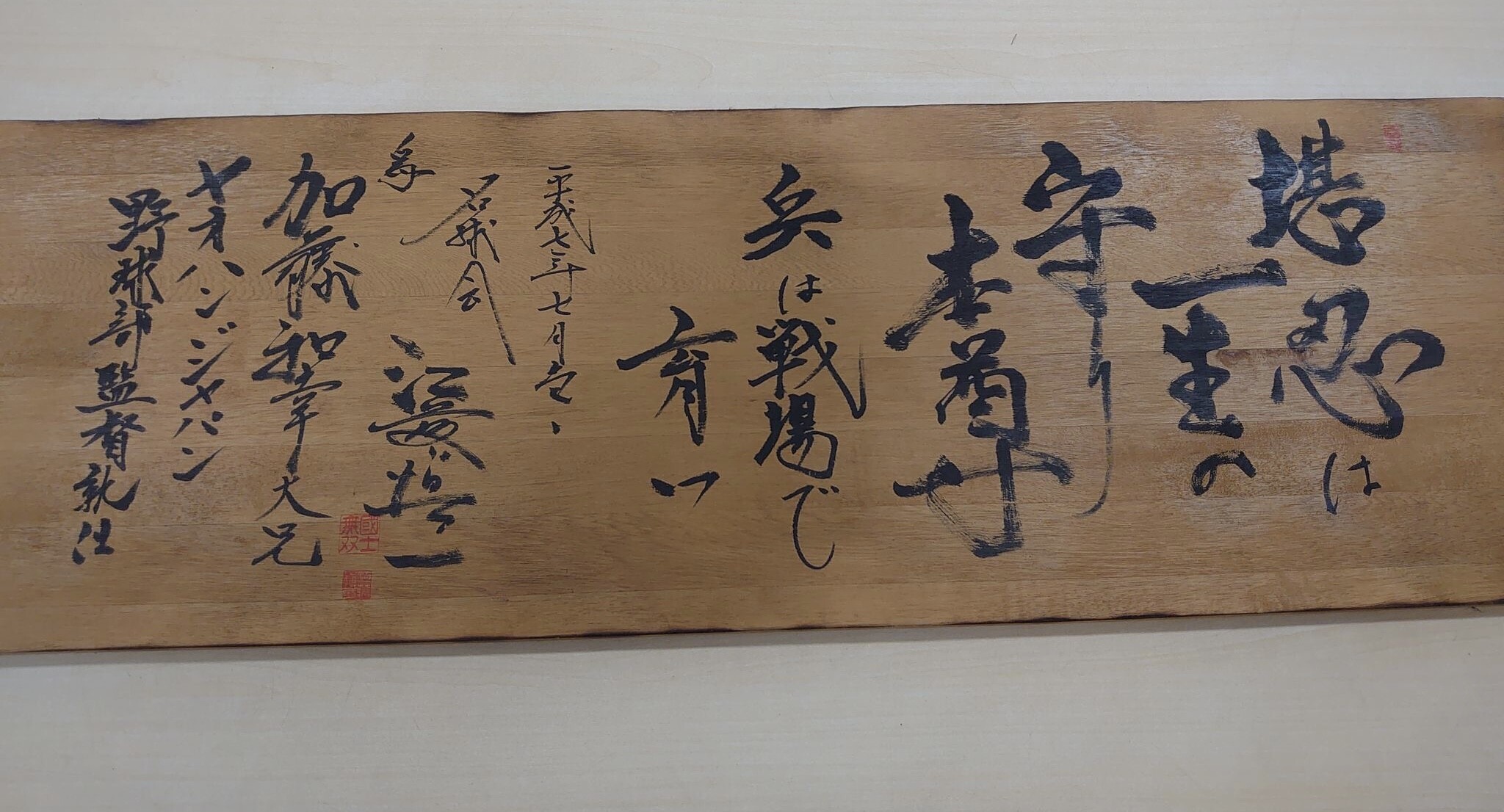

アメリカから帰国した江夏豊(右)を出迎える江藤慎一(左)この記事に関連する写真を見る

アメリカから帰国した江夏豊(右)を出迎える江藤慎一(左)この記事に関連する写真を見る

竹峰丈太郎は二度と野球などやるものかと思っていた。兵庫県加古川のボーイズリーグ時代には、オールジャパンに選抜されて、世界大会にも出場していた。同年代では日本屈指のショートに、高校進学時は多くの名門校からの誘いがあったが、甲子園に出るには、予選参加校の少ない島根県がよいだろうという判断で江の川(現石見智翠館)高校への進学を選択した。しかし、これが大きな間違いであった。

1年の秋から内野のレギュラーでベンチ入りを勝ちとるが、監督による理不尽な暴力に延々と傷つけられた。練習中のプレーのみならず、挨拶、態度、振る舞いが悪いと言われては、殴られ、蹴られた。同級生の誰かがしくじると、連帯責任ということで、寮で全員が体罰を受けた。

2年生の夏の大会で県のベスト8で敗退して新チームが結成されると決定的な出来事が起こった。シートノックを受けていた時、サードの選手がエラーをした。激怒した監督がノックバットを振り上げて呼びつけた。

「また選手を殴るのか」ショートの守備位置にいた竹峰はげんなりしながら、ホームプレートに走るチームメイトの背中を見ていた。ところが、監督は続けて怒鳴った。「お前やない! 竹峰じゃ!」なんでボールに関与していない俺が? 納得できないという不満が顔に出た。「何や! その態度は!」とたんに意識を失うほどのゲンコツが降り注いできた。

ボコボコに殴られて激痛が治まらず、病院に運ばれた。高野連に知られることを避けるため、医師には体罰のことは、口に出せず、体育の授業でサッカーのゴールポストに頭から突っ込んだということにした。医師は「君、そういう角度で傷はついていないよ。これはそんなケガではない」と断じた。すべてわかっているようであったが、黙って治療を施してくれた。しかし、その晩も2年生は全員が集められて殴られた。なかには鼓膜が破れた仲間もいた。

竹峰は先輩の言葉を思い出していた。「気をつけろ、新チームになったら、絶対に誰かひとりが徹底的にシバかれるぞ」緊張をもたらす意味で、主力をシメることが、連綿と続いていた。

それまでもことあるごとに竹峰は、最も殴られていたが、常軌を逸する今回の体罰で完全に気持ちが切れてしまった。メンバーは「お前に期待してるから、監督は殴るんや」と慰めるように言ってきたが、「美談にするな」と言い返した。「やられている俺にはわかるんや。ただ感情的に嫌われて見せしめに殴られているんや」

この一件から、竹峰は心を閉ざしてしまった。実際、嫌われていたのか、それまで主軸の4番を任されて4割は打っていたが、あからさまに打順を下げられて、3年の夏の予選では8番に下ろされていた。県外に出してくれた親のためにも退部することはかろうじて踏みとどまっていたが、新しいチームになってからは、あれだけ好きだった野球に対する心がもうカラカラに乾いてしまっていた。

だから夏の島根県予選で負けた時も涙は出なかった。県外のボーイズリーグから、有望な選手を集め、1年の時から甲子園は確実に行けると言われていた竹峰の学年は準決勝で敗れた。しかし、ずっと嫌な気持ちでいた竹峰は一粒の涙も出なかった。

ある日、監督に呼ばれた。「大学や社会人の話もお前にはきているが、卒業したあとはどうする?」と訊かれた。「野球は高校でやめます」と即答した。監督の思惑で進路を決められるのは、もう嫌だった。卒業してまでも俺が口を利いたという呪縛に遭うのはたくさんだった。

自身も大学まで野球を続けていた竹峰の父親は、白球を追い続けてほしいと言ったが、すでにオファーのあった大学には断りを入れてしまったあとだった。当時の日本には、現在のような独立リーグは存在せず、高卒の選手の場合、監督の推奨するルートから外れて野球を続けることは、不可能に近かった。

1 / 3

著者プロフィール

木村元彦 (きむら・ゆきひこ)

ジャーナリスト。ノンフィクションライター。愛知県出身。アジア、東欧などの民族問題を中心に取材・執筆活動を展開。『オシムの言葉』(集英社)は2005年度ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞し、40万部のベストセラーになった。ほかに『争うは本意ならねど』(集英社)、『徳は孤ならず』(小学館)など著書多数。ランコ・ポポヴィッチの半生を描いた『コソボ 苦闘する親米国家』(集英社インターナショナル)が2023年1月26日に刊行された。